«Warum schauen wir nicht mal, was diese Computer machen?»

Der Mann an Lombardis Seite

Während seiner gesamten Karriere arbeitete Andrea Mondada als Ingenieur mit Giovanni Lombardi zusammen. Im Gespräch gibt er Einblicke in die Planung und den Bau bedeutender Talsperren, die Entwicklung von Berechnungswerkzeugen und die Internationalisierung des Ingenieurberufs.

Auf eine nicht alltägliche Karriere kann der 1934 geborene Andrea Mondada zurückblicken. Er kam als junger Ingenieur zum Ingenieurbüro Lombardi & Gellera und blieb der Firma Lombardi ein Arbeitsleben lang treu. Als jahrelanges Mitglied der Geschäftsleitung war er in unzählige Grossprojekte, auch auf internationaler Ebene, involviert.

Gabriele Neri: Herr Mondada. wie begann Ihre Karriere an der Seite von Giovanni Lombardi?

Andrea Mondada: Ich habe den Ingenieur Lombardi auf der Sambuco-Staumauer getroffen, als ich mein Praktikum machte. Zwei- bis dreimal im Jahr besuchte er die Baustellen mit dem Ingenieur Arnold Kaech. Als ich 1956 mein Studium beendete, existierte Lombardis Büro in Locarno (damals zusammen mit Giuseppe Gellera) erst seit einem Jahr. Die ersten Bauarbeiten am Kraftwerk Blenio begannen gerade. Dafür wurden Arbeitskräfte benötigt. Ich stellte mich bei Lombardi vor, und nach ein paar Minuten sagte man mir: «Also, morgen früh fängst du an.» Nicht mal mehr Zeit für einen Urlaub! Aber ich war froh, einer solch motivierenden Gruppe beizutreten. Ich begann sofort mit der Arbeit am Projekt der D’Arbola-Gewichtsstaumauer.

Gabriele Neri: Welche Berechnungswerkzeuge wurden damals verwendet?

Ich erinnere mich, dass ich damals die statische Berechnung einer Talsperre mit einem mechanischen Computer von Monroe durchgeführt habe. Wir waren zu zweit und brauchten mehr als zwei Monate. Wir haben es in zwei Durchgängen gemacht, weil die ganze Berechnung vorwärts erfolgt, aber die Überprüfung der Richtigkeit des Prozesses erst am Ende kommt, wenn die Verformungen in jedem Knoten verglichen werden. Von der Geometrie bis zur Berechnung mit Einheitslasten erstellt man die Matrix, geht ins System, gelangt zur Verteilung der Gesamtlasten und hat schliesslich das Ergebnis. Wir haben das alles mit dem Monroe-Rechner gemacht… Es war das erste und letzte Mal!

Gabriele Neri: Was waren die anderen grossen Projekte dieser Zeit?

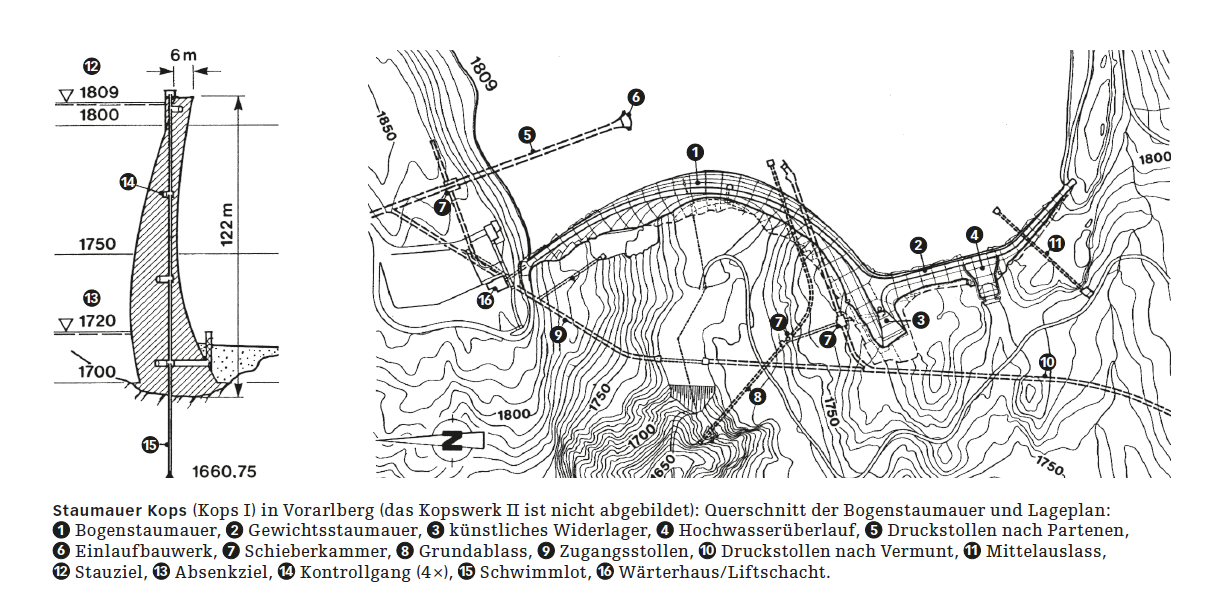

Ende der 1950er-Jahre landete die Kops-Staumauer in Österreich fast zufällig bei uns im Büro. Wir bekamen einen Hinweis von einem Ingenieur vor Ort, dass das aktuelle Projekt zu teuer sei. Es hätte sich um eine 120 m hohe und 600 m lange Gewichtsstaumauer gehandelt. Wir stellten daraufhin unsere Idee vor, ein künstliches Widerlager zu schaffen und eine auf 400 m reduzierte Bogenstaumauer einzubauen. Ein Bogen von 600 m wäre damals undenkbar gewesen. Die Idee gefiel, und wir bekamen den Job. Die Bauarbeiten begannen schon 1962.

Gabriele Neri: Sie waren damals sehr jung, 28 Jahre.

Wenn ich heute darüber nachdenke, ist es unglaublich. Es war das Büro eines 30-Jährigen mit wenig Erfahrung im Staumauerbau, bis auf die Arbeit mit Kaech… Wir wurden immer enthusiastischer. Wir hatten begonnen, mehrere Staudämme aufzugleisen: die Contra-Staumauer im Verzascatal, die von D’Arbola, die Roggiasca-Mauer, Kops. Wir hatten mehrere Staumauerprojekte gleichzeitig. Deshalb mussten wir uns überlegen, wie wir so viele Projekte auf einmal bewältigen konnten. Die Berechnungen waren langsam und anspruchsvoll. Also sagten wir uns: Warum schauen wir nicht mal, was diese Computer machen? Wir gingen zu Remington, die einen Univac, einen der ersten amerikanischen Computer, auf den Markt brachten. Damit führten wir die ersten Berechnungen für Kops durch.

Gabriele Neri: Sie suchten nach einem neuen Werkzeug zur Vereinfachung des Projektmanagements.

Alles war noch etwas vage. Es wurde von Computern gesprochen, aber es war nicht klar, ob sie nützlich sein könnten. Mit Univac machten wir einige Erfahrungen, aber wir waren enttäuscht: Er hat uns sowieso zu viel gekostet. Wir waren nicht zufrieden und haben sein Potenzial, seine Funktionsweise nicht wirklich verstanden. Computer wurden damals von Mathematikern betrieben, und der Dialog zwischen Ingenieuren und Mathematikern war schwierig. Vielleicht hatten wir auch nicht die richtige Person gefunden.

Gabriele Neri: Sie haben aber nicht aufgegeben.

Nein. Wir wandten uns an IBM, die inzwischen den ersten wissenschaftlichen Computer in Zürich eingeführt hatten, einen IBM 1620 (von 1959 bis 1970 auf dem Markt, Anm. d. Red.). Er hatte einen Fortran-Compiler mit einer Programmiersprache, die der Formulierung von technischen Problemen sehr nah kam. Bei IBM haben wir Leute getroffen, die unsere Probleme sofort verstanden haben. Sie entwickelten für uns drei spezifische Module auf Grundlage von Tabellen, die wir bereits im Büro verwendeten (ein «Modul» ist in diesem Kontext ein wiederverwendbarer Code oder ein zusätzliches Feature, das die Programmiersprache bereichert, Anm. d. Red.).

Das Problem beim IBM 1620 war, dass er keine Festplatte besass. Ausserdem gab es keinen Drucker, nur eine kleine Schreibmaschine, die Kommentare oder Kompilierungsfehler ausgab. Es gab auch keine richtige Tastatur. Man konnte nur mit einigen Schaltern arbeiten. Die Ergebnisse wurden auf Registerkarten perforiert, maximal 80 Zeichen pro Zeile, und dann druckte ein Kartendrucker die Ergebnisse aus, die zunächst fast unlesbar waren! Es gab zum Beispiel keine Trennung zwischen Ganzzahl und Dezimalzahl, also mussten wir rote Linien auf die Blätter zeichnen, um herauszufinden, wo die Dezimalzahl war, und so weiter.

Gabriele Neri: Wie hat das Berechnungsverfahren funktioniert?

Wir hatten drei Module: eines für die Berechnung von statischen Werten, abgeleitet aus geometrischen Parametern. Das zweite Modul transformierte die verteilten Einheitslasten in Knotenlasten, da wir mit den Knoten arbeiten mussten. Das dritte Modul berechnete die Verformung und Spannungen. Das System war zwar praktisch und rational, aber es war ein tödlicher Job, denn wir mussten alle erzeugten Ausdrucke nach den Koeffizienten durchsuchen und diese dann in eine Tabelle transkribieren. Mit der radialen und tangentialen Ausgleichsrechnung kamen da leicht 80 Gleichungen zusammen. Es war eine Herausforderung. Wir haben das zwei- oder drei-mal gemacht, um auf der sicheren Seite zu sein.

Und alles musste gelocht werden, um in die Maschine eingesetzt zu werden, was eine zusätzliche Fehlerquelle darstellte. Die Hilfe der ETH, die bereits ein Modul zur Auflösung dieser Matrizen entwickelt hatte, war von unschätzbarem Wert. Wir schickten die Daten mit der Post nach Zürich und bekamen die Ergebnisse ebenso zurück. Es war ein langer Prozess, aber immerhin sparten wir uns damit alle sich wiederholenden tabellarischen Berechnungen. Insgesamt haben wir fünf statische Berechnungen für den Contra-Staudamm durchgeführt. Nach jeder Berechnung wurde die Form des Staudamms anhand der Ergebnisse lokal modelliert, um die Beanspruchungen besser zu verteilen.

Gabriele Neri: Was war der nächste Schritt?

Nach dem Projekt des Roggiasca-Staudamms zogen wir etwa 1966 um und hatten ab diesem Zeitpunkt den Computer im Haus. Der 1130 (eingeführt 1965, Anm. d. Red.) war der erste wissenschaftliche Computer von IBM mit Festplatte und Wechselplatte. Der Speicher war viel leistungsfähiger, es gab eine Konsole, einen Drucker, einen Kartenleser und einen Plotter. Das war eine andere Generation von Computern. Vor allem die Disc war sehr wichtig. Es war ein Einplatzsystem, jeder hatte seine eigene Disc mit seinen eigenen spezifischen Programmen – entsprechend der Arbeit, die er leisten musste. Wir konnten nicht mit zu grossen Modulen arbeiten, da jede Variable Platz beanspruchte, und so musste jede Definition, jede Sache auf ein Minimum reduziert werden. Über den Namen der Variablen konnte spekuliert werden! Für «Moment X» musste man etwa «Mx» schreiben, und das war eigentlich schon zu viel. Der Vorteil war, dass die Module miteinander verknüpft und die Prozessparameter gespeichert werden konnten. Das war ein grosser Schritt nach vorn.

Gabriele Neri: Sie waren sehr auf dem Laufenden.

Lombardi blickte weit voraus: Wir hatten den ersten Plotter in der Schweiz, der damals 20 000 Franken kostete. A4 breit, mit einer sehr groben Rasterung, aber wir mussten alle Spannungs- und Deformationskurven ausgeben. Zu diesem Zeitpunkt wechselte ich praktisch die Tätigkeit und wurde Informatiker. Ich begann, Programme zu schreiben, weil es keine auf dem Markt gab. Es gab einige Programme aus Amerika, aber die Vorschriften und Masseinheiten waren unterschiedlich. Wir haben sie natürlich genutzt, aber alles musste angepasst werden. Es war ein grosser Programmierungsaufwand. Das Staumauerprogramm wurde neu strukturiert und in die drei Module weitere integriert, sodass das System und die Endergebnisse in einem Schritt berechnet werden konnten. Weitere Programme wurden in den Bereichen Erddämme und Hydraulik entwickelt. Ein grosses Programmpaket betraf die Autobahnen, von der Streckenführung bis hin zum Strassenaufbau und den Einbauten. Interessant war auch das Programm zur Berechnung von Hochspannungsleitungen, das die Dimensionierung der Leitungen berechnete, die durch ihr Eigengewicht, Wind, Schnee, Temperaturschwankungen usw. beansprucht werden.

Gabriele Neri: Was war der nächste Computer?

Nach dem IBM 1130 wechselten wir zu VAX 11/780 (seit 1977 auf dem Markt, Anm. d. Red.), etwa im Jahr 1979. Es war das erste Mehrbenutzersystem: Die Lochkarten verschwanden, und es gab einen Schwarz-Weiss-Bildschirm. Für damalige Verhältnisse war die Festplatte riesig. Es handelte sich bereits um einen 32-Bit-Computer mit virtuellem Speicher, der die Leistung und Rechengeschwindigkeit erhöhte. Die Programme wurden mit grösseren Modulen erstellt. So konnte man sich vortasten und beginnen, Berechnungen an gerissenen Gesteinen durchzuführen. Schliesslich kam es zu dem berühmten FES-Modell (Fissured, Elastic, Saturated Rock Mass Model, Anm. d. Red.), einem Modell zur Berechnung des Verhaltens von Felsmassiven.

Gabriele Neri: Und dann, nach ein paar Jahren, kam das CAD. Was hat es für Sie bedeutet?

Das Aufkommen von CAD hat nicht nur die Art und Weise, wie wir zeichnen, revolutioniert, sondern auch, wie wir konstruieren. Ich gebe Ihnen ein kleines, aber wichtiges Beispiel: In der Vergangenheit musste man, bevor man zu einem Konstrukteur ging, klare Vorstellungen haben, man musste alles im Kopf haben. Dann, mit CAD, begannen wir mit dem Rotstift auf den Zeichnungen zu zeichnen. Und schliesslich war es der Ingenieur selbst, der mit dem CAD arbeitete. Gegen Ende meiner beruflichen Aktivität kam schliesslich der PC, der anfangs wie ein Spielzeug aussah, dann mächtig wurde und an die Stelle der Rechenterminals trat. Wieder einmal wurde das System revolutioniert, und wir wurden in neue Programmierphasen gezwungen. Heute sind ausgefeilte Finite-Elemente-Programme auf dem Markt erhältlich und erlauben dynamische Berechnungen seismischer Effekte. Es ist jedoch immer noch wichtig zu verstehen, wie sie funktionieren, wie sie berechnen und welche Parameter für die Verarbeitung benötigt werden. Am Ende müssen die Ergebnisse immer kritisch bewertet werden, bevor sie umgesetzt werden.

Gabriele Neri: Zurück zu den Staumauern. Warum gab es gegen Ende der 1960er-Jahre einen deutlichen Rückgang?

Das Umfeld war gesättigt. Vielleicht wurde zu viel verwirklicht. Wenn man bedenkt, es war die Zeit der Grande Dixence (1953–1961), damals die höchste Staumauer Europas. Die Energiegestehungskosten dieses Systems waren sehr hoch: Wenn ich mich recht erinnere, waren es 40 Rappen pro kW, während es bei der Verzasca-Mauer zwei Rappen waren!

Gabriele Neri: Gab es auch einen Rückschlag durch die damaligen Katastrophen wie die von Vajont oder durch den Bruch der Malpasset-Staumauer?

Ja, die Tragödien von Malpasset in Frankreich (1959) und Vajont in Italien (1963) hatten psychologische Auswirkungen. Sie lösten eine Psychose in Sachen Sicherheit aus. Auch an der Verzasca-Sperre gab es Anlass zur Sorge. Ich erinnere mich, dass wir beim ersten Aufstau sehr wenig geschlafen haben, nicht so sehr, weil wir den Berechnungen nicht trauten, sondern weil es abnormale Phänomene gab. Die Staumauer war fertig, nur zwei Überläufe fehlten. Wir hatten uns mit der Talsperrenaufsicht auf einen schrittweisen, langsamen Einstau geeinigt, mit einer Kontrolle der Verformungen. So weit, so gut. Aber eines Freitags fing es an zu regnen… Wir öffneten den Grundablass, wir liessen die Turbinen laufen… Es regnete weiter! Der See stieg die ganze Nacht, und am Samstagmorgen war in Bern bei der Aufsicht ja niemand zu erreichen. Irgendwann rührte sich die Staumauer! Wir gingen jede Stunde hin, um ihr Verhalten zu messen. Ein Pendel begann plötzlich seltsame Ergebnisse zu liefern, die auf eine gefährliche Verformung hindeuteten. Wir haben es sofort bemerkt: Die Halterung des Pendels war verstellt. Es war alles in Ordnung. Uns fiel ein Stein vom Herzen.

Gabriele Neri: Diese Nacht war der wahre Test.

Zum Glück ging am nächsten Morgen die Sonne auf, und wir beruhigten uns. Viele Leute kamen, um den ersten Schwall zu sehen: Es war ein spektakulärer Moment. Wir waren glücklich. Aber dann begannen die Zeitungen zu schreiben, dass in Vogorno, einem nahe gelegenen Ort, nachts die Glocken läuteten; die Erde vibrierte, die Menschen konnten nicht schlafen… Die Lokaljournalisten warten ja nur auf solche Geschichten, um sie auszuschlachten. Daraufhin übernachtete unser Geologe, Professor Dal Vesco, in einem Stall, ausgestattet mit einem Seismografen, den er sofort aus Zürich mitgebracht hatte. Und tatsächlich gab es Phänomene, Vibrationen. Die Glocken haben wir nie wirklich läuten gehört, auch wenn der Priester besorgt war. Dann beruhigte sich das Phänomen wieder, und Dal Vesco schrieb einen guten Artikel, in dem er die Vorfälle begründete: Durch das Aufbringen von kaltem Wasser an den Ufern wurde der Temperatureinfluss spürbar, und dadurch verlängerten sich vorhandene Risse im Gestein. Aber dann stabilisierte sich alles. Es war die Zeit des Malpasset-Unglücks, also war die Alarmbereitschaft hoch, auch psychologisch.

Gabriele Neri: Es war eine ganz andere Zeit als heute für das Management von Grossprojekten.

Lombardi sagte, dass dies für ihn die letzte «Baustelle der Einfachheit» war: Es gab nur einen Auftraggeber, nur einen Geologen, nur einen Experten vom Bund für die Kontrolle, nur einen Planer, der auch die Arbeiten leitete, und zwei kleine Baukonsortien. Nichts weiter. Jetzt ist alles anders. Damals war es einfacher zu bauen. Es gab keine aufdringliche Bürokratie, die in den letzten Jahren hinzukam.

Gabriele Neri: Der Verzasca-Staudamm war nur wenige Kilometer vom Büro entfernt. Später begannen Sie, Projekte an abgelegenen Orten zu entwerfen. Wie haben Sie sich auf einen solchen Sprung eingestellt?

Ins Ausland zu gehen bedeutete zunächst einmal zuzuhören, dann zu schauen, was die Leute vor Ort tun. Und niemals Lösungen vorzuschlagen, die irritieren können. Das Wichtigste ist Diplomatie, Taktgefühl. So viele Fehler wurden gemacht, als man versuchte, moderne Technologien durchzusetzen, die dort nicht gebraucht wurden. In Algerien zum Beispiel haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Es war schwierig, dort zu arbeiten. In Mexiko hingegen, bei der Zimapán-Staumauer (1990–1994), einer 200 m hohen Mauer in einer Schlucht, war es besser.

Gabriele Neri: Wie sind Sie zu einem Auftrag in Mexiko gekommen?

Lombardi wurde oft als Berater nach Mexiko gerufen. Eines Tages sagte man ihm: «Es gibt ein Problem. Die Weltbank hat unsere Mittel gekürzt, weil sie das Staumauerprojekt als nicht förderungswürdig eingestuft hat.» Daraufhin bekam ich einen Anruf. Lombardi sagte mir: «Wir haben ein Problem. Wir müssen eine Staumauer entwerfen.» Ich antwortete: «Was für eine gute Nachricht, eine Mauer in Mexiko!» Und er: «Das Problem ist, das Projekt muss bis Ende des Jahres fertig sein.» Es war der 30. November, der Tag des Heiligen Andreas. Ich sagte zu ihm: «Wie können wir nein sagen? Wir werden einfach Tag und Nacht arbeiten.» Und so war es auch: Am 24. Dezember ging das Projekt zur Weltbank.

Gabriele Neri: Sie haben in nur 24 Tagen einen Damm entworfen.

Danach schlief ich drei Tage hintereinander. Und dann gab man uns den Auftrag, das Ausführungsprojekt zu entwickeln. Alles lief gut, aber es gab immer noch Kommunikationsprobleme. Als sie den Grundablass sahen, den wir vorgeschlagen hatten, sagten sie, so wollten sie ihn nicht, er sei zu teuer. Tatsächlich war es eine teure Konstruktion mit einer komplexen Mechanik. Sie sahen keine Notwendigkeit dafür. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Talsperren altern, wir müssten die Sicherheit im Auge behalten. Sie antworteten: «Sie sind sich also nicht sicher, was Ihre Berechnungen angeht?» Oder: «Müssen wir viel Geld für etwas ausgeben, das wir bloss alle 50 Jahre verwenden?» Es brauchte Hiobs Geduld. Um sie zu überzeugen, fanden wir das richtige Argument: Die Sedimente des Flusswassers würden das Reservoir füllen. So gelang es uns, den Grundablass in den Damm zu legen. Dann bat man uns, auch einen Balkon über der Schlucht für die Antrittsrede des Präsidenten zu bauen.

Gabriele Neri: Waren die Projektumsetzungen, je nach Umfeld, verschieden?

Wir haben immer den «Schweizer Stil» angewandt, d. h. uns um Konstruktionsdetails gekümmert, um eine gut gebaute, mit den richtigen Technologien ausgestattete Talsperre zu haben, die einfach zu handhaben ist. In Mexiko hatten wir den Vorteil, dass es alles italienische Firmen waren, sie arbeiteten gut.

Gabriele Neri: Was werden Ihrer Meinung nach die Herausforderungen der nächsten Jahre sein?

Die Herausforderung für den Ingenieur ist heute der Verkehr. Immer mehr geht in den Untergrund, sowohl der Schwerverkehr als auch der öffentliche Verkehr. An der Oberfläche ist immer weniger Platz, also werden alle Transportmittel vergraben. In vielen Städten ist dies bereits der Fall: zum Beispiel mit verschiedenen Ebenen von Metros. Eine Herausforderung nicht nur für Ingenieure, sondern auch für Unternehmer, die neue Aushub- und Unterstützungsmethoden erfinden müssen. Bei diesen Grossprojekten entstehen sehr komplizierte Zonen mit Kreuzungen und immer tiefer liegenden Bauwerken. Das sind die Herausforderungen für Ingenieure

von morgen.

Dieser Artikel ist erschienen in TEC21 26-27/2018 «Giovanni Lombardi (1926–2017).

Die ausführliche Fassung dieses Interviews (erschienen auf Italienisch in Archi 3/2018) finden Sie hier.