Das Minimum ist das Maximum

Tragwerk

Das Museum für Gestaltung und die Kunstgewerbeschule in Zürich erstrahlen seit März wieder im Glanz der 1930er-Jahre – auch dank der Analyse der Ingenieure von Dr. Deuring + Oehninger. Damit liessen sich die notwendigen statischen Massnahmen auf ein Minimum beschränken.

Das Stammhaus des Museums für Gestaltung strahlt seit den aktuellsten Umbauarbeiten neue Ruhe aus – sowohl äussere als auch innere. Die äussere Ruhe hatte der Komplex aus drei Kuben mit jeweils rhythmisierten und differenzierten Fassaden grundsätzlich nie verloren. Die innere Ruhe allerdings war aus statischer Sicht nie gegeben. In einer Krisensituation wie einem Erdbeben wäre der Bau gemäss neuesten Berechnungen nach den aktuellen normativen Grundlagen des SIA kollabiert; damals war die mögliche konstruktive Erdbebensicherheit eines Gebäudes noch zu wenig im Bewusstsein der Planer. Mit den Umbauarbeiten sollte der Bau deshalb auch auf den Lastfall Erdbeben ertüchtigt werden. Doch die vorgesehenen Massnahmen hatten es in sich – die ausgeführten Eingriffe hätten mit weniger vertieften Analysen so massiv sein können, dass die Seele des Bauwerks zerstört worden wäre.1

Ein Winkel aus drei Trakten

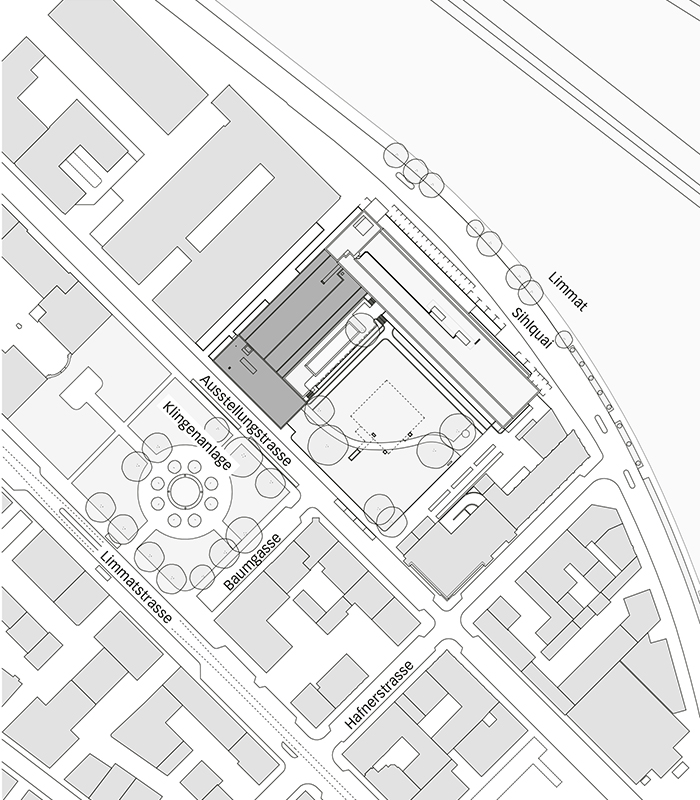

Zwischen Ausstellungsstrasse und Sihlquai steht seit 1933 das Museum für Gestaltung – früher als Kunstgewerbemuseum und Gewerbeschule bekannt. Adolf Steger und Karl Egender lieferten in einem zweistufigen Projektwettbewerb (1925–1927) den Entwurf für den Massivbau. Er besteht aus drei Trakten und ist der erste öffentliche Bau in Zürich, der nach den Ideen des «Neuen Bauens» ausgeführt wurde (vgl. «Zurück in die Zukunft»). 1981 wurde er ins Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von überkommunaler Bedeutung der Stadt Zürich aufgenommen. Die Trakte – Berufsschule, Museum und Saal – wurden in drei Losen vergeben und unabhängig voneinander von drei verschiedenen Ingenieurbüros erstellt. Sie sind mit Fugen voneinander getrennt.

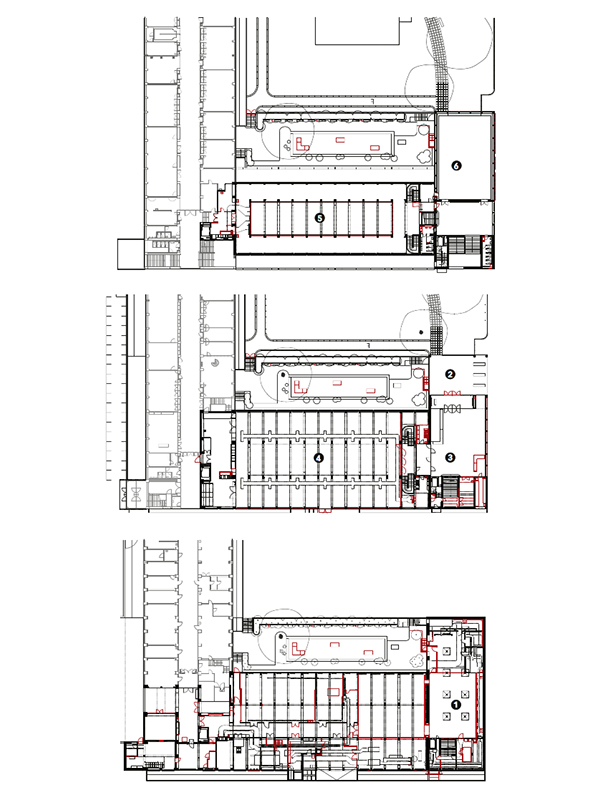

Im Nordosten des Grundstücks, zur Limmat hin, liegt der fünfgeschossige Berufsschultrakt. Der Bau des Ingenieurbüros Terner & Chopard ist als Rahmenkonstruktion mit einem Achsabstand von 3.50 m erstellt und bildet den langen Flügel der im Grundriss winkelartig angeordneten Gebäudevolumen. Die Rippendecken mit eingelegten Bimsbetonhohlsteinen tragen quer zu den Rahmen. Die Hauptkonstruktion ist bis ins vierte Obergeschoss identisch, das fünfte Obergeschoss ist an der Südfassade zurückversetzt. In Traktmitte ist quer zum Gebäude über die gesamte Höhe eine zusätzliche Dilatationsfuge angeordnet.

Bemerkenswert sind die Wände zwischen dem Korridor und den Klassenzimmern, die den Raum zwischen den Hauptstützen nur so weit ausfachen, dass jeweils im oberen Teil eine grosszügige Verglasung entsteht – eine gestalterisch wertvolle Geste für den Korridor, der auch als grosszügiger Aufenthaltsbereich der Studierenden funktioniert.

Der Saaltrakt des Ingenieurbüros Robert Maillart ist der kurze Flügel und zugleich der Haupteingang des Museums. Über dem Eingangsbereich spannt die Decke stützenfrei über die gesamte Gebäudebreite. Sie ist auf Unterzügen und eingespannten Stahlbetonstützen gelagert. Darüber liegt der grosse Saal, der ebenfalls von einer Unterzugsdecke überspannt wird. Die Konstruktionen bestehen aus Unterzugsdecken und Rippendecken mit Bimsbetonhohlsteinen wie beim Berufsschultrakt. Im Bereich des Treppenaufgangs sind zusätzlich massive Mauerwerkswände vorhanden. Im Untergeschoss befindet sich ein Raum mit einer für Maillart typischen Pilzdecke.

Der dreischiffige Museumstrakt des Ingenieurbüros E. Rathgeb zwischen den beiden Flügelbauten besteht wie der Schulbau wiederum aus einer Rahmenkonstruktion mit einem Achsabstand von 3.50 m. Die typischen Rippendecken mit eingelegten Bimsbetonhohlsteinen finden sich auch hier quer zu den gevouteten Rahmen tragend. Die im oberen Geschoss zurückspringenden Fassadenstützen werden über die Hauptrahmen abgefangen. Im Mittelschiff ist der Raum zweigeschossig und erinnert mit seiner markanten Tragkonstruktion an eine Mischung aus Basilika und Industriehalle. «Der Trakt sollte den hier vermittelten Berufsfeldern eine würdevolle und doch industrielle Heimat geben», so der heutige Direktor des Hauses, Christian Brändle. Damit war die Halle von Beginn an das Herzstück des 85 Jahre alten Gebäudes.

Leider wurden diesem Raum 1958 innenräumliche Strukturen implantiert, die das Gebäude zu seinen Ungunsten veränderten – insbesondere die Zwischendecke im Mittelschiff. In den letzten Jahren durften Ruggero Tropeano Architekten das Museum aber erneut umbauen – den Schultrakt renovierten die Architekten Arthur Rüegg und Silvio Schmed. Erstere verhalfen dem Museum in respektvoller Herangehensweise wieder zu altem Glanz (vgl. «Zurück in die Zukunft»).

Die Seele bewahren

Der brandschutzspezifische Aspekt war einer der Treiber, den ursprünglichen Zustand der Halle wiederherzustellen. Die eingebaute Zwischendecke aus Holz war der Feuerpolizei ein Dorn im Auge – so erhielten all jene, die das Mittelschiff freilegen wollten, neben den gestalterischen Argumenten auch die notwendige technische Unterstützung. Allerdings waren weitere Eingriffe so aufwendig, dass der Charakter des Bauwerks an anderen Stellen zu verschwinden drohte.

Vor mehreren Jahren wirkende Ingenieure hatten in einer oberflächlichen Studie für eine Erdbebenertüchtigung ermittelt, dass im langen Flügelgebäude Erdbebenwände notwendig seien. Dafür hätten die charakteristischen Oberlichter in den Korridoren des Schultrakts geschlossen werden müssen. «Das wäre weder stimmig noch die adäquate Lösung gewesen», betont der projektierende Bauingenieur Martin Deuring, der im Zuge der aktuellen Arbeiten von den Architekten angefragt wurde, eine vertiefte Analyse der Erdbebenertüchtigung des Gebäudekomplexes durchzuführen. Ein Tragwerk sei nicht deshalb das beste Tragwerk, wenn es für sich betrachtet das geeignetste sei, sondern es sei dann das beste, wenn es das Gesamtkonzept am besten stütze.

In interdisziplinärer Weise erfassten die Ingenieure von Dr. Deuring + Oehniger schliesslich zusammen mit den Architekten und der Denkmalpflege den Bestand des Bauwerks mit seiner Bau- und Nutzungsgeschichte, seinem architektonischen Konzept, seinen tragwerks- und materialspezifischen Eigenschaften sowie seinen nutzungsbezogenen Bedürfnissen bzw. zeitgemässen Anforderungen.

Auch Prof. Hugo Bachmann, der von Martin Deuring als Experte für Schwingungsprobleme und Erdbebensicherung beigezogen wurde, um die Arbeiten der Erdbebenertüchtigung korreferieren zu lassen, betont: «Die Ingenieure sollten sich ganz am Anfang mit der Geschichte und der Substanz des Gebäudes vertieft auseinandersetzen. Erst wenn man das Gebäude und sein Tragwerk wirklich kennt und versteht, kann man ihm neue, statisch wirksame Elemente einfügen, die dem geschützten Bestand gerecht werden.»

Kluge Wahl der Methode

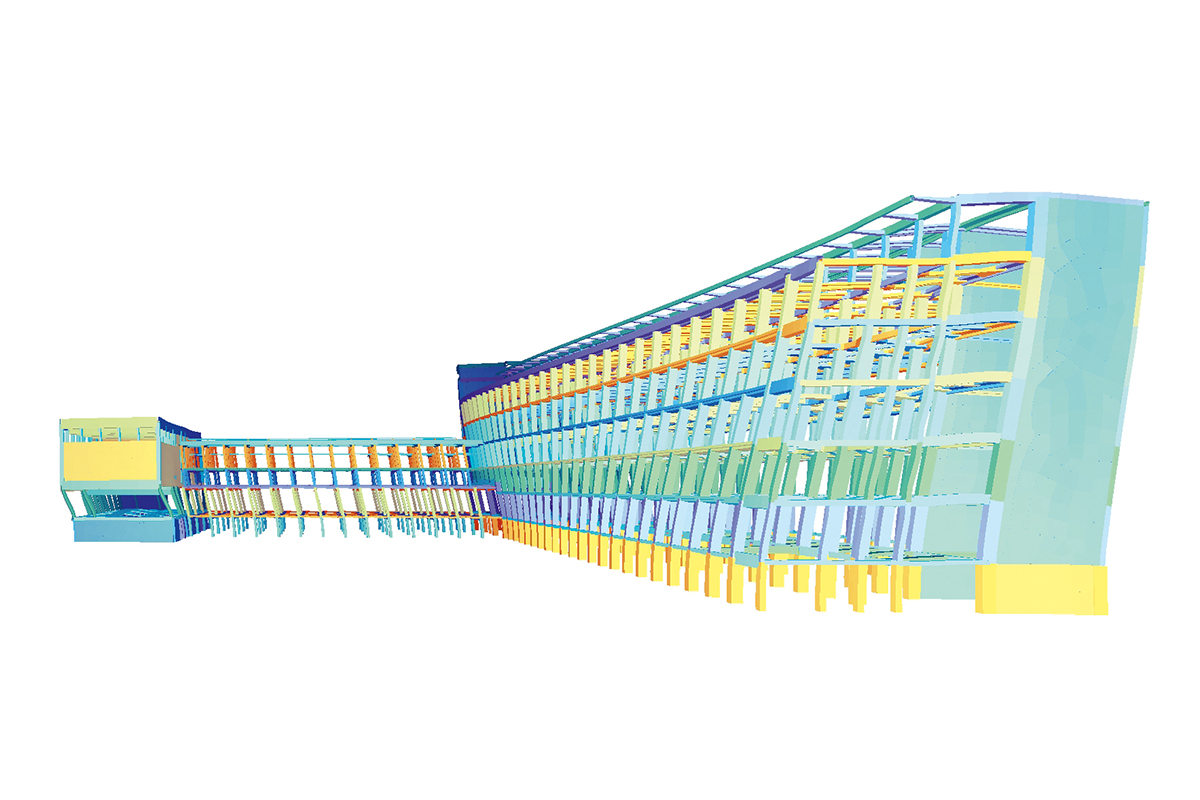

Die Ingenieure erfassten, gut mit Archivplänen bestückt, die gegebene Bausubstanz (Bauwerksklasse II, Erdbebenzone Z1, Baugrundklasse C), entnahmen Proben und aktualisierten die Baustoffeigenschaften aller Querschnitte der Tragelemente. Danach untersuchten sie das Gebäude bezüglich Erdbebensicherheit gemäss den aktuell gültigen Tragwerksnormen mittels dynamischer Computerberechnung. In einem dreidimensionalen Finite-Elemente-Modell unter Einbezug der wichtigen Interaktion zwischen Baugrund und Tragwerk erfolgte die wirklichkeitsnahe Erdbebenanalyse.

Ausschlaggebend für die später umgesetzten Massnahmen war, dass die Ingenieure nicht nach dem vereinfachten Ersatzkraftverfahren vorgingen – eine statische, lineare Berechnungsmethode mit horizontalen Ersatzkräften –, mit einer losgelösten Betrachtung der einzelnen Kuben. Vielmehr führten sie eine vertiefte Tragwerksanalyse mit dem dreidimensionalen, kräftebasierten Antwortspektrenverfahren durch – eine dynamische, lineare Berechnungsmethode, bei der das Schwingungsverhalten der massgebenden Eigenschwingungsformen ermittelt wird. Die drei im Grundriss asymmetrisch angeordneten Gebäudetrakte mit unterschiedlichen Bauwerkshöhen wurden an einem Gesamtmodell analysiert. Erst so konnten die Ingenieure dem asymmetrischen Tragwerk Rechnung tragen.

Die Resultate aus dem Antwortspektrenverfahren wurden mit dem verformungsbasierten Push-over-Verfahren plausibilisiert – ein Verfahren, das vergleicht, wie stark sich ein Tragwerk unter Erdbebeneinwirkung verformen könnte und wie stark es sich im örtlichen Erdbebenfall tatsächlich rechnerisch verformt. Dieses Verfahren war zur Planungszeit mit der SIA-Norm 269/8 «Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben» zwar noch nicht in Kraft – diese Norm gilt erst seit 1. Dezember 2017 –, zählte aber bereits zum etablierten neuen Know-how.

Ist das Verhältnis – der sogenannte Erfüllungsfaktor – von Verformungsvermögen zu erforderlicher Verformung kleiner als 1, muss eine Verstärkung des Tragwerks in Betracht gezogen oder die Nutzung eingeschränkt werden. Unter Berücksichtigung des nichtlinearen Baustoffverhaltens eruierten die Ingenieure, ob das Verformungsvermögen vorhanden ist, das im Erdbebenfall benötigt würde. Mit Ausnahme von Teilbereichen wiesen sie für das Gesamttragwerk eine ausreichende Erdbebensicherheit von r > 1 nach.

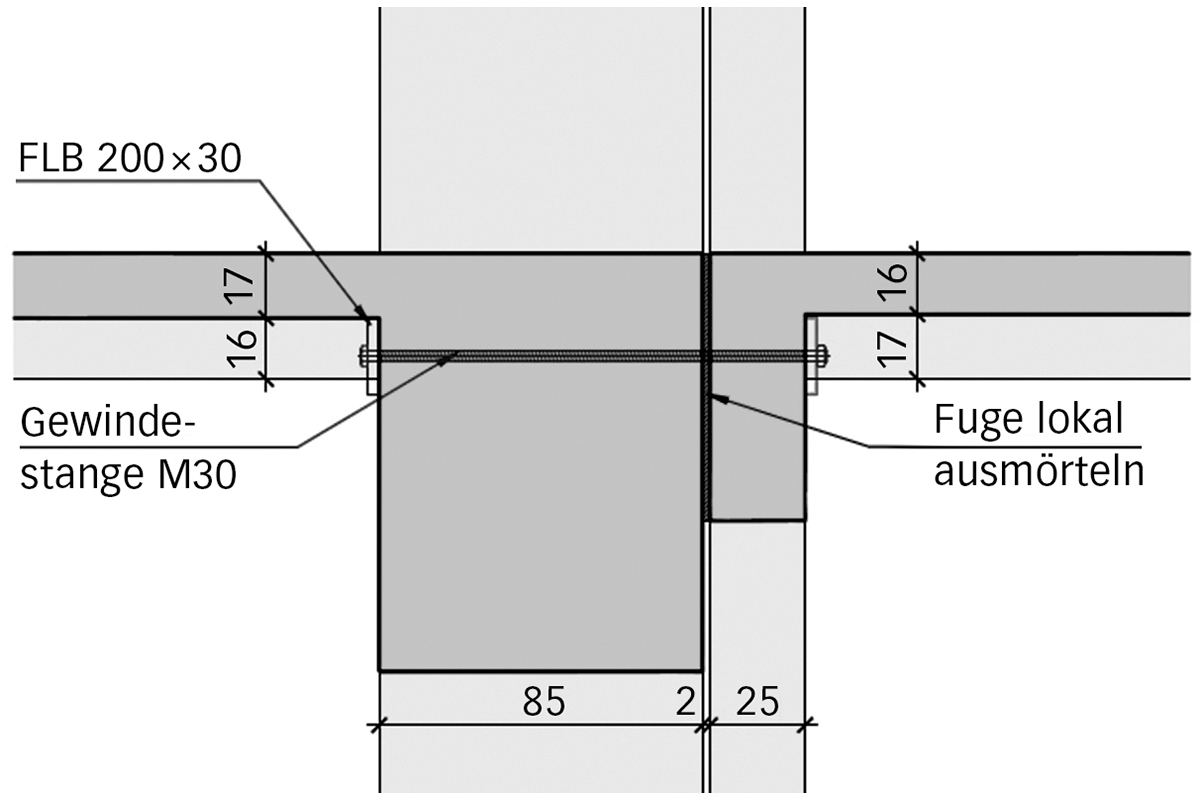

Bedingung für die ausreichende Sicherheit war die kraftschlüssige Verbindung der nur 2 cm breiten Fugen zwischen den Gebäudetrakten. Denn die Stockwerke sind teilweise auf ungleicher Höhe. Eine Decke hätte bis anhin beispielsweise an eine Rahmenstütze stossen können, und durch den Anprall hätten die Stützen knicken und einen Kollaps verursachen können. Die kraftschlüssige Verbindung wurde im Rahmen der Umbaumassnahmen umgesetzt. Alle drei Kuben wirken nun zusammen und schwingen – wie im Gesamtmodell modelliert – nicht mehr unabhängig voneinander.

In Teilbereichen des Gebäudes zeigt die Analyse eine ungenügende Sicherheit von ca. r = 0.50. Die problematischen Zonen wie die gelenkig ausgebildeten Rahmen und der ungenügend gehaltene Aktsaal im fünften Obergeschoss wurden mit eingebohrten Gewindestangen ertüchtigt, womit für das Gesamttragwerk nun eine ausreichende Sicherheit von r > 1.0 vorliegt. Alle anderen Eingriffe, wie neue Leitungen durch bestehende Unterzüge, wurden in Abstimmung aller Fachplaner einzeln besprochen und punktuell so platziert, dass sie das Tragwerk nicht zusätzlich schwächen.

Mehr Planung gleich weniger Massnahmen

Dank der Analyse mittels des verformungsbasierten Verfahrens konnten die Ingenieure einen ausreichenden Erfüllungsfaktor nachweisen. So konnte das Mass an baulichen Eingriffen stark reduziert und dennoch die Anforderungen der aktuellen Normen erfüllt werden. «Eine vertiefte Analyse ist auch bei anderen bestehenden Bauwerken sinnvoll», bemerkt Hugo Bachmann, «hier waren die Konsequenzen allerdings beachtlich.» Der finanzielle Aufwand für die baulichen Massnahmen, die hier umgesetzt wurden, war gemäss Martin Deuring schliesslich kleiner als der planerische Mehraufwand. Dieser Mehraufwand verhinderte aber radikale Baumassnahmen, die teuer gewesen wären und das Denkmal mit seinem Charakter zerstört hätten. Die kreative Leistung vorab reduzierte den baulichen Aufwand danach – ohne statische, gestalterische oder allzu grosse denkmalpflegerische Abstriche machen zu müssen.

Anmerkung

- Zu diesem Thema siehe auch: «Damit Denkmäler nicht zu Mahnmälern werden», TEC21 14–15/2017.