Das Übersetzen macht Mühe

Nutzungsplanung

Auf die Naturgefahren bei konkreten Bauvorhaben zu achten ist ebenso wenig selbstverständlich wie die Anwendung von Gefahrenkarten. Daher müssen Kantone und Gebäudeversicherungen die rechtlichen Vorgaben verschärfen und die Risikowahrnehmung verbessern.

Die Wissenschaft ist eine Hochleistungsdisziplin. Auszeichnungen, Stipendien und Titel sind unerlässliche Steighilfen für die akademische Karriere. Ebenso unverzichtbar ist das Peer-Review: unabhängig begutachtete Artikel, die in angesehenen Wissenschaftsmagazinen veröffentlicht werden. Jede folgende Zitierung erhöht den Wert des Forschungscurriculums. Die Verständlichkeit ist meistens aber kein Kriterium für produktives wissenschaftliches Arbeiten.

Umso grösser wird das Echo, wenn hochkomplexe Inhalte in einem populären Format dargestellt sind. Vor Kurzem machte die Universität Bern diese positive Erfahrung: Veronika Röthlisberger, Forstingenieurin und Geografin, identifiziert in ihrer Doktorarbeit «räumliche Cluster mit Hochwasserexposition, die die Entscheidungsfindung im Risikomanagement» erleichtern sollen. Das schwerfällige Thema1 hat die interaktive Website hochwasserrisiko.ch hervorgebracht, die nun bis zu hundert Besucher pro Tag anlockt.

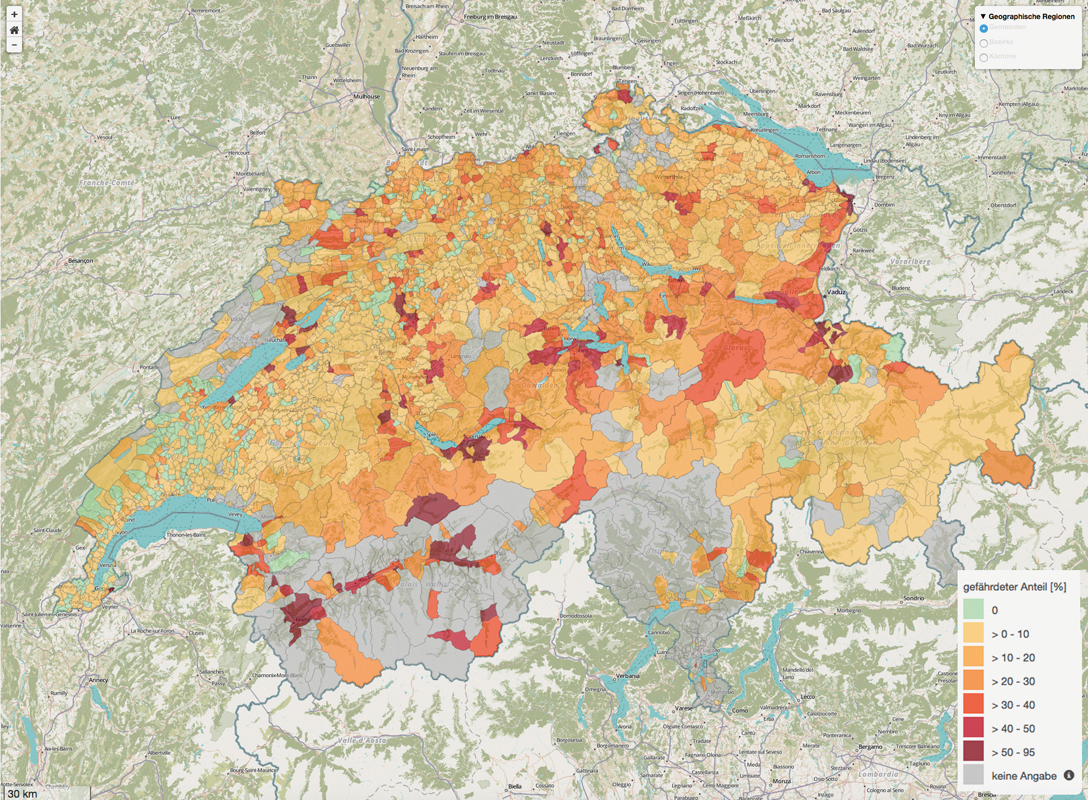

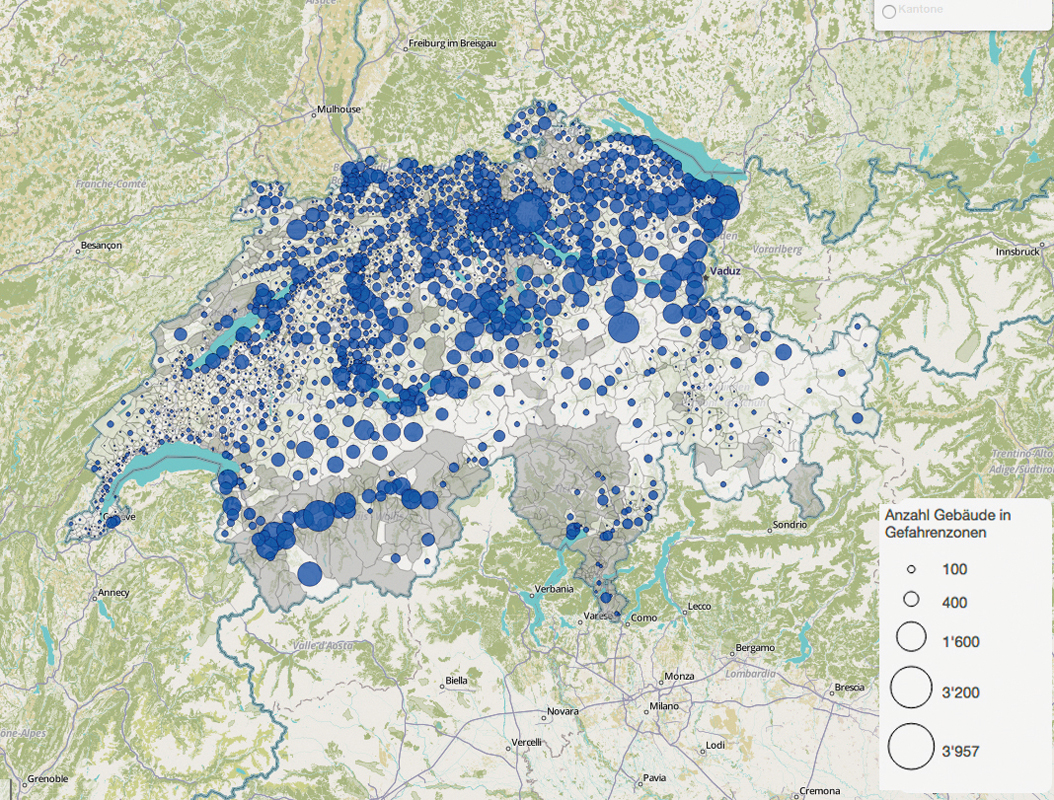

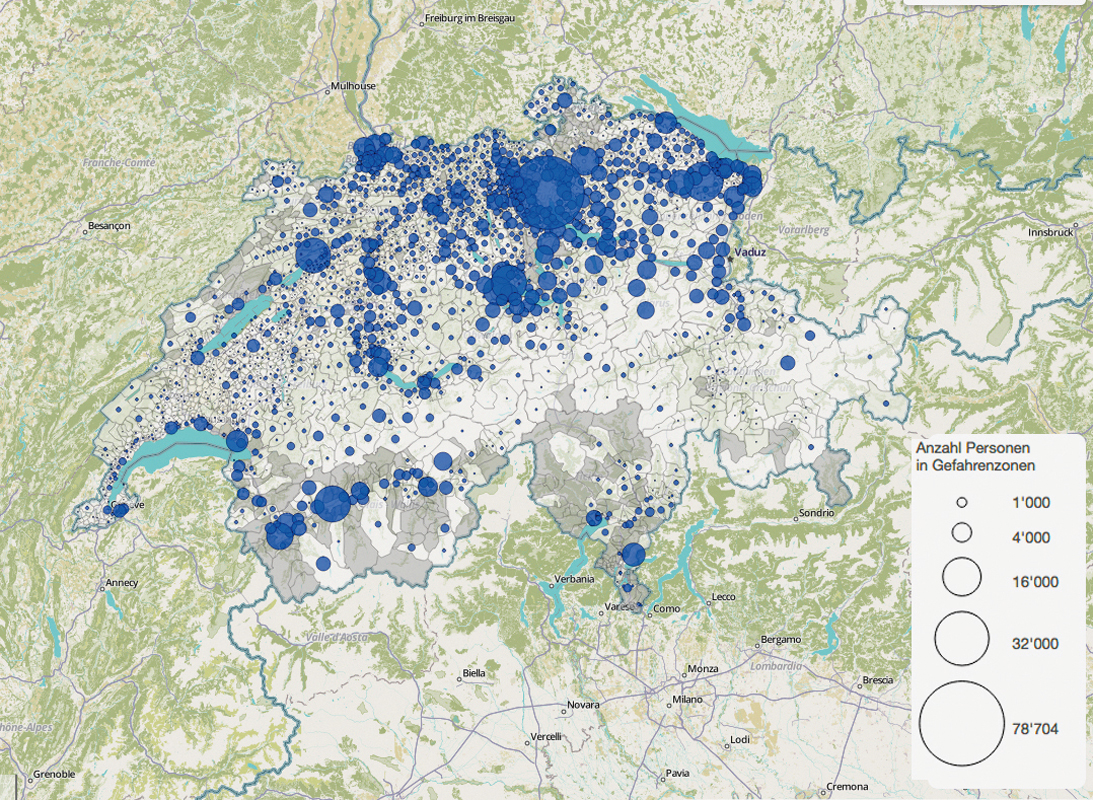

Die Abfrageresultate sind für die Siedlungsentwicklung der Schweiz brisant. Wie gross ist das lokale Überschwemmungspotenzial? Wie sicher oder gefährdet sind die Bewohner und die Siedlungen an den betreffenden Orten? Als Antwort markiert die digitale Hochwasserrisikokarte der Schweiz jede einzelne Gemeinde mit einem Farbraster von grün bis rot.

Alpenvor- und Mittelland stark gefährdet

Landläufig gelten Alpentäler als gefährdet; die Risikokarte zeichnet ein differenzierteres Bild: Nur jeder vierte Bewohner von Davos lebt im Hochwassergebiet; der gefährdete Gebäudeanteil beträgt gerade mal 11 %. Schweizweit liegen die Werte bei 13 % (Bevölkerung) und 12 % (Gebäude). In Kandersteg leben dagegen 73 % der Wohnbevölkerung und stehen 52 % der Gebäude in einer Gefahrenzone. Überraschend stark sind Gemeinden im flachen Alpenvor- und Mittelland betroffen: Für Utzenstorf BE wird ein Gefährdungsanteil von je 50 % bei Bevölkerung und Gebäudebestand angezeigt. In Altstätten SG ist das Hochwasserrisiko für 57 % der Wohnbevölkerung und 39 % der Gebäude aktuell.

Drei Regionen leuchten besonders dunkelrot. Das St. Galler Rheintal, die Waldstätte und das Unterwallis sind Hotspots im Hochwasserrisiko und Siedlungsräume mit höchstem Gefährdungsgrad. Beruhigend ist aber, wie gut der Schutzaufwand mit dem Gefährdungsgrad übereinstimmt: Sowohl an der Rhone als auch am Rhein ist eine Planung für grossräumige Hochwasserschutzprojekte im Gang (vgl. TEC21 44/2016).

Zusätzlich weist die grün-orange-rote Risikokarte, die am Mobiliar Lab für Naturrisiken der Universität Bern gezeichnet wurde, auf blinde Flecken hin: Für rund ein Viertel der Schweizer Gemeinden sind die Angaben lückenhaft. «In Zug, Zürich oder Neuenburg fehlen teilweise Informationen zum Gefährdungsgrad», bestätigt Röthlisberger. Die Naturgefahrenkarten sind noch nicht in allen Kantonen flächendeckend erarbeitet worden. Vorsorge erhält in der Schweiz hohe Aufmerksamkeit. Doch der Umgang mit Risiken bleibe häufig «leider ereignisbezogen», ergänzt die Geografin. Behörden und Gebäudeplaner werden allzu häufig erst nach erlittenem Schaden klug.

Ein Weckruf im Jahr 2005

Einem nationalen Weckruf gleich kam das Hochwasser im August 2005. Zuvor hatten nicht einmal 30 % der Gemeinden über eine Gefahrenkarte verfügt. Mit Stand letztes Jahr hat sich die Abdeckung auf über 96 % der Siedlungsfläche und knapp 80 % der Gebäude erhöht.

Die Karten selbst sagen einiges über den Gefährdungsgrad aus: Rote Flächen warnen vor erheblicher Gefährdung und meistens vor einem Bauverbot. Bei Blau darf man grundsätzlich bauen, aber nicht ohne zusätzliche Schutzmassnahmen. Gelbe Flächen sind wenig gefährdet; individuelle Abklärungen oder ein baulicher Objektschutz sind empfohlen. Trotzdem sind diese Warnungen von Kantonen und Gemeinden raumplanerisch verbindlich zu übersetzen und in die Zonenpläne zu übernehmen. Oberstes Prinzip bleibt allerdings: Der Eigentümer ist für den Schutz selbst verantwortlich. Falls ein erwartetes Risiko eintrifft, trägt er die alleinige Schuld.

Juristische und planerische Hürden

Für die Übersetzung der farbigen Gefahrenflächen in die kommunale Nutzungsplanung sind allerdings juristische und raumplanerische Hürden zu nehmen. Zum einen müssen gefährdete Flächen rechtlich verbindlich ausgeschieden werden, was Widerstände bei Landeigentümern provoziert. Zum anderen verändert sich die Gefahrenlage schneller, als Zonenpläne in der Regel nachzuführen sind.

Mehrere Kantone sind daran, klare Vorgaben einzuführen, damit bekannte Gefahren nicht länger ignoriert werden dürfen. Im Baselland wurde das Raumplanungs- und Baugesetz vor wenigen Wochen revidiert. Überschwemmungen, Hochwasser, Steinschlag und Erdrutsche sind bei Baugesuchen zwingend zu berücksichtigen. Bislang war dies nicht sichergestellt, erklärt Andres Rohner von der Rechtsabteilung der kantonalen Bau- und Umweltschutzdirektion.

Ebenfalls neu ist das Brand- und Naturgefahrenpräventionsgesetz. Gebäudeversicherung und Baubewilligungsbehörden sollen stärker zusammenarbeiten, wenn in Zonen mit mittlerer Gefährdung gebaut werden soll.

Baselland hinkt im schweizweiten Vergleich hinterher, was die Berücksichtigung von Naturgefahrenkarten im Baubewilligungsverfahren betrifft. Andere Kantone verlangen dagegen schriftliche Nachweise der Bauherrschaft, «sich der Gefährdung durch Naturgefahren bewusst zu sein und nötige Schutzmassnahmen getroffen zu haben», sagt Naturgefahrenexpertin Marion Meier. Doch eine Garantie für vollumfängliche Berücksichtigung gibt es nicht; an vielen Orten behindern weitere Vollzugsdefizite den Umgang mit Naturgefahren. «Fehlende Akzeptanz, mangelndes Fachwissen oder knappe Ressourcen können die Umsetzung auf Gemeindeebene manchmal erschweren», so Meier, die für den Kanton Obwalden tätig war und nun Projektleiterin in einem Ingenieurbüro in Glarus ist.

Ungenügend geschützte Neubauten

Nicht nur wissenschaftliche Papers oder Gesetzestexte sind für Laien schwer zu begreifen, auch Versicherungspolicen sind oft umständlich formuliert. Vorerst stört man sich daran kaum, solange Schäden kulant berappt werden. Weil vermehrt Versäumnisse in der Planung oder bei Baubewilligungen entdeckt werden, sinkt jedoch die Toleranz in der Versicherungsbranche. Die Gebäudeversicherung St. Gallen spricht neuerdings unmissverständlich: «Wer sein Gebäude zu wenig gut schützt oder aus Kostengründen auf mögliche Massnahmen verzichtet, bezahlt einen Anteil des Schadens selbst.» Per 1. Januar hat die öffentliche Versicherungsanstalt den «gefährdungsabhängigen Selbstbehalt» eingeführt, ein Novum für die Schweiz. Dass andere öffentliche Anstalten diesem Beispiel folgen, ist möglich, aber schwer abschätzbar.

Auslöser für diesen Risikozuschlag war eine massive Überschwemmung des Stadtzentrums von Altstätten vor drei Jahren. Das Risiko sei bekannt gewesen, dennoch seien Neubauten «ungenügend oder gar nicht geschützt» worden, beschwerte sich die Gebäudeversicherung in der Ereignisanalyse: Die Bewilligungen seien «trotz offensichtlichen Mängeln im Baugesuch erteilt oder Objektschutznachweise trotz Fehlern akzeptiert worden». Nun wird im Wiederholungsfall auf die Eigenverantwortung der Hauseigentümer gepocht: «Wenn das Hochwasser Keller- oder Technikräume in einem überschwemmungsbedrohten Gebiet wiederkehrend überflutet, kann man sich nicht auf den Versicherungsschutz berufen.»

Risikoüberlegungen erforderlich

Ralph Brändle, stellvertretender Leiter Naturgefahren im kantonalen Tiefbauamt St. Gallen, bestätigt, dass das Unwetter 2014 einiges in Gang gesetzt hat. Mit einem verwaltungsinternen Workshop wurde auf das «Bauen in Gebieten mit Naturgefahren» aufmerksam gemacht. «In Gemeinden, bei Architekten und Planern muss aber weiterhin Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit geleistet werden», ergänzt Brändle. Zudem kann der Kanton eine kommunale Zonenplanrevision blockieren, falls Gefahrenkarten nicht in die Nutzungsplanung übernommen werden.

Ein spezielles Vorsorgeinstrument soll den Übersetzungsschritt aber vereinfachen: Die St. Galler Gemeinden erarbeiten ein lokales Massnahmenkonzept, das den Umgang mit gefährdeten Siedlungsflächen und die Risiken für jedes Baugebiet darstellt. «Der Objektschutz spielt eine zentrale Rolle», ergänzt Rolf Bart, Inhaber der Ingenieure Bart AG. Diese Konzepte sollen zudem die Prioritäten klären, risikobasiert und aufgrund von Kosten-Nutzen-Aspekten. «Das Vorgehen wird dadurch für Gemeinden und Baufachleute strukturiert», sagt Bart.

Auf nationaler Ebene ist ebenfalls eine Methode im Gespräch, die die Übersetzung der Naturgefahren in die Nutzungsplanung vereinfachen soll. Bund und Kantone führen bereits Probeläufe für die risikobasierte Raumplanung durch (vgl. TEC21 12–13/2016). Ein weiteres Mittel zur Verbesserung der Risikokommunikation könnte die Hochwasserrisikokarte der Uni Bern sein. Gemäss Veronika Röthlisberger möchte man aus Schadensdaten und vergangenen Ereignissen allgemein gültige Aussagen für künftige Hochwasserschäden ableiten. Die Resultate wären einfach verständliche Karten, die die Verletzlichkeit des Baugebiets aufzeigen können. Die Forschungsarbeiten am Mobiliar Lab für Naturrisiken sollen diese Lücke schliessen. Die wissenschaftlichen und öffentlichen Meriten, die dabei zu gewinnen sind, wären auf jeden Fall verdient.

Anmerkungen

1Forschungsprojekt «losses and risk hotspots based on insurance data», Mobiliar Lab für Naturrisiken, Geografisches Institut der Universität Bern.

2 Kommunikation für einen wirksamen Gebäudeschutz, Schlussbericht. Präventionsstiftung der Kantonalen Gebäudeversicherungen KGV, Bern 2014

Denken Architekten an Naturgefahren?

Die kantonalen Gebäudeversicherungen orten Verbesserungsbedarf bei den Schlüsselakteuren. Eine Befragung unter Hauseigentümern, Architekten, Baufachleuten und Gemeindebehörden hat ergeben: «Naturgefahren sind kaum ein Thema, und die Beteiligten sind bedingt handlungsbereit.» Sehr oft wird die Sicherheit als gegeben betrachtet, ohne die Risiken vor Ort genauer zu prüfen. Das Grundwissen über die unterschiedlichen Gefährdungszonen fehlt; beim Auftraggeber ebenso wie beim Planer. Allerdings werden Informations- und Beratungsangebote begrüsst. In einer externen Analyse wird den Versicherungen empfohlen, die Kommunikation unter den Beteiligten zu verbessern. Architekten können eine Vermittlungsrolle einnehmen respektive als Sicherheitsbroker funktionieren.

(Paul Knüsel)

Hoher und günstiger Versicherungsschutz

Die obligatorische Gebäudeversicherung ist eine Besonderheit der Schweiz; das Obligatorium gilt aber nur für Feuerschäden. Übrige Elementarrisiken wie Hochwasser, Hagel oder Lawinen sind in 19 Kantonen durch öffentliche Versicherungsanstalten abgedeckt. Hauseigentümer aus Uri, Schwyz, Tessin, Appenzell Innerrhoden, Obwalden, Genf und Wallis haben Elementarpolicen bei Privatversicherungen abzuschliessen. Ebenso uneinheitlich geregelt ist der Versicherungsgegenstand: Üblicherweise wird zwischen festen Gebäudeelementen und Fahrhabe (Geschäftsinventar, Hausrat etc.) unterschieden. Oft nicht bekannt ist, dass für Vorplatz oder Hausgarten eine Zusatzversicherung erforderlich ist.

Nichtversicherbare Schäden am Grundstück oder an einer Erschliessung übernehmen oft auch kantonale oder nationale Nothilfefonds. Individuelle Lücken können zudem durch Glückskette-Gelder geschlossen werden. Nach jedem Ereignis wird das Auszahlen der Gelder aus unterschiedlichen Versicherungs- und Hilfsquellen von den Behörden koordiniert. Das Modell mit den kantonalen Gebäudeversicherungen funktioniert im internationalen Vergleich äusserst kostengünstig; die Neuwertprämien sind teilweise nur ein Viertel so hoch wie im Ausland und halb so hoch wie bei inländischen Privatversicherungen.

(Paul Knüsel)