Langfristiger Hochwasserschutz an Sihl, Zürichsee und Limmat

Die Kantone Zürich und Schwyz haben am 12. April 2012 zwei mögliche Lösungen für den langfristigen Hochwasserschutz an der Sihl und an der Limmat mit Einbezug des Zürichsees vorgestellt: ein Entlastungsstollen zwischen Langnau am Albis/Gattikon und Thalwil und eine Kombination von Massnahmen am Sihlsee mit einem Ausbau der Pumpspeicherung beim Etzel-Kraftwerk.

Die Planung des Hochwasserschutzes erfolgte in einem partizipativen Prozess, an dem die direkt betroffenen Gemeinden und Kantone entlang von Sihl, Zürichsee und Limmat aktiv beteiligt waren. Ausgangspunkt des zweistufigen Workshop-Verfahrens waren 35 völlig unterschiedliche Lösungsansätze, die zu zwei möglichen Lösungen verdichtet wurden.

Kombination von Energiegewinnung und Hochwasserschutz

Das Konzept «Kombilösung Energie» sieht den Ausbau des Etzel-Pumpspeicherkraftwerks am Sihlsee vor. Der Sihlsee soll grundsätzlich nicht höher gestaut werden als heute. Durch einen neuen, bedeutend grösser dimensionierten Druckstollen soll jedoch bei Hochwassergefahr mehr Wasser aus dem Sihlsee in den Zürichsee übergeleitet werden können. Mit diesem Konzept können die Kantone Schwyz und Zürich den Hochwasserschutz für die Schwyzer Gemeinden unterhalb des Sihlseedammes, Langnau am Albis, Adliswil und Zürich sicherstellen, die Energienutzung steigern und die Sihl ökologisch und städtebaulich aufwerten. Auch für die Gemeinden an der Limmat unterhalb der Stadt Zürich verbessert sich der Hochwasserschutz. Wird zusätzlich die Alp durch einen Stollen oberhalb von Einsiedeln teilweise in den Sihlsee übergeleitet, sind auch Einsiedeln und die unterhalb gelegenen Gebiete an der Alp noch besser vor Hochwasser geschützt; gleichzeitig ist eine Steigerung der Energieproduktion möglich.

Das Konzept «Kombilösung Energie» kann zeitlich gestaffelt ausgeführt werden: zuerst die verbesserte Regulierung des Sihlsees, später die lokalen Massnahmen entlang des Sihlsees zum Schutz vor hohen Pegelständen bei extremen Hochwasserereignissen und zum Abschluss die Erweiterung des Kraftwerks sowie die teilweise Überleitung der Alp in den Sihlsee. Verzichten die Betreiber des Etzelwerks auf eine teilweise Überleitung der Alp in den Sihlsee, muss der Kanton Zürich für die Hochwassersicherheit lokale Schutzmassnahmen in Adliswil, Langnau am Albis und Zürich realisieren. Die Kombilösung Energie könnte zeitlich gestaffelt innerhalb von 15 bis 20 Jahren umgesetzt werden.

Umleitung des Hochwassers

Das zweite Konzept sieht einen Entlastungsstollen bei Langnau am Albis/Gattikon vor zur Umleitung der Sihl-Hochwasserspitzen in den Zürichsee bei Thalwil. Mit diesem Konzept kann der Kanton Zürich den Hochwasserschutz für Langnau am Albis, Adliswil und Zürich sicherstellen. Zudem ergibt sich Potenzial für die ökologische und städtebauliche Aufwertung des Sihl-Flussraumes zwischen Langnau am Albis und dem Zürcher Platzspitz, wo die Sihl in die Limmat fliesst. Diese Aufwertung kann gleichzeitig oder nach dem Bau des Entlastungsstollens in Etappen realisiert werden. Das Konzept «Entlastungsstollen» könnte der Kanton Zürich innerhalb von acht bis zwölf Jahren umsetzen.

Vertiefung der beiden langfristigen Lösungen

Aus heutiger Sicht kann keiner der beiden Lösungswege eindeutig favorisiert werden. Beide Konzepte schützen die Siedlungsgebiete auch gegen Extremhochwasser. Sowohl der Entlastungsstollen als auch die Kombilösung Energie ermöglichen die ökologische und städtebauliche Aufwertung des Sihl-Flussraums. Und beide Konzepte sind wirtschaftlich: Bei Investitionskosten von 70 bis 130 Millionen Franken schützen sie vor Hochwasserschäden von bis zu fünf Milliarden Franken.

Um gemeinsam mit allen Beteiligten einen definitiven Entscheid fällen zu können, müssen die Kantone Zürich und Schwyz die beiden Konzepte vertiefen und zusätzliche Grundlagen erarbeiten. Zu prüfen sind die Auswirkungen auf die Alp, die Sihl, den Sihlsee, den Zürichsee sowie das untere Linthgebiet: Hochwasser, Restwasser, Trinkwasserversorgung, Grundwasser, Siedlungs- und Naturschutzgebiete, Tourismus, Fischerei, Wassertrübung usw. Den Entscheid über die bevorzugte Lösung fällen die Projektpartner voraussichtlich 2015.

Vorabsenkungen des Sihlsees als Übergangslösung

Als kurzfristige Massnahme kann der Kanton Zürich zur Reduktion von Überschwemmungen bei grossen Hochwasserereignissen schon heute ein vorsorgliches Ablassen des Sihlsees durch die Etzelwerk AG auslösen. Dies als Reaktion auf das Hochwasser von 2005, als Zürich knapp grossen Schäden entging. Grundlage dafür sind die Vorhersagen für die örtlichen Niederschlags- und Abflussmengen im Sihl- und Limmat-Einzugsgebiet. Die Vorabsenkung des Sihlsees zur Schaffung von genügend Rückhaltevolumen muss heute jedoch bereits drei bis vier Tage vor einem möglichen grossen Hochwasser beginnen. Während des Hochwassers wird der Abfluss des Sihlsees so weit gedrosselt, dass im Raum Zürich die kritischen Abflusswerte der Sihl nicht überschritten werden. Dabei füllt sich der Sihlsee wieder. Diese Massnahme ist allerdings nicht so verlässlich wie der mit den beiden Konzepten angestrebte langfristige Schutz denn Niederschläge lassen sich nur schwer mehrere Tage im Voraus prognostizieren. Falls die Vorabsenkung des Sihlsees zu spät beginnt und das geschaffene Rückhaltevolumen nicht ausreicht, werden aber immerhin die kritischen Abflusswerte in Zürich verzögert; soweit, dass genügend Zeit für die Umsetzung von Notfallmassnahmen bleibt, zum Beispiel die Evakuierung von Untergeschossen oder die Räumung von Tiefgaragen.

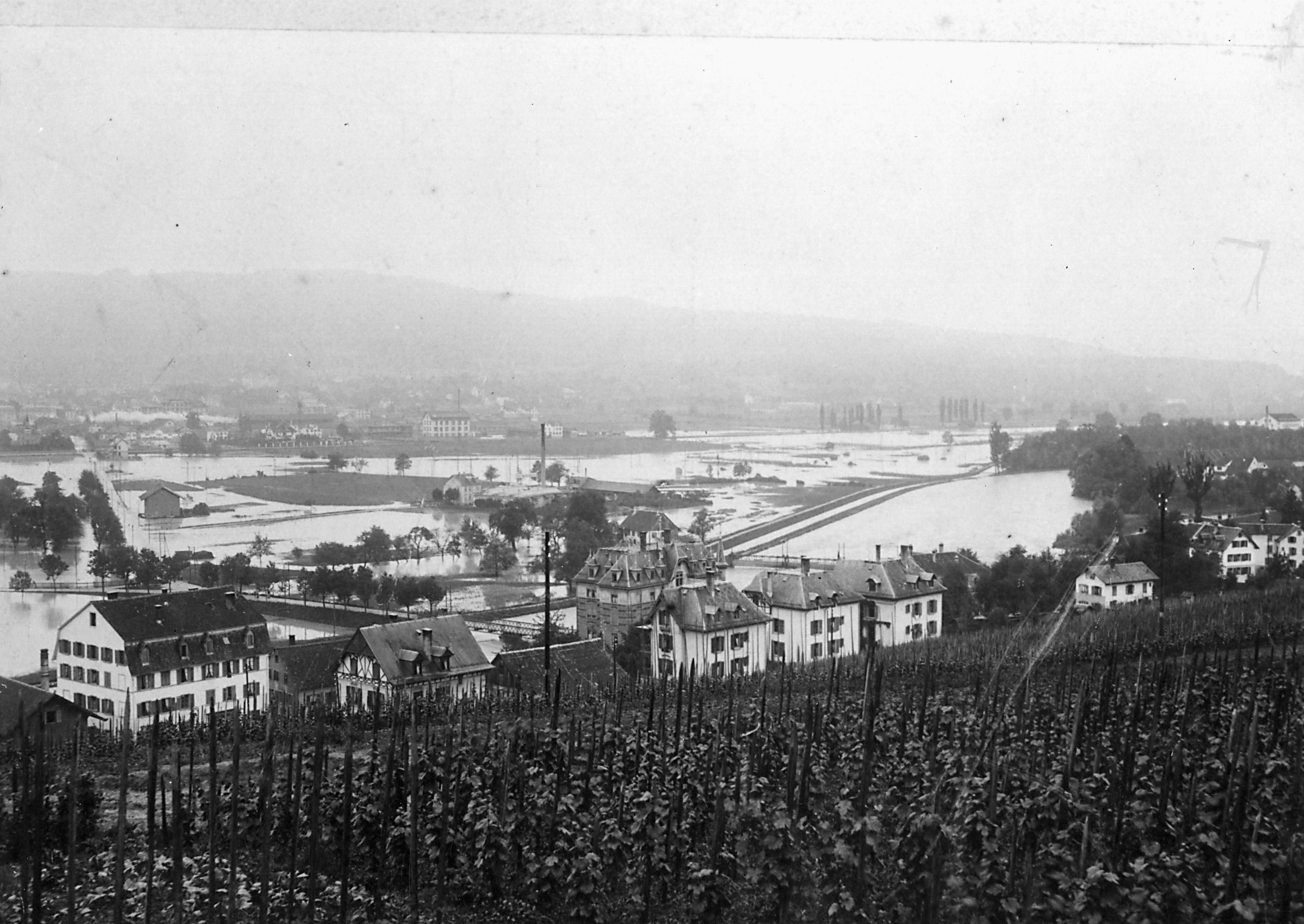

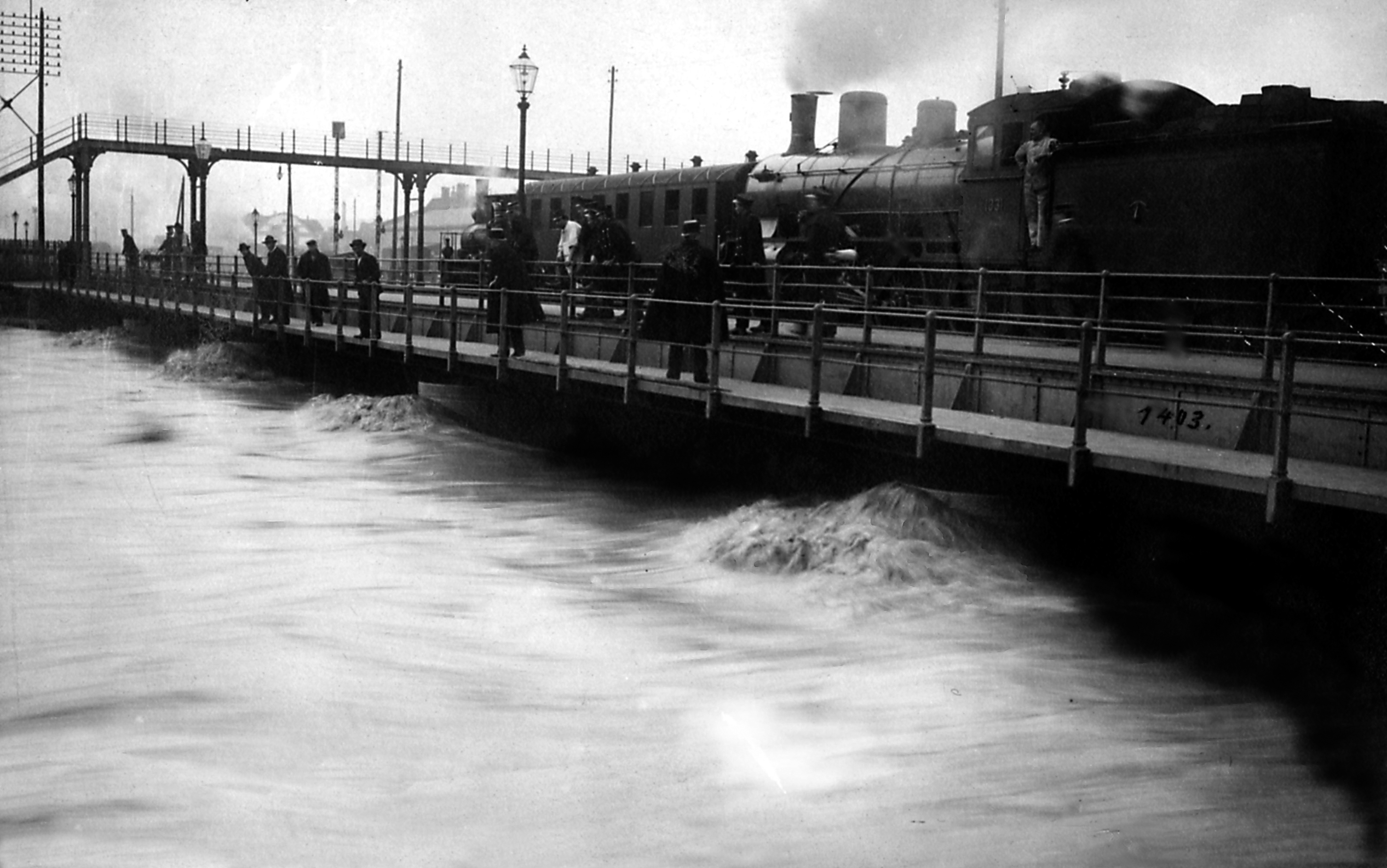

Stetig steigendes Schadenpotenzial

2005 entging Zürich nur knapp grossen Hochwasserschäden. Die Schadensumme belief sich schweizweit auf drei Milliarden Franken; im Kanton Zürich betrug sie 15 Millionen Franken. Wäre das Niederschlagszentrum 2005 statt im Berner Oberland über dem Sihl-Einzugsgebiet gelegen, dann hätte die Sihl grosse Teile von Zürich überschwemmt. Dadurch wären Menschen gefährdet und immense materielle Schäden verursacht worden. Denn seit dem letzten Hochwasser von 1910 hat mit der baulichen Entwicklung in Zürich das Schadenpotenzial stark zugenommen. Weil hohe Sachwerte und die Infrastruktur oftmals im Untergrund liegen, ist selbst bei einer geringen Wassertiefe an der Oberfläche mit einem Schaden von bis zu fünf Milliarden Franken zu rechnen. Hinzu kämen volkswirtschaftliche Kosten durch Betriebsstörungen und -unterbrüche und der Ausfall oder die Zerstörung der Infrastruktur (Verkehr, Energie, Telekommunikation usw.). Diese Folgekosten lassen sich kaum beziffern; sie würden aber die materiellen Schäden bei Weitem übersteigen.

Schwemmholzrückhalt in der Sihl

Als erste bauliche Massnahme plant der Kanton Zürich einen Schwemmholzrechen in der Sihl bei Langnau am Albis. Dieser soll angeschwemmtes Holz zurückhalten und verhindern, dass dieses Brückendurchlässe verstopft und Überschwemmungen verursacht. Gebaut werden soll der Schwemmholzrechen zwischen 2014 bis 2016.

Informationsveranstaltung für die Bevölkerung in Einsiedeln

Das Umweltdepartement Kanton Schwyz führt eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung zu den zwei möglichen Konzepten für den langfristigen Hochwasserschutz an der Sihl durch: Mittwoch, 18. April 2012, 20.00 Uhr, altes Schulhaus Einsiedeln