Räume, um gesund zu werden

Aktuell erleben die Spitäler der Schweiz einen Bauboom. Dabei schliessen die ganzheitlichen Gesundheitskonzepte oft auch die Architektur mit ein. Wie äussert sich eine solche «healing architecture» baulich und konzeptionell? Und schafft der allfällige räumliche Mehrwert auch einen gesundheitlichen?

Aktuell befinden sich zahlreiche Schweizer Spitäler im Umbau, an rund 70 Standorten wird neu gebaut.1 Die meisten der heutigen Häuser entstanden in den 1970er-Jahren. Der architektonische Fokus lag darauf, die Anforderungen von Medizin, Technik und Betriebsorganisation bestmöglich zu erfüllen. Ein Krankenhaus wird daher bis heute oft mit einer Maschine verglichen, der Mensch als Nutzer ist diesem System untergeordnet – «form follows function».

Dabei verweist die in der Schweiz gebräuchliche Bezeichnung «Spital» noch auf einen anderen Ursprung des Bautyps: Krankenhäuser entstanden einst im Umfeld von religiösen Einrichtungen wie Tempeln oder später Klostern und boten auch Unterkünfte für Pilger (lat. hospitalis = gastfreundlich). Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg rückte diese Verbindung zur kirchlichen Trägerschaft in den Hintergrund. Von den USA aus setzte ein Trend zur wirtschaftlichen Betrachtung des Gesundheitswesens und des Spitalbaus ein. Wegen der damit einhergehenden Entmenschlichung der Patienten steht diese Entwicklung heute vielfach in der Kritik.

Etliche der während der letzten Bauwelle in den 1970er-Jahren erstellten Spitäler sind nun am Ende ihres Lebenszyklus abgekommen. Es stellt sich die Frage: Um- oder Neubau? Ist Letzterer möglich, beispielsweise, weil Landreserven vorhanden sind, setzen die Verantwortlichen vermehrt auf den Ansatz einer «healing architecture». Dieses Konzept sieht die Architektur als ein Element im Heilungsprozess und möchte dadurch das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten, aber auch von Angehörigen und Mitarbeitenden positiv beeinflussen.

Den vollständigen Artikel finden Sie in TEC21 32/2020 «Kann Architektur heilen?».

Auf die – im besten Fall – temporären Patienten bezogen ergibt sich so ein interessantes Paradoxon: Während man sich sonst bei öffentlichen Innenräumen wie Hotels oder Bibliotheken um eine hohe Aufenthaltsqualität bemüht, um die Menschen zum Verweilen zu animieren, baut man hier mit hohem Gestaltungsanspruch, damit sie die Gebäude möglichst rasch wieder verlassen (können).

Bedürfnis statt Bedarf

Was bedeutet das konkret? Die Orientierungslosigkeit in grossen Spitalkomplexen ist fast schon ein eigener Topos und macht selbst gesunden Menschen zu schaffen. Ein nach gesundheitsfördernden Kriterien erstellter Bau sollte daher nicht nur eine stringente Signaletik aufweisen, sondern besser noch, die Architektur selbst sollte in sich schlüssig sein und damit eine intuitive Orientierung ermöglichen. Der ebenfalls sprichwörtliche Spitalgeruch kann heute mit Abluftsystemen vermieden werden, ein zu hoher Geräuschpegel mit Akustikmassnahmen, aber auch mit einer architektonischen Antwort: Bereiche, die mit Öffentlichkeit und Interaktion verbunden sind, werden von jenen getrennt, die mit Ruhe und Erholung zusammenhängen.

Neben viel Tageslicht ist es für kranke Menschen auch sehr wichtig, in die Weite zu schauen. Kann man seinen Blick in die Ferne schweifen lassen, oder stehen Mauern und Fassaden im Weg? Von der Antwort auf diese Frage kann abhängen, ob ein Patient mehr oder weniger Schmerzen empfindet und kürzer oder länger im Krankenhaus bleiben muss. Auch dieser Aspekt hat daher einen Einfluss auf die Architektur.

Tatsächlich geht es bei der Planung in erster Linie darum, zuzuhören und vermeintliche Gewissheiten zu hinterfragen. So ergab eine Patientenbefragung für das neue Cancer Center an der Charité Berlin, dass beispielsweise Viererzimmer während der Chemotherapie für die Patientinnen und Patienten durchaus in Ordnung seien – bisher undenkbar. Während der Therapie nicht allein zu sein wurde von ihnen höher gewertet als die physische Erholung. Lediglich für Phasen, in denen es ihnen sehr schlecht ging, wünschten sie sich Rückzugsmöglichkeiten.2

Lieber jetzt als später

Und die Kosten? Angesichts kontinuierlich steigender Investitionen im Gesundheitswesen dürften die – zeitlich begrenzten, dafür aber langfristig wirkenden – Ausgaben für architektonische Interventionen, vor allem, wenn schon in der Planung berücksichtigt, nicht ins Gewicht fallen. Im Gegenteil: Wenn mittels kluger Architektur Therapien verkürzt und auch psychologische Folgen wie beispielsweise auf die Angehörigen gelindert werden können, wirkt sich eine heilende Architektur auch positiv auf die Finanzen aus.

E-DOSSIER GESUNDHEITSBAUTEN

Artikel aus früheren Heften und weitere Online-Beiträge in unserem E-Dossier.

Beispiel Norwegen: Outdoor Care Retreat Oslo

Am Universitätsspital Oslo und am Schwesterkrankenhaus Kristiansand können Patientinnen und Patienten seit Juni 2019 von den therapeutischen Qualitäten der Natur profitieren. Das Osloer Architekturbüro Snøhetta hat dafür im Auftrag der «Friluftssykehuset Foundation» spezielle Kabinen aus Holz entworfen. Der Sohn des Stiftungsgründers war an Leukämie erkrankt, die Stiftung ist ein Resultat der persönlichen Erfahrung der Familie mit langen Spitalaufenthalten.

Die «Outdoor Care Retreats» befinden sich jeweils rund 100 m vom eigentlichen Spital entfernt im Wald – nah genug, um im Notfall medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Die 35 m2 grossen Hütten, die bewusst an Baumhäuser erinnern, wurden in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Psychosomatik und Kinderpsychiatrie der Universitätsklinik Oslo entwickelt. Die Natur sorge für glückliche Momente und helfe den Patienten, sich zu entspannen, sagt die Kinderpsychologin Maren Østvold Lindheim von der Universitätsklinik Oslo. Das Outdoor Care Retreat motiviere so Patienten, durch die Behandlung zu kommen, und trage zur Genesung bei.

Die Spitalzimmer sind rollstuhlgängig, auch Klinikbetten haben darin Platz. Die Räume können für Behandlungen genutzt werden oder um Zeit ausserhalb der Spitalräumlichkeiten zu verbringen. Sie stehen allen Patienten offen, wobei die Wochentage ausschliesslich für die Kinder reserviert sind. Die Reservierungen werden über ein Buchungssystem verwaltet. Aktuell sind weitere Retreats in Trondheim und in Kalnes geplant.

Beispiel Grossbritannien: Maggie’s Centres

Maggie’s Centres sind in Grossbritannien Anlaufstellen für Krebspatienten, die von der gemeinnützigen Initiative «Maggie Keswick Jencks Cancer Caring Trust», kurz Maggie´s, gebaut und betrieben werden. Maggie Keswick war Architektin und wie ihr Mann, der Architekturkritiker Charles Jencks, von der positiven Wirkung von Architektur besonders auf kranke Menschen überzeugt. 1988 mit Brustkrebs diagnostiziert, entwickelte sie die Zentren aufgrund ihrer Erfahrung mit dem Gesundheitssystem und den dazugehörigen Bauten.

Viele Maggie’s Centres wurden von namhaften Architekten entworfen wie jene in Dundee und Hongkong (Frank Gehry, 2003 bzw. 2013), Fife (Zaha Hadid, 2006), London (Richard Rogers, 2009) oder Manchester (Norman Foster, 2016). Das jüngste der aktuell 26 Zentren In Leeds realisierte das Londoner Architekturbüro Heatherwick Studio gemeinsam mit den Ingenieuren SJB Kempter Fitze aus Frauenfeld und dem Holzbaunternehmen Blumer-Lehmann aus Gossau – ein Bauwerk aus drei ineinander verschachtelten Pavillons mit begehbaren hängenden Gärten. Die auf verschiedenen Ebenen angeordneten Pavillons formen einen offenen Innenraum, der sich zu allen Seiten mit immer neuen Perspektiven öffnet. Finanziert wurde der Bau in Leeds, wie alle Maggie’s Centres, ausschliesslich durch private Spenden.

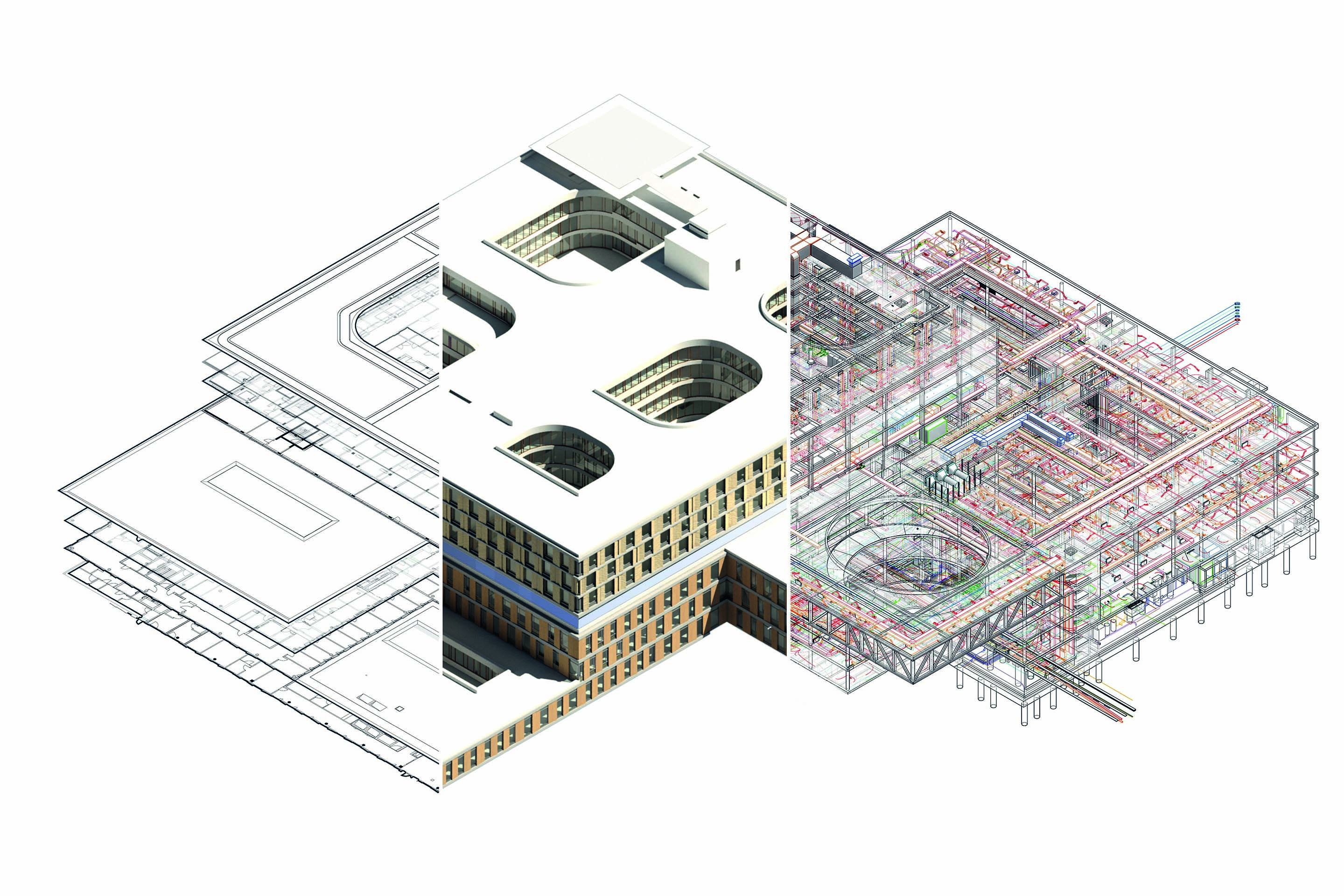

Beispiel Schweiz: Neubau Kantonsspital Baden

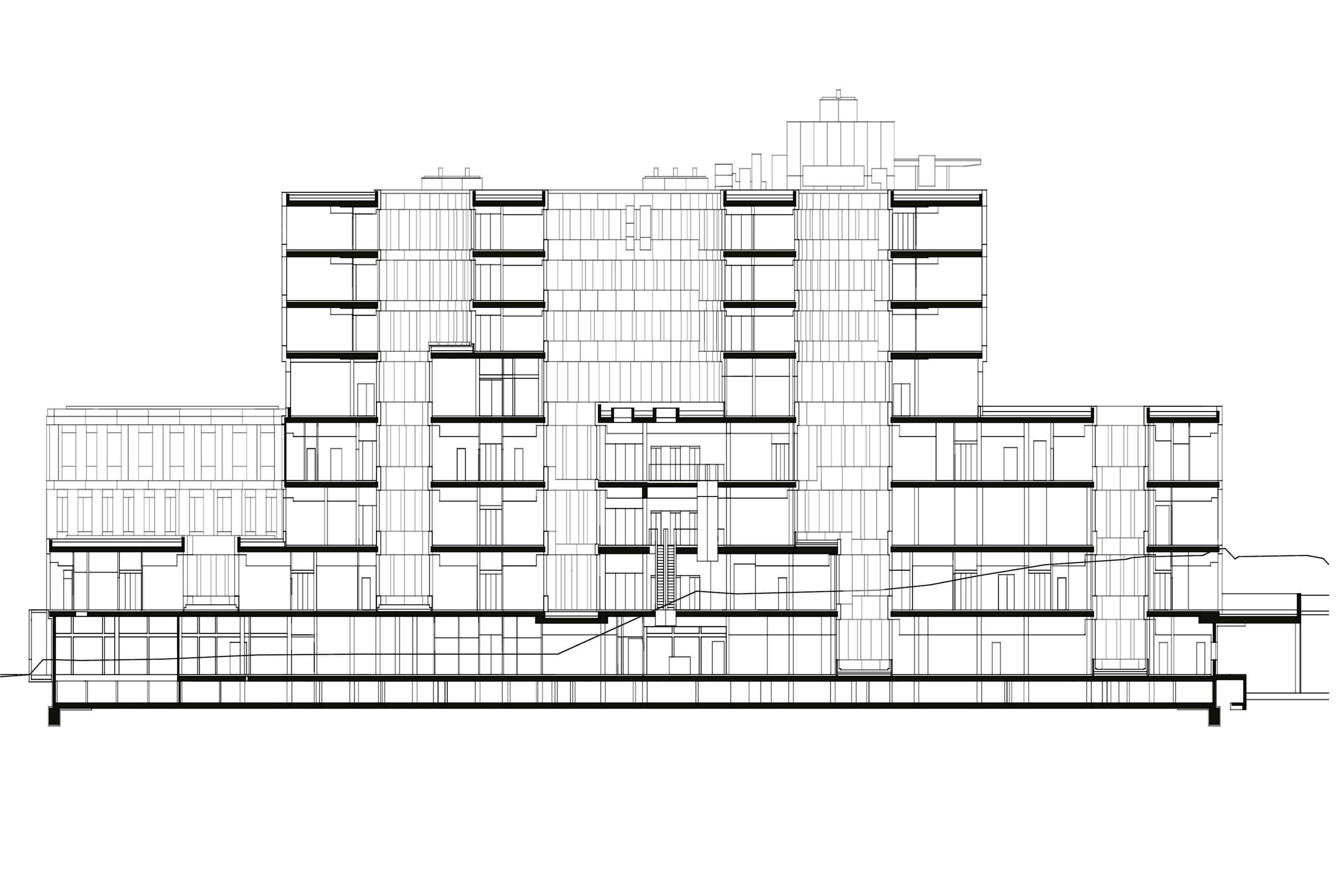

In Baden lassen sich Vergangenheit und Zukunft des Spitalbaus aktuell am selben Standort begutachten. Bis 2022 entsteht dort das neue Kantonsspital KSB, dank einer Landreserve direkt neben dem bestehenden Bettenhaus von 1978. Während sich Letzteres als 16-geschossige Hochhausscheibe auf einem Sockel präsentiert, wird der Neubau horizontal organisiert sein. Ein Sockel beherbergt Infrastruktur und Behandlungsräume, darüber liegt ein dreigeschossiger Pflegetrakt. Insgesamt entsteht so ein in der Höhe gestaffelter Baukörper mit bis zu acht Geschossen und elf Innenhöfen.

Im Frühjahr 2015 lancierte das KSB einen Projektwettbewerb für den Neubau. Die Wahl des Beurteilungsgremiums fiel auf das Projekt «Agnes» von Nickl & Partner Architekten aus Zürich. Das Büro hat Erfahrung im Spitalbau, in den vergangenen Jahren realisierte es zahlreiche Bauten in mehreren Ländern. Aus dieser Planungstätigkeit heraus entwickelte Bürogründerin Christine Nickl-Weller ihr Konzept der «healing architecture». Architektonisch äusserst sich das in einem ganzheitlichen Ansatz, der sich von der Einbettung in die Landschaft über die Volumetrie, die Anordnung der Räume und die Materialisierung bis zur Signaletik zieht.

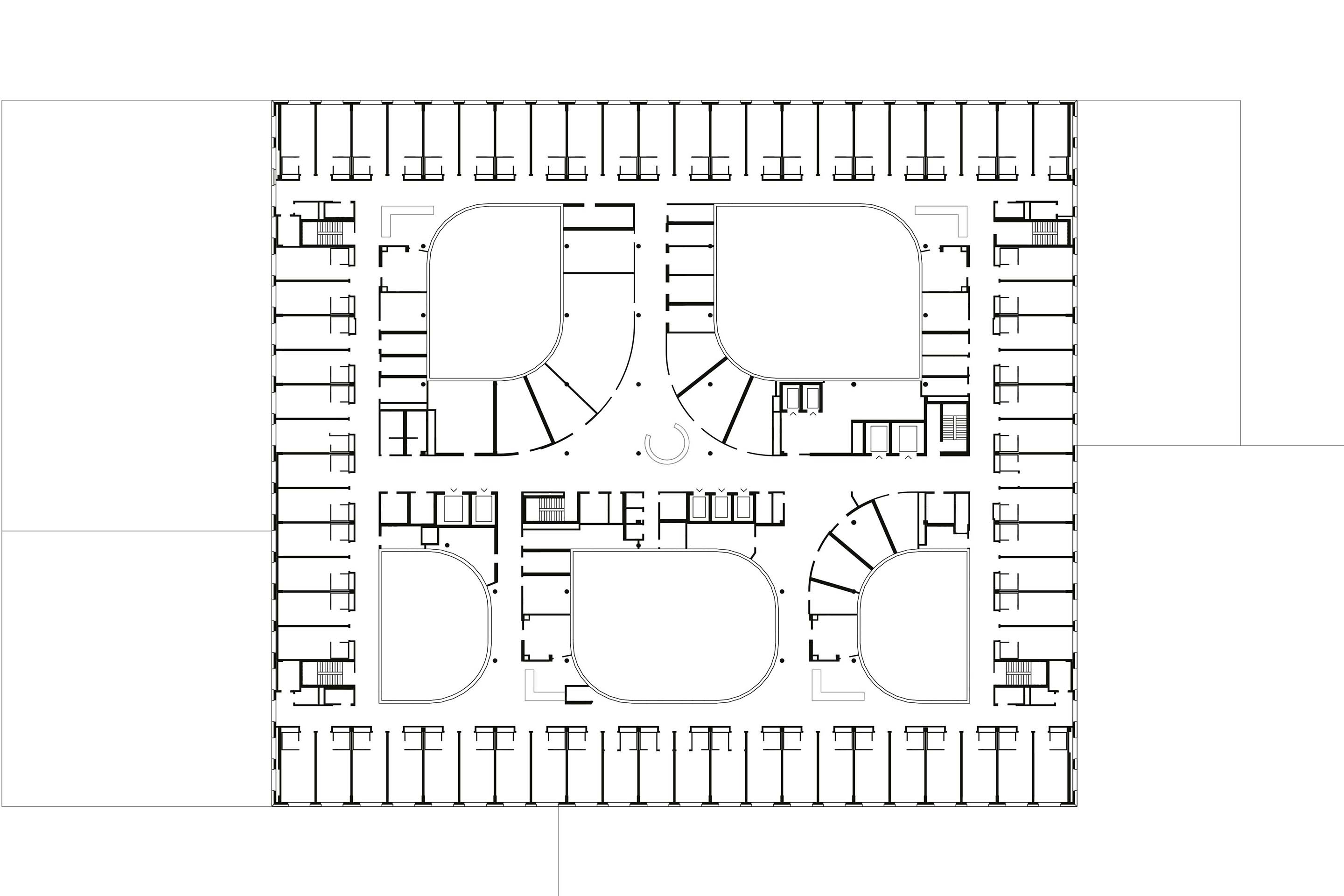

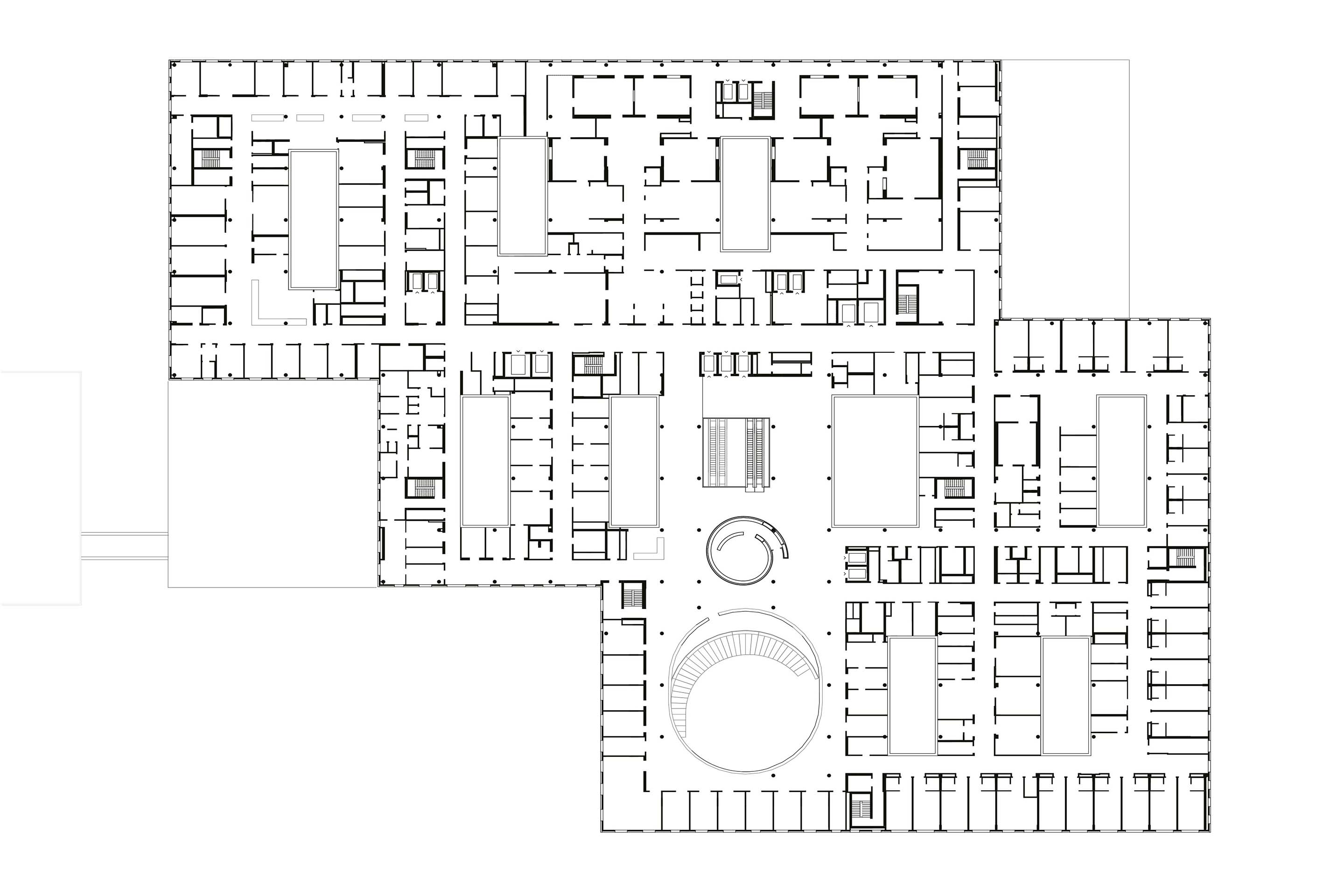

Eine der Herausforderungen beim Spitalbau besteht darin, dass die Lebenszyklen der Medizinaltechnik wesentlich kürzer sind als jene der Architektur. Erstere liegen heute gemäss Christine Nickl-Weller bei sieben bis acht Jahren. Flexibilität ist also wichtig – in Baden setzt man auf ein modulares System aus einem Hauptraster von 8.10 m, das bei den im Spital gängigen Raumtiefen Strukturen ermöglicht, die sich an einem Vielfachen von 8 m² orientieren und aus dem sich alle Raumkombinationen ergeben. Der Entwurf sieht zwei ineinander verschränkte rechteckige Baukörper vor, die von einer Haupterschliessungsachse in Nord-Süd-Richtung gegliedert wird.

Das Rückgrat dieser inneren Magistrale bilden die unterschiedlichen vertikalen Aufzugskerne, die in Besuchs-, Betten- und Güteraufzüge unterteilt sind. Hauptzugang und Notaufnahme sind getrennt. Ersterer liegt im Osten an der Erschliessungsstrasse «Im Ergel», Letztere gegenüber auf der Parkseite. Besucherinnen und Besucher gelangen über einen runden Innenhof in eine Eingangshalle, die als Verteiler fungiert. Im Hof sind öffentlichen Funktionen wie Läden, Apotheken und ein Café vorgesehen. Die runde Form soll die Menschen quasi wie von selbst ins Innere leiten. Materialisierung, Formensprache und Funktionen der Visualisierungen erinnern eher an den Duty-free-Bereich eines Flughafens denn an ein Spital. Ein Eindruck, den die geplanten Self-Check-in-Stationen wohl noch unterstreichen werden.

Die intuitive Erschliessung ist ein Grundpfeiler der heilenden Architektur: Die Menschen sollen sich nicht in labyrinthartigen Komplexen verloren fühlen, sondern die Orientierung – und damit die Kontrolle – behalten. Das soll (auch) durch die Trennung von ambulanten und stationären Bereichen und durch die Anordnung der einzelnen Stationen als Cluster funktionieren. Medizin und Pflege können so wie auf einem Marktplatz zusammenfinden, stationäre Patienten aus der einen, ambulante Patienten aus der anderen Richtung.

Als das bestehende Bettenhaus vor 42 Jahren eingeweiht wurde, nannte es der damalige Chefchirurg das «schönste Spital der Schweiz» – angesichts der zeittypischen Architektur aus heutiger Sicht ein gewagtes Statement. Ob der Neubau diesem Anspruch standhalten kann? Sicher ist: Wie damals das Bettenhaus, wird auch «Agnes» ein architektonisches Kind ihrer Zeit sein.

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft

Kantonsspital Baden

Architektur

Nickl & Partner Architekten, Zürich

Bauleitung

Confirm, Zürich

Tragkonstruktion

Leonhard, Andrä und Partner, Stuttgart

Betriebsorganisation

MMI Schweiz, Zürich

HLKKS + E-Planung; Bauphysik

Amstein + Walthert, Zürich

Landschaftsarchitektur

Hager Partner, Zürich

Brandschutz

Gruner, Basel

Fassadenplanung

Emmer Pfenninger Partner, Münchenstein

Medizintechnik

Hospitaltechnik Planungsgesellschaft, Krefeld (D)

Lichtplanung

Reflexion, Zürich

Signaletik

CoDE, Zürich

Gastroplanung

Creative Gastro Concept & Design, Hergiswil

Facts & Figures

Kosten

450 Mio. Franken

Nutzfläche

76 215 m2

Anzahl Betten

400

Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2500

Anmerkungen

1 «Spital-Bau-Boom in der Schweiz: Ist das noch gesund?», www.medinside.ch.

2 Nora Schmitt-Sausen, «Heilende Architektur: Der Krankheit Raum geben», www.aerzteblatt.de.