Sensibler Spagat

Der Neubau für das Krematorium St. Gallen von Andy Senn Architektur verrät die tief gehende Auseinandersetzung mit einer heiklen Bauaufgabe. Durch die kluge Anordnung der Funktionen und den bedachtsamen Einsatz der Materialien erschaffen die Planer einen Ort der Trauer mit einer positiven Ausstrahlung.

Ein Krematorium ist keine alltägliche Bauaufgabe. Der Tod wird heute weitgehend aus dem Alltag verdrängt; umso wichtiger ist ein Ort, der den Angehörigen ein würdevolles Abschiednehmen ermöglicht. Neben grossem Einfühlungsvermögen ist auf Planerseite aber auch ein hohes Mass an technischem Know-how nötig, ebenso das Wissen um die organisatorischen Abläufe einer Feuerbestattung.

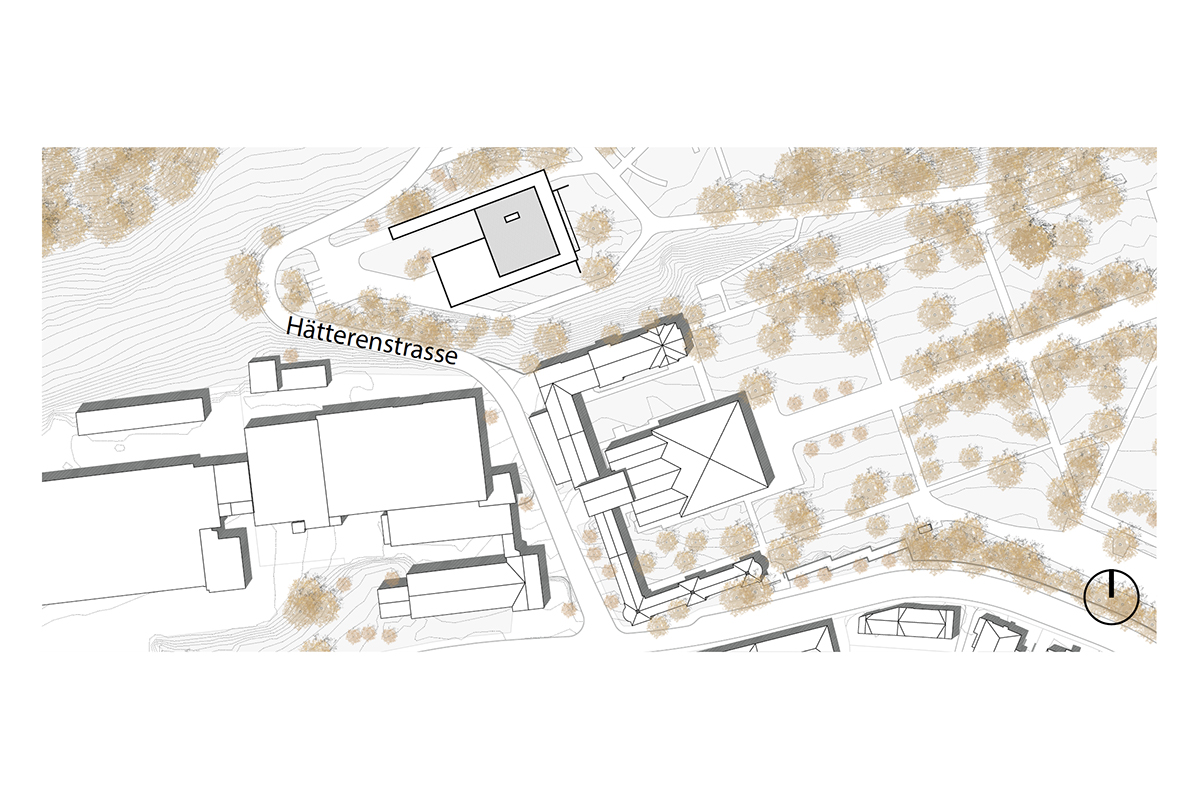

Die Lage des im Oktober 2016 fertig gestellten Krematoriums in St. Gallen steht sinnbildlich für diesen Spagat zwischen Ritual und technischer Dienstleistung: Auf einem Plateau am westlichen Rand des städtischen Friedhofs Feldli gelegen, grenzt der Bau auch an ein Industriegebiet. Je nachdem, von welcher Seite man sich nähert, fokussieren die Gedanken auf die rein praktischen Aspekte der Bauaufgabe oder auf die spirituellen.

Von Erde zu Feuer

Rund 4000 Einäscherungen führt das Krematorium St. Gallen jährlich durch, Tendenz steigend. Tatsächlich war die Feuerbestattung für Katholiken aber lange Zeit verboten; seit dem Edikt von Paderborn im Jahr 785 sah die katholische Kirche darin eine Leugnung der leiblichen Auferstehung. Erst 1963 während des II. Vatikanischen Konzils fiel das Verbot.

Doch schon Ende des 19. Jahrhunderts hatte mit der Industrialisierung und der damit einhergehenden Säkularisierung der Gesellschaft die Auflösung der Verbindung von Tod und Religion begonnen. 1876 eröffnete in Mailand das erste europäische Krematorium, dreizehn Jahre später auf dem Zürcher Friedhof Sihlfeld das erste der Schweiz. Auch das Krematorium St. Gallen geht auf Betreiben von Privatpersonen zurück. 1890 gründete Oberst Walter Huber – ein Reformierter – den St. Galler Feuerbestattungsverein, der heute als Stiftung Krematorium St. Gallen die gleichnamige Einrichtung betreibt.

Prinzip der getrennten Wege

Das bestehende Krematorium von 1903, ein Entwurf des damaligen Stadtbaumeisters Albert Pfeiffer, erfüllte nach rund hundert Jahren Betrieb die Anforderungen nicht mehr, und auch die Verbrennungsöfen aus den 1980er-Jahren waren am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Die Stiftung schrieb deshalb 2012 einen Projektwettbewerb mit Präqualifikation für einen Neubau aus, den das Büro Andy Senn Architektur gemeinsam mit Mettler Landschaftsarchitekten für sich entschied. Ihr Entwurf besticht zum einen durch die städtebauliche Setzung des Volumens, zum anderen durch die logische Anordnung der Funktionen.

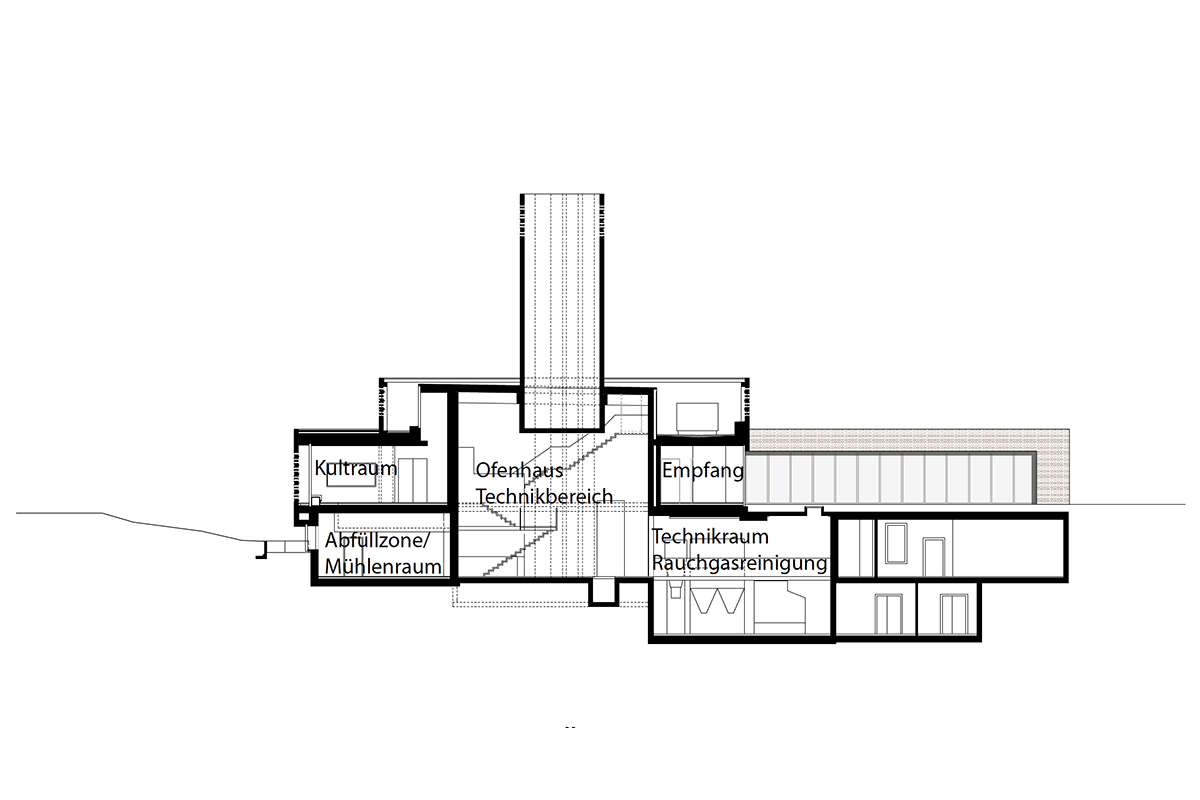

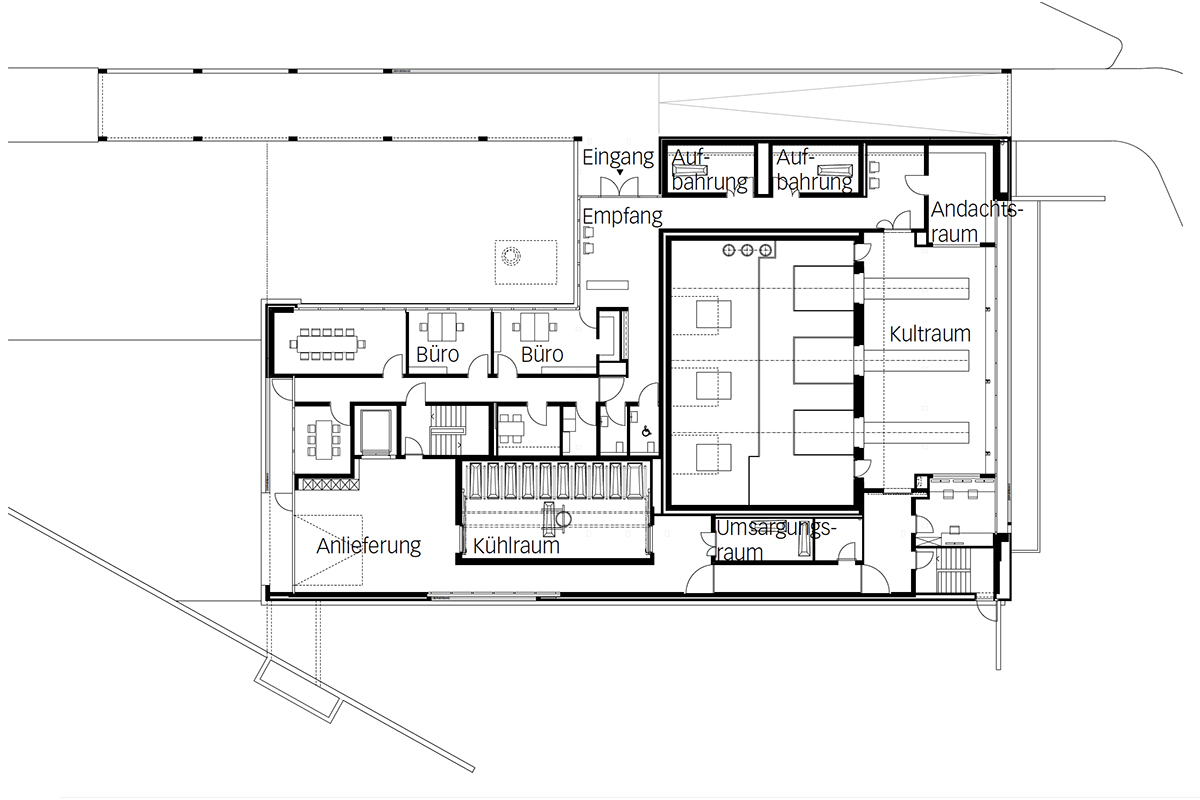

Der vierstöckige Neubau sitzt auf einem Grundstück, das an drei Seiten durch die zum Sittertobel abfallende Hätterenstrasse und damit durch steile Böschungen begrenzt wird. An der Ostseite liegt der Friedhof. Der Zugang kann von hier aus zu Fuss oder mit dem Auto via Hätterenstrasse erfolgen. Ein Kolonnadengang auf der Nordseite des Baus führt Besucherinnen und Besucher ins Innere und bildet gleichzeitig eine gedeckte Verbindung zum Friedhof. Die Zufahrt für die Bestattungsunternehmen befindet sich an der südwestlichen Gebäudeecke.

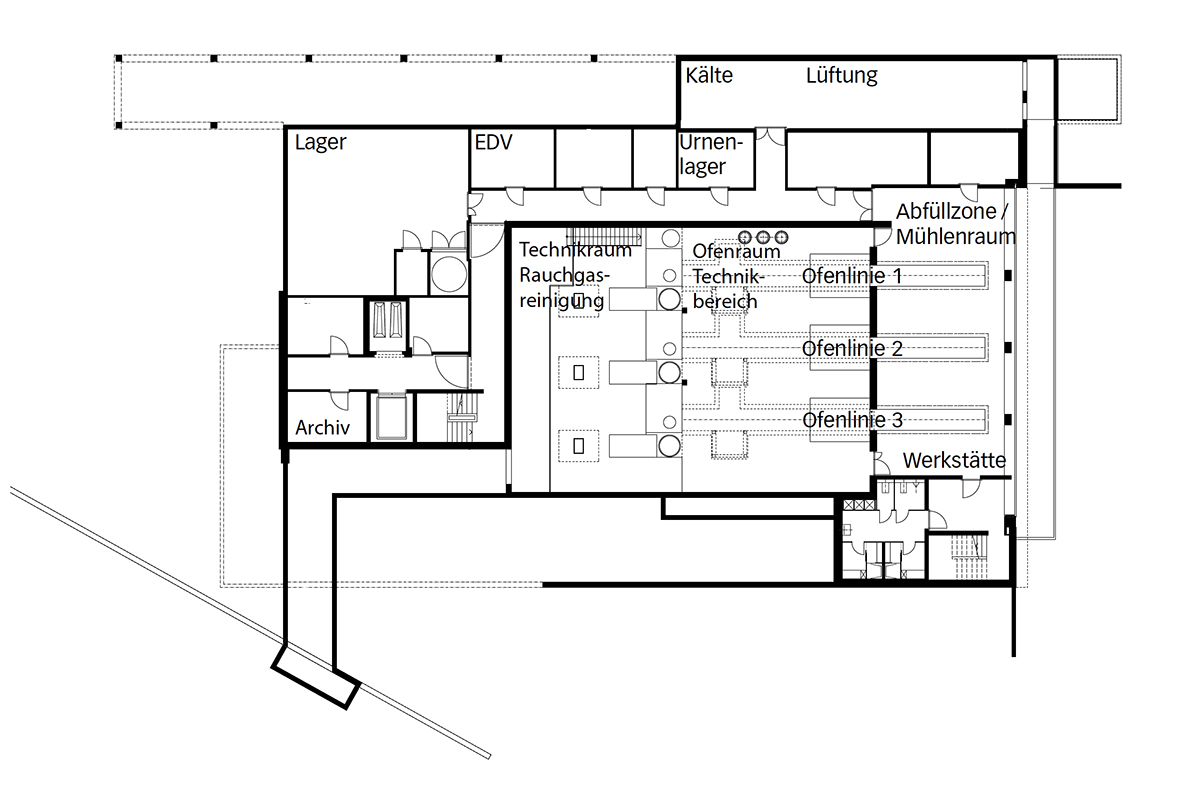

Die drei räumlich getrennten Bereiche – Administration und Abschied an der Nordseite sowie Technik/Dienstleistung im Süden – legen sich jeweils L-förmig um die drei Verbrennungsöfen im Zentrum des Baus, die inklusive der eindrücklichen technischen Anlagen in einem eigentlichen Haus-im-Haus untergebracht sind. Im «Kultraum» genannten Bereich vor den Öfen treffen die beiden letztgenannten Funktionen aufeinander; hier kann der Kremation in würdigem Rahmen beigewohnt werden. Diese beiden Zonen sind per Badge auch ausserhalb der Öffnungszeiten für die Angehörigen respektive die Bestatter zugänglich.

Spiel mit Licht und Schatten

Neben der gekonnten Grundrissdisposition, die die Funktionen logisch und einfühlsam miteinander verknüpft, besticht der Bau vor allem im Publikumsbereich durch den Einsatz der wenigen Materialien: weiss-beiger Terrazzo im Innern, Eichenholz bei Möbeln, Türen und Fensterrahmen, eigens gestaltete Leuchten sowie Messing für die Beschläge. Was aber vor allem ins Auge fällt, ist der rötlichbraune Klinker der Fassade. Die Entscheidung für die Materialisierung in «gebrannter Erde» stand schon beim Wettbewerbsprojekt fest und liegt angesichts der Bauaufgabe fast schon auf der Hand.

Konstruiert sind die Fassaden weitgehend zweischalig mit 18 cm Wärmedämmung aus Mineralwolle und einer 8 cm breiten Hinterlüftung. Sowohl für das tragende Hintermauerwerk als auch für das Sichtmauerwerk der Fassade kam ein dunkler Wasserstrichziegel (vgl. Glossar, Kasten unten) mit den Massen 24 × 11.5 × 7.1 cm zum Einsatz, ergänzt durch eine Vielzahl an Formsteinen. Gemauert wurden die ca. 178 000 Steine im flämischen Verband in einer Wechselsortierung, sodass teilweise auch die Fussseite des Steins sichtbar ist. Dadurch wirkt die Oberfläche lebendiger.

Eine Besonderheit des gewählten Steins ist seine Oberflächenbeschaffenheit: Obwohl die Wasseraufnahme unter 5 % liegt, ist die Oberfläche nicht glänzend wie bei herkömmlichen Klinkern, sondern matt. Wichtig war neben der Zusammensetzung auch die Herstellung. Das Werk im norddeutschen Uelsen befördert die Ziegel auf Textilbändern durch die Produktionsstrasse, sodass es auf den Steinen weniger Abdrücke gibt als bei den sonst üblichen Kettenbändern.

Im Kolonnadengang, vor dem Kultraum sowie an der Süd- und Westfassade sind die Wände teilweise als Lochmauerwerk ausgeführt. Hier fehlt jeweils der Binder im flämischen Verband. Dieser einfache Kniff filtert das Tageslicht im Innern, sorgt ganz selbstverständlich für Sichtschutz und lässt den Bau abends, bei künstlicher Beleuchtung, wie eine Laterne erstrahlen – ein hoffnungsvoller Lichtschein in der Trauer.

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft

Stiftung Krematorium St. Gallen, St. Gallen

Architektur

Andy Senn Architektur, St. Gallen

Bauleitung, Kostenplanung

Schertenleib Baumanagement Partner, St. Gallen

Tragkonstruktion

Gruner Wepf, Teufen

Elektroplanung

etb Elektroplanung, Amriswil

Bauphysik

Gerevini Ingenieurbüro, St. Gallen

Brandschutz

Amstein & Walthert, St. Gallen

Landschaftsarchitektur

Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau

Lichtplanung

Ch. Keller Design, St. Gallen

Maurerarbeiten (Klinker)

Rheder Klinker- und Fassadenbau, Rhede (D)

Herstellung Klinker

Deppe Backstein-Keramik, Uelsen-Lemke (D)

Spezialanlagen (Ofenanlagen)

H. R. Heinicke, Verden (D)

Ton, Steine, Scherben – ein Glossar

Ziegel oder der vor allem im süddeutschen und Schweizer Raum synonym verwendete Begriff Backstein bezeichnet einen offenporigen keramischen Werkstoff, der aus Tonmineralien oder tonhaltigem Lehm gebrannt wird (vom lateinischen «tegula» = Dachziegel, zu «tegere» = decken). Einfache Mauerziegel aus tonhaltigem Lehm werden bei 900 °C gebrannt und sind mechanisch nicht so stabil wie Klinker. Daher werden sie üblicherweise verputzt, um die Wetterfestigkeit zu verbessern.

Klinker sind Produkte aus «blauem» Ton, die reicher an Alumosilikaten sind. Sie werden bei rund 1200 °C und meist auch deutlich länger als Ziegel gebrannt. Durch die hohen Brenntemperaturen über lange Zeit beginnt die Oberfläche des Steins während des Brennprozesses zu versintern, es entsteht eine sehr harte, wasserundurchlässige Oberfläche. Deshalb nehmen Klinker weniger Wasser auf als Ziegel (max. zulässige Wasseraufnahme gemäss DIN 105-100 6 M.-%) und sind frost- und wetterbeständiger. Sie werden meist unverputzt oder als Pflasterklinker eingesetzt. Über die Farbe entscheidet in erster Linie die mineralische Zusammensetzung des Tons. Ein hoher Eisenanteil färbt rot, Kalk hingegen gelb.

Mit Schamotte werden umgangssprachlich künstlich hergestellte feuerfeste Bausteine bezeichnet. Der Fachbegriff bezieht sich ausschliesslich auf Steine mit einem Aluminiumoxidanteil von 10 bis 45 %. Schamotte wird in der Regel zur Herstellung von Öfen oder Kaminen verwendet. Eine weitere Anwendung ist die Feuerbestattung: Zur eindeutigen Kennzeichnung der Asche eines Verstorbenen legt man der Kremation Schamottesteine mit eingravierter Nummer bei.

Die Engobierung (von frz. «Engobe» = Beguss) ist ein industrielles Verfahren zur farblichen Gestaltung von keramischen Oberflächen. Dabei wird der gepresste, getrocknete Rohling vor dem Brennen mit mineralischen Tonschlämmen überzogen und anschliessend bei ca. 1055 °C gebrannt. Da die Engobe über eine ähnliche Kapillarstruktur wie der Ziegel verfügt, bleiben alle dessen Güteeigenschaften bestehen. Sie stellt aber keine zusätzliche Schutzschicht dar.

Beim traditionellen Handformverfahren werden die Tonballen von Hand in eine Form gepresst, als Trennmittel dient Sand. Beim Wasserstrichverfahren wird stattdessen Wasser verwendet, was eine partiell aufgeraute, aber im Vergleich zum Handformverfahren glattere Oberfläche ergibt.

Beim Strangpressverfahren wird der Ton unter Druck zu einem langen Strang gepresst, von dem die Rohbacksteine quasi abgeschnitten werden. So entstehen glattere, gleichförmigere Backsteine als bei den anderen Herstellungsarten.

(Tina Cieslik; Quellen: www.deppe-backstein.de; Wikipedia > Ziegel)