Stadtbaukunst heute?

Stadt als Raum denken

Theodor Fischer prägte als Architekt und Stadtplaner im ausgehenden 19. Jahrhundert das Stadtbild von München massgeblich – und zeigte damit, wie sich städtebauliche Theorien in die Praxis überführen lassen. Auch heute können wir von seiner Herangehensweise lernen.

Wenn heute der Begriff «Stadtbaukunst» im Raum steht, fällt praktizierenden Architekten und Stadtplanern meist relativ wenig dazu ein, was denn diese vergangene «Kunst» für das heutige Handeln und Entwerfen der Stadt noch beitragen könnte. «Stadtbaukunst» scheint aus der Zeit gefallen zu sein. Ihr haftet etwas leicht Skurriles an, wenn man sich erinnert, dass am Ende des 19. Jahrhunderts trefflich über «kurzweilige und langweilige Strassen» gestritten wurde. Sie scheint, wenn überhaupt, nur noch als historisches Phänomen der Stadtbaugeschichte interessant zu sein.

So steht dann «Stadtbaukunst» für einen «malerischen Städtebau», wie ihn der Wiener Camillo Sitte 1889 in seinem Buch «Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen» im Rückgriff auf die mittelalterlichen Stadtanlagen (vorzugsweise Italiens) postuliert hatte. Heute wird sie meist verstanden als eine versponnene Gegenposition zur Entwicklung einer technisch effizient organisierten und formal-geometrisch geordneten Stadt, wie sie Reinhard Baumeister und Joseph Stübben seinerzeit propagierten.

Wie sollte «Stadtbaukunst» für aktuelle Planungen etwas beitragen, da sie schon längst von der Moderne überholt wurde, die der «Stadtbaukunst» eine Sicht auf die Stadt unterstellte, die die «tatsächlichen» Bedingungen ausblendet und die Stadt lediglich als «Stadtbild» mit der romantischen Vorstellung von «krummen Strassen» künstlerisch betrachtet wissen möchte?

Was bleibt nach der polemischen Kritik und Ablehnung durch die Moderne im 20. Jahrhundert, wenn zum Beispiel Sigfried Giedion artikulierte, Sitte sei ein «Troubadour, der mit seinen mittelalterlichen Liedern das Getöse der modernen Industrie übertönen wollte …», oder wenn Le Corbusier die krumme Strasse als «Weg des Esels» denunzierte? Dabei gingen leider auch interessante, undogmatische und pragmatische Überlegungen zur Stadt, ihrer Elemente und deren Protagonisten für heute fast verloren.

Es scheint an der Zeit, unter der Oberfläche dieses seltsamen Begriffs zu schürfen und festzustellen, was für uns Architekten, Ingenieure und Planende und unser «Handwerk» zur Stadtentwicklung abhanden gekommen ist. Wo sind die Inhalte verschüttet, die dem planerischen Repertoire wieder erschlossen und verfügbar gemacht werden sollten?

Denn Stadtbaukunst ist mehr als ein Camillo Sitte und «malerische Strassen». Auch heute, als räumliche Haltung gegenüber einer ingeniösen und politischen Stadtplanung, könnte sie mehr Anwendung finden, als gemeinhin erinnert wird. Auch wäre es angebracht, dass «Stadtbaukunst» und ihre Vertreter und Ergebnisse nicht nur als architekturhistorisches Thema (um das sich vorzugsweise Geisteswissenschaftler kümmern) gesehen werden, sondern als höchst fruchtbares Feld, auch für die zeitgenössische Stadtentwicklung. Wir sollten dieses Terrain zurückgewinnen.

Stadtbaukunst praktisch?

Wenn man die Brille des Historikers ablegt und sich aus freien Stücken mit Stadtbaukunst intensiver und nicht nur aus Sekundärliteratur beschäftigt, so fällt auf, dass etwas ausserhalb des allgemein bekannten theoretischen Fokus der «Stadtbaukunst» die Architektenpersönlichkeit Theodor Fischers steht. Dessen Bauten und vor allem seine städtebaulichen Planungen lohnen den Besuch in München, da sie in situ eine (vom Plan beziehungsweise Foto fast nicht vorstellbare) stadträumliche Qualität entfalten.

In ihrer Unaufdringlichkeit, ihrer zeitlosen Eleganz der städtebaulichen Einheit und trotz ihrer «Selbstverständlichkeit» sind die Strassenzüge und Plätze komplexe räumliche Situationen, die auch heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, begeistern und als sichtbare und erfolgreiche Ergebnisse einer richtig verstandenen «Stadtbaukunst» einzuordnen sind.

Theodor Fischer kann daher, auch wenn er heute immer noch etwas in Vergessenheit geraten ist, wohl als der interessanteste und präziseste Vertreter einer frühen, anwendungsbezogenen Stadtbaukunst gelten. Ein Architekt und Stadtentwerfer, der als Kind seiner Zeit (geprägt von den Thesen Camillo Sittes und Karl Henricis) als Pragmatiker, Denker und Lehrer die komplette Stadtentwicklung Münchens bis zur Millionenstadt im gesamten Massstab räumlich vorbestimmt und geprägt hat.

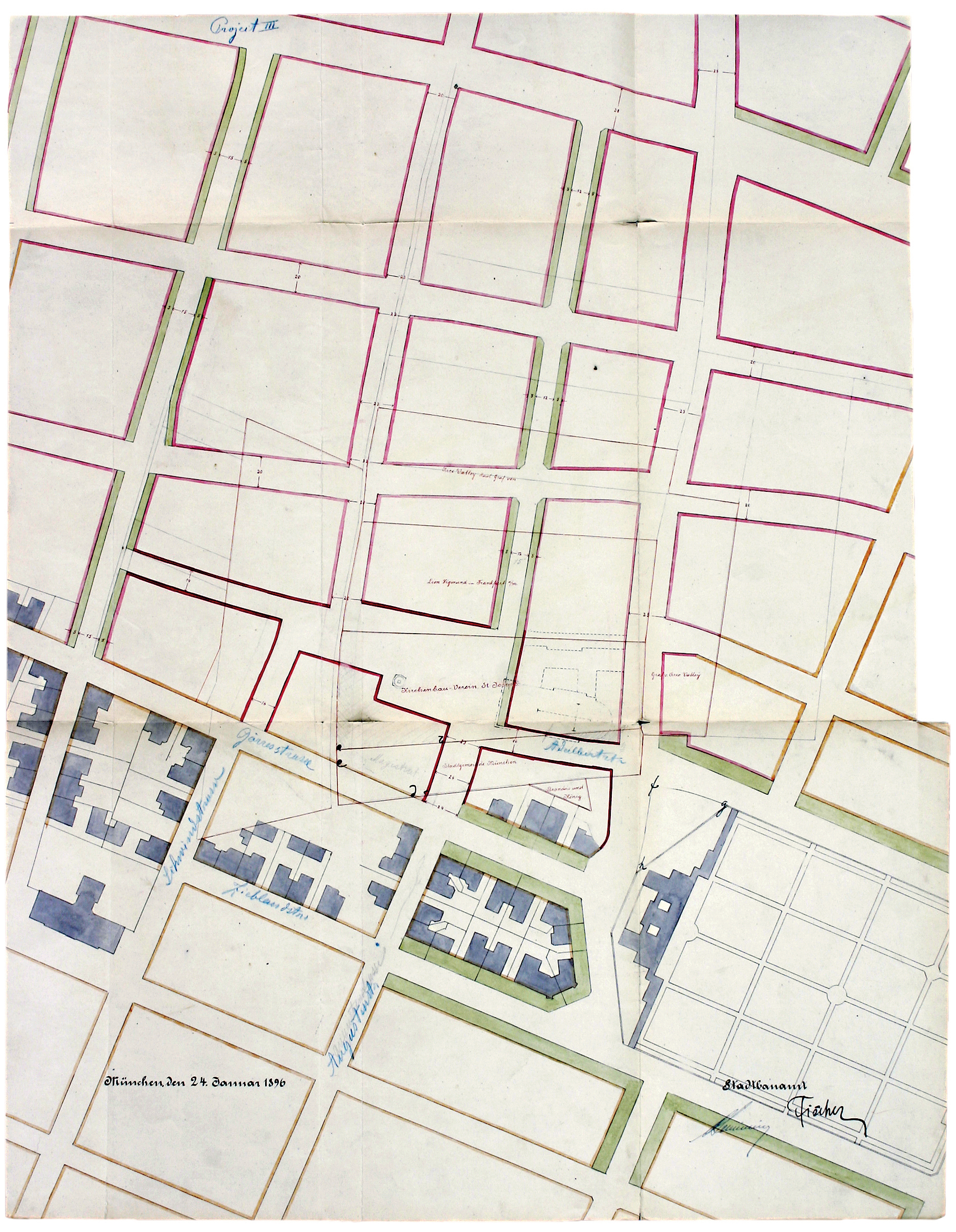

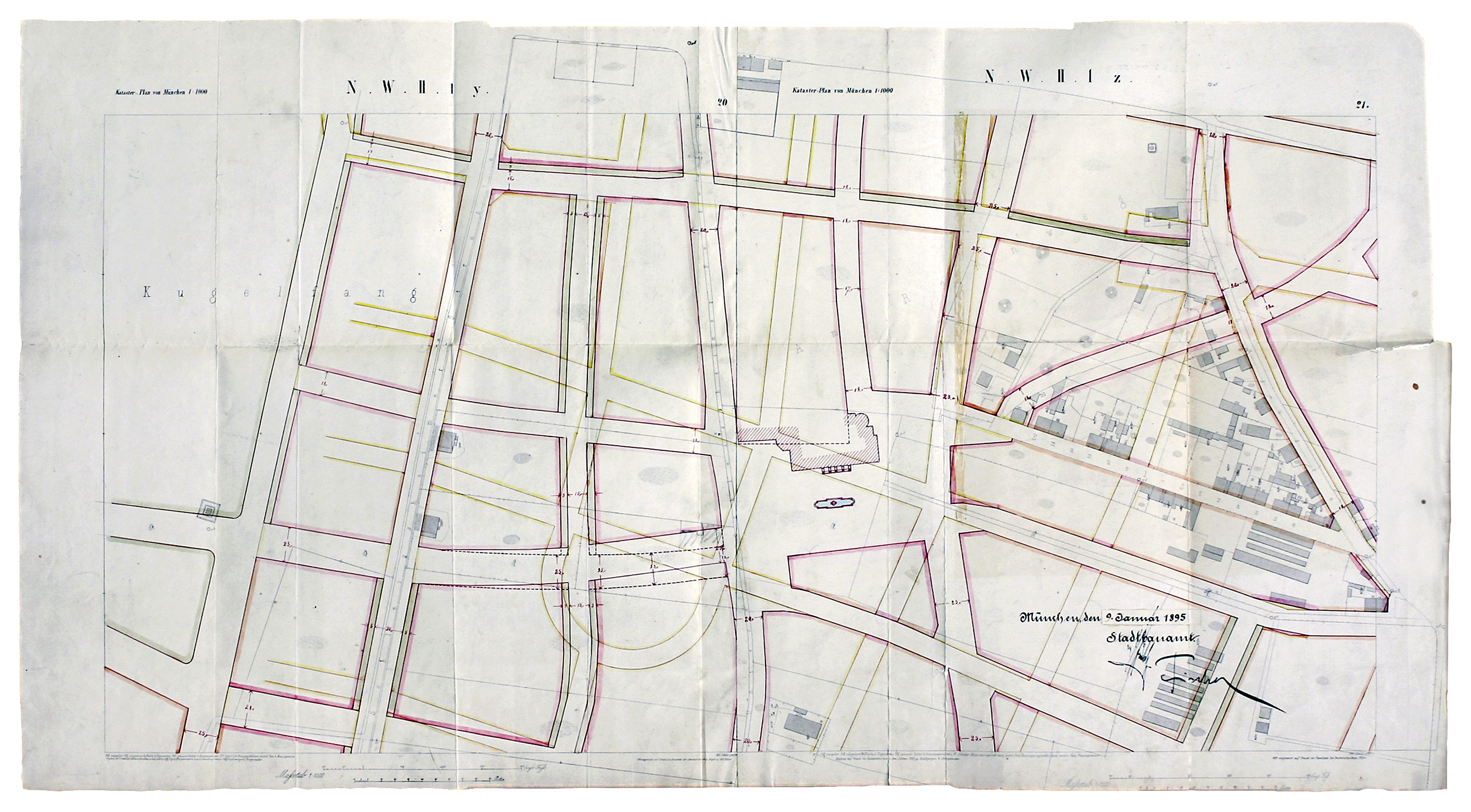

Als Leiter des ab 1893 neu eingerichteten «Stadterweiterungsbureaus» definierte er die massgeblichen Linien und Räume der Stadt München, den Zielen der Ergebnisse des grossen Stadterweiterungswettbewerbs folgend, die bis heute die lebenswerte und manchmal sogar städtische Atmosphäre Münchens bestimmen. Kern seiner Planungsidee ist dabei die Annahme, dass Stadtplanung und -entwicklung kein zweidimensionales, grafisches oder geometrisches Zeichnen auf dem Plan sind, sondern die planerische, grundsätzliche und undogmatische Entwicklung von städtischen Raumvorstellungen.

Diese schaffen die massstäblichen und lebenswerten Orte für die Bewohner, einer einheitlichen Formidee anhängend – wenn also eine Raumvorstellung als grosser, langer Atem vor der Gestaltung der einzelnen Solitäre und Situationen steht. Dies wird besonders relevant, wenn in der Stadtplanung konkret die Frage nach der Qualität des öffentlichen Raums, nach Einheit und nach möglicher Über- und Unterordnung der Stadtbausteine gestellt wird.

Die Handlungsweise Fischers ist auch deshalb (zumindest für München) so relevant, weil sich aktuell Parallelen in der Stadtentwicklung zeigen lassen, die im Kern mit der damaligen Situation Münchens vergleichbar sind: die Probleme eines starken Stadtwachstums durch Zuzug und Bevölkerungswachstum, die Wohnungsfrage (zumindest für Normalverdiener) und die realen Planungszwänge durch überwiegendes Privateigentum an Haus und Grund und die daraus resultierenden Partikularinteressen.

Sechs Vorträge über Stadtbaukunst

«Harter Realismus, Hingabe an das Seiende und Dienst am Wirklichen ist die Aufgabe des Städtebaus.» Mit diesem Satz fasste Theodor Fischer (1926 im «Colleg für Städtebau») seine Haltung zusammen, die sein Handeln bei der Stadterweiterung Münchens und dann in der Ausbildung seiner Studenten als erster Professor für Städtebau an der Technischen Hochschule in München geprägt hatte. Sein undogmatisches und im besten Sinn pragmatisches Verständnis von europäischer Stadt und Städtebau, seine Begeisterung für die Geschichte der Stadt und seine Verweigerung gegenüber formalen Dogmen und simplen Lehrsätzen formuliert er dann 1921 in der übersichtlichen Publikation «Sechs Vorträge über Stadtbaukunst» in direkter und unverblümter Sprache.

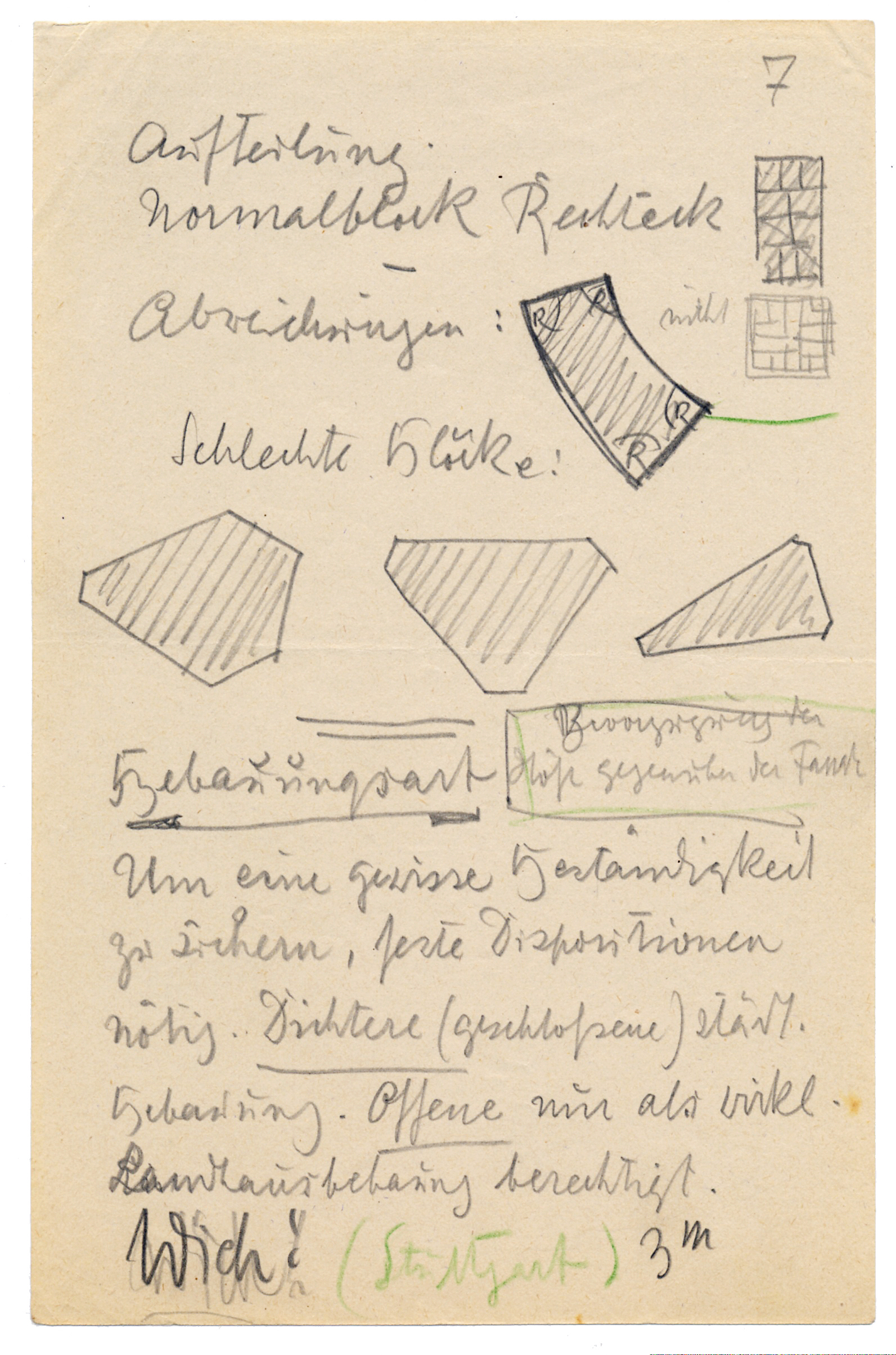

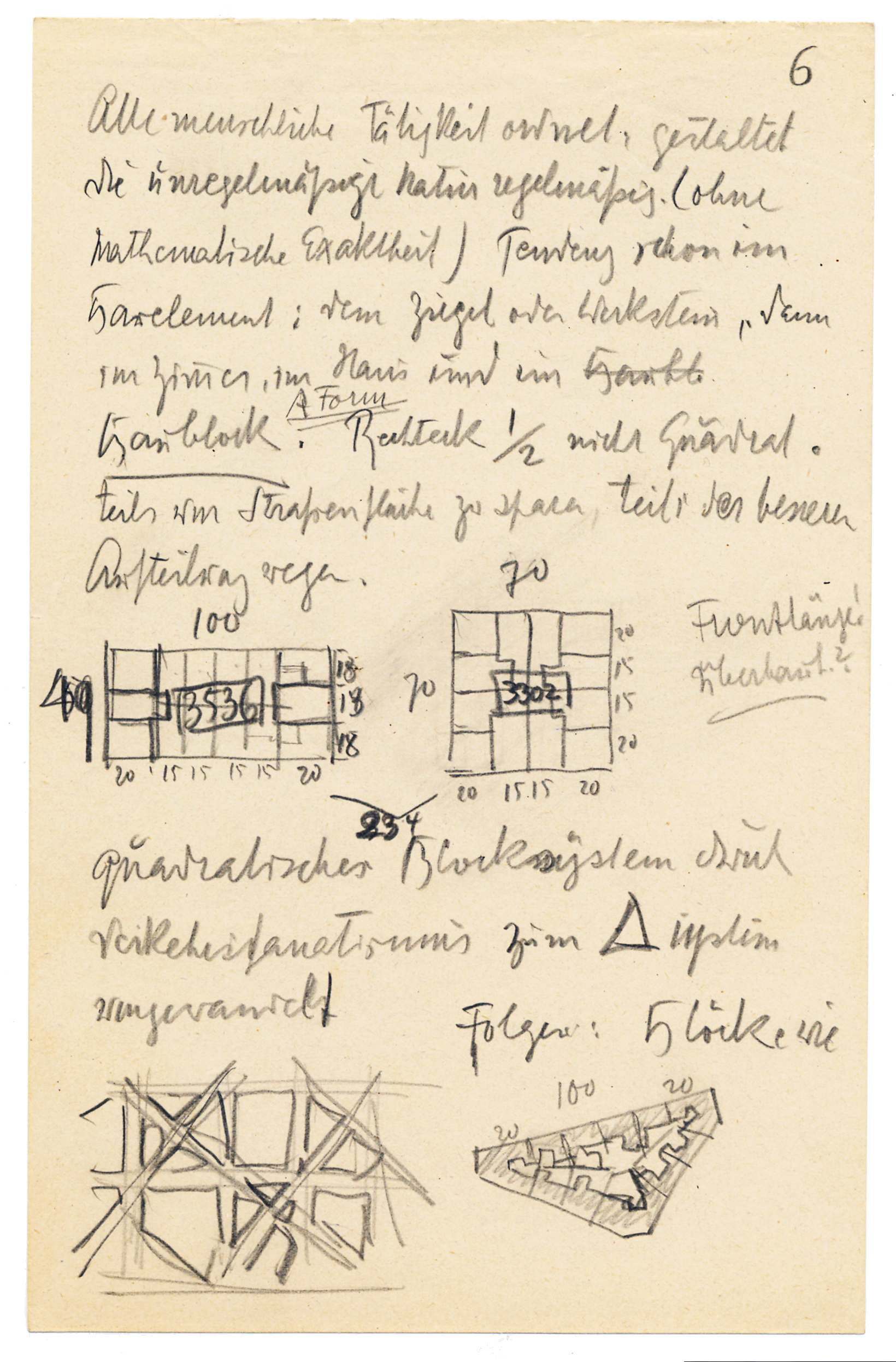

Diese «sechs Vorträge über Stadtbaukunst» sind die ausformulierte Zusammenfassung, das «Skript» seiner Vorlesungsreihe, die er als Professor für seine Studenten gehalten hatte. Die Vorlesungen wurden von Lichtbildern und Tafelzeichnungen begleitet, für die sich Theodor Fischer handschriftliche Notizen und Skizzen gemacht hatte, die er von Jahr zu Jahr immer wieder neu festhielt. Viele dieser Skizzen sind in der Sammlung des Architekturmuseums der Technischen Universität München erhalten. Sie geben einen Einblick in die Stichwortstruktur und sind Dokumente einer vergangenen Lehrkultur (Abb. 2 iund 3, oben).

Er beleuchtet in seinen Vorträgen die Kernfragen und typischen Problemstellungen des Wohnens, des Verkehrs und des Verhältnisses von Stadt und Natur. Bei deren Lösung im Planungsprozess ist für ihn der «Stadtentwerfer» nicht Ausführungsgehilfe von Politikern, Ökonomen und Ingenieuren, sondern die zentrale Figur. Dabei schmälert er nicht die notwendigen Leistungen der anderen und lehnt es ab, über ihren Sachverstand aus rein formal-ästhetischen Gründen hinwegzugehen, ohne jedoch den Kunstanspruch bei der Planung und Realisierung von Stadt aufzugeben.

Theodor Fischer hat dabei keine Berührungsängste vor dem direkten Kontakt von Theorie und Praxis und den alltäglichen Fragen der städtebaulichen Normalität. Für seine Lösungsansätze und deren Erläuterung spielt es keine Rolle, ob ein Beispiel als theoretische Ikone aus der Stadtgeschichte von Priene oder der gebauten Realität der schwäbischen Kleinstadt Reutlingen stammt.

Und so beginnt Theodor Fischer seine Vorträge mit einer These:

«Über Stadtbaukunst reden heisst für mich nicht etwa, ästhetische Gesetze des Städtebaus aufstellen. Nichts liegt mir ferner, als in den Ton derer einzustimmen, die da zu sagen pflegen: Die Kunst soll, die Kunst muss. Die Kunst soll und muss nichts, ausser was sie aus sich heraus tut und tun muss, was sie im Zwang der Entwicklung schafft, unabhängig vom Willen des einzelnen, ja auch vom Willen vieler. Ob diese Entwicklung freilich Gesetzen folgt, dem nachzuspüren, verlohnt sich; und erkennen wir solche, so wird auch der Ausführende sich ihrer vernünftigerweise erinnern, wenn er nicht Gefahr laufen will, grosse Umwege zu machen oder sich in Sackgassen zu verlieren …».

Ohne Umwege und Sackgassen: Was ist die Stadt?

Vertiefen wir diese Aspekte exemplarisch an zwei konkreten und heute zumindest räumlich noch existierenden Situationen in München (Abb. unten). Was wir erkennen, ist die im Wesentlichen geschlossene Bebauung, die Blockstruktur. Es zeigt sich die Geschlossenheit der räumlichen Wirkung, bei der sich der Blick nicht in der Weite verliert, durch leicht geschwungene Strassen und meist stark gekrümmte Einführungen der Zufahrten zu den Plätzen.

Die gekurvte Reihe der Häuser ermöglicht die Sichtbarkeit der einzelnen Fassaden, die ein abwechslungsreiches und gleichzeitig geschlossenes Bild für den Fussgänger und «Flaneur» bilden. Nicht «die Achse» schafft Monumentalität, sondern es entsteht Massstab durch Grössenvergleich. Die Häuser und Freiräume werden komplex in Beziehung gesetzt, in der Summe von Fassaden entsteht ein stadträumliches Ensemble – und, wenn man so möchte, im Ergebnis sogar ein «malerisches» Stadtbild.

Hier wird Stadt nach der Formidee, als komplexe Ordnung der einzelnen Elemente sichtbar. Denn für Theodor Fischer ist die Stadt «eine Anhäufung von menschlichen Wohnungen und Einrichtungen mit der Wirkung einer Einheit». In der Konsequenz begreift er daher die Stadtbaukunst als «Ortsbau», da «Ort» entsteht, wenn bei Gruppen von Häusern, durch Überordnung und Unterordnung der Elemente, durch Ähnlichkeit oder Kontrast der Massen, Einheit erzielt wird.

Dies bedeutet auch, dass städtischer Raum als Kontinuum verstanden wird, bei der unterschiedliche Situationen und Quartiere, die aneinandergrenzen, keine Aneinanderreihung solitärer Elemente sind, sondern fugenlos ineinander übergehen und sich dabei wandeln können. So ist auch auf dem Plan und in der Realität der Übergang der streng orthogonal gerasterten (damals bereits bestehenden) Ludwigsvorstadt zum weiterführenden «stadtbaukünstlerischen» Städtebau Fischers unmerklich.

Die Strassen werden weitergeführt, verändern sich fliessend und vermeiden subtil den abrupten Wechsel zwischen den städtebaulichen Paradigmen des «geometrischen» und des «räumlichen» Städtebaus im Strassenraum – die Gesamtstadt als Einheit des Verschiedenen.

Der Normalblock – Strasse und Verkehr

Bei der Ordnung und Gliederung der öffentlichen Räume stehen also weniger die «grosse Achse» oder der «geometrische Stadtgrundriss» im Mittelpunkt, sondern eine grundlegende Ordnung, denn «alle menschliche Tätigkeit ordnet, gestaltet die unregelmässige Natur regelmässig (ohne mathematische Exaktheit)». Diese Tendenz sieht Fischer auch im grundlegenden Element der Stadt, dem Baublock. In seiner elementaren rechteckigen Grundform ist er selbstähnlich «dem Ziegel …, dem Zimmer und dem einzelnen Haus», das ihn bildet.

Somit ist die Grundform des städtischen Baublocks ein Rechteck (idealerweise im Verhältnis 1: 2, ca. 50 × 100 m, basierend auf den passenden Parzellengrössen der Wohnhäuser), das er aus ganz pragmatischen Gründen (um Strassenfläche zu sparen und um eine bessere Aufteilung mit mehr Parzellen pro Block zu bekommen) dem Quadrat vorzieht. Dies ist für ihn der «Normalblock», den er als Abweichung, als Block mit bogenförmigen Kanten in den fliessenden Linien der Strassenzüge verwendet.

Wichtig sind ihm dabei das Halten der Ecken im rechten Winkel und das Verziehen der Krümmung innerhalb der Längsseiten des Blocks. So bleiben die Strassenkreuzungen und Platzeinmündungen verkehrsgerecht und vermeiden die Spitzwinkligkeit der Blockecken, die neben der verkehrlichen Unübersichtlichkeit auch den im Grundriss der Wohnungen kaum lösbaren Eckgrundriss und den Eckeingang bedingen würden.

Dieser (verzogene) Normalblock bildet das Grundmodul, aus dem sich die Stadt entlang von räumlichen Kanten/Strassen additiv fügen lässt. Er ist nicht mehr das Resultat eines divisiven Teilens der Stadtfläche im geometrisch-grafischen Städtebau seiner Zeitgenossen (Baumeister, Stübben), bei der die Diagonale, als betonte Verkehrsachse, in ein quadratisches Blocksystem geschnitten wird und so die Blockflächen zu Restflächen der Teilung im «Dreieck-System» macht, was für Fischer zum «schlechten Block» führt.

Zur Ehrenrettung von Stübben und Baumeister sollte jedoch hinzugefügt werden, dass das Einführen der Diagonalen im Quadratraster aus Verkehrsgründen durchaus sinnvoll sein kann. Es schafft eine Hierarchisierung der Wegebeziehung, da beim reinen Quadratraster die Verbindung zwischen zwei Orten auf verschiedensten Wegen gleich lang bleibt.

Erst durch die Diagonale wird eine Abkürzung möglich, die dann den Verkehr an sich zieht und über die Kreuzung der Diagonalen zum Sternplatz führt, auf dem der Verkehr verteilt werden kann. Jedoch kann auch durch die Methode des «verzogenen» Blocks eine Bogenform generiert und damit Verkehrsströme gelenkt werden. Durch die undogmatische Handlungsweise Fischers, frei von der Rigidität der Symmetrien und zwanghaften Rechteckformen, entsteht ein zwangloser, entspannter Städtebau von grosser Permanenz, der von strassenseitigen Baulinien definiert wird.

Baulinie und Raum/Parzellierung

Aber was unterscheidet denn die geschwungene Strassenführung Fischers von den angeblich rein künstlerischen Überlegungen Sittes zum «malerischen» Städtebau? Es ist die Beziehung der Strassenlinie zur vorgefundenen topografischen Situation und Parzellierung. Fischer fordert, den «alten Strassen nach[zu]gehen und alte Beziehungen [zu] respektieren».

Das bedeutet, nach Möglichkeit die vorhandenen Feldwege und Strassen aufzunehmen, auszubauen und in das neue Strassensystem einzubinden. Dies hat wesentliche Vorteile: So bilden vorgefundene Wegebeziehungen (da sie z. B. als Feldwege praktisch und nicht geometrisch angelegt wurden) die bestehende Topografie ab (die Wege orientieren sich am Verlauf der Höhenlinien) und schaffen so eine selbstverständliche Einbettung der neuen Stadt in das Gelände.

Ausserdem wechselt, in einem praktisch vollständig und meist kleinteilig parzellierten Land, am Weg die Parzelle, sodass bei einer Verbreiterung der Wege zu Strassen die einzelne Parzelle nicht zerschnitten, sondern nur vom Rand her belastet wird (Strassenmitte = alte Grundstücksgrenze) und dadurch in der Nutzung weniger gestört wird. Dies bedeutet auch, dass durch die Neuanlage nicht ein einzelner Eigentümer, sondern jeweils die Nachbarn gleichmässig an den Rändern der Grundstücke belastet werden, was eine wesentlich höhere Akzeptanz des Eingriffs in das Grundstückseigentum erwarten lässt – ein praktischer Kompromiss auf Grundlage bestehender Verhältnisse.

Dieses Vorgehen stellte für München am Ende des 19. Jahrhunderts eine neuartige, ganzheitliche Konzeption dar (in Verbindung mir einem ausgeklügelten Vertragswesen der städtischen Juristen), die eine grossmassstäbliche Durchsetzung der Stadterweiterung erst ermöglichte. Sie stellte einen wesentlichen Aspekt und eine konstruktive Möglichkeit in der Auseinandersetzung mit privaten Grundstücksbesitzern und Terraingesellschaften dar, da der Stadt selbst kaum Eigentum über die Grundstücke (allenfalls Sperrgrundstücke) und keine praktikablen Möglichkeiten zur zwangsweisen Zusammenlegung und Enteignung von Grundstücken zur Verfügung standen.

Die Zusammenarbeit von Architekt und Verwaltungsjuristen stellte eine Kompensation der beschränkten Mittel zum Eingriff in das Privateigentum der Grundstücksbesitzer dar, bei der praxisorientierte Kompromisse zur «Stadtbaukunst» führten. Diese ästhetisch und räumlich motivierte Vorgehensweise, befreit vom Zwang des Schemas, erleichterte die praktikable Umsetzung im Alltag, auch im Sinn eines «harten Realismus» und einer Auseinandersetzung mit dem «Wirklichen», und spiegelte im Ergebnis mit «krummen und geraden» Strassen sowohl die Eigentumsverhältnisse als auch die Ästhetik Sittes.

Räumliche Zonierung/Staffelbauordnung

Für die räumliche, dreidimensionale Ausformulierung des Stadtraums ist jedoch über die Baulinienfestlegung hinaus noch ein weiteres Werkzeug notwendig. Erst durch die «Staffelbauordnung» mit zugehörigem «Staffelbauplan» vollendete Fischer (1904) die funktionale, räumliche und ästhetische Festlegung des Stadtkörpers. Mit neun (später zehn) festgelegten Bebauungstypologien in geschlossener bzw. offener Bebauung wurden die Dichte und Höhe für die einzelnen Strassenzüge im Staffelbauplan parzellenübergreifend definiert.

Dieses sehr einfache Werkzeug, gepaart mit seiner präzisen räumlichen Vorstellung, formulierte einen Gesamtstadtkörper, der sich über die prinzipielle Auseinandersetzung mit dem öffentlichen bzw. dem Strassenraum definierte. Es wurde strassenseitig die Staffel festgelegt, und so konnten nicht nur blockweise, sondern strassenweise die räumlichen Festlegungen entlang der Baulinien getroffen werden. Dies bot die Möglichkeit, z. B. auch hohe, dichte Strassen an den Stadtrand zu führen (Radialstrassen), von denen niedrigere Strassen (Wohnstrassen) abzweigen.

So gliederte sich das Bauliniennetz in Strassen für den Verkehr und Strassen für das Wohnen. Diese Dichtefestlegung war grundsätzlich unabhängig von der Entfernung vom Zentrum. So konnten auch vom Zentrum entfernt dezentrale Plätze mit höherer Umgebungsbebauung angelegt und besondere Orte und Plätze mit entsprechend passender Rahmung der Bebauung einfach definiert werden.

Im Ergebnis spiegelt nun der öffentliche Raum einerseits die zugrunde liegende Parzellierung und Topografie wider, andererseits ist es eine Konzeption des Stadtraums, bei der «Mannigfaltigkeit» und dennoch Einheit durch Unter- und Überordnung («nur einer soll herrschen, nichts ist’s mit der Vielherrschaft») erzeugt wird – Stadt als Formidee mit dem Ziel der Geschlossenheit des ästhetischen Eindrucks.

Es entstand also aus den Überlegungen der «Stadtbaukunst» ein auch nach heutiger Sicht «hochmoderner» Städtebau mit konsequenter Trennung von Verkehrs- und Wohnstrassen, einer hochdifferenzierten Zonung und Modellierung des Stadtkörpers mit einer geschlossenen Raumästhetik, die immer noch wirksam ist und die Verfügungsgewalt der privaten Eigentümer begrenzt, da die damaligen Überlegungen bis heute räumlich prägend für die gesamten Stadtquartiere und damit für die Einfügung von Neubauten sind.

Permanenz

«Der Wandel im Wesen der Stadt und der Wandel in der Form, sollte man meinen, ist eins; denn wie anders als durch die Erscheinung drückt sich der Wandel des Wesens aus? Wir sehen aber, dass manchmal die alte Hülle, da sie schwerer ist als geistige Dinge, lange noch aushält, wenn schon der Gehalt ein anderer geworden ist.» So formulierte Theodor Fischer (1927 in «Die Stadt»). Und in dieser alten räumlichen Hülle steht München immer noch.

Trotz der massiven Kriegszerstörungen und dem darauf folgenden Wiederaufbau mit «modernen» Gebäuden, der jedoch im Wesentlichen den Baulinien und der Staffelbauordnung (im Gebrauch bis 1979) folgte, erkennt man, dass sich durch Fischers «Stadtbaukunst», die sich selbstbewusst der Realität stellt, eine stadträumliche Qualität und Permanenz entwickelt, wenn Baulinie und resultierender Raum weiter existieren, unabhängig von den einzelnen Gebäuden. Da spielt es für die Einheit der Stadt auch keine wesentliche Rolle, dass zumeist mediokre Einzelarchitekturen die Stadtmasse bilden.

Es bleibt noch die Frage nach dem Künstlerischen in der «Formidee», für die «Anhäufung von menschlichen Wohnungen und Einrichtungen mit der Wirkung einer Einheit». Und als knappe Antwort die These Theodor Fischers: «Das Künstlerische kann nicht gewollt werden. Es kommt als Gnade, oder es bleibt aus.»