«Wir sind an einem Punkt, an dem es neue Lösungen braucht»

Im Kanton Zug sollen private Grundeigentümer neue Wohnungen bauen, Tausende von neuen Wohnungen, aber ohne weitere Einzonungen. Ist das mit heutigen Bauregelungen möglich? Eine Studie im Auftrag der Baudirektion wagt ein radikales Gedankenexperiment. Architekt Peter Märkli, Co-Autor der Studie, beantwortet unsere Fragen.

Die am 3. Oktober 2024 veröffentlichte «Wohnpolitische Strategie 2030» des Kantons Zug nennt drei Ziele: mehr Wohnungen, mehr preisgünstige Wohnungen und mehr Wohnungen für die ansässige Bevölkerung. Um diese Ziele zu erreichen, definiert die Strategie eine Reihe von Massnahmen, die sich «in einem breiten Feld von konkreten, ausformulierten Massnahmen bis hin zu vagen wohnpolitischen Ideen [bewegen], die weitergesponnen und vertieft werden müssen».

Zu letzteren Ideen gehört die Schaffung von speziellen Bauzonen, um «unkonventionelle Modelle zur Steigerung der privaten Wohnproduktion» zu prüfen. Wie eine solche spezielle Bauzone in der Praxis funktionieren könnte, konkretisiert eine vom Amt für Raum und Verkehr der Baudirektion Zug in Auftrag gegebene Studie.

Wachstum + Rendite – Land = Höhe

Die Studie «Standortfaktor Wohnen Zug – ein planungsrechtliches und immobilienökonomisches Gedankenexperiment» fokussiert auf ein Versuchsgebiet in der Baarer Ebene, wo sich die räumliche Grenze zwischen den Städten Baar und Zug verwischt und ein heterogener Urban Sprawl in landwirtschaftliche Gebiete übergeht.

Das Ziel des Experiments ist ambitioniert: In 10 bis 20 Jahren sollen hier 1500 neue Wohneinheiten entstehen, und zwar ausschliesslich als Verdichtung auf bereits bebautem Gebiet. Die Kulturlandschaft darf nicht angetastet werden. Klar ist, dass eine so intensive Innenentwicklung unter regulären Rahmenbedingungen an diesem Ort nicht stattfinden kann.

Mehr zum Thema in TEC21 26/2024 «Mehr Wohnungen – nur wie?»

Die Ausnützungsreserven der meisten Grundstücke erlauben gemäss heutigen Bauregelungen nur kleinere Erweiterungs- oder Ersatzneubauten; in den meisten Fällen wären diese weder ökonomisch rentabel noch würden sie die geforderte Anzahl neuer Wohnungen ermöglichen. Zudem drohen Verzögerungen durch Einsprachen.

Deshalb entwarfen die Autorinnen und Autoren der Studie ein Gedankenexperiment, das das Verhältnis zwischen öffentlichen Interessen (haushälterischer Umgang mit dem Boden, Wohnbautätigkeit) und privaten Interessen (ökonomisches Potenzial, Mitsprache) neu austariert. Dazu werden in der «weissen Zone» praktisch alle geltenden Bauregelungen aufgehoben; Zonenpläne, Ausnützungsziffern und dergleichen entfallen.

Gültig bleiben nur die Regeln der Baukunst, das SIA-Normenwesen und Vorgaben zur Nachhaltigkeit. Stattdessen gibt es vorübergehend neue Regeln, die alle Grundeigentümer in Anspruch nehmen können, bis die vorab festgelegte Zahl von Wohneinheiten realisiert ist. Danach erlöschen diese Regeln, und die frühere Grundordnung tritt wieder in Kraft. Grob zusammengefasst lauten die temporären Regeln wie folgt:

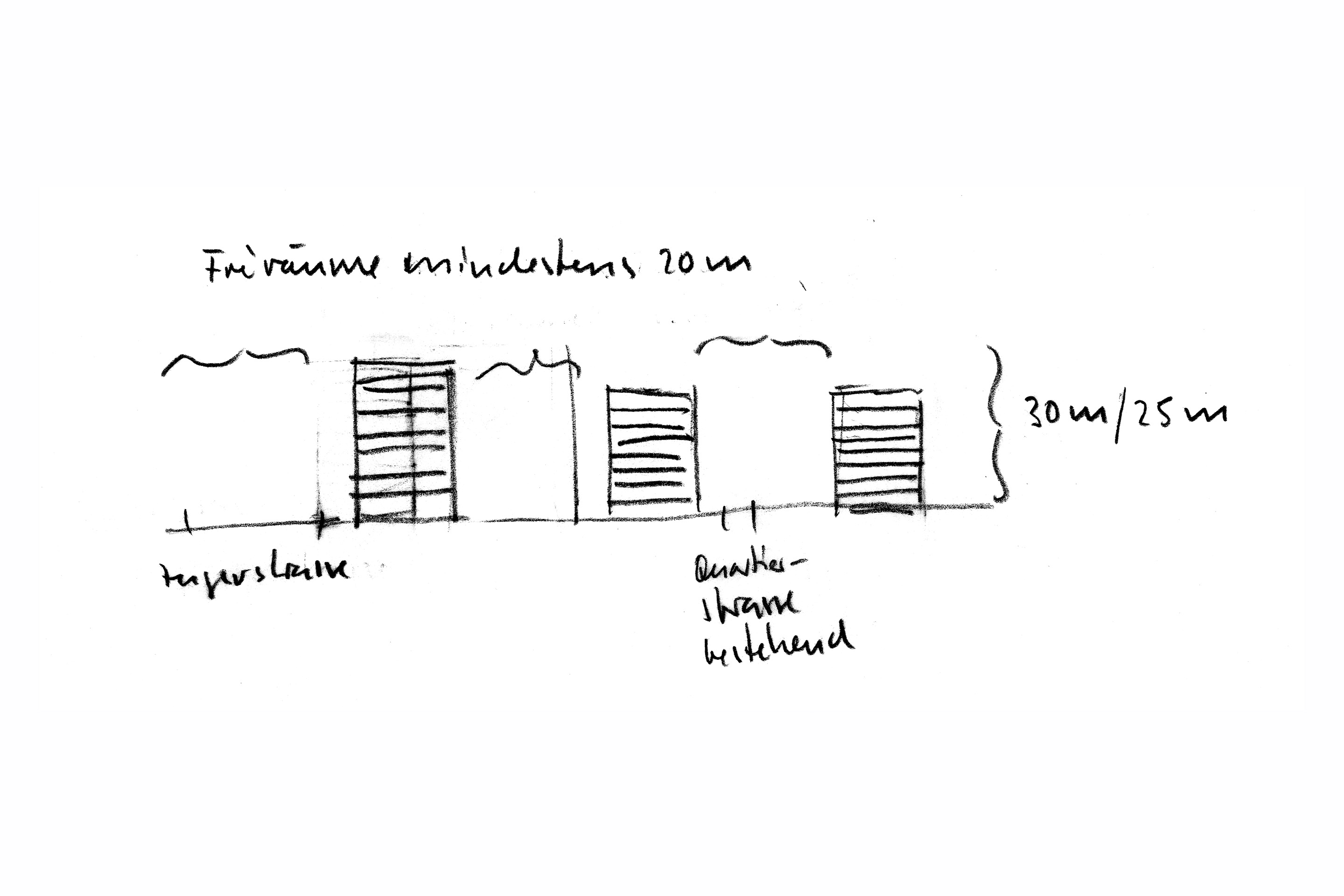

- Grundlage für alle Projekte ist ein «Ingenieurplan» von Gemeinde und Kanton. Er dient als städtebauliches, qualitätssicherndes Instrument und als Schutz der angrenzenden Kulturlandschaften. Er legt Freiflächen, Freiraumanlagen, Infrastruktur und Bereiche mit begrenzter Höhe fest; Anpassungen als Reaktion auf geplante Projekte sind möglich.

- Für Zeilenbauten gilt grundsätzlich eine Höhe von 30 m entlang grosser Strassenzüge, sonst 25 m. Hochhäuser dürfen maximal 100 m hoch sein. Mit Ausnahme der Abstände zur Strasse gibt es keine Abstandsbeschränkungen, es kann grundsätzlich auf die Grenzen beziehungsweise an die Brandmauern gebaut werden.

- Die Initiative für Projekte liegt bei den privaten Eigentümern, die sich als Nachbarschaften organisieren. Sie einigen sich über die Verträglichkeit der Projekte sowie allfällige Beteiligungen, Abgeltungen und Entschädigungen und schliessen eine privatrechtliche Planungsvereinbarung ab.

- Die Hälfte der neuen Wohnungen ist auf Basis einer transparenten Kostenmiete zu vermieten und prioritär an Personen, die eine längere Aufenthaltsdauer im Kanton nachweisen.

Mit dieser Anordnung greift das Experiment bekannte Prinzipien der kantonalen Wohnpolitik auf, die hauptsächlich Gemeinden und private Bauträger zum Handeln animiert, und wendet sie direkt auf die Ziele der Wohnpolitischen Strategie 2030 an.

Insofern nehmen die Autorinnen und Autoren lediglich beim Wort, was Stimmvolk, Politik und Verwaltung formuliert haben. Doch die Konsequenz, mit der sie die Folgen dieser Vorgaben weiterdenken, hat eine für Schweizer Verhältnisse ungewohnte Radikalität. Ein Blick auf die Variantenstudien im Anhang zum «Gedankenexperiment» zeigt, welche gewaltigen Massstabssprünge beim Bauen notwendig wären, um Bevölkerungswachstum und nachhaltige Innenentwicklung – zwei demokratisch legitimierte, oft wiederholte politische Ziele – tatsächlich in Einklang zu bringen.

Das Ergebnis kann erschrecken, provozieren, reizen. Warum lohnt es sich, darüber nachzudenken? Wir sprachen mit Peter Märkli, der als Co-Autor der Studie die städtebaulichen und architektonischen Regeln der «weissen Zone» entwickelt hat.

Herr Märkli, das «Gedankenexperiment» beschreibt eine mögliche Umsetzung dessen, was die Wohnpolitische Strategie 2030 als «spezielle Bauzone» vorsieht: «weisse Zonen» innerhalb der bebauten Siedlungsstruktur, in denen neue Regeln gelten, um den Bau von maximal vielen Wohnungen für die Grundeigentümer attraktiv zu machen. Was war Ihre Motivation, an dieser Studie mitzuwirken?

Peter Märkli: Seit Jahrzehnten beschäftigt es mich, dass unsere Landschaften verbaut werden und dass dieses Bauen zwar vielen Regeln und Einschränkungen untersteht, aber überhaupt kein Mehrwert daraus ersichtlich wird. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es neue Lösungen braucht. In der Schweiz ist Privateigentum nicht antastbar. Wie geht man damit um? Wie findet unsere Gesellschaft einen Weg, um unsere Fragestellungen – und vor allem die Fragestellungen der Zukunft – zu bewältigen? Unsere Generation und die nächste haben die Aufgabe, die Regeln für den Städtebau und das Bauen grundlegend zu ändern. Als Erstes muss man festlegen: Es gibt keinen Quadratmeter neues Bauland. Nichts mehr. Was notwendig ist, baut man innerhalb bestehender Strukturen.

«Weisse Zonen» sollen genau das ermöglichen: dass private Eigentümer ihre Grundstücke massiv weiterentwickeln, wenn sie andere am Mehrwert beteiligen – direkt betroffene Nachbarn durch Vereinbarungen und die Öffentlichkeit mit günstigen Wohnungen. Freiräume, Maximalhöhen und Bautypen sind festlegt, fast alle anderen Regeln entfallen. Warum ist diese Kombination von übergeordneten Vorgaben und Deregulierung ein vielversprechender Ansatz?

Es gibt viele erfolgreiche Beispiele dafür. Eines ist Manhattan: Als der Felsen kolonisiert wurde, hatten die Gebäude vier oder weniger Geschosse. Weil aber die Struktur der Stadt – die Strassen, der Central Park – feststand und gut funktionierte, konnte das heutige Manhattan mit hohen Blöcken und Türmen entstehen. Ein anderes Beispiel ist die städtebauliche Entwicklung von Mailand bis Mitte der 1970er-Jahre: Damals wurden kleine Häuser durch achtgeschossige ersetzt, mal hier, mal dort, auf den bestehenden Parzellen; so entstanden Strassen mit Geschäften in den Sockelgeschossen und Wohnungen darüber, wo die Leute immer noch gerne hingehen. Die Struktur der Stadt, das sind nicht die einzelnen Häuser, sondern der Raum der Strassen, Plätze, Pärke, Gärten und so weiter, der Freiraum. Wenn die Struktur gut ist, können einzelne Häuser ersetzt werden, ein hohes steht neben einem niedrigen, eine Generation später sieht die Stadt vielleicht ganz anders aus. Eine lebensstarke Struktur lässt ein Weiterdenken zu. Sie muss nicht als solche umgebaut werden, sondern kann eine andere Erscheinung annehmen. Das ist der erste wichtige Punkt.

Und der zweite?

In einer lebendigen Stadt gibt es Brüche. Diese entstehen, wenn Aufbruchstimmung herrscht. In Zürich war das zum Beispiel im 19. Jahrhundert der Fall, deshalb gibt es kleine denkmalgeschützte Häuser, die direkt neben der hohen Brandmauer eines unvollständigen Blockrands stehen. Die Entwicklung funktioniert heute noch so: Wo ein S-Bahn-Knotenpunkt entsteht, steigt der Landpreis. Diese Marktmechanismen kennen wir. Wir müssen nur lernen, sie zu nutzen, um den Markt besser zu steuern. In den «weissen Zonen» geschieht das, indem man neue Möglichkeiten schafft und sie an Bedingungen knüpft. Wenn ein privater Eigentümer mehr bauen will, als er gemäss den bestehenden Regelungen dürfte, einigt er sich mit der Nachbarschaft. Er verhandelt mit den Betroffenen, wie er sie für Einschränkungen entschädigt und am Mehrwert beteiligt. Seine Rendite ist tiefer, weil er zum Beispiel 50 % der Wohnungen in Kostenmiete vergeben muss und vielleicht Betroffene am Gewinn beteiligt, den die zu Marktpreisen vermieteten Wohnungen abwerfen. Aber die Rendite ist immer noch höher als jene, die er innerhalb der regulären Bauvorschriften erwirtschaften könnte – je mehr Wohnungen, umso höher. Die Idee könnte man an vielen Orten in der Schweiz anwenden.

Das «Gedankenexperiment» schlägt konkrete Bedingungen für die «weissen Zonen» vor. Die juristischen hat das Anwaltsbüro Schweiger Advokatur / Notariat aus Zug entwickelt, die ökonomischen Fahrländer Partner aus Zürich. Für die städtebaulichen und architektonischen Vorgaben zeichnet Ihr Studio verantwortlich. Sie haben Typen und Volumen definiert und deren Verträglichkeit in der Landschaft geprüft. Die Massstabssprünge sind gross – vor allem, wenn man bedenkt, dass die Entwicklung schubweise und unvollständig erfolgen kann.

Wir leben in einer liberalen Gesellschaft, in der unterschiedliche Lebensweisen Realität sind. Eine heterogene Stadt ist die einzige, die das abbilden kann. Massstabssprünge sind nicht an sich schlecht, es kommt nur darauf an, wie sie ausformuliert sind. Und die Anzahl der bewährten Typen ist überschaubar: Punkthaus, Zeile, Blockrand, kleine Bauten, grosse Bauten. Diese kann man entlang der Freiräume aneinanderreihen. Entscheidend ist, wie die Wahrnehmung auf der Stadtebene erfolgt, wie die Sockel und die Eingänge gestaltet sind. Weiter oben kann das Volumen mehr oder weniger in die Höhe streben. In den «weissen Zonen» soll eine Entwicklung möglich sein, bei der die Bauten wie Pilze wachsen, mal hier, mal dort, bis der neue Massstab umgesetzt ist. Wenn die städtebauliche Struktur, das Verhältnis zwischen Freiräumen und Volumen, stark genug ist, verträgt sie das problemlos.

Was macht eine starke städtebauliche Struktur aus?

Sie drückt eine klare Vorstellung davon aus, wie wir uns als Gemeinschaft organisieren wollen. Stehen wir uns feindlich gegenüber? Oder leben wir gerne in einer Nachbarschaft zusammen – und die Strasse ist das Element, die dieses Zusammenleben ordnet? In historischen europäischen Städten ist die Strasse immer als wichtiger öffentlicher Raum angelegt; die Häuser wenden der Strasse ihre beste Seite zu, und ihre Schönheit berührt und nobilitiert jeden Menschen, der vorbeigeht. Man muss nicht ein Haus besitzen oder darin wohnen, um das zu erleben. Aus meiner Sicht sind wir auch heute verpflichtet, unseren Bauten einen Ausdruck zu geben, der emotional berührt.

Die Beispiele Manhattan – eine niederländische Gründung – und Mailand stammen aus Kulturen, in denen Städte früh eine wichtige Rolle spielten. Die Schweiz dagegen begreift sich, bis auf einige grössere Zentren, eher als ländliche Kultur.

Darum geht es nicht. Städtebauliche Kultur, wie ich sie verstehe, ist keine Frage der Grösse. Es geht darum, dass die Setzung der Häuser eine Aussage darüber macht, wie die Menschen sich als Gemeinschaft begreifen. Ob Stadt oder Dorf ist nur eine graduelle Frage. Ich behaupte: Bis zur Moderne war jede Ortschaft in der Schweiz urban, selbst Weiler. Da sehe ich keinen grundsätzlichen Unterschied zu Manhattan oder Mailand: Es gibt eine Strasse und daran partizipieren Häuser. Es gibt Variationen, die das Zusammenleben der jeweiligen Gemeinschaft widerspiegeln. Der Grundgehalt ist immer das Verhältnis von Zeile und Strassenraum. Im Städtebau und in der Architektur geht es um einen Inhalt und um die Grammatik, in der er sich artikuliert.

So gesehen sind auch die heutigen Regulierungen des Bauens – Grenzabstände, Zonenpläne etc. – ein Abbild unserer Vorstellung, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Allerdings stehen sie oft im Widerspruch zu übergeordneten Anliegen, etwa zum Raumplanungsgesetz, das eine Verdichtung innerhalb der Siedlungsfläche verlangt. Und vor allem ist die Qualität, die aus heutigen Regelungen resultiert, oft unbefriedigend.

Unsere Regelungen sind eine Katastrophe. Aber sie können geändert werden. Wir müssen uns auf die grundlegenden Dinge konzentrieren und den Rest abschaffen. Wozu brauchen sechs Glarner Gemeinden sechs verschiedene Baureglemente, wo doch die Topografie und die lokale Kultur gleich sind? Warum reicht der Stadtkörper von Zürich nicht bis an die Stadtgrenze? Wenn man gut funktionierende Quartiere und Freiräume schützt, gibt es kein schlüssiges Argument dagegen. Wenn es brandschutztechnisch möglich ist, ohne zusätzliche Sicherheitsvorschriften bis 30 m Höhe oder acht Geschosse zu bauen, warum lässt man das nicht überall zu? Falls jemand doch ein Haus mit vier Geschossen bauen will, darf er das weiterhin tun, aber er soll nicht das Recht haben, dasselbe von allen zu verlangen.

Welches sind die grundlegenden Dinge, die geregelt sein müssen?

Ein sinnvolles Baureglement ist ganz einfach. Die wichtigste Regel ist: Eine Strasse ist ein öffentlicher Raum. Darin sind sich alle einig. Und was heisst das konkret? Wenn man zum Beispiel auf dieser Strasse unterwegs ist, soll man Abfallcontainer sehen oder lieber ein Café oder einen Vorgarten? Weil sich auch hier alle einig sind, folgt: Die Strasse ist geschützt. Nun kann man weiter fragen: Was ist schöner, ein viergeschossiges Haus oder ein achtgeschossiges? Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Die Motive sind individuell – jemand versperrt mir die Aussicht etc. – und zeigen nur, wie stark sich die Schweizer Gesellschaft entsolidarisiert hat. Jeder argumentiert auf der Ebene des eigenen Geschmacks. Mich interessieren Geschmacksfragen nicht, also sage ich: Ein achtgeschossiges Gebäude ist nicht hässlicher oder schöner als ein viergeschossiges. Und: Wir müssen unsere Ressourcen schützen. Also dürfen wir alle Häuser achtgeschossig bauen.

Architektinnen und Architekten klagen oft über die Flut von widersprüchlichen und nicht nachvollziehbaren Regelungen. Eine derart radikale Deregulierung des Bauens lehnen sie dennoch ab, sie fürchten sich vor Spekulanten und einem Verlust der baukulturellen Qualität.

Ein Spekulant ist nicht per se schlecht. Um Wohnungen zu bauen, braucht es jemanden, der Kapital hat. Umgekehrt sind Regelungen nicht per se gut. Sie können schöne Stadtteile hervorbringen, die sich über Generationen bewähren, oder eine Zerstörung der Landschaft, wie teilweise zwischen Zug und Baar. Was wir heute als Ergebnis unserer Nachkriegsregelungen anschauen müssen, ist nicht immer schützenswert. Vieles davon ist schlichtweg Barbarei. Ich sehe ein anderes Problem: Unsere Gesellschaft ist nicht fähig, eine Vorstellung für die Zukunft zu produzieren. Eigentlich müsste die Architekturfakultät der ETH eine A4-grosse Anleitung für die Politik bereitstellen, die festhält, worauf es beim Bauen ankommt: erstens die Grundhaltung, also das Verhältnis zwischen öffentlichem Raum und privatem Gebäude, und zweitens die Gebäudetypen mit ihren maximal möglichen Höhen. Wir müssen neue Wege finden, die es in der heutigen, vom Privateigentum dominierten Realität ermöglichen, den Verschleiss von Ressourcen zu stoppen. Wir müssen innerhalb der bebauten Strukturen weiterbauen, anstatt weiteres Land zu versiegeln, darum geht es doch.

Weitere Infos:

Grundlagenbericht und die Massnahmen zur «Wohnpolitischen Strategie 2030» sowie die Studie «Standortfaktor Wohnen Zug»