Wenn die Kirche im Dorf bleiben soll

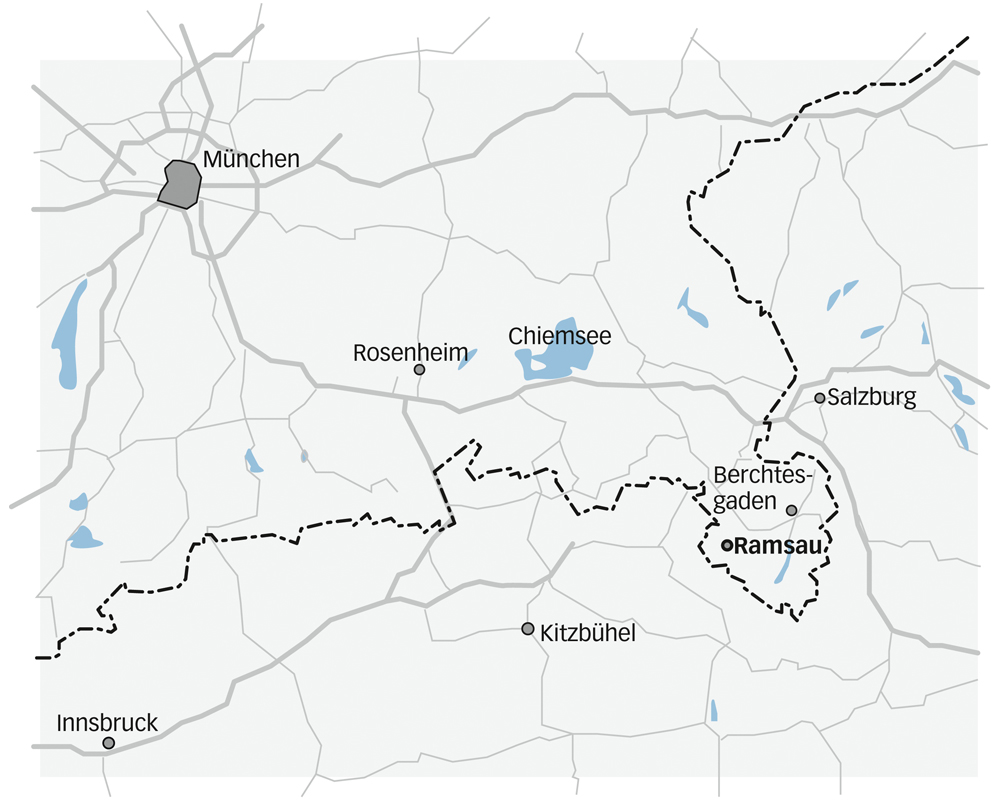

Ramsau, Oberbayern

Wie viel Technik oder Effekthascherei brauchen Erholungssuchende? Möglichst keine, sagen immer mehr Orte im europäischen Alpenraum. Die Bergsteigerdörfer in Österreich und Deutschland führen die Nachhaltigkeitsbewegung an. Mit Erfolg, wie ein Besuch vor Ort beweist.

Ramsau ist ein kleines, unscheinbares Dorf in Oberbayern. Selbst der Bürgermeister macht sich Sorgen, dass der Schweizer Journalist die weite Heimreise «ohne Story» antreten wird. Weshalb man hingefahren ist, verkündet jedoch die Ortstafel: Ramsau ist das «erste Bergsteigerdorf Deutschlands» und das jüngste Mitglied der alpinen Nachhaltigkeitsbewegung. Gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Tourismusdirektor sitzen wir im alten Mesmerhaus und diskutieren darüber, was das Label bewirken soll. Zuvor ist man durch das Dorf gelaufen; das Strassenbild gibt vorerst wenig preis.

Gleich nach der Ortseinfahrt stapeln sich Bretter einer Grosssägerei. Etwas verstreut in der gebirgigen Landschaft folgen neuere Chalets und traditionelle Bauernhäuser. Moderne Bauten oder Resort-Architektur sucht man vergebens. Mittendurch plätschert ein munterer Bach; mehr Wellnesstherme gibt es hier nicht. Und der Blick in die Berge wird hier höchstens von einer Kuh auf der Strasse oder posierenden Touristen abgelenkt. Einer scheint sich weniger für die Umgebung als für Einkaufsmöglichkeiten zu interessieren. Er wundert sich auf seiner Suche nach dem Supermarkt generell über die «karge Infrastruktur» an diesem Alpenort. In der kleinen Gemeinde an der deutsch-österreichischen Grenze wohnen knapp 2000 Menschen; nach Feierabend wird beim Bäcker, Metzger oder im Kolonialwarenladen, so gross wie eine Garage, eingekauft. Brot backen viele im Gemeinschaftsofen hinter dem Busparkplatz. Ein einziges Souvenirgeschäft mit Postkarten und Dirndln ab Stange verrät dem eiligen Besucher, dass der Tourismus auch hier eine wichtige Einnahmequelle ist.

Gegen das Ballermann-Modell

Die Alpen sind eines der beliebtesten Ferienziele Europas; Millionen von Menschen stürmen täglich die Berge in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele Destinationen erhoffen sich daraus ein einträgliches Geschäft. Allerdings investieren immer mehr (vgl. «Vom Kurort zur urbanen Freizeitarena») in Rodelbahnen, Saurierparks oder anderweitige Unterhaltungsinfrastruktur. Denn die Berge für sich allein sind «völlig langweilig und spannungslos», so das Credo von Günther Aloys, der das Businessmodell «Ballermann der Alpen» im österreichischen Skiort Ischgl erfunden hat. Im Bergsteigerdorf Ramsau fehlt solches: Das Relief beeindruckt weniger durch Stahlmasten und kahle Schneisen als durch blühende Bergwiesen, grüne Wälder, schmelzende Gletscher und steile Felsen. Ist das nun langweilig, beschaulich oder doch erholsam?

Zuerst wurde der Adel auf die Jagdgebiete rund um Ramsau aufmerksam. Dem bayerischen Königshaus folgten im 19. Jahrhundert die Landschaftsmaler und Hochalpinisten. Später reisten auch Kurgäste zuhinterst ins Berchtesgadener Land, um die gesunde Luft und die Höhenlage zu geniessen. Inzwischen erwirtschaftet das Urlaubsgeschäft 53 % des Bruttolokalprodukts. Die ansässigen Hotels, Pensionen und Bauernhöfe zählen jedes Jahr über 350 000 Übernachtungen. So viele Logiernächte können weder die SAC-Hütten in den Schweizer Bergen noch Andermatt und Adelboden zusammen verbuchen. Damit und mit dem Umstand, dass Ramsau das jüngste Modell für nachhaltigen Tourismus sein will, rechtfertigt der Journalist seinen Ortsbesuch gegenüber dem Gemeindevorstand.

Immerhin gibt es auch hier Einzigartiges zu sehen: Die Pfarrkirche St. Sebastian ist eines der meistfotografierten Sujets in den Alpen. Ob man Reisebusse vom benachbarten Kiesplatz fernhalten soll, wird eben gemeindeintern diskutiert. Die Behörden denken: eher nicht, sonst würden auch die Einheimischen darunter leiden. Der direkte Zugang zum Friedhof wäre versperrt. Symptomatisch daran ist, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung Vorrang haben. Zwar dreht sich in Ramsau vieles um das Barockgebäude mit Massivgebirge im Hintergrund. Für die Touristen aus aller Welt ist eine Fotoaufnahme davon fast Pflicht. Aber es scheint auch für die Einwohner ein unerschütterliches Symbol zu sein: Hier drängt der Tourismus die Kirche noch nicht aus dem Dorf.

«Wenig bis nichts ändern»

Das Geschäft mit den Gästen funktioniert bereits seit Jahren zufriedenstellend: «Seit 2009 machen etwa 30 % mehr Leute Urlaub bei uns. Von Frühling bis Herbst sind wir praktisch ausgebucht», bestätigt Tourismuschef Fritz Rasp. Daran, betonen die Gesprächspartner, muss sich «langfristig wenig bis nichts verändern». Die Auszeichnung ist noch keine zwei Jahre alt; zusätzliche Publizität braucht man nur bedingt. Gemeindepräsident Herbert Gschossmann erhofft sich introvertiertere Impulse. «Wir wollen vor allem das Bewusstsein vor Ort dafür schärfen, was die Stärken unseres Lebensraums sind.» So werde die Marke zum Anlass, den Austausch im Lokalen, unter Ortsbewohnern, Vereinen und anderen interessierten Institutionen zu fördern.

Der sanfte Tourismus soll mithelfen, bestehende Traditionen und Lebensweisen zu pflegen, um die eigene Zukunft nachhaltig zu gestalten. Dazu passend ist der Sitzungsort für das Gespräch gewählt, besagtes Mesnerhaus neben der berühmten Sebastianskirche. Das Erdgeschoss stand leer und beherbergt nun eine der wenigen Neuheiten im Bergsteigerdorf: das privat betriebene, aber öffentlich zugängliche «BergKulturbüro». Regelmässig treffen sich Einwohner mit Fachleuten von ausserhalb zum Stammtischgespräch oder zu Workshops. Debattiert wird Grundsätzliches und Alltägliches; gesprochen wird über Verkehrslärm, Sonntagstrachten, die Wahrnehmung der Alpenbilder oder neueste Anforderungen an die Bergrettung. Mitinitiator ist der Kulturphilosoph Jens Badura, der Bergwanderungen organisiert und sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz beruflich in der Alpenpolitik engagiert (Kasten unten).

Bündner Dörfer suchen Anschluss

21 Orte im österreichischen und deutschen Alpenraum nennen sich inzwischen «Bergsteigerdorf». Der Österreichische Alpenverein hat die Marke vor neun Jahren entwickelt, als Initiative zur Erhaltung intakter Berglandschaften und als Alternative zum «schrillen Massentourismus». Ein überschaubarer Ort, der alpine Charakter sowie ein Standbein im natur- und kulturnahen Tourismus sind kurz zusammengefasst die Voraussetzungen dafür, im Kreis der Bergsteigerdörfer willkommen zu sein («Bergsteigerdörfer», Kasten unten). Kals im Tirol gehörte zwischenzeitlich dazu, wurde von der Trägerschaft jedoch ausgeschlossen, weil der Ort einen Lift zum benachbarten Gletscherskigebiet sowie ein Ferienresort gebaut hat. Das Nachhaltigkeitsnetzwerk wird inzwischen von der europäischen Alpenkonvention anerkannt. Zwar läuft Ende 2017 die Anschubfinanzierung durch den österreichischen Staat aus; gemäss Liliana Dagostin vom Österreichischen Alpenverein sind der Erfolg und das Echo aber derart gross, dass das Projekt unbedingt fortgesetzt werden muss.

Dem Beispiel Ramsau wollen andere deutsche Orte folgen. Ebenso sind Anfragen aus Südtirol und Slowenien hängig. Und auch aus den Bündner Bergtälern wird Interesse angemeldet: Medel am Lukmanierpass und St. Antönien im Prättigau wären für eine Teilnahme bereit, hat die Nachfrage durch den Schweizerischen Alpenclub ergeben. Acht weitere, alpinistisch herausragende Kandidaten wie Saas-Fee oder Grindelwald stehen auf der SAC-internen Liste. Allerdings hat der Alpenclub selbst Bedenken, dass alle die Kriterien erfüllen. Und zudem will der Bergsportverein prüfen, ob eine institutionell und thematisch breiter abgestützte Trägerschaft organisiert werden kann.

Der Nationalpark ist ein Regulativ

Zurück in die Ramsau: Der Tourismuschef zeigt stolz die nähere Umgebung und erklärt, dass ein lokaler Rentnerverein die Wanderwege mit Freiwilligenarbeit auf Vordermann hält. Der kurze Ausflug zu Fuss führt durch naturnahe Wälder, auf eine Alp, die in wenigen Wochen zur Jause lädt, und hinunter zum kühlen Hintersee, an dem ein Ferienzentrum für Familien und Jugendlager steht. Unterwegs entdeckt man freie Natur. Die ersten Orchideen blühen; von den Adlern ist dagegen nichts zu sehen. Das Natur-, Sport- und Genussangebot scheint reichhaltig. Für den noch kurzweiligeren Abstecher in den Nationalpark Berchtesgaden, der mehrheitlich auf Ramsauer Boden liegt, haben wir leider keine Zeit. Dieser ist Anziehungspunkt für Einzelgänger, Familien und Hochalpinisten, mit über 200 km weitem Wanderwegnetz und den ambitionierten Routen zum Watzmann, das nach der Zugspitze zweithöchste Bergmassiv Deutschlands.

Das Schutzgebiet ist allerdings auch ein wichtiges Korrektiv für den Tourismusstandort. Gemeinsam tauscht man sich eingehend mit der Nationalparkverwaltung darüber aus, wie der Drang der Bergsportler zu kanalisieren sei oder was an touristischer Zusatznutzung für die gepflegte und wilde Natur verträglich ist. «Auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind, wollen wir den Schutzgedanken nicht antasten», so Rasp. Aktuell wird über Schneeschuhpassagen gesprochen, die das Wild nicht stören. Das Biken ist nur auf ausgewählten Strassen erlaubt.

Das Skigebiet gehört der Bevölkerung

Ramsau besteht aber nicht nur aus Alpwiesen, Bergseen und Kletterfelsen, nicht nur aus Kulturlandschaft, Bergtradition und Naturidylle, sondern hat auch Technik in Betrieb: eine Schneekanone, einen Sessel-, zwei Schlepplifte. Die Anlage auf dem Hochschwarzeck (1300 m ü. M.) hat zwar bescheidenen Komfort. Passt sie dennoch zur ökologischen Vorbildfunktion? Bürgermeister Gschossmann hält sie für vertretbar, zumal die Gemeinde die Geschicke selbst in die Hand genommen hat. Fast alle Einwohner besitzen Anteilscheine und sind gegen den Ausbau der Anlage. «Die meisten Gäste kommen zum Wandern und Klettern», sagt Tourismusdirektor Fritz Rasp. Mit Downhill-Bikern und Skifahrern könnte man gute Zusatzgeschäfte machen. Doch dafür zu investieren macht unternehmerisch und landschaftlich keinen Sinn. «Denn ebenso wie die Natur würde unsere Glaubwürdigkeit leiden», ergänzt Gschossmann. «Ein Bergsteigerdorf darf den Gästen nur versprechen, was es einhalten kann.»

Wo liegen die Grenzen des Wachstums?

Ramsau hat nun einen Ruf als naturnaher Tourismusort zu verlieren. Aber kann man daraus Profit ziehen? «Die Unterstützung wird natürlich grösser, wenn es materiell etwas einbringt», antwortet Tourismusdirektor Rasp. Daher diskutiert man auch darüber, ob die Gäste mehr für Naturerlebnis, Gastfreundschaft und Regionalprodukte zu bezahlen bereit sind. Als Gegenleistung muss der Ort seine «Selbstverständlichkeiten» wahren. «Die Grenzen des eigenen Wachstums sind laufend zu überprüfen», ergänzt der Bürgermeister.

Trotzdem haben ihn die jüngsten Einwände gegen das Motocross-Rennen der Dorfjugend überrascht: Ob Lärm und Benzingestank mit dem Nachhaltigkeitsanspruch vereinbar seien, haben Einzelne gefragt. Vorerst bleibt es im Bergsteigerdorf bei dieser Tradition. Andere Schwachpunkte sind dagegen behoben worden: Ramsau hat zusammen mit zwei Nachbargemeinden ein Rufbus-Angebot eingeführt. Lokale Gastronomen beziehen Fleisch, Käse und Gemüse von einheimischen Bauern oder Wildhütern. Der Tourismuschef fährt neuerdings ein Elektroauto. Und eine CO2-neutrale Beherbergung gehört nun ebenso zum lokalen Angebot.

Ein willkommener Nebenerwerb

Auch die Raumplanung ist im Bergsteigerdorf restriktiv geregelt. Platz für neue Ferienwohnungen hat der vor Kurzem überarbeitete Flächenwidmungsplan keinen. Stattdessen kümmert sich die Gemeinde lieber darum, Bestehendes zu erhalten. Zuletzt hat man sich erfolgreich bemüht, eine leer stehende Herberge zu reaktivieren. Denn auch die Vielfalt an Unterkünften ist ein Merkmal des Ramsauer Tourismusmodells. Fast hundert Adressen bieten sich zur Beherbergung an. Gern vorgezeigt werden die Viersternehotels, die aus ehemaligen Bauernhöfen entstanden sind. Aber Kleinbetriebe wie Landgasthöfe, Pensionen und Bauernhöfe überwiegen zahlenmässig. Für viele ist das Übernachtungsangebot ein willkommener Nebenerwerb. Gastfreundschaft und Komfort, zwischen einfach und gehoben, werden durchwegs gelobt, bestätigt der Tourismuschef.

Falls es dem Gast in Ramsau trotzdem langweilig oder zu anstrengend wird, bietet die Nachbargemeinde Schönau am Königssee ein massentaugliches Kontrastprogramm. Dazu gehören eine Souvenirmeile und eine Seerundfahrt, wofür man sich allerdings durch Reisegruppen zwängen oder hinter lange Warteschlangen stellen muss. Gleich daneben wird die Jennerbahn für knapp 50 Mio. Euro umgebaut. Ab nächstem Winter kann man sich damit auf knapp 1800 m Höhe transportieren lassen und Ski fahren. Der Sommerbetrieb wird neu mit Hüpfburg und Kinderparadies animiert. Ob sich diese Investitionen zur Unterhaltung von Touristenmassen rentieren? «Schwarze Zahlen schreibt der Tourismus tatsächlich im Sommer», lautet die Antwort aus Ramsau. Im Gegensatz zum Nachbarort stellt das Bergsteigerdorf dafür aber keine aufwendige oder ausgefallene Infrastruktur bereit.

«Respekt vor lokaler Kultur und Natur»

Jens Badura, Dr. habil. MAS Kulturphilosoph,

ist Bergwanderführer, Mitglied der Bergrettung und Dozent an Kunsthochschulen in Österreich und der Schweiz.

TEC21: Herr Badura, Sie haben in Ramsau das «Alpine Philosophicum» initiiert. Worum geht es?

Jens Badura: Diese Veranstaltungsreihe ist ein Denkraum, um über die im Bergsteigerdorf bedeutenden Themen, das Bergsteigen und das Bergdorf, gemeinsam verhandeln zu können. Das Angebot zum Philosophieren oder Sich-untereinander-Austauschen richtet sich vor allem an die lokale und regionale Bevölkerung. Auch Gäste sind willkommen, wobei es kein touristisch orientierter Anlass sein soll.

TEC21: Wie gross ist das Interesse?

Jens Badura: Wie führen das Philosophicum heuer zum zweiten Mal durch. Die Menge der Teilnehmenden ist bislang überschaubar. Übers Jahr verteilt finden aber weitere Diskussionsrunden statt, im kleinen und grösseren Rahmen. Wir wollen so eine kontinuierliche Auseinandersetzung über Projekte im Schnittstellenbereich von Kultur und Alpenpolitik anregen. Das mediale Echo ist insgesamt jedoch erstaunlich.

TEC21: Welche Perspektiven erhalten alpine Gemeinden, die sich der Bergsteigerdorf-Initiative anschliessen?

Jens Badura: «Regional» und «authentisch» sind beliebte Verkaufsargumente in der Tourismusindustrie. Die Bergsteigerdörfer wollen die Entschleunigung nicht als Show zelebrieren. Das auf den ersten Blick zuweilen Unspektakuläre zu erhalten erfordert aber hohen Aufwand: weniger an Geld als an Kreativität und Engagement. Daher wird eine Schubumkehr angestrebt: Nachhaltiger Tourismus ist ein Motor für die Gemeindeentwicklung, die für den Bürger sinnvoll ist. Überlebenswichtige Aktivitäten im Dorf, die Nahversorgung und andere Bedürfnisse kann der Tourismus mitfinanzieren. Was für die Bevölkerung wichtig und attraktiv ist, soll dauerhaft erhalten bleiben. Wenn Gäste daran Freude haben, tant mieux.

TEC21: Was darf ein Bergsteigerdorf eigentlich von einem Gast erwarten?

Jens Badura: Respekt vor dem, was an Kultur und Natur lokal vorhanden ist. Und einen aufmerksamen Umgang mit den spezifischen Eigenheiten. Das heisst unter anderem, dass der Gast höhere Preise für ein Produkt zu zahlen bereit ist. Vorausgesetzt, es ist regional erzeugt und fördert die nachhaltige Entwicklung der Region.

TEC21: Welches Gewicht haben Bergsteigerdörfer gegenüber Alpendestinationen, die sich dem Massentourismus verschrieben haben?

Jens Badura: Der Alpentourismus ist aktuell durch deutliche Gegensätze geprägt. Während Bergsteigerdörfer einen Kulturwandel im Denken über die Natur und den Umgang mit der Umwelt anstreben, benutzen andere Destinationen die Alpen als Kulisse, vor der ein zuweilen provozierender Kampf Mensch gegen Natur inszeniert wird. Diese bieten klischierte Ambiente-Dienstleistungen an, die sich an eine vermeintliche Erwartungshaltung der Gäste richtet. Den Massentourismus aber pauschal zu klassifizieren, finde ich moralisch überheblich und nicht hilfreich. Vielmehr muss Raum bleiben für unterschiedliche touristische Dispositive. Daraus folgt, dass intensivtouristische respektive technisch-invasive Wachstumsmodelle klar begrenzt werden müssen.

TEC21: Welche Perspektive besitzt die Bergsteigerdorf-Initiative?

Jens Badura: Die Idee der Bergsteigerdörfer haben alpine Vereine entwickelt. Der österreichische hat damit begonnen. Der deutsche ist beigetreten, und mit Alpenvereinen aus anderen Ländern wird verhandelt. Nun würde ich mir mehr Engagement dahingehend wünschen, diese Initiative als Motor für die Regionalentwicklung und das Engagement alpenpolitischer Akteure zu verzahnen. So könnten Bergsteigerdörfer in manchen Hinsichten zu einem Gradmesser für die alpine Regionalentwicklung werden.

TEC21: Sie sind im deutschen, österreichischen und schweizerischen Alpenraum unterwegs. Wie unterscheidet sich das Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung der Bergregion?

Jens Badura: Nationale Grenzen spielen eine untergeordnete Rolle; die regionalen und lokalen Unterschiede sind viel grösser. Viele Faktoren spielen mit: das Engagement der Bevölkerung oder die sozioökonomische Situation der Region. Deshalb sollte der Alpenschutz von der Basis her gedacht werden. Erst im zweiten Schritt wird ein Ankuppeln an übergeordnete Dispositive erforderlich.

Das Interview führte Paul Knüsel.

Bergsteigerdörfer

Das ideale Bergsteigerdorf ist klein und hat weniger als 3000 Einwohner. Es zeichnet sich durch ein Bergrelief über 1000 Höhenmeter sowie ein alpinistisches Angebot mit Schutzhütten, Wanderwegen und geführten Touren aus. Zu den Hauptkriterien gehört eine öffentliche Verkehrsinfrastruktur, die den Ort selbst erschliesst. In die Berge und auf die Gipfel geht es vornehmlich zu Fuss: Seil-, Sessel- oder andere massentaugliche Transportbahnen sind prinzipiell erlaubt, aber nur ungern gesehen. Etwa ein Fünftel des Gemeindegebiets soll in einem Schutzgebiet liegen. Erwartet wird eine Nutzungsperspektive, wie die touristische Qualität, die alpine Kompetenz sowie kulturelle und regionale Besonderheiten gefördert werden. Zu den Ausschlusskriterien gehören Erschliessungsanlagen für die Masse, ein städtischer Charakter oder Grossverkehrsinfrastruktur wie Schnellstrassen und Flugplätze. Anlagen für die Energieerzeugung sind ebenso wenig erwünscht. (Paul Knüsel)