Tita Carloni in Africa

Due esperienze poco note

Marginali nel suo percorso architettonico ma rivelatori del suo modo di pensare e ricercare, i due progetti qui presentati da Gabriele Neri, co-curatore di «Archi» 2/2020, raccontano un lato sconosciuto dell'attività di Tita Carloni e parlano di scambi tra Ticino e Africa.

L’Africa subsahariana, nel secondo dopoguerra, rappresentò per molti ingegneri e architetti un luogo di grandi opportunità. Il processo di decolonizzazione, avvenuto in più fasi a partire dagli anni Cinquanta, stimolò infatti un’inedita domanda di opere pubbliche, infrastrutture e nuovi simboli: progetti capaci di dare essenziali strumenti di modernizzazione ma anche una nuova immagine al nuovo corso post-coloniale.1

Anche il Ticino, in piccola parte, sentì tale richiamo: sono diversi i professionisti locali che cercarono – con o senza successo – di lavorare in questo continente.2 Tra questi ci fu anche Tita Carloni (1931-2012), che ebbe contatti con l’Africa in due fasi ben distinte della sua carriera. Le sue sono due esperienze in apparenza marginali rispetto ai lavori più famosi: un piccolo progetto irrealizzato per l’Angola negli anni Cinquanta e un breve viaggio, senza poi ulteriori sbocchi, in Guinea negli anni Settanta. Proprio questa «marginalità» ci pare tuttavia interessante, in quanto dai documenti conservati emergono sottili ragionamenti che restituiscono un’attività teorica e progettuale svolta sempre da Carloni attraverso un confronto attento tra varie polarità: tra il Ticino e il mondo, tra la modernità e la tradizione, tra la lezione dei maestri e la propria interpretazione, tra la prassi e la teoria (Fig. 1).

Tita Carloni: progetto per una chiesa in Angola

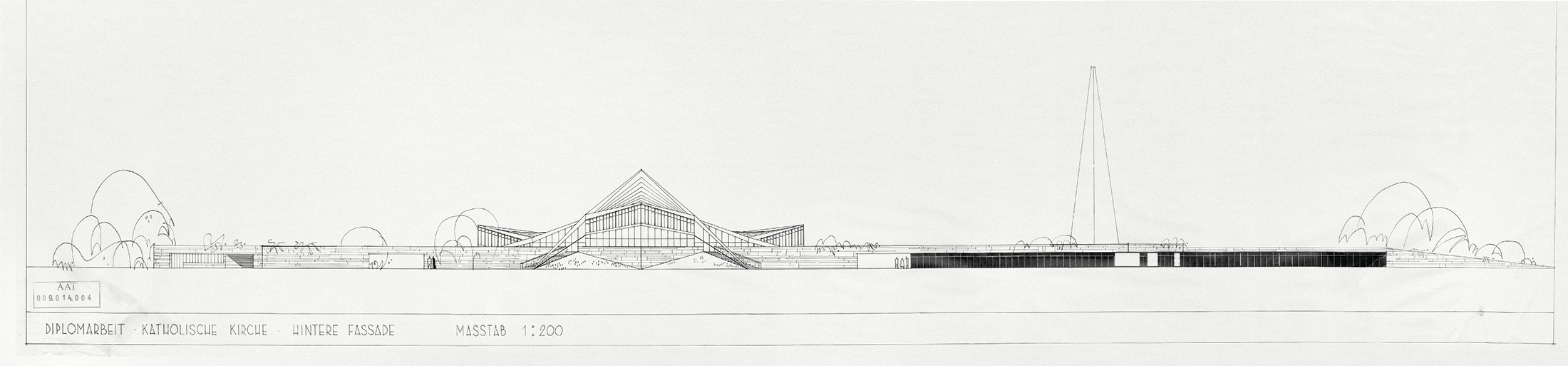

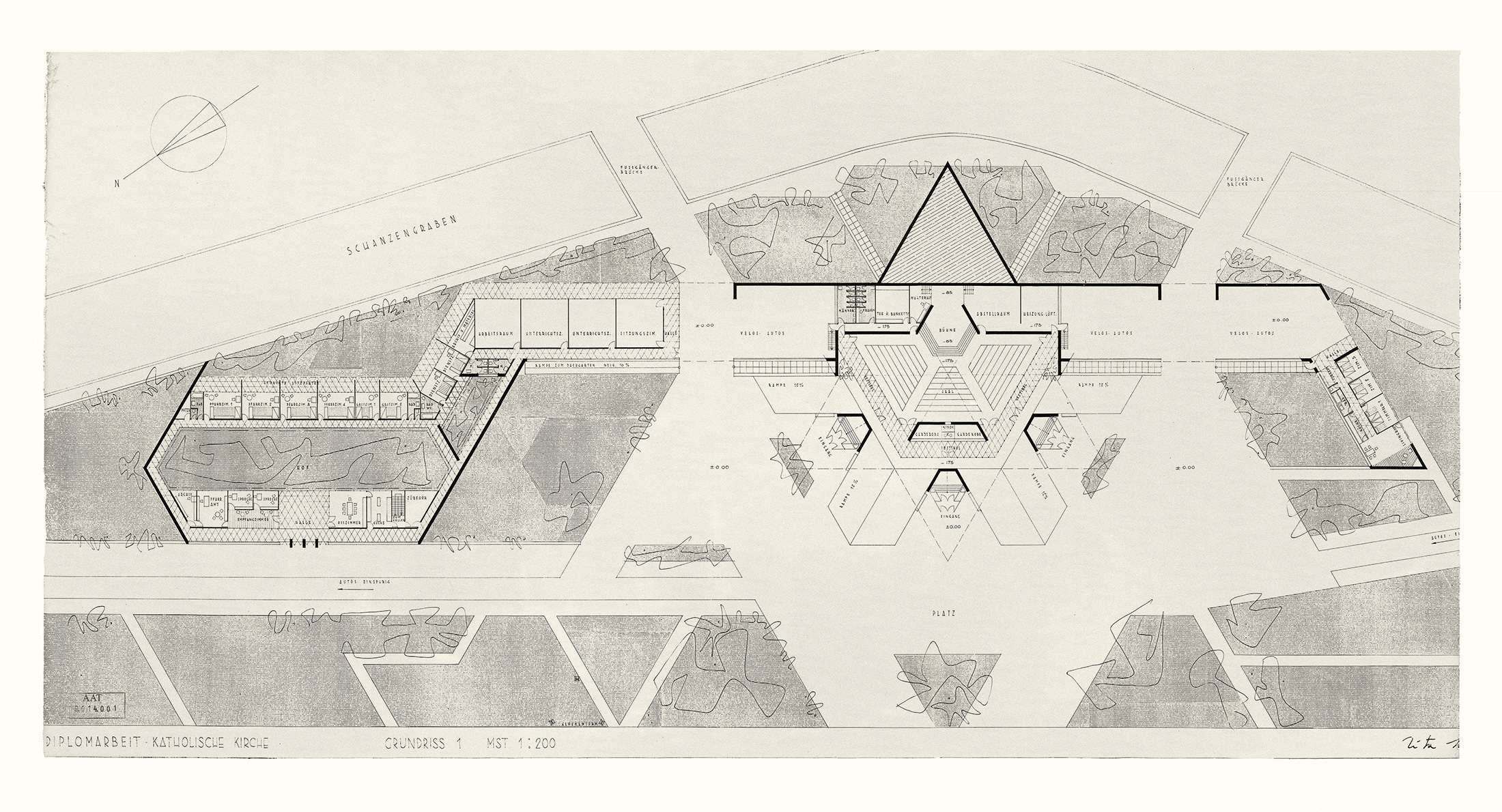

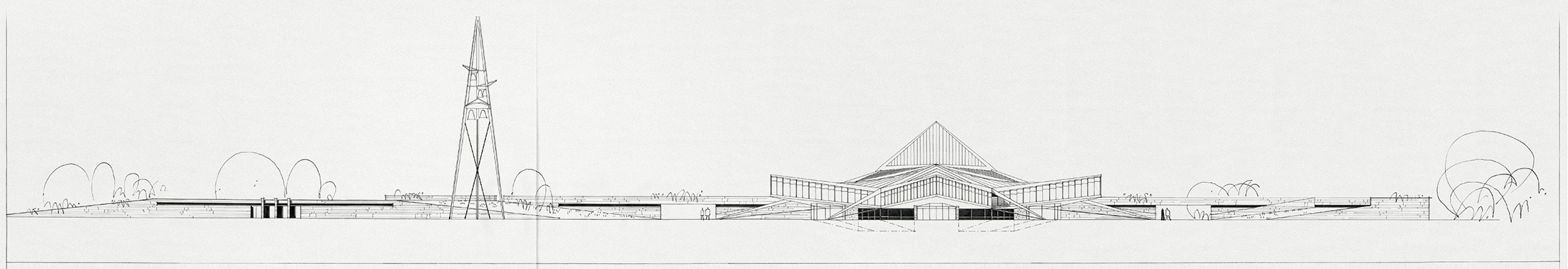

Curioso e inedito è il progetto per una «chiesa in Africa» conservato nel fondo Tita Carloni presso la Fondazione AAT di Bellinzona.3 Si tratta di una serie di schizzi di studio e di disegni che hanno per l’appunto come oggetto un edificio ecclesiastico da costruire in Angola (Figg. 2-4). Purtroppo, né la documentazione superstite, né le ricerche svolte (ad esempio presso la nunziatura apostolica in Angola), hanno finora permesso di ricostruire i dettagli precisi del contesto in cui nacque questo incarico, ma una sua analisi ravvicinata offre vari spunti di riflessione.

Stando alla datazione degli altri documenti d’archivio, il progetto dovrebbe risalire al 1956.4 Si tratta dunque del periodo immediatamente successivo alla collaborazione di Carloni, laureatosi al Politecnico di Zurigo nel 1954, con gli architetti Jean Pythoud, Alex Huber, Rico Christ e Jacques Henry. Proprio nel 1956 egli apriva uno studio a Lugano insieme a Luigi Camenisch, con il quale realizzerà le prime opere, tra cui l’Albergo Arizona a Lugano (1957), Casa Balmelli a Rovio (1957) e Palazzo Bianchi a Lugano (1960).

Il progetto di Carloni rispondeva alla richiesta di una nuova missione da insediare in Angola nei mesi successivi. Uno dei documenti conservati in archivio, scritto in francese, ne traccia un programma funzionale, il quale non comprendeva solo la chiesa ma anche altri edifici: una résidence des Pères et des Sœurs e un piccolo ospedale. Si legge: «Nous serions très reconnaisant à l’architect bènevole, s’il voulait bien nous faire en premier lieu un plan pour l’église, et l’internat ensuite de l’hôpital. Le reste peut encore attendre, ou ne sera commence que dans quelques années».5

La chiesa avrebbe dovuto contenere almeno 700-800 persone, e avrebbe dovuto essere realizzata con i materiali a disposizione sul posto: «des pierres (surtout des pierres de basalt), des briques, du ciment et de la chaux (achetée à plus de 1000 km. de distance), de tuiles».6 «D’ailleurs – viene aggiunto – on peut acheter tout (quand on a de l’argent). De sable en abondance».

Oltre ai materiali disponibili, un dato importante riguarda il clima, estremamente secco per otto mesi all’anno e molto caldo. Interessante è anche un ulteriore rimarco della committenza: «comme en Afrique on n’a pas de peintres artistes, nous voudroins au moins un peu de beauté architecturale (colonnades, jolies fenètres, etc)».7

Carloni si trova insomma di fronte a un contesto economico e geografico che determina scelte molto diverse da quelle possibili in Svizzera. In questo senso, tale occasione offre al giovane architetto la possibilità di confrontarsi con un contesto «altro», come molti suoi colleghi in quegli anni. Com’è noto, la crescita economica di molti paesi, unita a profonde trasformazioni politiche e sociali, favorì infatti una cospicua serie di dialoghi tra il punto di vista occidentale (in quegli anni soggetto, per quanto riguarda l’architettura ma non solo, a una profonda revisione dei propri assunti), l’eredità coloniale e le tradizioni locali, vere o reinventate nei processi di decolonizzazione o di emancipazione. Gli esempi sono innumerevoli: da quelli più conosciuti – si vedano Le Corbusier in India, Lina Bo Bardi in Brasile, Henri Chomette nell’Africa subsahariana eccetera – alle innumerevoli esperienze ancora ai margini della storia dell’architettura. Sarebbe qui troppo ampia e fuori luogo una parentesi esaustiva su questi temi.

Dal punto di vista cronologico, in realtà, il progetto di Carloni sembra addirittura in anticipo rispetto all’onda di modernizzazione architettonica che caratterizzò molte città africane dal 1960 in avanti,8 così come episodi più marginali ma celebrati sulle riviste, come il progetto irrealizzato di Louis Kahn per il consolato degli Stati Uniti a Luanda, proprio in Angola (1959-1961).9

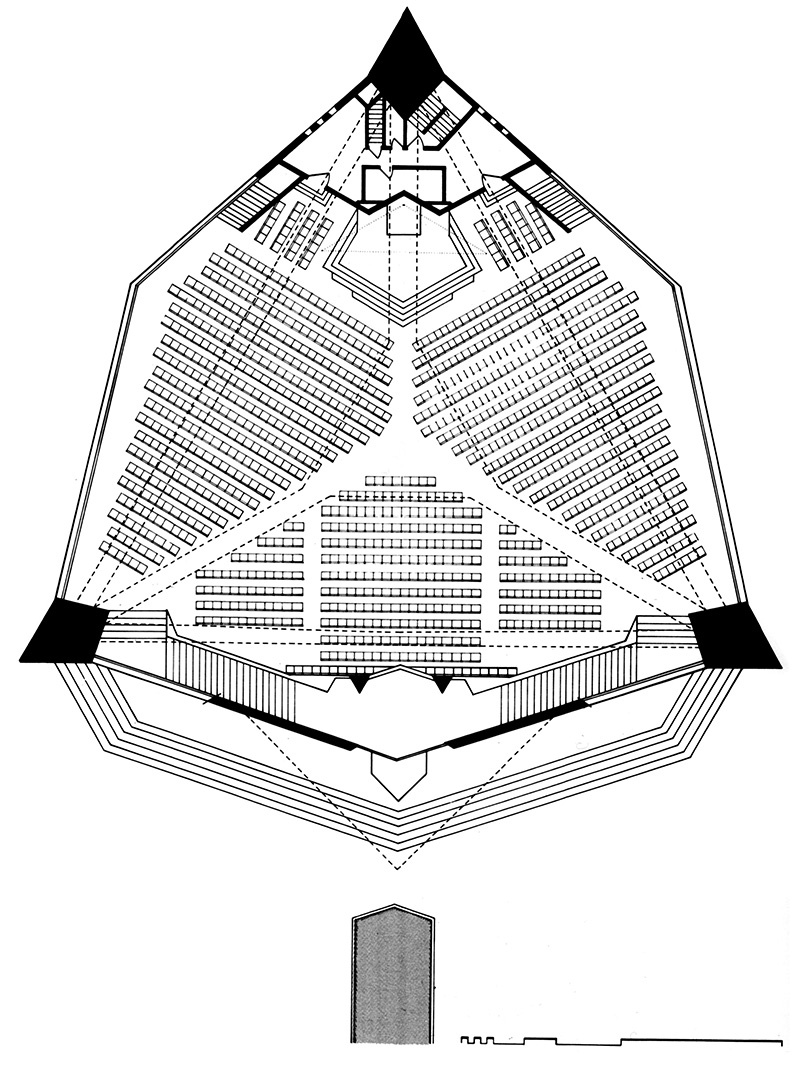

Torniamo alla chiesa. Una decina di elaborati grafici, tra schizzi di studio preliminari e disegni più definiti, illustrano il suo approccio progettuale. Sul tavolo ci sono diverse soluzioni, ma una delle idee costanti – quella più esplorata – si basa su di una matrice triangolare, impiegata qui in forma di tetto a falda oppure, in maniera più evidente, per la pianta della chiesa. È la pianta infatti a rivelare i debiti del progetto, ovvero quell’universo geometrico di losanghe e triangoli che Carloni assimila da Frank Lloyd Wright, suo principale punto di riferimento di quegli anni. Si guardi ad esempio, tra i tanti, il coevo progetto per la sinagoga Beth Sholom (1953-1959) a Elkins Park, Pennsylvania, impostata proprio su una pianta triangolare (Fig. 5).

Simili matrici si trovano già nel progetto dell’Albergo Arizona (iniziato intorno al 1954), o addirittura prima nei progetti di case all’inizio del decennio.10

Nell’opera di Wright, Carloni trova insomma gli strumenti per approcciare anche l’esotico contesto. I precetti dell’architettura organica, da lui attentamente analizzati,11 ma anche le forme di quella architettura, si uniscono a una «idea» di architettura tradizionale africana che, in quegli anni, deve essere inserita in una più ampia riflessione sul significato e sul valore del vernacolare. Soprattutto sul fronte italiano, fin dal periodo tra le due guerre era infatti viva una rivalutazione della tradizione anonima e popolare, di un «vernacolo» che – dopo le indagini di Giuseppe Pagano sull’architettura rurale – diverrà un Leitmotiv proprio negli anni Cinquanta,12 con mostre, pubblicazioni e dibattiti dedicati a questo tema.13

Nel dicembre 1953, quindi mentre Carloni stava per concludere gli studi, Rogers lasciava spazio nella sua «Casabella Continuità» a un servizio sull’architettura tradizionale nell’Africa equatoriale, accompagnandolo con le seguenti parole: «… queste manifestazioni diventano argomenti attualissimi perché scuotono la tranquilla presunzione che ci fa assiedere sulla nostra civiltà e mettono in moto la coscienza intorno al verbo “civilizzare” al quale ci costringe di dare nuovi contenuti se non vogliamo confonderlo con quello più sbrigativo di “imporre”. Poiché le forze economiche travolgono fatalmente le condizioni di quelle società che sono basate su sistemi produttivi tecnicamente più arretrati, come trovare l’armonia tra il vecchio e il nuovo?».14

Nonostante la casualità della commessa, il progetto di Carloni deve dunque essere contestualizzato in una più ampia cornice di ripensamento e rivalutazione del Moderno, in cui la vicina Italia fu fortemente impegnata a suggerire delle risposte.

Wright, secondo questa prospettiva, rappresentò allora per Carloni una possibile chiave interpretativa, valida e versatile: un’enciclopedia da cui apprendere un lessico da declinare a piacimento, un vocabolario dalle infinite possibilità.

Carloni imposta la chiesa su un triangolo equilatero, ovvero una pianta centrale che impone una particolare organizzazione interna, per ora – dato lo stato preliminare del progetto – soltanto abbozzata. L’organizzazione dell’aula presenta un altare al centro, verso il quale convergono tutte le panche, disegnate in forma di doppia losanga (ancora un omaggio wrightiano). La forza centripeta di questa soluzione, che fa tendere tutto verso il baricentro della chiesa, «libera» i tre vertici della pianta, così destinati a due cappelle laterali e al battistero. Proprio da questa parte viene collocato il doppio ingresso, che così recupera l’assialità e la direzionalità di una pianta longitudinale (il contrasto e la riconciliazione tra schema centrale e andamento longitudinale: un tema antico quanto la storia dell’architettura). Dalla parte opposta dell’ingresso, in mezzeria di uno dei lati del triangolo, Carloni ricava la sagrestia, anch’essa triangolare.

Tutto intorno alla sala si sviluppa, saggiamente dato il clima, uno spazio filtro riparato dal sole dalle falde della copertura. I disegni di studio, accesi da rapidi accenni di colore, mostrano l’idea volumetrica complessiva, che ancora gioca sulla triangolazione e sul riferimento a Wright. Tre falde di ampiezza decrescente, staccate l’una dall’altra da una linea d’ombra che potrebbe corrispondere a balconate protette, segnano la progressione ascensionale dell’edificio. Tale «gradazione» è con evidenza un incrocio tra un’idea archetipica di architettura vernacolare africana e le variazioni wrightiane del tetto a falda, a loro volta ispirate in varia misura all’architettura giapponese, che com’è noto l’architetto americano fotografò e studiò ripetutamente in più momenti.15

Guardando le storiche fotografie del tempio di Nagoya (Fig. 6), ad esempio, si crea infatti una sorta di risonanza tra la rilettura wrightiana dei templi nipponici e la rilettura di Carloni dell’opera di Wright in un edificio pensato per l’Africa. Da notare, nei disegni dell’architetto ticinese, è anche l’accento posto sull’orizzontalità, estremizzata dall’ampliamento all’infinito dei camminamenti coperti ai lati della chiesa.

Non realizzato, il progetto della chiesa africana può essere visto come un esercizio giovanile di sperimentazione che prelude a più concrete realizzazioni ticinesi.16 Alcuni degli elementi immaginati per l’Angola, in particolare, caratterizzeranno le opere di Carloni degli anni successivi. Guardando Casa Gianoni a Gnosca, ad esempio, del 1961-1962, ritroviamo il gioco degli arretramenti e sfalsamenti delle falde di copertura, come anche – specie nella più tarda Casa Perucchi 1 ad Arosio (1969-1970) – una spiccata orizzontalità.

Ma il progetto per la chiesa angolana ha un precedente ben preciso nella – ancora brevissima – biografia dell’architetto ticinese: il suo progetto di laurea al Politecnico di Zurigo, del 1954, conservato anch’esso negli archivi di Bellinzona.17 Esso aveva per oggetto una chiesa allo Schanzengraben (Zurigo), con annesso un edificio dotato di servizi, uffici e camere per la comunità ecclesiastica; insomma, un programma molto simile a quello poi chiesto in Africa (Figg. 9-11). È probabile che proprio l’esperienza acquisita da Carloni con il progetto di laurea abbia attirato, due anni dopo, la commessa angolana.

Per continuare a leggere il saggio di Gabriele Neri, acquista qui Archi 2/2020. Qui puoi invece leggere l'editoriale con l'indice del numero.

Note

- La bibliografia è vasta (ma non vastissima). Esemplificativo, specie per l’apparato iconografico, è il recente M. Herz (a cura di), African modernism: the architecture of independence: Ghana, Senegal, Côte d’Ivoire, Kenya, Zambia, Park Books, Zurigo 2015. Tra i contributi dell’epoca si segnala il numero monografico della rivista «Edilizia Moderna» dedicato all’Africa, n. 89-90, 1967.

- Il caso più eclatante, e poco conosciuto, è quello dell’architetto Mario De Marchi, che negli anni Settanta fu attivo ad Abidjan, Costa d’Avorio, come membro dello Studio Nervi – l’ufficio del grande ingegnere Pier Luigi Nervi e dei figli Antonio e Mario – responsabile per i progetti locali. È, questa, una parte dell’attività dello Studio Nervi ancora pressoché sconosciuta, sulla quale chi scrive, insieme a Micaela Antonucci, sta svolgendo una ricerca dal titolo Nervi in Africa, che sarà pubblicata nei prossimi mesi. Tra gli altri casi, si può citare l’opera dell’ingegner Giovanni Lombardi in Africa. Cfr. Giovanni Lombardi ingegnere. Studi e opere 1950-2005, Skira, Milano 2005.

- Fondazione Archivi Architetti Ticinesi presso l’Archivio Cantonale di Bellinzona (AAT), Fondo Carloni, S3, n. 009.005., «Chiesa in Africa. Lavoro di semestre (Angola) Africa», 8 disegni e documenti vari.

- Cfr. AAT, Fondo Carloni, S3, n. 009.005., «Chiesa in Africa. Lavoro di semestre (Angola) Africa», Lettera da Maria Aelisetti (?) alla segretaria (?) di Tita Carloni, 6 agosto 1956. L’anno 1956 è scritto in maniera non chiarissima; la datazione si è quindi appoggiata anche su altri indizi presenti nei documenti conservati.

- Ivi, Remarques, foglio dattiloscritto con schizzi a penna, s.d.

- Ibid.

- Ibid.

- Una per tutte, la Costa d’Avorio di Félix Houphouët-Boigny, in cui fiorì l’architettura moderna.

- Cfr. H. Ronner, S. Jhaveri, A. Vasella, Louis I. Kahn. Complete Work 1935-1974, Birkhäuser, Basel 1977.

- Cfr. N. Navone, Cenni storici, in F. Graf e B. Buzzi-Huppert (a cura di), Albergo Arizona. Tita Carloni con Luigi Camenisch, Mendrisio Academy Press, Mendrisio 2016, pp. 6-11.

- Come dimostra un ben più tardo articolo pubblicato sulla nostra rivista: T. Carloni, Architettura organica: definizioni ed ipotesi, «Archi», n. 2, 2001, pp. 11-15.

- M. Sabatino, Orgoglio della modestia. Architettura moderna italiana e tradizione vernacolare, FrancoAngeli, Milano 2011 (ed. or. Pride in Modesty. Modernist Architecture and the Vernacular Tradition in Italy, University of Toronto Press, Toronto 2011), p. 20.

- Cfr. ad esempio la Mostra di architettura spontanea alla IX Triennale di Milano del 1951 (A. Pica (a cura di), Mostra dell’architettura spontanea, IX Triennale di Milano, Milano 1951) o le riflessioni di Giuseppe Samonà (Architettura spontanea: documento di edilizia fuori della storia, «Urbanistica», 14, 1954, pp. 6-10); ecc.

- E.N. Rogers, Introduzione a Esempi di architettura equatoriale: Camerun, «Casabella Continuità», 199, dicembre 1953-gennaio 1954, p. 12.

- Cfr. M. Birk (a cura di), Frank Lloyd Wright’s Fifty Views of Japan: The 1905 Photograph Album, Pomegranate Artbooks, San Francisco 1996; K. Nute. Frank Lloyd Wright and Japan: The Role of Traditional Japanese Art and Architecture in the Work of Frank Lloyd Wright, Routledge, London 2000.

- Cfr. «Archi», n. 2, 2001, pp. 36-39.

- AAT, Fondo Carloni, n. 009.014.001 / 009.014.007, Chiesa allo Schanzengraben, lavoro di semestre, 7 disegni.

![Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Prospetto Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Prospetto](https://espazium.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020-04/2-carloni-angola.jpg)

![Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Sezione e prospetto Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Sezione e prospetto](https://espazium.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020-04/3-carloni-angola-aat.jpg)

![Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Pianta Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Pianta](https://espazium.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020-04/4-carloni-angola-aat.jpg)

![Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Schizzi preliminari Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Schizzi preliminari](https://espazium.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020-04/7-carloni-angola-aat.jpg)

![Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Schizzi preliminari Tita Carloni, progetto per una chiesa in Angola, s.d. [1956]. Schizzi preliminari](https://espazium.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020-04/8-carloni-angola-aat.jpg)