Wohnen am Wandelgang

Siedlung Hofwiesenstrasse, Zürich

In der Zürcher Siedlung Hofwiesenstrasse von Donet Schäfer Reimer Architekten ermöglichte der Laubengang effizient organisierte Grundrisse mit aussen liegender Erschliessung. Bauliche Elemente werten ihn zur gemeinschaftlich nutzbaren Begegnungszone auf.

Über die Dächer der Umgebung hinweg und vorbei am neungeschossigen Radiostudio bietet sich im achten Geschoss der Siedlung Hofwiesenstrasse eine erhabene Aussicht auf die Bergspitzen der Alpen. Die Sonne erwärmt nicht nur die Winterluft, sondern auch die Atmosphäre des technisch anmutenden Gebäudeensembles.

Im 2.4 m breiten Laubengang des nördlichen Hauses definieren wuchtige Sandsteinstützen die Bereiche zu den einzelnen Wohnungen und niedrige, mit Terracottafliesen überzogene Podeste laden zum Sitzen ein. Dieser Raum soll mehr sein als blosse Erschliessung an der lärmbelasteten Strassenseite – eine «Stadtloggia» für nachbarschaftliches Leben.

Doch an diesem Mittwochnachmittag sind die Vorhänge hinter den grossen Fenstern der Wohnungen fast alle zugezogen. Der Einblick in die Privatsphäre ist gerade nicht erwünscht.

Günstiger Wohnraum in kompaktem Volumen

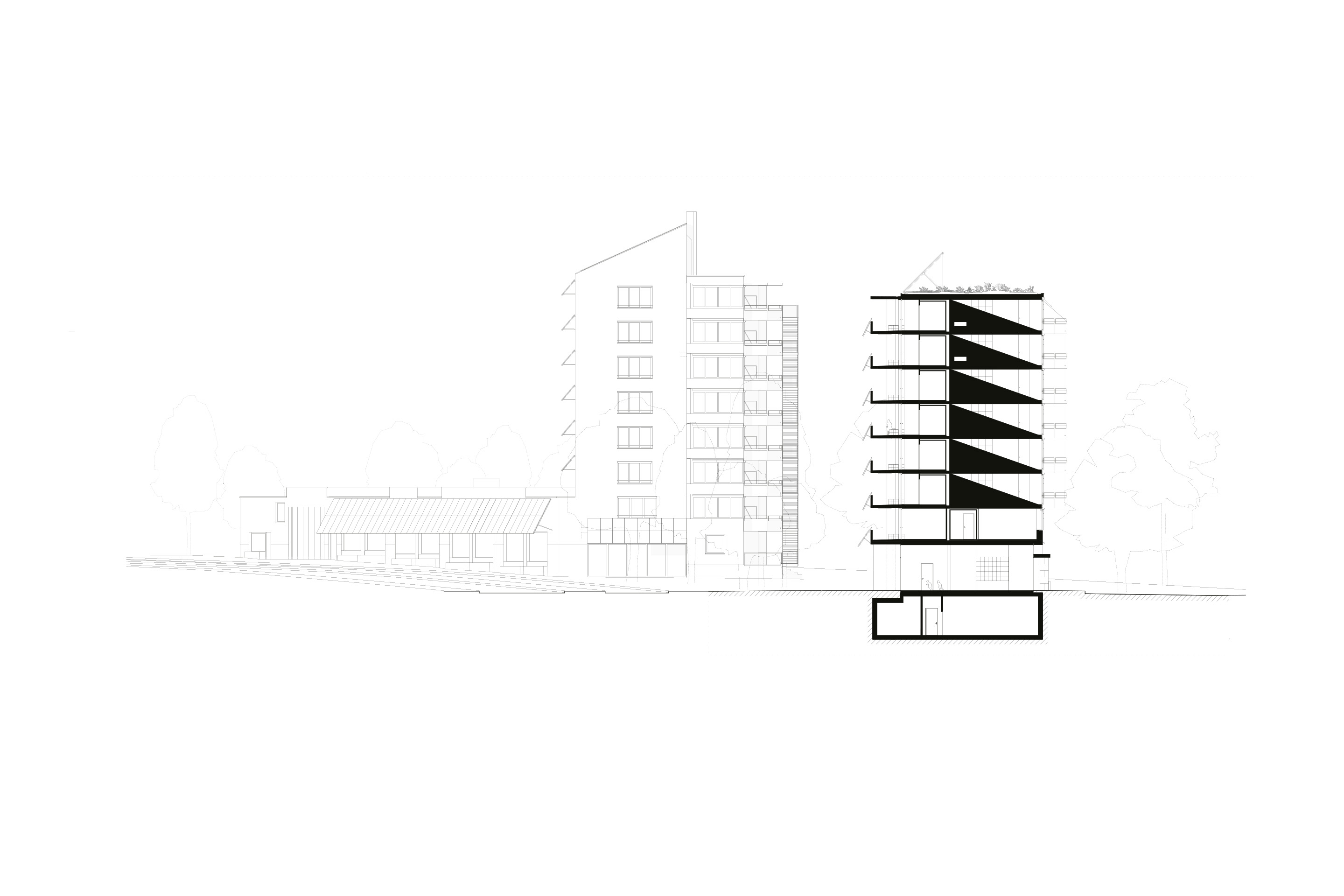

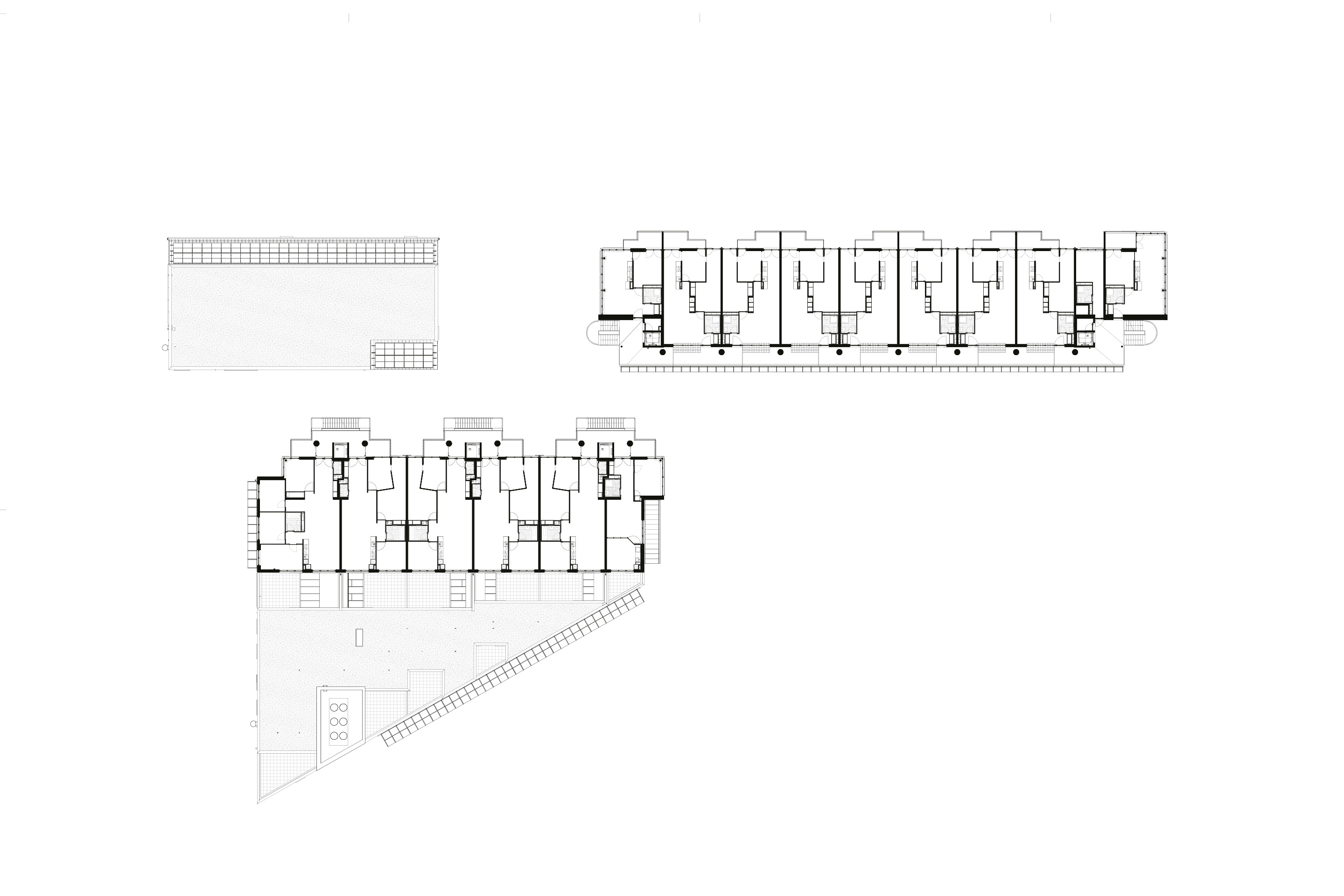

Die im Sommer 2024 fertiggestellte Siedlung besteht aus zwei parallel versetzten Wohnscheiben und einem eingeschossigen Kindergarten. In jeweils acht Geschossen sind insgesamt 111 Wohnungen in verschiedenen Grössen untergebracht. Das nördliche Wohnhaus beinhaltet 69 Kleinwohnungen. Diese sind über Laubengänge und zwei aussen liegende Treppenhäuser erschlossen.

Im südlichen Haus befinden sich mehrheitlich 4.5-Zimmer-Wohnungen. Die Erschliessung dieses Gebäudes ist über drei aussen liegende Treppenhäuser an der strassenabgewandten Seite ohne Laubengang organisiert. Ein Gittertörchen grenzt die offenen Treppen von den kleinen Balkonen vor den Schlafräumen ab.

Die Wohnungen werden von der Stiftung Einfach Wohnen kostengünstig vermietet, etwa ein Drittel davon subventioniert. Die städtische Stiftung wurde nach einem Volksentscheid von 2013 gegründet und verfolgt das Ziel, in Zürich «preisgünstige und ökologisch vorbildliche Wohnungen und Gewerberäume»1 zur Verfügung zu stellen. Die Photovoltaikanlage an den Fassaden trägt dem ökologischen, die kompakte Betonstruktur dem ökonomischen Ziel Rechnung.

Mit der neuen, zentrumsnahen Siedlung hat die Stiftung ihr Wohnungsangebot mehr als verdoppelt. In Zürich, wo bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird, ist so ein Projekt von grosser Bedeutung. Es bietet Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, in der Stadt zu leben, und fördert die soziale Durchmischung.

Entdecken Sie hier sämtliche Entwürfe zum Wettbewerb Neubau Areal Guggach III im Jahr 2018.

Doch die Freude vieler Anwohnerinnen und Anwohner wird getrübt vom Unbehagen gegenüber der Gestaltung. Zum einen erinnert die Scheiben-Typologie an die Plattenbauten der Nachkriegsmoderne und damit bewusst oder unbewusst an sozialen Wohnungsbau und dessen gesellschaftliche Probleme.

Zum anderen provoziert die Fassadengestaltung mit PV-Modulen zur Hofwiesenstrasse. Die schräg gestellten Einzelelemente über den Fenstern zitieren zwar die Form von Stoffmarkisen, sind aber selbst unflexibel. Sie garantieren permanenten Sonnenschutz, verdecken aber auch an nicht sonnigen Tagen einen beträchtlichen Teil der Aussicht.

Arealüberbauungen am Waldrand

Anders als die aktuell vorgebrachte Kritik lobte die Jury des 2018 entschiedenen Wettbewerbs explizit den Städtebau und die Gestaltung des Projekts. In der Bewertung wurde der «innovative Gesamtton»2 des Projekts und die selbstbewusste Absetzung von den vorhandenen Bebauungsmustern positiv hervorgehoben. Das Siegerprojekt umfasste neben den Wohnbauten auch eine Schule und einen Quartierpark. Die Realisierung wurde anschliessend unter den projektverfassenden Büros aufgeteilt.3

Zwischen Waldrand und Hofwiesenstrasse liegt die neue Überbauung neben den Siedlungen Guggach I + II. Dank Arealbonus durften auf den drei Arealen acht Geschosse in einer viergeschossigen Wohnzone errichtet werden. Das Wohnangebot der einzelnen Siedlungen ist auf jeweils andere Bevölkerungsgruppen ausgerichtet.

Die autonome Gestaltung der drei Areale betont diesen Unterschied. Die angrenzende Bebauungsstruktur setzt sich aus verschiedenen Stadtelementen zusammen: Schrebergärten, drei-, vier-, fünfgeschossige Wohnhäuser und das neungeschossige Radiostudio formen eine heterogene Stadtlandschaft.

Lesen Sie hier den Wettbewerbsbeitrag zum Schulhaus Brunnenhof, Etappe 2, in direkter Nachbarschaft.

In dieses Sammelsurium setzten die Architekten orthogonal angeordnete Baukörper, die sich auf das Radiostudio und die Wehntalerstrasse beziehen. Damit stehen die zwei artverwandten Wohnscheiben um 30 Grad abgedreht zur Hofwiesenstrasse und spielen so einen kleinen, dreieckigen Stadtplatz an der Tramhaltestelle frei. Die Querseite des südlichen und die Längsseite des nördlichen Gebäudes begrenzen ihn. Die leichte Überlappung der beiden Häuser bildet ein hohes Tor zum dahinter liegenden Quartierpark.

Anders als bei Guggach I und II, die mit der Bebauung einen innen liegenden Hof formen, wurde hier eine von allen Seiten offene Situation geschaffen. Während die neue Siedlung Anknüpfungspunkte an die Umgebung sucht, fehlen diese zu den anderen Gebäuden des Guggachareals. Ohne eine Gesamtplanung ist so aus den drei Guggachsiedlungen kein kohärentes Stadtquartier entstanden – die wuchtigen Volumen verbindet lediglich ihre Grösse.

Offenheit und Rückzugsorte

Die Öffentlichkeit ins Quartier einzubinden war ein zentrales Anliegen bei dem Projekt. Die publikumsorientierten Nutzungen im Erdgeschoss und die steinernen Bänke im Sockelbereich spiegeln diesen Gedanken wider. Auf der Parkseite des südlichen Gebäudes bietet eine Gemeinschaftsterrasse im erhöhten Erdgeschoss über die ganze Länge des Hauses Platz für nachbarschaftlichen Austausch.

Von hier aus strecken sich die drei aussen liegenden Erschliessungstürme aus Metallgitter empor. Die kühlen Materialien und die starken Strukturen wirken hart und abweisend. Die Offenheit der Erschliessung hingegen ist durchlässig und verbindet das Öffentliche mit dem Privaten.

Die Fassadengestaltung reagiert auf die unterschiedlichen Lichtsituationen von Strassen- und Parkseite. Zur Strasse hin prägen schräge PV-Elemente vor den Brüstungen des Laubengangs und über den Lochfenstern des Südgebäudes die Fassaden. Zum Park gliedern grosse, überwiegend raumhohe Fenster mit zartgelben Stoffstoren die Fassade hinter den Balkonen und Treppentürmen.

Der repetierte Grundrisstypus ist der Lärmsituation angepasst: Alle ruhigen Zimmer sind zur Parkseite ausgerichtet. Die Architektinnen entwickelten dafür ein Zimmer in L-Form. An der Fassade gerade mal 1.70 m breit und 4 m lang, versorgt es den innen liegenden Schlafraum (3 m × 3.5 m) mit Tageslicht. Der Rückzugsort im Innern als Konsequenz der sonst sehr öffentlichen Konzeption mit Laubengang scheint plausibel. Er fordert aber auch kreative Ideen zur Nutzung der ungewohnten Raumgeometrie.

Begegnungsraum bis vor die Wohnungstür

Der Herausforderung, auf wenig Fläche viel Wohnqualität zu schaffen, begegneten die Architekten mit individuellen, ambitionierten Ideen. Zum Beispiel ersetzten sie die ursprünglich vorgesehene Möblierung in den Laubengängen, die wegen des Brandschutzes nicht erlaubt war, durch Podeste.

So konnten sie trotzdem den Gedanken des nachbarschaftlichen Raums erhalten. Die rationale Ordnung und die kompakte Scheibentypologie trugen zum kostengünstigen Bauen und niedrigen Mietpreisen bei, verursachen aber auch den reflexartigen Vergleich mit dem Massenwohnungsbau.

Doch die Siedlung ist qualitativ hochwertig gebaut und leistet einen wichtigen Beitrag gegen den aktuellen Trend zur Verdrängung des einkommensschwächeren Teils der Bevölkerung. Das kollektive Zusammenleben ist der Leitgedanke des Projekts und hat mit den Laubengängen eine räumliche Übersetzung gefunden.

Ob dieser Schwellenraum künftig wie gewünscht genutzt wird, ob die Vorhänge zurückgezogen werden und die Nachbarn hier gemütlich zusammensitzen, kann man im ersten Winter nach Bezug noch nicht feststellen. Mit dem Laubengang wäre das Potenzial jedenfalls vorhanden.

Die ausführliche Version dieses Artikels ist erschienen in TEC21 03/2025 «Effizient mit Laubengang»

Neubau Siedlung Hofwiesenstrasse, Zürich

Bauherrschaft

Stiftung Einfach Wohnen, Zürich

Bauherrenvertretung

Thiesen & Wolf, Zürich

Architektur

Donet Schäfer Reimer Architekten, Zürich

Baumanagement

HSSP, Zürich

Tragwerk/Fassadenplanung

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure, Zürich

Landschaftsarchitektur

Atelier Loidl, Berlin

HLK-Planung

Waldhauser + Hermann, Münchenstein

Sanitär-Planung

BLM Haustechnik, Zürich

Elektro-/PV-Planung

IBG B. Graf Engineering, Winterthur

Bauphysik

BAKUS Bauphysik & Akustik, Zürich

Gastroplanung

planbar, Zürich

Verkehrsplanung

Rombo – Räume Mobilität Zukunft, Zürich

Brandschutz

Basler & Hofmann, Zürich

Nachhaltigkeit

Büro für Nachhaltigkeit am Bau, Zürich

Mobilitätskonzept

Planungsbüro Jud, Zürich

Signaletik

Moiré, Zürich

Kunst am Bau

Katerina Šedá, Tschechien

Vergabeform

Selektiver Projektwettbewerb, 2018

Gebäudevolumen (SIA 416)

49 400 m³

Geschossfläche (SIA 416)

15 500 m²

Leistung PV-Anlage

Rund 380 kWp

Mietpreise

z. B. 3-Zimmer-Wohnung 72 m2 für Fr. 1180.–

(subventioniert) bzw. Fr. 1435.– (regulär)

Anmerkungen

1 Jurybericht Areal Guggach III, S. 7

2 Jurybericht Areal Guggach III, S. 32

3 Weyell Zipse realisierten das Schulhaus, Atelier Loidl den Quartierpark und Donet Schäfer Reimer Architekten die Wohnhäuser mit Kindergarten