Comment définir la «qualité» dans la culture du bâti?

Afin d’atteindre une Culture du bâti de qualité, il faut bien s’accorder sur ce qu’on appelle «qualité». L’Office fédéral de la culture propose une méthode, fondée sur huit critères. Le système de points inquiète déjà certains professionnels, notamment les architectes. Peut-on vraiment mettre une note à la Culture du bâti ? Et qui le fera? Nous discutons de ces problèmes avec Oliver Martin, l’un des artisans du Système Davos de qualité.

La publication du Système Davos de qualité (SDQ) lance un débat de fond sur la question de l’évaluation de la culture du bâti et provoque déjà des réactions. Lors d’un préavis sur une première version de l’outil, la Fondation Culture du bâti Suisse remettait en question la méthode même, estimant qu’il n’est pas possible d’évaluer la culture du bâti avec une note, comme vous le proposez. Les projets ont tous leur spécificité et une évaluation ne devrait donnée que dans le cadre d’une discussion.

Des doutes ont été émis sur la possibilité de définir la qualité de manière objective, effectivement. Mais j’entends de moins en moins ces critiques, qui à mon avis sont surtout une excuse pour se soustraire à toute évaluation. Or, notre ambition est bien de déterminer ce qui définit un projet de qualité. Politiquement on ne peut pas exiger une meilleure culture du bâti sans déterminer quelle est cette qualité à laquelle nous aspirons. Évidemment c’est un concept qui est très large, qui reste ouvert. Notre outil ne doit pas être perçu comme un «mode d’emploi» au sens strict.

Notre démarche est la suivante: d’abord définir la qualité, sur la base de huit critères qui n’avaient pas été réunis jusqu’à aujourd’hui. Ces critères permettent surtout de détecter le manque de qualités dans un projet. Ensuite sensibiliser à ce concept de qualité large, qui tienne compte d’aspects tels que la neutralité carbone, la durabilité, l’accessibilité, la diversité, l’esprit du lieu, etc. En troisième lieu, il s’agira de proposer un outil qui pourrait être utilisé – si on le souhaite – sur le terrain, mais évidemment avec des adaptations aux conditions spécifiques de chaque situation.

Une autre critique sur le cadre d’utilisation de cet outil. D’après le mode d’emploi (La recette complète), le SDQ s’adresserait à tout le monde, aussi bien aux usagers qu’aux professionnels du bâti. Ceux-ci ont-ils vraiment besoin d’un tel instrument, étant donné qu’ils sont habitués à discuter de la qualité?

Je crois que oui. Aujourd’hui, dans beaucoup de programmes de concours, on trouve des exigences sur les plans économique, fonctionnel et environnemental, mais souvent cela s’arrête là. Avec le SDQ nous voulons aller au-delà, et inclure les aspects culturels et sociaux qui ont la même importance, sans pouvoir les détailler concrètement pour chaque situation en amont.

La plupart des critères que nous avons proposés apparaissent dans les rapports de jurys. Mais en les formulant explicitement nous en soutenons l’importance et permettons le développement d’un discours sur la qualité qui ne dépende pas d’un jury donné, ou du seul cercle des architectes et professionnels du secteur, souvent considérés comme étant plus habilités à parler de qualité que d’autres.

À vous entendre, j’ai le sentiment que cet outil pourrait servir à contrebalancer la mainmise que les architectes ont sur la culture du bâti!

Non, il s’agit plutôt de systématiser et d’objectiver la notion de culture du bâti. On nous demande d’ancrer la notion de qualité dans la loi, il faut bien qu’on en définisse le cadre! On ne peut pas laisser la qualité être déterminée uniquement par la composition et l’avis de tel ou tel jury.

Peut-être, mais il y a un problème de taille: l’évaluateur. Quels que soit les critères proposés, aussi objective soit la méthode, le formulaire d’évaluation sera rempli très différemment suivant qu’il arrive entre les mains, disons, d’un syndic d’une petite commune rurale ou d’une architecte FAS genevoise… Pour atteindre une forme d’«objectivité», il faudrait réunir une quantité de personnes provenant de tous horizons. En admettant que cela soit techniquement possible (ce dont je doute), on ne parviendrait au mieux qu’à un compromis médiocre, pas à la qualité.

Nous proposons d’utiliser notre approche pour procéder à une sorte d’auto-évaluation, pour se poser toutes les questions pertinentes, selon son propre background et en fonction de sa propre position. L’auteur d’un projet le jugera effectivement bien différemment qu’un utilisateur, c’est pourquoi il s’agit d’un système ouvert, qui nécessitera d’être développé d’avantage si on veut l’utiliser de façon systématique.

De quelle manière sera développé l’instrument?

Pour aller plus loin, il faudra définir des indicateurs pour chaque critère, en établissant un benchmarking pour chaque tâche et chaque contexte spécifique. C’est une méthode qui existe dans d’autres domaines complexes, comme dans l’environnement. Il faudra donc développer certains indicateurs, puis fixer pour chaque situation spécifique des seuils à atteindre et ainsi objectiver chacun des critères. Nous y travaillerons dans une prochaine étape, en nous fondant sur des typologies de cas.

Il sera difficile de faire des typologies avec des cas si différents. Ce qui est intéressant avec l’instrument, c’est qu’on se concentre sur des lieux et non des objets et qu’il met sur un même plan des infrastructures, des paysages, des éléments qui n’étaient pas forcément mis au même plan auparavant.

C’est ce que dit la Déclaration de Davos: l’environnement construit dans son ensemble est une expression de notre culture du bâti.. Cela inclut donc des aspects psychologiques, sociaux, mais également environnementaux et économiques, fonctionnels, etc. Tous ces aspects contribuent ensemble à la qualité.

Mais il manque des artefacts issus du design industriel – voitures, signalétiques ou les affiches –, qui impactent fortement notre environnement. Pourquoi ne pas intégrer tout cela à la Baukultur?

C’est une bonne question. Nous avons voulu nous limiter à nos compétences, l’environnement construit, et n’avons ainsi pas explicitement inclus les objets mobiles. Mais le mobilier urbain, même s’il n’est pas fixe, peut effectivement aussi être considéré sous l’angle du SDQ en tant que partie de l’environnement construit.

Il me semble que les critères du SDQ favorisent une vision de la culture du bâti qui émane du patrimoine et de ses problèmes. Sur les huit critères, deux se concentrent sur un même problème, identitaire: Esprit du lieu et Contexte.

Dans notre système, la notion d’Esprit du lieu se réfère aux aspects sociaux et émotionnels, tandis que celle de Contexte traite les questions spatiales et matérielles. Il me paraît normal et juste que l’existant et sa valeur jouent un rôle central quand on parle de la qualité d’un lieu. Le patrimoine n’a en soi pas de problème, c’est plutôt les exigences et les attentes de notre société contemporaine qui sont problématiques, lorsqu’elles remettent fondamentalement en question ce qui existe déjà.

Parmi le groupe de travail international qui a conçu le SDQ, on trouve surtout des personnes actives dans la défense et la sauvegarde du patrimoine. Les concepteurs (architectes, ingénieurs) ne semblent pas y être représentés. N’y a-t-il pas un biais?

Non. Dans le groupe éditorial figurent en effet des personnalités qui viennent du domaine du patrimoine, mais il y a également des représentants de l’aménagement du territoire, de l’architecture et de la Culture du bâti. Nous avons travaillé avec le groupe éditorial qui avait déjà travaillé sur la Déclaration de Davos, en s’associant à des architectes, notamment l’Union internationale des architectes.

Certes, la Déclaration de Davos est elle-même issue du milieu de la protection du patrimoine, mais elle en défend justement, avec la notion de «culture du bâti», une vision modernisée, qui englobe la création contemporaine. Et c’est dans cette logique que nous proposons d’inscrire la culture du bâti dans la loi sur la protection de la nature et du paysage, dans le cadre du contre-projet à l’initiative pour la biodiversité.

J’aimerais relever que le SDQ a en parallèle également été discuté dans un groupe d’experts de la Commission européenne appelé Open Methods and Coordination (OMC Group). Ce groupe, composé surtout d’ingénieurs, d’architectes ou d’aménagistes, a repris les critères du SDQ et la Commission européenne les citera dans un rapport publié cet automne visant à augmenter la qualité du bâti sur le continent. Cet écho au niveau européen est naturellement très positif.

Il y a des architectures qui sont exceptionnelles, au point que leur qualité outrepasse cette logique d’évaluation. Malgré toutes les critiques émises à son égard, un objet comme le Rolex Learning Center à l’EPFL, de par son parti, déraisonnable à maints égards, dépasse par son enjeu les différents critères du SDQ. Il me semble qu’il manque dans cet instrument un critère qui rende compte des qualités propres à l’architecture, de l’essence même du projet, dont la nature ne peut pas être décrite par des critères.

Peut-être, et cette critique fait écho au sentiment que peuvent avoir les architectes de perdre leur hégémonie interprétative [Deutungshoheit] dans ce débat. C’est le cas si l’architecture ne tient pas compte des autres critères qui déterminent la qualité d’un objet. Si un bâtiment est très intéressant sur le plan de l’architecture mais s’avère être gourmand en ressources et engendrer une pollution importante, ou encore n’apporte rien au tissu construit, il ne doit aujourd’hui plus être considéré comme «culture du bâti de qualité».

Dans son préavis, la Fondation Culture du bâti Suisse craint que le SDQ, avec ses huit critères ne provoque un nivellement (Nivellierung) de la qualité, parce qu’il établit une moyenne. Comment rendre compte de la création? Des projets originaux, innovants, exploratoires? L’école de Leutschenbach, par exemple (Christian Kerez, 2009): ici encore, on pourra discuter chaque critère, mais comment un système tel que le SDQ pourra rendre compte de la qualité exceptionnelle de sa contribution – sa structure, et surtout son système de circulation, qui a exercé une influence décisive sur les écoles. Ne pensez-vous pas que l’instrument, implémenté dans un concours, empêche ce genre d’objets de voir le jour?

Non. Si nous construisons aujourd’hui un lieu qui ne répond en rien à des critères sociaux, de durabilité, ou qui n’est pas accessible à tous, alors effectivement il ne pourra pas être considéré comme relevant d’une culture du bâti de qualité. Cela restera peut-être une «architecture exceptionnelle», et il faut faire la distinction. Ce projet n‘aurait d’ailleurs pas été écarté avec le SDQ. Le but avec le SDQ est avant tout de lancer le débat sur la grande masse de bâtiments qui sont construits au quotidien, pour qu’une discussion ait lieu sur ce plan, et pas seulement sur l’architecture d’objets phares implantés une fois tous les cinquante ans dans une grande ville. Nous avons testé cet instrument sur une série de lieux et d’objets et les critères se vérifient comme étant pertinents.

En effet, dans la Déclaration, il est clairement spécifié que la question de la qualité ne se pose pas tant dans les centres urbains, qui sont souvent bien construits et préservés, que dans les zones périphériques, les régions en décroissances où le paysage est mité et les investissements en termes de culture du bâti sont médiocres. Si on suit cette observation, les architectes ne devraient pas vraiment s’inquiéter, car l’objectif est surtout d’agir là où l’on ne regarde pas suffisamment.

Effectivement, en général la qualité du bâti est plus soignée dans les centres urbains et ne fait l’objet de beaucoup moins d’attention dans les zones périphériques. Ces zones sont également une expression de notre culture du bâti, et ils ont un déficit de qualité. Elles ont un impact important qu’on ne peut négliger, car elles font aussi partie du cadre de vie quotidien d’une grande partie de la population.

Si on préfère se reposer sur les conceptions des Suisses moyens, il y a de quoi s’inquiéter. D’après l’enquête menée en 2018 sur la perception de la culture du bâti, la majorité des Suisses privilégient une architecture faussement traditionnelle, en campagne – ou dans ce qu’il en reste.

Oui, et il faut arrêter de mépriser ce rêve, mais s’engager pour que les questions concernant la culture du bâti et sa qualité soient connues et débattues davantage. D’un côté on se moque volontiers du rêve pastoral, mais d’un autre on célèbre également ce genre de projets : aussi, dans nos revues d’architecture, on trouve régulièrement de villas contemporaines qui utilisent des surfaces complètement disproportionnées, sur des immenses parcelles. Cela fait aussi partie de ce qui doit être discuté.

Oliver Martin, docteur en architecture de l’EPFZ, est chef de la section Culture du bâti de l’Office fédéral de la culture. Il est l’un des auteurs du Système Davos de qualité.

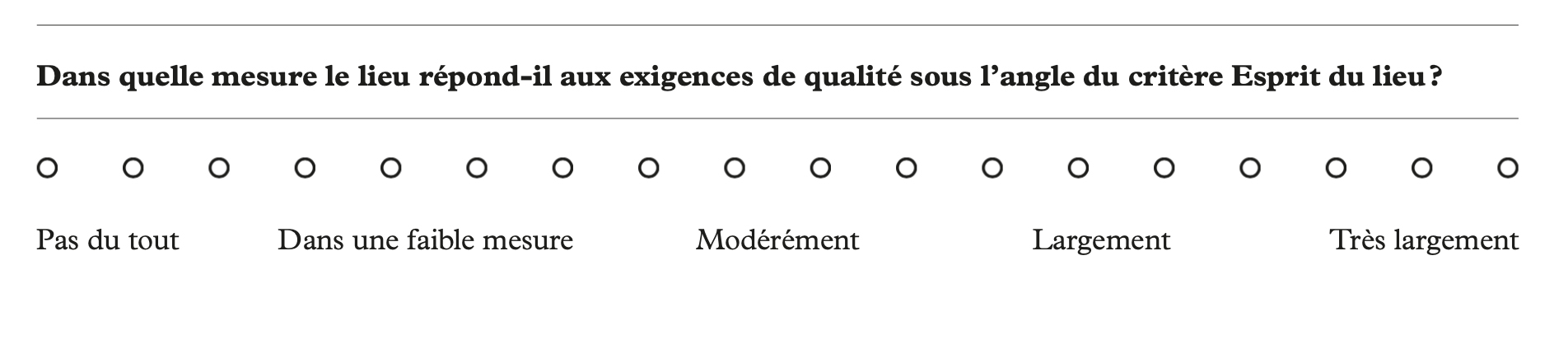

Le Système Davos de qualité est un instrument conçu par l’Office fédéral de la culture pour évaluer la culture du bâti. Des «lieux» (objets d’architecture, ensembles, quartiers, etc.) peuvent être évalués par une série de questions et une note de 1 à 18 dans huit critères. Une note globale est obtenue avec la moyenne.

Les huit critères sont:

Diversité: la culture du bâti de qualité relie les personnes entre elles

Gouvernance: la culture du bâti de qualité se fonde sur la bonne gouvernance

Environnement: la culture du bâti de qualité préserve l’environnement

Contexte: la culture du bâti de qualité entraîne la cohésion spatiale

Fonctionnalité: la culture du bâti de qualité répond aux besoins

Beauté: un lieu empreint d’une culture du bâti de qualité est beau

Esprit du lieu: la culture du bâti de qualité renforce l’Esprit du lieu

Économie: la culture du bâti de qualité ajoute une plus-value économique