Dans les traces de Lescaze

Transformation et rénovation de la chancellerie de l’ambassade suisse à Washington

À Washington s’achève la restauration patiente et soignée de la chancellerie conçue par William Lescaze à la fin des années 1950. L’opération, menée par Christian Dupraz Architecture Office (CDAO) et DLR Group révèle une qualité constructive insoupçonnée et consolide l’importance historique du plus mal connu des «héroïques» américains.

En 2006, la nouvelle résidence de l’ambassade de Suisse à Washington était achevée, selon les plans de Steven Holl Architects et Rüssli Architekten. Dans l’esprit qui caractérisait l’époque, le bâtiment a été construit selon les «normes suisses Minergie» respectueuses de l'environnement et correspond à LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Dix ans plus tard, lors de la formulation des objectifs pour la remise en état de la chancellerie, la possibilité d’en faire une construction exemplaire du point de vue environnemental, une vitrine des technologies vertes, a été considérée et rapidement redirigée vers une priorisation des aspects patrimoniaux, sa mise en valeur dans une culture du bâti de qualité. L’édifice, construit dans les années 1950, a été conçu par un architecte suisse puis américain dont le nom apparaît en bonne place dans la plupart des livres dédiés à l’architecture du 20e siècle: William Lescaze (1896-1969). Malgré quelques interventions altérant le projet original, la chancellerie conservait toujours ses caractéristiques ainsi que ces qualités d’origine.

Reconnaissant l’importance historique de l’architecte, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) estime que sa réfection serait effectivement l’occasion de réaliser une opération exemplaire, mais du point de vue patrimonial. Or le bâtiment est tout sauf une icône ; il brille surtout par sa modestie. Lors du discours d’inauguration, l’architecte avait même assumé que le maître-mot de son projet était «la simplicité» (“Simplicity is the keynote”).

L’architecture au service de la diplomatie

Pour se convaincre de la stratégie à adopter, l’Office fédéral confie une étude à des spécialistes de l’histoire du patrimoine moderne, Jürg Graser et Bruno Maurer une étude historique. Ils rendent un rapport de 60 pages, nourries par des investigations menées dans les archives fédérales, celles de l’ambassade et le fonds William Lescaze déposé à l’Université de Syracuse, et confirment l’intérêt patrimonial de la chancellerie, dans la carrière de Lescaze, mais surtout dans le développement de l’architecture suisse des années 1950.

Le bâtiment de la chancellerie à Washington (1957-1959) n'était que la seconde construction à représenter la Suisse à l'étranger

L’importance de l’édifice se révèle surtout en tenant compte du contexte (géo)politique, écrivent-ils, en étudiant cette décennie particulièrement importante dans la consolidation d’une certaine image que la Suisse véhicule à l’étranger – et en particulier aux États-Unis – en se reposant grandement sur l’art, le design, mais aussi l’architecture : modeste, mais toujours soignée. Un programme dédié à l’architecture est soutenu par une exposition itinérante montrée par Pro Helvetia dans 12 villes nord-américaines, entre 1953 et 1955, puis par les réalisations de pavillons d’exposition qui témoignent de la rigueur et de la qualité de la construction suisse. Dans ce contexte, la réalisation d’un édifice diplomatique à Washington revêt une importance primordiale. Après la construction de l'ambassade de Suisse à Ankara (1936-1938), le bâtiment de la chancellerie à Washington (1957-1959) n'était que la seconde construction à représenter la Suisse à l'étranger.

Un Genevois au MoMa

Ce n’est pas un hasard si le mandat est confié à William Lescaze (1896-1969). Bien que mal connu aux États-Unis, cet architecte joue un rôle intéressant dans l’émergence du style international aux États-Unis et deviendra en quelques sortes le principal intermédiaire des rapports qu’entretiennent les deux pays sur le terrain de l’architecture moderne. Né à Onex (GE), Willam Lescaze a étudié aux Beaux-Arts de Genève puis à l’École de polytechnique de Zurich. Il reçoit son diplôme des mains de Karl Moser, le « parrain » de l’architecture moderne en Suisse et noue des amitiés avec son fils, Werner Moser (Haefli Moser Steiger) et Alfred Roth, autres figures de la période dite « héroïque » du modernisme.

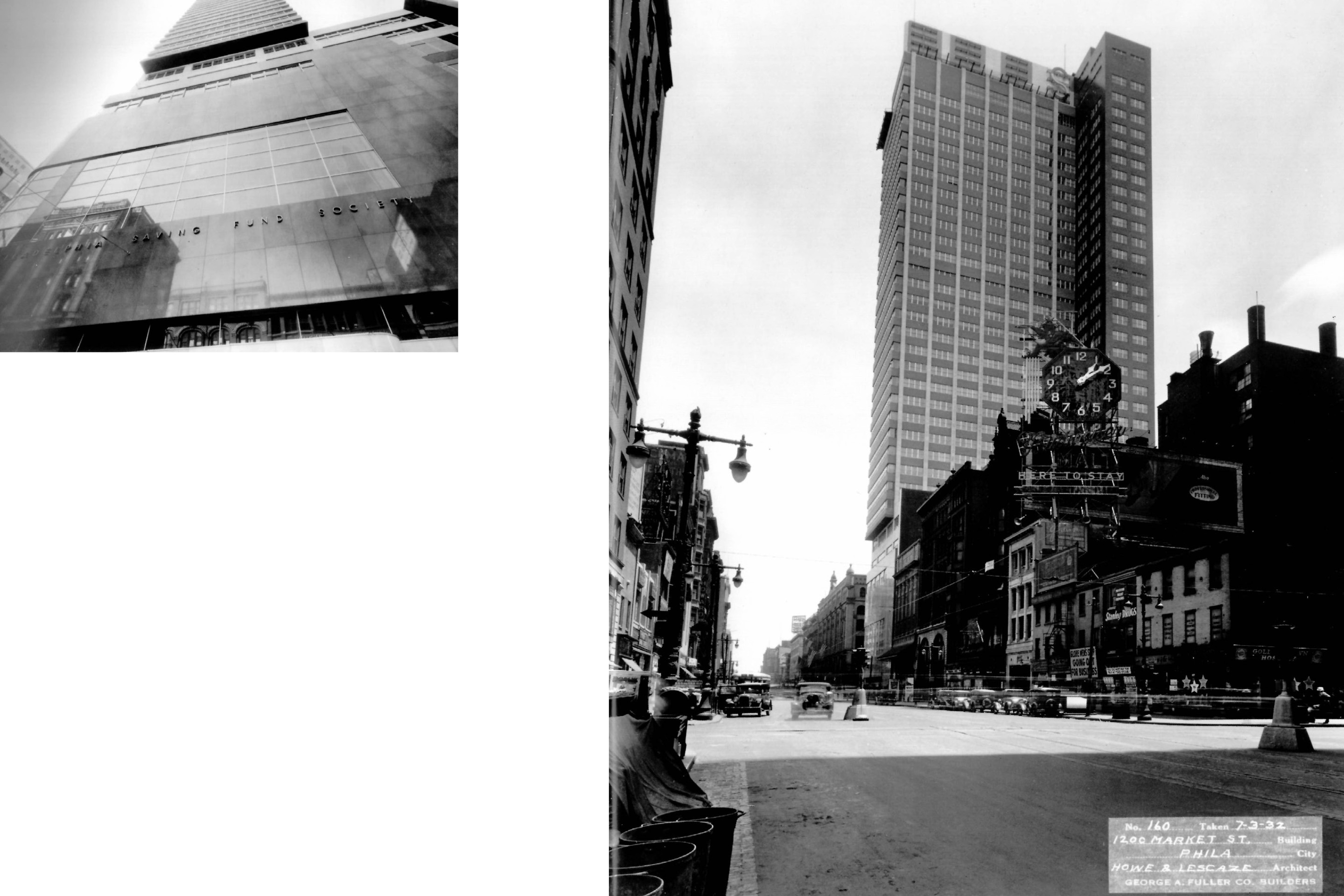

Lescaze s’installe en 1920 à Philadelphia, où il mènera une carrière impressionnante, probablement parce qu’il est l’un des premiers à y importer les principes de ce qu’on appellera bientôt le « style international », notamment avec le projet d’immeuble-tour réalisé avec George Howe pour la Philadelphia Savings Fund Society (PSFS), achevé en1932. La fameuse exposition qui devait consacrer cette nouvelle avant-garde au Museum of Modern Art (MoMa) cette année-là présente des maquettes de Lescaze & Howe. Dès lors, Lescaze est régulièrement commissionné pour représenter la Suisse aux États-Unis, notamment pour réaliser le pavillon de la Suisse à l’exposition internationale de 1938. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit désigné pour réaliser le nouveau bâtiment de la chancellerie de l’ambassade.

Exécutée avec soin entre 1957 et 1959, elle est pratiquement son dernier projet. Bien loin déjà du modernisme héroïque des années 1920, avec son appareillage en brique, sa façade arrondie et son escalier libre, elle prend des accents « aaltiens », qui rappellent par exemple la Baker House réalisée par Alvar Aalto sur le campus de Boston, en 1949. Mais par sa sobriété et sa légèreté structurelle, l’édifice pourrait aussi être rapproché du pavillon construit pour la Biennale de Venise par Bruno Giacometti (1950-1951): une architecture modeste dont le luxe discret tient dans sa très haute précision, son ouverture et sa transparence, et le soin donné à la mise en œuvre de ses matériaux.

La chancellerie “Drive-Through”

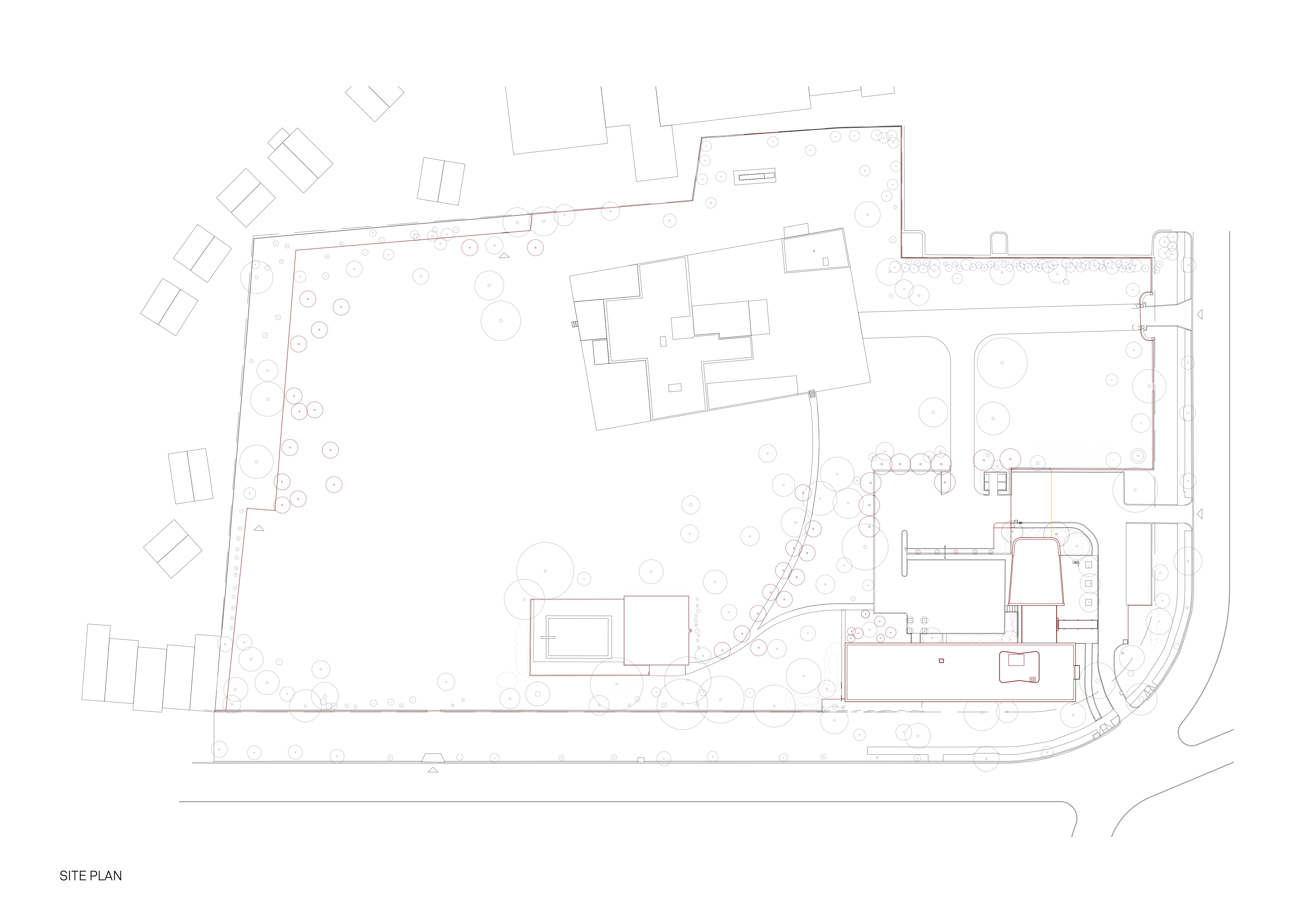

Sélectionnée à l’issue d’un concours sélectif sur esquisse (Planerwahlverfahren), l’équipe CDAO et DLR Group emporte l’adhésion de la commission d’experts par sa lecture du site et sa stratégie pour rétablir la relation qu’entretient l’édifice avec celui-ci.

Elle est conçue pour une société qui se déplaçait exclusivement en voiture

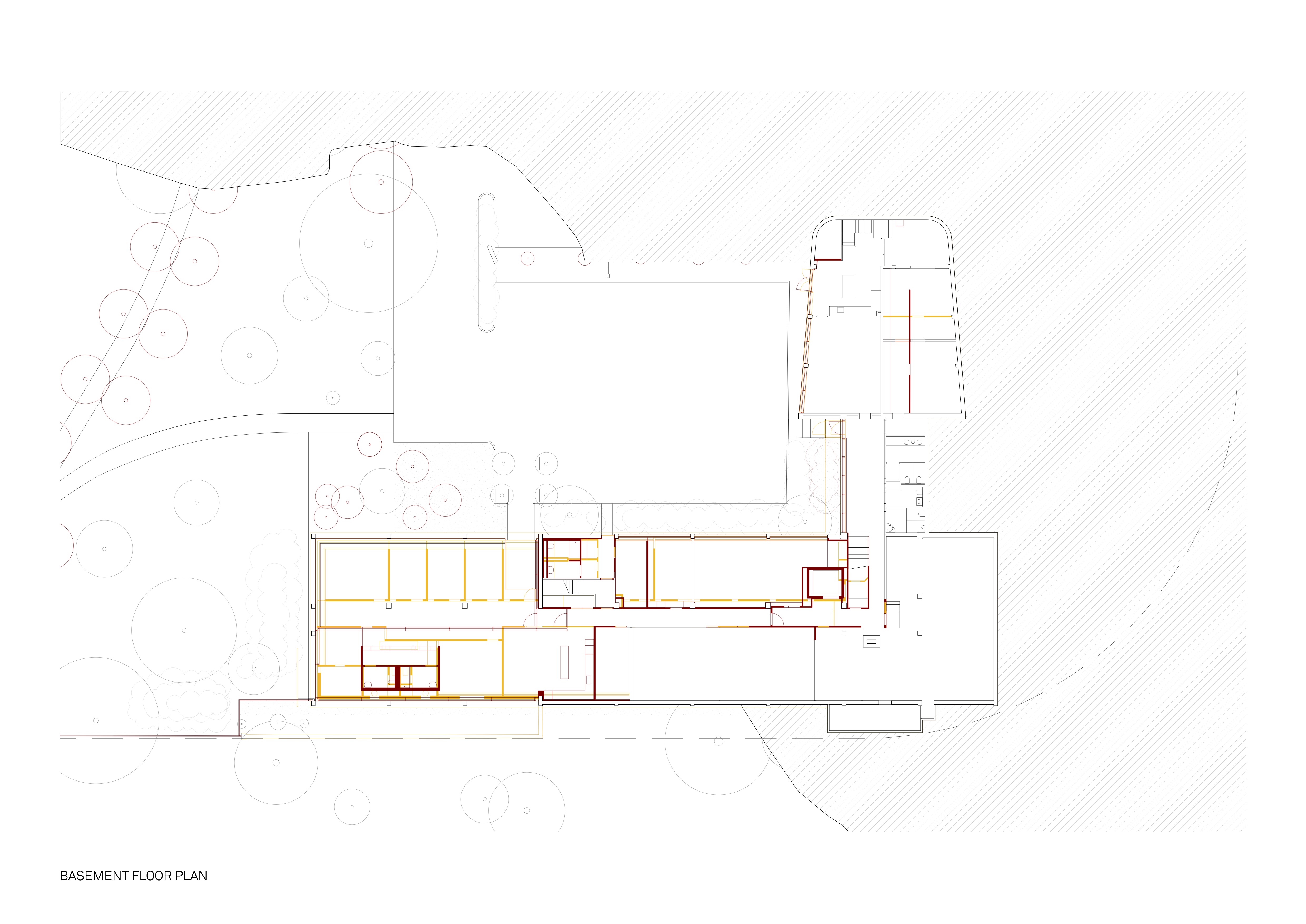

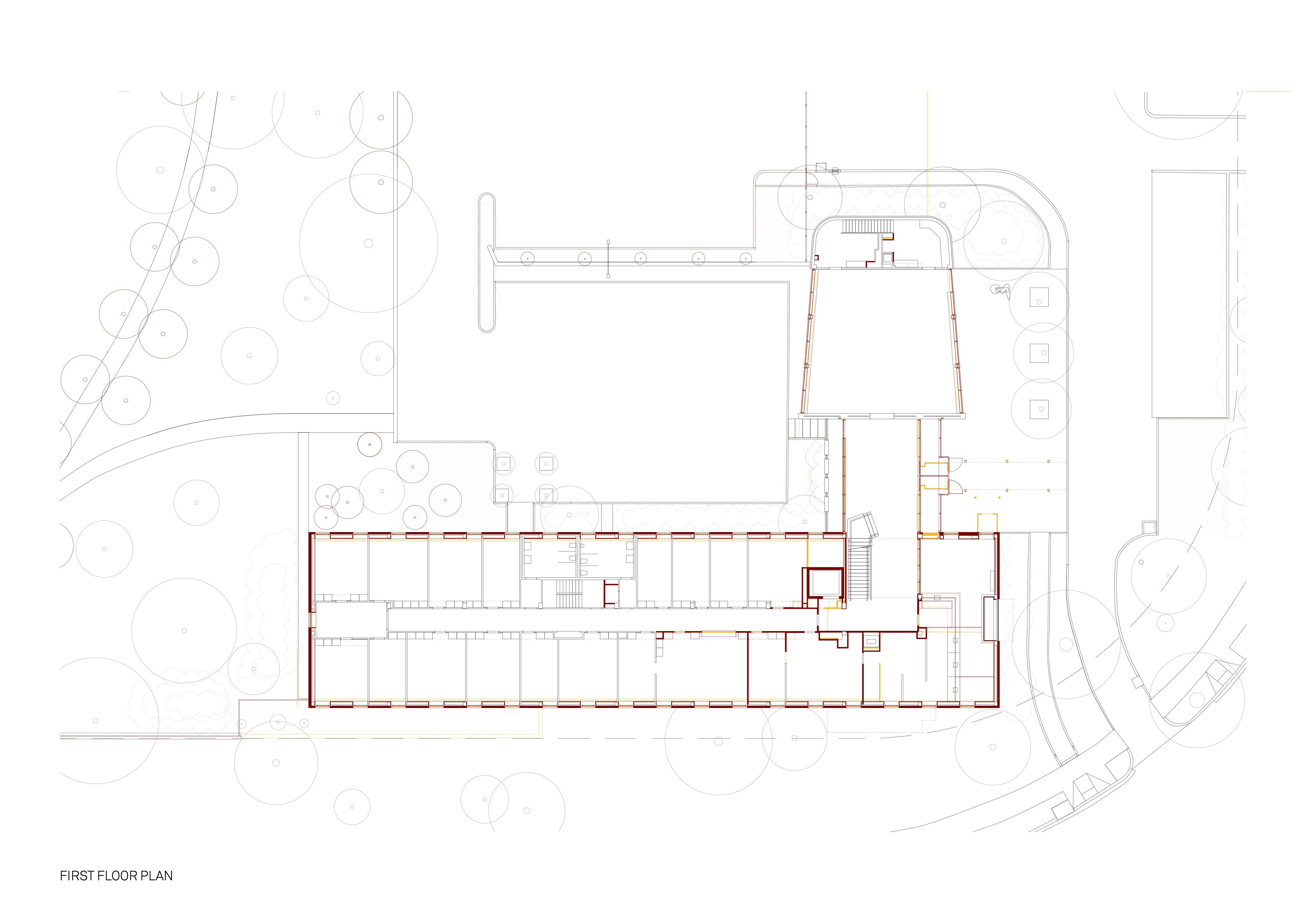

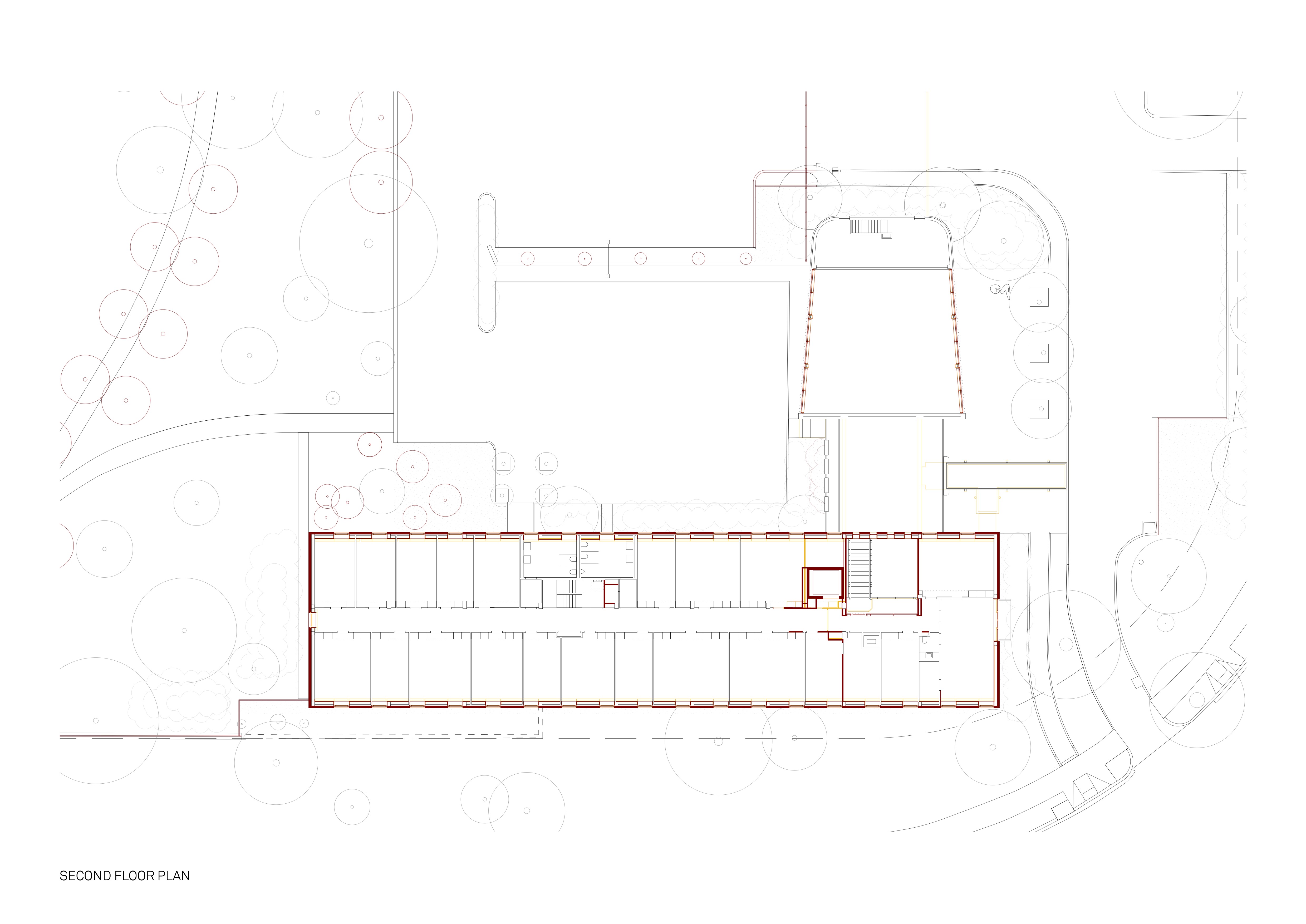

Situé à l’angle de la grande parcelle (27’000 m2) accueillant l’ambassade et son jardin, le bâtiment est composé de deux pavillons reliés par un hall en verre. Une aile publique contient une magnifique salle de conférence, où sont organisées conférences et réceptions. L’aile de bureaux, de deux étages, longe la 29e rue et forme un porte-à-faux qui servait de couverts aux véhicules à son extrémité. Elle est conçue pour une société qui se déplaçait exclusivement en voiture, littéralement à la manière d’un restaurant drive-through, où l’on passe commande directement depuis sa Chevrolet. La séquence d’entrée est marquée par l’élégante marquise qui accueille les visiteurs déposés là, puis par la façade qui s’arrondit à l’angle nord-est, comme pour accompagner le mouvement des automobiles qui se garent ensuite dans le parking public.

Restituer

Au fil des années sont opérées plusieurs transformations qui ont altérées l’édifice, comme un vestibule sécurisé appondu sur la façade ouest, modifiant le caractère de cette séquence d’entrée et donc la relation aux visiteurs. Le système de façade aussi a été modifié, avec l’introduction d’une ventilation mécanisée et le remplacement des fenêtres qui pivotaient sur leur axe de symétrie. Enfin les espaces situés sous le porte-à-faux ont été remplis de nouveaux espaces de bureaux.

Le projet de rénovation consiste à moderniser l’édifice tout en retrouvant son caractère d’origine et en assumant de montrer la façade sur rue, là où d’autres ambassades de Washington sont cloîtrées derrière d’importantes barrières. L'analyse de la structure a révélé un vieillissement avancé et un manque de sécurité sismique des façades en briques datant des années 1950, fragilisées par le tremblement de terre de 2011. Comme il fallait améliorer l'isolation thermique, la peau de brique a été finalement entièrement remplacée. Les nouvelles briques sont décalées vers l'extérieur de l'épaisseur de l'isolation, ce qui augmente d'autant le volume. Mais comme les nouvelles fenêtres reproduisent l'aile originale et qu'elles se trouvent dans le même alignement que l'original dans la façade, l'agrandissement est aujourd’hui à peine visible de l'extérieur. Enfin, l’entrée est dotée d’un nouveau sas dédoublé, donnant accès aux visiteurs ainsi qu’au public. Ces deux interventions majeures sont réalisées dans l’esprit de l’architecture de Lescaze – tout le reste est une remise en état ou une restitution.

Dans les traces de Lescaze

Pour comprendre et s’imprégner de la pensée architecturale de Lescaze, Christian Dupraz réalise plusieurs voyages, à New York et à Philadelphie, documentant par les photographies et les esquisses des détails de quelques bâtiments emblématiques: le PSFS de Philadelphie, naturellement, mais aussi la maison Lescaze, un petit immeuble que l’architecte se fait construire à New York, réinterprétation moderne de la maison urbaine typique de ville, avec ses plots de verre et ses fenêtres bandeaux. Dans l’aile de la chancellerie qu’il projette, Dans l’aile de la chancellerie qu’il projette, un motif mural en marqueterie sera inspiré de la baie en plots de verre de son habitation new-yorkaise. Quant aux guichets conçus pour les clients de la chancellerie, ils sont directement inspirés de celui du PSFS.

Ce qui fascine Christian Dupraz dans le bâtiment consulaire est l’approche très méthodique et scrupuleuse de Lescaze. Derrière cette peau de briques, la chancellerie est en réalité composée par un système constructif rigoureux: une ossature en béton armé (avec des dalles évidées, afin d’atteindre une portée plus importante). Cette trame simple et sévère organise tous les espaces et autorise la disposition en quinconce des fenêtres, qui donnent à l’édifice l’une de ses principales caractéristiques.

C’est surtout dans l’optique d’une restauration que les architectes de CDAO devront observer méticuleusement le travail effectué dans les années 1950: les détails, les jointures, et même les profilés spéciaux, refaits à l’identique afin de porter de nouvelles fenêtres en conservant leurs proportions fines. Enfin, les éléments reconstruits emploient les matériaux d’origine: Albarene Stone pour les guichets, chêne foncé et noyer pour les panneaux et les armoires et brique couleur «buffle» beige-rose typique de Washington.

De l’or sous la patine

Lors d’une visite, un détail décisif du projet de Lescaze est redécouvert par les architectes. Les photographies noir et blanc de l’époque ne laissaient pas deviner ce que l’oxydation puis l’intervention des années 1980 avaient fini par camoufler: les cadres des fenêtres et les autres parties métalliques avaient été réalisées à l’origine avec un alliage (bronze et aluminium) brillant comme de l’or. Peu après son inauguration, la chancellerie avait été critiquée à l’époque pour son faste dans la presse helvétique. Voilà qui explique peut-être pourquoi Lescaze insistait sur la modestie de son projet.

Les photographies noir et blanc de l’époque ne laissaient pas deviner ce que l’oxydation avait fini par camoufler

Intrigué par les descriptions de la presse, puis armé de papier ponce, Christian Dupraz finit par découvrir le secret de l’édifice en grattant une grille du rez-de-chaussée. Cette redécouverte changera radicalement l’expression du bâtiment restauré, qui, d’immeuble relativement modeste, devient une petite icône brillante du modernisme d’après-guerre.

Le soin donné par l’Office fédéral, par les historiens, par CDAO et ses associés américains, DLR Group, est finalement récompensé : en 2024 le projet de restauration reçoit le prix patrimonial de l’AIA en catégorie Historical Preservation. Un coup de projecteur qui met aussi en valeur le plus mal connu des modernistes «héroïques» américains.

Restauration et transformation de la chancellerie de l’ambassade suisse à Washington DC, États-Unis

Maître d’ouvrage :

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Berne

Architecture (1957-1959) :

William Lescaze

Architecte de la restauration-transformation :

Christian Dupraz architects FAS SIA, Genève (Aujourd’hui Christian Dupraz Architecture Office – CDAO)

Architecte partenaire:

DLR Group, Washington D.C.

Mise en concurrence pour le choix d’un prestataire (Planerwahlverfahren) :

2016

Réalisation:

2020-2023

Distinction:

WDC-2024 / AIA DC Chapter Award, 2024

La chronique Ambassades suisses est réalisée en partenariat avec l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) – Domaine Construction.