« Le MEG, un outil remarquable »

Pour l’ethnologue neuchâtelois Jacques Hainard, un musée d’ethnographie doit être simple, avec de grands espaces d’exposition modulables dénués de lumière naturelle. Et, avec les expositions qu’il propose, fonctionner comme un dictionnaire

Aujourd’hui député socialiste au Grand Conseil de Neuchâtel, Jacques Hainard a été pendant plus de 20 ans chargé de cours d’ethnomuséographie à l’Université de Neuchâtel et conservateur et/ou directeur des musées d’ethnographie de Bâle, Neuchâtel (MEN) et Genève (MEG). A la tête du MEN, il a organisé 25 expositions temporaires et a bousculé, en Suisse et au-delà, la manière d’exposer et de raconter l’objet ethnographique en privilégiant une « muséologie de la rupture », l’humour et l’autodérision. L’ethnologue, qui a dirigé le MEG de 2006 à 2009 et a constitué le groupe de travail chargé d’élaborer le concept du nouveau musée genevois, évoque ce bâtiment fraîchement livré et les enjeux portés par un tel projet.

Tracés : Lors de l’élaboration du programme d’architecture pour le nouveau musée d’ethnographie de Genève, vous aviez annoncé que la muséographie devait être distinguée du mandat d’architecture et pilotée entièrement par l’équipe du musée. Les architectes ne sont-ils pas en mesure de faire de la muséographie ?

Jacques Hainard : Non, mais dans ce cas particulier, c’était préférable de distinguer. Les musées que j’ai visités récemment sont des musées fabriqués pour l’architecture. Je suis allé visiter la Fondation Louis Vuitton à Paris. C’est beau, on se balade, il y a des petites fontaines d’eau ; mais en fait c’est gênant. C’est comme une sorte de Bilbao. On n’a presque pas besoin d’y exposer des œuvres, car les bâtiments sont des objets en soi. Certes, la fondation parisienne offre de beaux points de vue sur la ville, mais ne mélangeons pas tout ! Un musée peut être beau, mais les espaces d’exposition doivent être le plus neutre possible. J’ai toujours plaidé pour des boîtes sans fenêtres. On peut ainsi moduler l’espace, le diviser, rehausser les sols ou abaisser les plafonds. On fait ce qu’on veut.

Le MEG propose justement un espace d’exposition souterrain de 2000 m2, d’un seul tenant. C’était inscrit dans le programme du concours ?

Oui. Et c’est très réussi. Un musée, ça doit être simple. Je suis fasciné par les grands espaces modulables et j’ai toujours eu peur de la lumière. Tous les musées en verre que j’ai vus, magnifiques, sont finalement obscurcis. Il faut mettre de la lumière dans les passages, les circulations, les espaces de médiation. Pour le reste, il faut être dans la nuit.

Les espaces d’exposition du nouveau MEG sont souterrains, précisément sans lumière naturelle. Les autres projets du concours proposaient-ils quelque chose de semblable ?

Pas vraiment. Un, par exemple, présentait une tour deux fois plus haute que celle de la RTS. C’était splendide, mais voué à l’échec. Pour ce concours, nous nous trouvions dans une situation paradoxale : choisir un projet spectaculaire revenait à dire « on ne veut pas de musée ». Il a fallu être raisonnable, choisir un projet qui avait des chances d’être plébiscité par les citoyens. J’ai dû plaider auprès du jury, dont les membres n’étaient pas forcément tous convaincus par le projet. Graber Pulver sont des architectes de qualité, ils sont ouverts, c’est une belle équipe. Et ils ont conçu un outil remarquable.

Le nouveau MEG présente des espaces qui n’existaient pas dans l’ancien musée : salles de conférence, de concert ou de cinéma. Doit-on trouver de tels espaces dans un musée d’ethnographie contemporain ?

Oui. Il faut que les gens puissent parler, échanger. L’idée, ce n’est pas tellement d’apprendre quelque chose, mais d’être interpellé, bousculé, ou même en colère ! Pourquoi est-ce que je dis ce que je dis ? Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense ? Pourquoi j’aime ou je déteste tel projet ?

Que pensez-vous de l’exposition permanente du MEG (elle se déploie sur 1000 m2 et présente, par continents, une sélection des objets des collections) ?

C’est un choix intellectuel. J’ai une préférence pour le petit permanent qui change souvent. Au MEG, on privilégie la muséographie classique, c’est-à-dire qu’on met en avant les collections, on montre leur richesse, on raconte des moments.

Vous privilégiez ce que vous appelez une « muséologie de la rupture ». Pouvez-vous préciser ce concept ?

J’en ai eu marre de la muséographie de la juxtaposition : on expose un pot, un pot, un pot ; et dessous on écrit « pot », « pot », « pot ». Créer une rupture, cela signifie couper le cordon ombilical qui nous lie à cette manière de montrer, sinon le nombre de visiteurs de musées d’ethnographie va se réduire. Il faut se saisir des objets pour en dire autre chose, même s’ils n’ont pas été conçus pour ça. Considérons le musée comme un dictionnaire : les objets sont les mots, et nous sommes appelés à écrire des textes avec ce matériau, construire une syntaxe. Pour que le texte soit bon, il faut travailler le style et s’éloigner du sujet-verbe-complément. Il faut casser cette satanée Histoire, brasser tout ça. Il faut évidemment montrer les pots que nous avons en les remettant dans leur contexte. Mais il faut ensuite en faire quelque chose d’autre. On ne peut exposer un objet du Pérou simplement parce qu’il est beau ! Cette époque qui consiste à montrer des objets pour les contempler est dépassée. Il faut les inscrire dans un processus syntaxique. Faire une exposition, c’est poser des questions d’actualité. Je pense par exemple à la tête : on a des têtes réduites, on a des têtes maories, et aujourd’hui on coupe des têtes. N’y aurait-il pas quelque chose à dire là-dessus ?

Quelles sont les expositions qui vous ont le plus marqué durant votre carrière ?

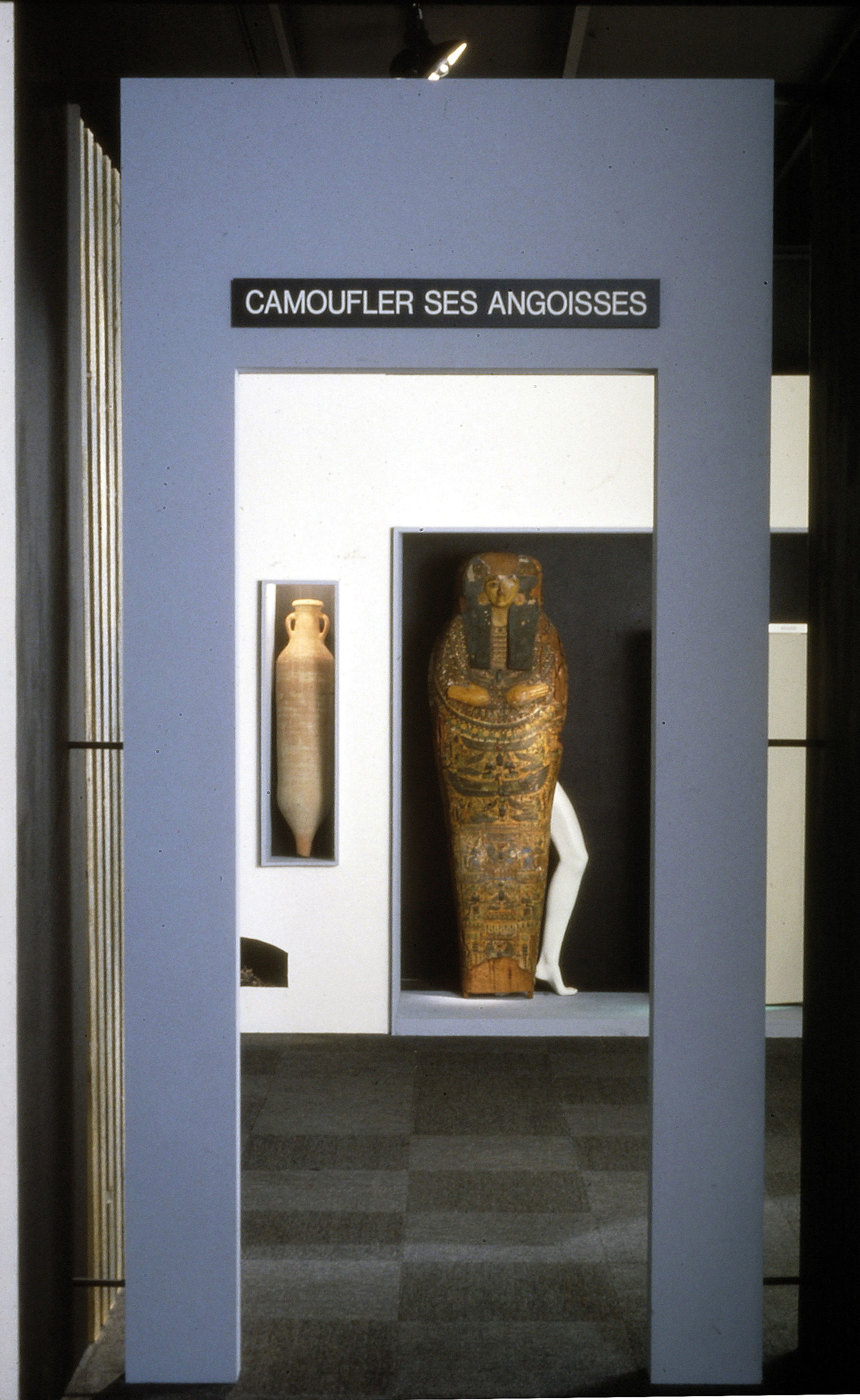

Nous avons conçu au MEN au début des années 1990 une exposition intitulée Le trou. Elle s’articulait autour de la thématique du trou : toutes les sociétés humaines sollicitent le concept de trou. On s’est inspiré de La Modification de Michel Butor : vous vous levez le matin, vous rasez, vous habillez, prenez le train. Le visiteur était le héros du récit qui lui était conté. On a construit des décors. La cuisine et ses trous : le four, l’évier. La salle de bains avec la baignoire, le liquide amniotique, les toilettes. Dans la cave, une jambe de mannequin sortait d’un sarcophage, des pâtes Rigatoni étaient disposées dans des coffres-forts. Le héros allait ensuite en ville, espace truffé de trous, d’égouts, de travaux... Il prenait l’avion, après avoir traversé les salles d’attente. L’avion avait un accident. Pendant la chute, le moment de remémoration : la chambre d’enfant, les enfants qui naissent dans les choux, les questions qu’on se pose sur l’univers. Et enfin, la mort : un cercueil, le Christ dans un garage, avec les trous de la crucifixion.

Il y a aussi eu l’exposition Le musée cannibale, toujours au MEN, en 2002-2003. L’idée était de montrer que nous, les ethnologues, sommes des cannibales qui mangeons les objets culturels des autres. On a disposé une grande table à manger, dressé des tables rondes avec des couverts. Nous, conservateurs du musée, nous sommes nous-mêmes mis en scène : il y avait une photo de chacun de nous en guise d’étiquette de bouteille de vin. Comme Duchamp, le conservateur a le pouvoir de dire et de montrer ce que bon lui semble !

Les études postcoloniales ont-elles changé la manière d’exposer les objets d’ethnographie ?

Il me semble que ce qu’on fait moins, voire plus du tout, c’est la reconstitution la case, la tente touareg et les chameaux attachés au pieu. On a peut-être aussi abandonné l’ethnographie explicative : le métier à tisser, qu’est-ce que c’est ? On va davantage vers quelque chose d’esthétique : ces objets sont beaux, ils sont un peu comme les nôtres. L’art africain a une bonne place sur le marché de l’art, parce que c’est beau, parce qu’il y a de grands collectionneurs, les cotes montent. C’est vrai que ces objets sont beaux, mais il faut les contextualiser. C’est beau par rapport à quoi ? D’autres avaient ou ont une notion du beau qui n’est pas la même que la nôtre. Ce qui me fascine, c’est qu’on ramène toujours tout à nous. On est dans un ethnocentrisme incroyable, nous voulons régir le monde : pas de femmes voilées, pas de minarets. C’est nous qui savons et qui avons le sens de la république, de la liberté, de la démocratie, des droits. Alors allons exporter tout ça !

Bien conçue, bien pensée, l’ethnographie, ou l’ethnomuséographie, pourrait souligner ces excès, ces contradictions, faire voir qu’il y a des manières différentes d’appréhender les choses. On n’est pas obligés d’accepter ces autres manières de voir et de faire, mais il faut au moins les respecter et savoir qu’elles existent.