Les peintures de façade: une source de microplastiques sous-estimée

Recherche

Deux sujets majeurs de santé publique sont liés au choix d’une peinture. En façade, leur dégradation devient souvent source de pollution aux microplastiques. À l’intérieur, les substances qu’elles contiennent affectent la qualité de l’air.

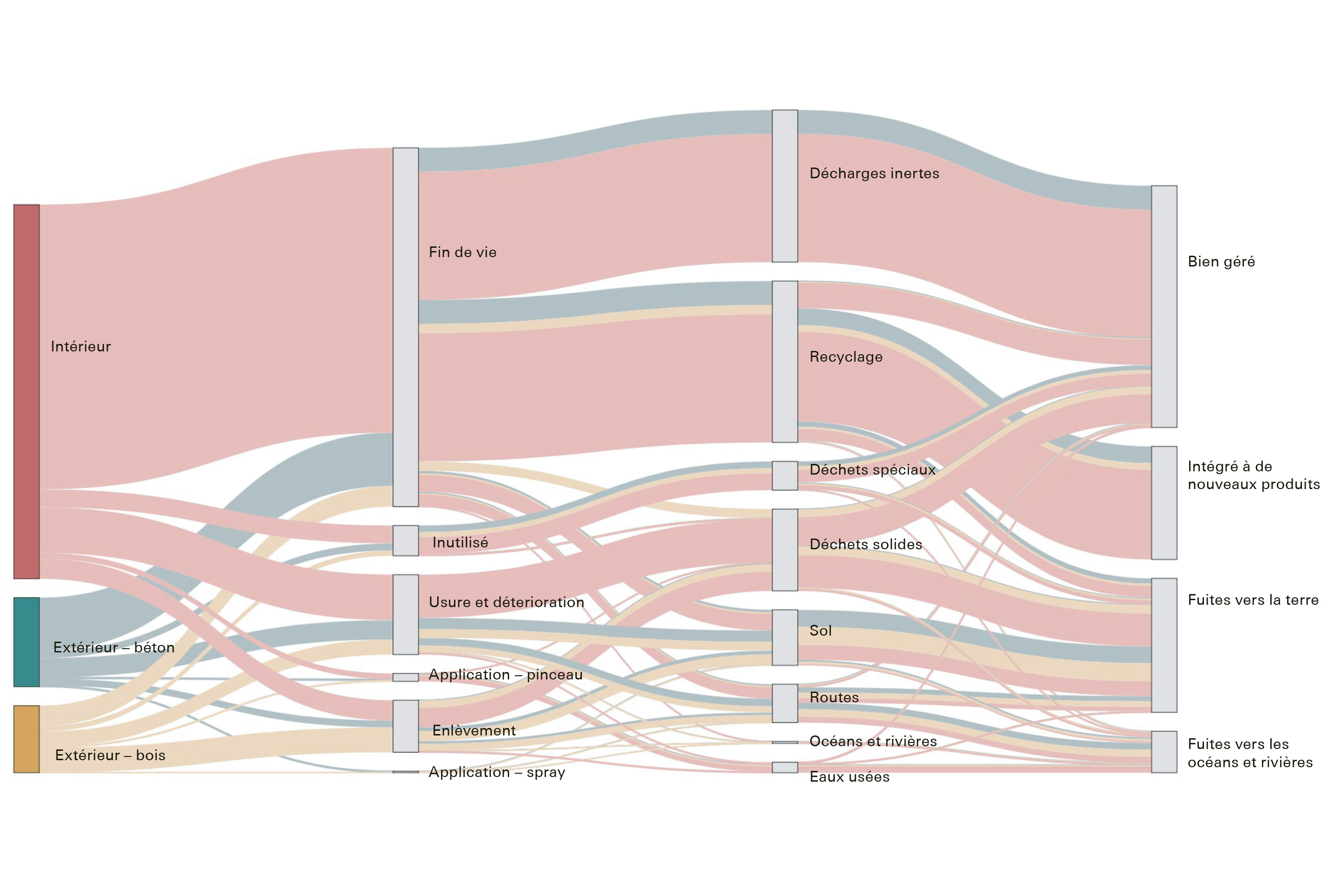

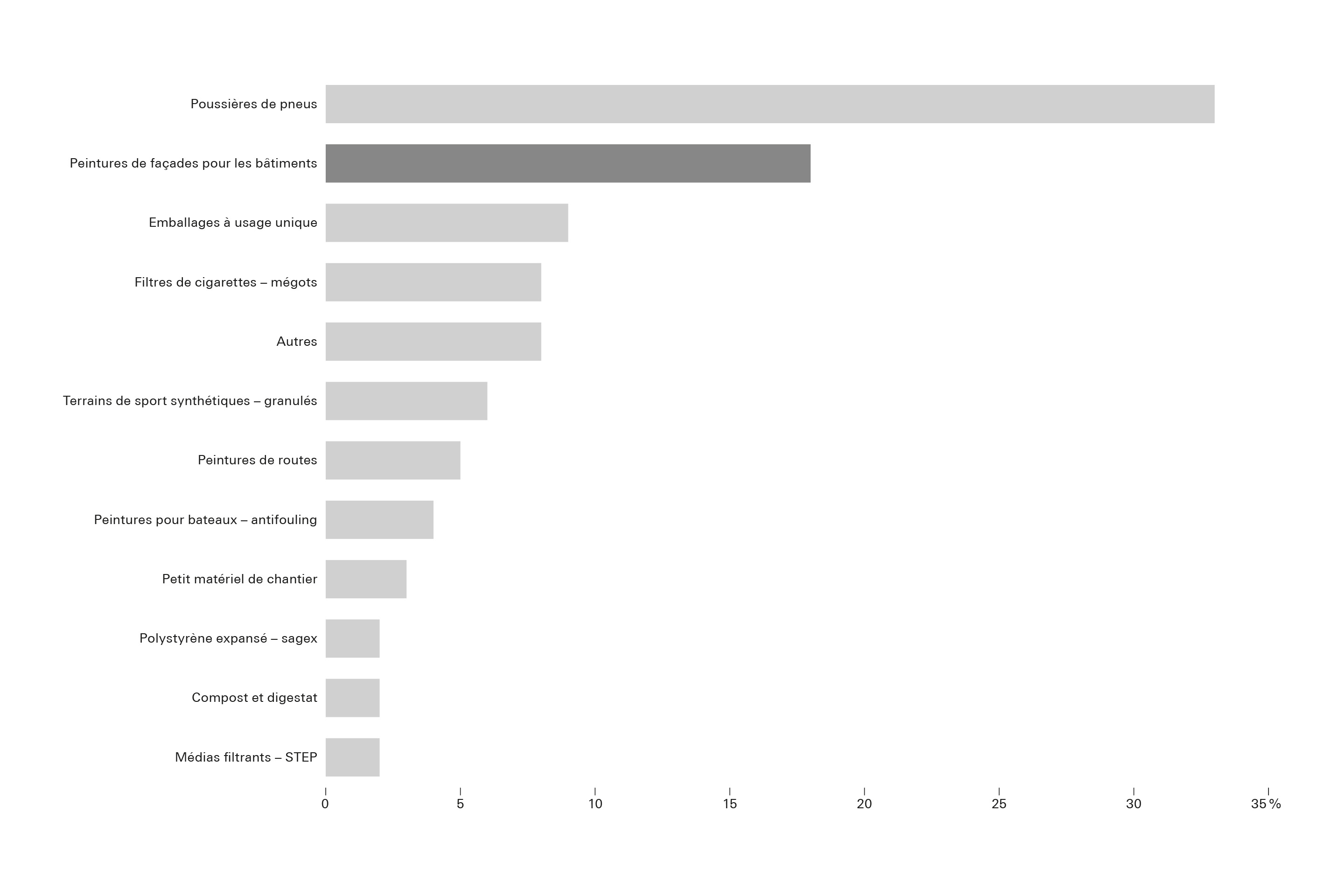

17 tonnes par an. C’est la quantité moyenne de microplastiques issus des peintures de façade qui aboutit dans le Léman selon une récente étude1 commandée par l’Association pour la sauvegarde du Léman (AS). Lors de précipitations, ces résidus de peinture se mêlent aux eaux de ruissellement et aboutissent dans ce réservoir naturel qui fournit de l’eau potable aux riverains. Pour ce bassin versant spécifique, cette source de pollution est la seconde en importance (18%), après celle engendrée par la poussière de pneus (33%). Elle se place avant les emballages à usage unique (9%), les mégots (8%) et les granulés de terrains de jeux synthétiques (6%). Or nous savons aujourd’hui que la pollution plastique est une menace pour la santé publique et la biodiversité. Il convient dès lors de sensibiliser les acteurs de la construction à un mal insidieux et peu connu. Les résultats de l’étude ont été livrés par les chercheurs d’Earth Action (EA), basés à Lausanne, qui n’en sont pas à leur premier coup d’essai. En 2021, ils mesuraient l’impact mondial des peintures2 sur la pollution au plastique des océans. En effet, les 52 mio t de peintures vendues à travers le monde (chiffres 2019) contiennent en moyenne 37% de polymères plastiques, présents sous la forme de liants et d’additifs. Le secteur de la construction en emploie 28.8 mio t, dont un tiers est appliqué en façade. Ces peintures et vernis sont conçus pour protéger et augmenter la durée de vie de leurs divers supports. Or les plastiques qu’ils contiennent sont essaimés au moment de leur manipulation: durant la pose en rouleau ou en spray, puis quand la surface farine, ou lors des décapages, grattages et ponçages qui précèdent l’ajout de nouvelles couches, et encore, en toute fin de vie, lorsque les badigeons liés aux gravats de démolition sont évacués. Potentiellement, un tiers de la quantité de peinture appliquée s’infiltre dans les sols, puis rejoint les cours d’eau et les océans. Au niveau mondial, la peinture engendre 7.4 mio t de déchets plastiques. Or, jusqu’à cette étude exhaustive révélant que 58% des microplastiques présents dans les océans et les rivières proviennent des peintures, leur contribution était largement sous-estimée.

Quelle alternative privilégier en extérieur?

Le matériau le plus écologique est celui que l’on ne pose pas. Partant de ce constat, devrait-on renoncer à l’emploi de vernis de protection ou de peinture colorée? Est-ce seulement envisageable? Pour un grand nombre d’applications prévues à des fins esthétiques, on pourrait le concevoir à l’avenir. En effet, la quantité de plastique qu’elles contiennent n’est qu’un des problèmes associés aux peintures conventionnelles, l’arsenal d’additifs chimiques en est un autre. La plupart des fabricants ne communiquent pas la liste intégrale des composants, que ce soit sur l’emballage ou sur la fiche technique. Ainsi, le formaldéhyde n’est pas signalé lorsqu’il y en a moins de 0.05%. Nous avons questionné Luc Meige, commerçant en matériaux durables, quant aux solutions écologiques existantes sur le marché. Celui-ci préconiserait de renoncer aux peintures en façade, puisqu’elles contiennent trop souvent les fameux biocides, fongicides et algicides néfastes à l’environnement. Il faudrait revenir aux enduits, explique-t-il, comme ceux à la chaux. Ils sont un peu plus épais, mais s’appliquent désormais sur n’importe quel support.

Et pour des surfaces intérieures?

Dans les intérieurs, l’effort actuel vise à limiter les sources potentielles de pollution qui impactent la qualité de l’air. Le Canton de Genève, en véritable précurseur, a mis en place le programme THQMAT3 sous la houlette du Dr Philippe Favreau, chimiste et responsable en toxicologie. Celui-ci propose un accompagnement des acteurs de la construction dans le choix des matériaux, afin de mieux répondre à un enjeu majeur de la santé publique. Huit familles de substances dangereuses et préoccupantes4 sont identifiées, dont les composés organiques volatils (COV)5 et semi-volatils rejetés dans l’atmosphère. Afin de décourager leur utilisation dans l’industrie, les COV étaient taxés en Suisse depuis l’an 2000 auprès des fabricants, une mesure actuellement questionnée politiquement6. Une prise de conscience concernant la santé des peintres – et des futur·es occupant·es – a émergé dans les années 1950 déjà. Pourtant, la peinture au plomb a largement été employée dans la construction malgré ses effets neurotoxiques. Elle a été définitivement interdite en Suisse en 2005 seulement. Puis les peintures glycérophtaliques, appelées communément peintures à l’huile, ont dominé le marché jusqu’au tournant du siècle. Avec leur forte teneur en COV, elles ont peu à peu décliné en faveur des peintures acryliques d’origine organique. Plus récemment, les peintures minérales ont gagné en visibilité. Référence en Suisse, la formulation minérale au silicate de potassium proposée par Keim possède un brevet datant de 1878. Enfin, les fabricants ne cessent d’innover. Les peintures biosourcées qui occupent actuellement une faible part de marché pourraient mieux se profiler à l’avenir, ce constat étant toutefois contrarié par l’actuelle hausse des coûts des ingrédients bruts. Quelle que soit la solution choisie, Joëlle Goyette Pernot, professeure à l’HEIA-FR et présidente de l’ORTQAI7 rappelle que «l’aération est un pilier de la qualité de l’air intérieur et qu’un concept de ventilation conforme aux exigences doit être établi dès l’avant-projet selon la norme SIA 180».

Trop de labels tuent les labels

Face à l’immense variété de solutions aux engagements écologiques très divers, il est devenu difficile de s’orienter. En conséquence, de nombreux labels sont apparus. Citons en quelques-uns seulement: L’ange bleu, l’EU Ecolabel, NF Environnement, Oecoplan, Nordic Swan Ecolabel, ecobau, Natureplus, etc. Leur nombre a de quoi brouiller les pistes. Et quand il n’y a pas de corrélation entre une faible participation à la formulation et une faible émission dans l’air, d’autres labels relatifs aux émissions dans l’air intérieur sont disponibles: Emicode, Eurofins, Émission air intérieur, etc. Vous y perdez votre latin? Vous n’êtes pas les seuls. En 2022, Jean-François Dedominici, maître peintre en bâtiment spécialisé dans la rénovation du patrimoine ancien, pointait du doigt l’appel d’offres CFC 226 crépissage des façades pour l’un des lots des Plaines-du-Loup soumis aux exigences Smeo et Minergie Eco. On y bannissait l’emploi de biocides, fongicides et algicides, tout en préconisant comme liant une résine au silicone. Un non-sens écologique, selon l’avis du peintre, puisqu’il contient un polymère non biodégradable et difficile à recycler. Visiblement, un peu de formation continue auprès des prescripteurs8 ne serait pas superflue.

1. Julien Boucher, Léman plastic action, Rapport final, Earth Action pour Association pour la sauvegarde du Léman, Lausanne, 2025

2. Paola Paruta et al., Plastic paints the environment, a global assesment of paint’s contribution to plastic leakage to Land, Ocean & Waterways, Earth Action, Lausanne, 2022

3. THQMAT pour très haute qualité des matériaux

4. Consultables en ligne sur ge.ch

5. Les COV regroupent des substances hétérogènes présentes dans les peintures, vernis, colles, revêtements de sol, meubles, tapis, etc., qui passent facilement à l’état gazeux et diminuent la qualité de l’air intérieur lorsqu’ils sont nocifs.

6. La fin de la taxe sur les COV reportée en Suisse, selon une dépêche ATS datant du 5 décembre 2024: parlament.ch/fr/services/news

7. Observatoire romand et tessinois de la qualité de l’air intérieur: ortqai.ch

8. De la littérature pour se rattraper: Stine Pagaard Haahr et al., Problematic chemical in paint, Study of unwanted chemistry in interior paint, Danish technological institute, août 2024, Copenhague