L'extension, réécriture du Musée des cultures

Le Musée des cultures par l'agence Herzog & de Meuron

L’agence Herzog & de Meuron semble avoir acquis une certaine maîtrise de l’exercice qui consiste à réinventer une partie de la ville par la création ou la modification d’un équipement culturel. Le Musée des cultures qui vient d’être réaménagé au Münsterplatz, à Bâle, présente tous les attributs d’une reconversion réussie : il introduit le nouveau dans l’ancien avec une maîtrise totale des raccordements, élargit l’espace urbain sans dénaturer ce qui existait auparavant, et parvient à remettre à l’ordre du jour un projet muséographique en décalage avec notre époque.

Lancée en 2001, la reconfiguration de la principale collection ethnographique bâloise n’allait pas de soi : comment donner un souffle nouveau à une entité ratachée au musée d’histoire naturelle, dans le contexte délicat d’une des plus belles places de la ville ? L’édifice a été conçu par Melchior Berri en 1849 pour accueillir les collections ethnographiques et le musée d’histoire naturelle. Premier bâtiment en Suisse alémanique spécifiquement réalisé pour accueillir un musée, le « Berri-Bau » avait été agrandi en 1917.

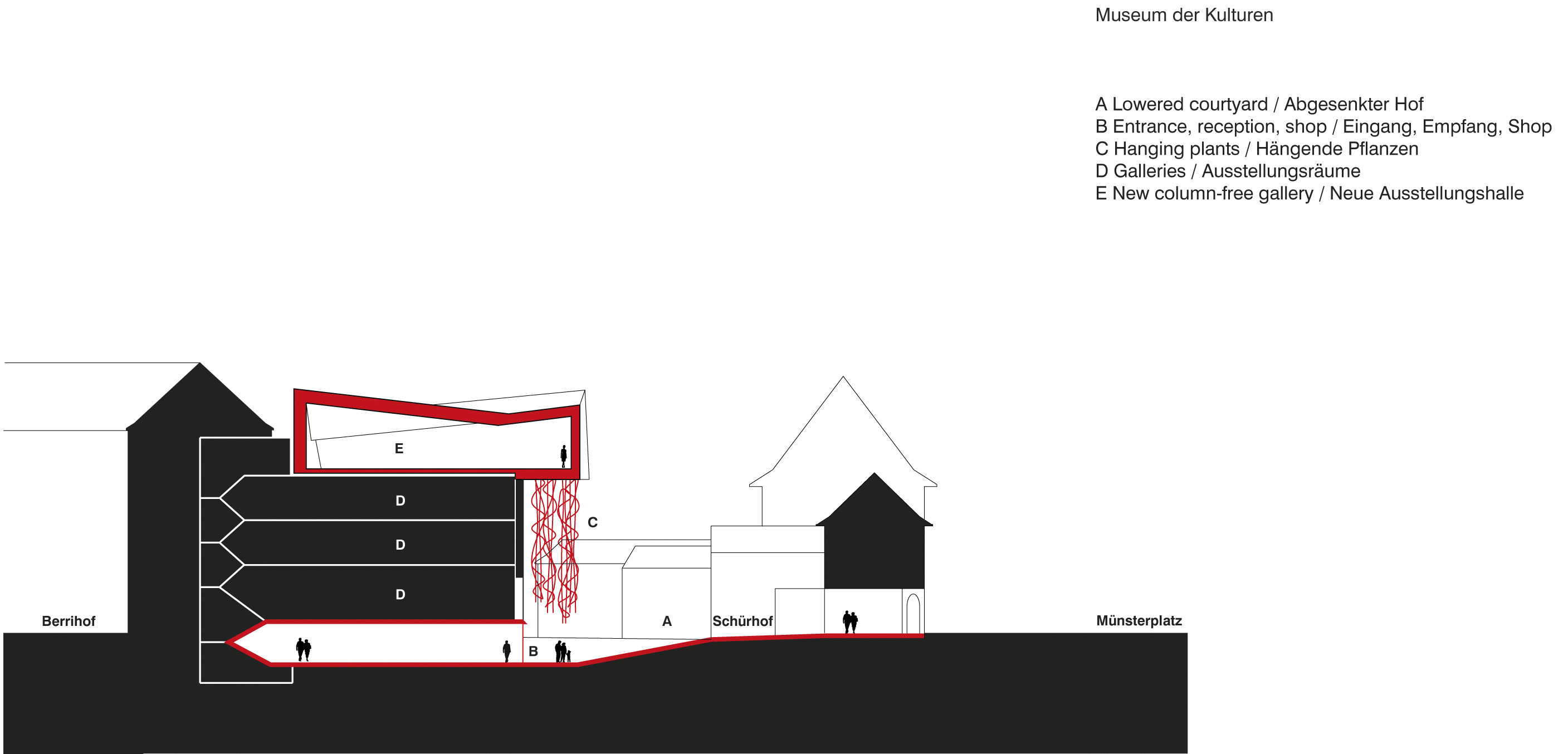

C’est cette annexe qui a fait l’objet d’une requalification. Le caractère historique du site et surtout la qualité urbaine de cette esplanade surplombant le Rhin écartaient d’office toute solution exubérante et spectaculaire. Le projet d’extension devait donc s’inscrire dans l’existant, tout en marquant clairement la séparation de deux établissements autrefois réunis.

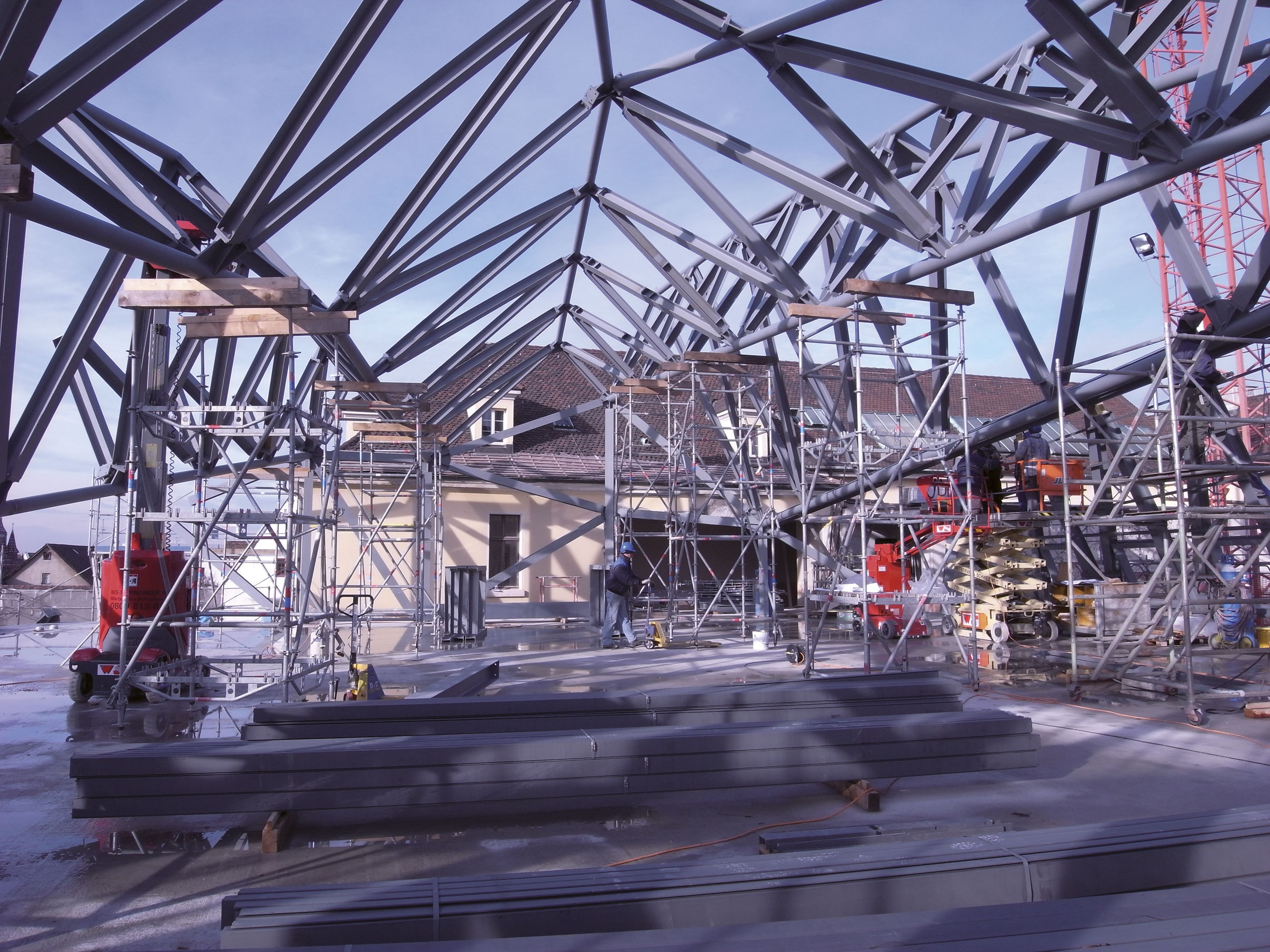

Le musée parvient à se constituer en nouveau signe pour la ville, sans trop altérer son enveloppe. La solution retenue consiste à augmenter le volume par le haut et par le bas, sans toucher au corps même du bâtiment.

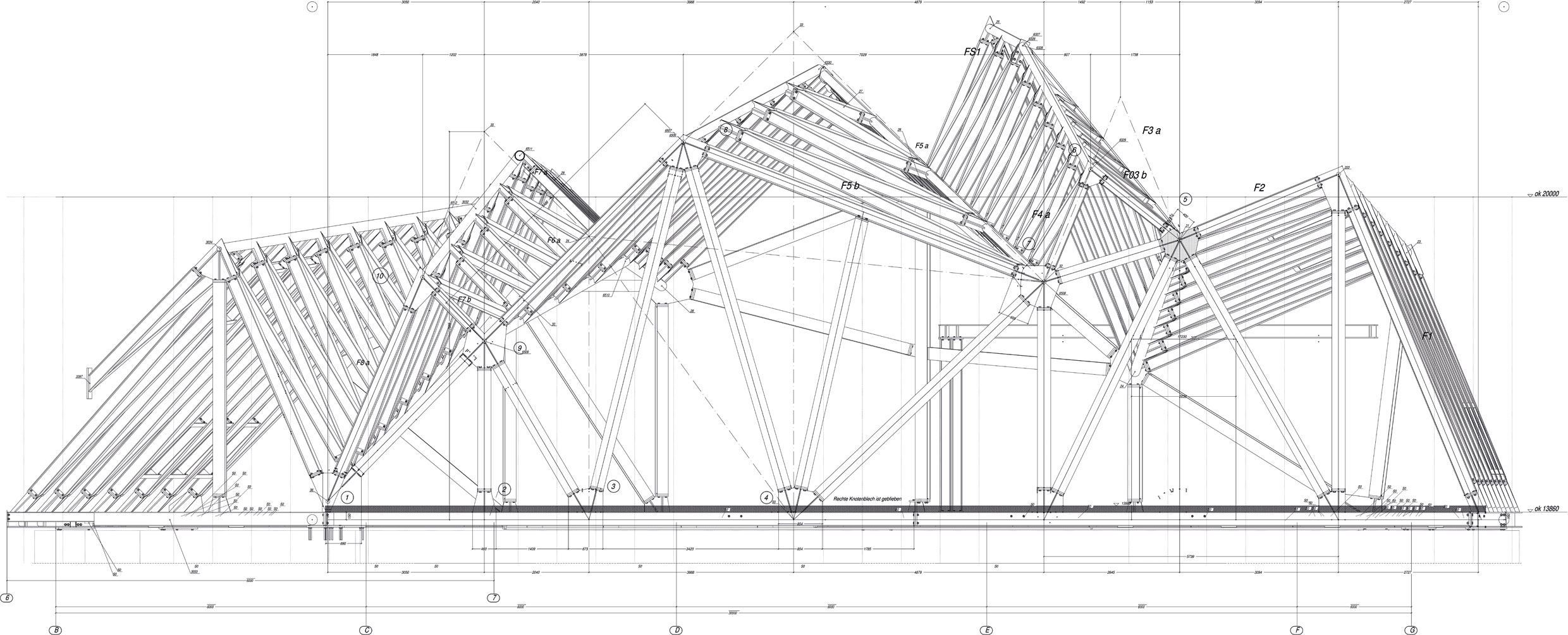

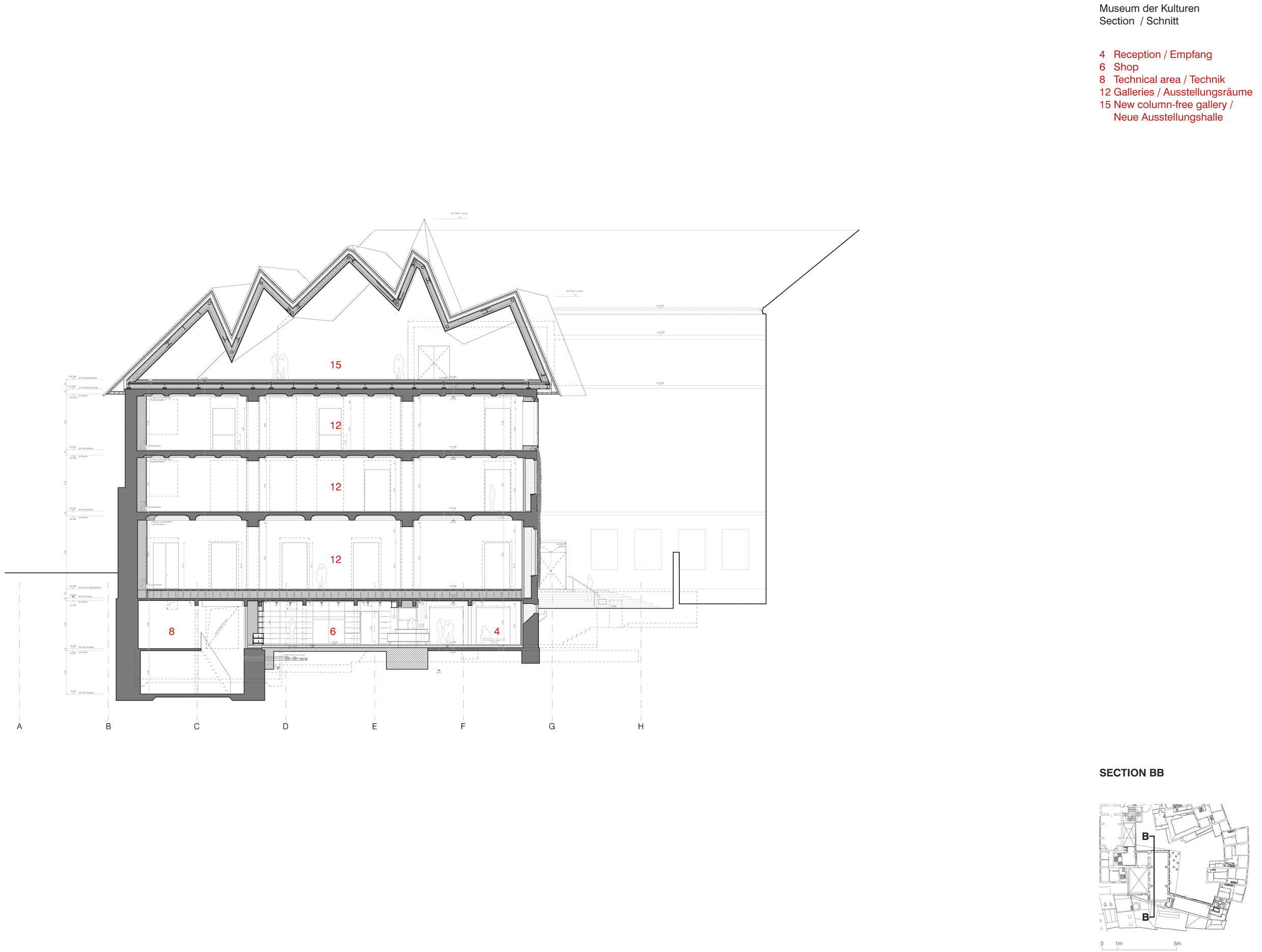

Une nouvelle entrée par le niveau -1, devenu rez-de-chaussée, un toit dont le comble offre un nouvel espace de 600 m 2 et une réorientation du bâtiment par l’ouverture d’une arrière-cour sur le Münsterplatz : la réussite de la transformation est d’autant plus flagrante qu’elle paraît simple et évidente. L’entrée par la cour en légère pente semble avoir toujours été là. Les anciennes constructions adjacentes transmettent une part de leur richesse au nouvel espace. Quant aux façades du nouveau musée, elles conservent leur ton et leur patine initiale malgré la modification de nombreuses ouvertures, fermées dans le cadre de la reconversion.

Les salles ont aussi bénéficié de cette requalification, à la fois discrète et radicale. Lumineuses, elles font l’objet d’une mise aux normes muséographiques actuelles tout en préservant les qualités spatiales qui étaient les leurs. On est surpris d’apprendre que certaines œuvres volumineuses n’ont pas pu être déplacées pendant les travaux. Un indice évident de l’adaptabilité dont ont dû faire preuve les architectes au cours de leur intervention.

Le public progresse de bas en haut dans un ensemble aux dimensions humaines. Le nouveau musée a cette qualité propre aux équipements de taille moyenne, de ne pas épuiser le visiteur. Ici, pas de place pour l’architecture des grands gestes, faussement libératrice. Le débordement, s’il y en a un, est en osmose avec son entourage. En effet, c’est le toit qui déborde, de manière tangible et symbolique à la fois.

Concrètement, le nouveau volume paraît mal ajusté sur le bâtiment. En porte-à-faux au-dessus de l’entrée principale, il met à l’épreuve notre sens indu de la symétrie, comme le ferait n’importe quel volume irrégulier posé sur un parallélépipède. Le toit fait preuve d’une intention affirmée à redéfinir nos à priori.

Cette disposition à déjouer nos attentes se poursuit sur le terrain de l’histoire. Extension d’un bâtiment du 20?e siècle situé dans un quartier médiéval, le toit questionne, par sa forme, la représentation du Moyen-âge au moment de la création de l’édifice, en 1917. Il est difficile de ne pas voir dans ses faîtages désaxés une référence explicite à l’esthétique expressionniste. La forme du toit évoque le rendu cinématographique des villes anciennes dans les films muets de cette époque. Tel un décor expressionniste, il surjoue les effets d’irrégularité, comme pour restituer l’essence du skyline de la vieille ville.

De loin, il devient le nouveau signe capable de réinscrire le bâtiment dans son contexte historique. De près, il surprend par la forme hexagonale des céramiques qui le constituent. Tantôt convexes, tantôt concaves, pour mieux refléter la lumière, ces tuiles sont tout à la fois étranges et en dialogue avec leur environnement.

Globalement, le nouveau toit dote le musée d’une salle dont la théâtralité plastique n’est pas en contradiction avec la sobriété de l’ensemble. Entièrement assumée, la folie du toit ne fait que réitérer son attachement à la ville. Si la cour est un premier éloge à la richesse urbaine des lacis médiévaux, le toit n’est que la répétition de cette profession de foi.

Ses qualités urbaines feraient presque oublier l’objet et la raison d’être du musée. Celle de réactualiser un type d’institution au passé incommodant : la collection ethnographique.

De Londres à Paris en passant par Berlin, les musées ethnographiques ont dû être « corrigés », c’est-à-dire débarrassés des résidus de l’esprit colonial qui les avait créés. Certes, la Suisse n’a pas de passé colonial à se reprocher, mais cela ne dispense pas d’avoir à repenser l’identité des trophées ethnographiques et leur raison d’être. Autrefois exposées comme les indices d’une certaine supériorité de l’Occident sur le reste du monde, mêlées sans scrupule à l’histoire naturelle, ces collections venues de contrées lointaines devaient impérativement changer de statut.

L’esprit de prépondérance légitimait alors le fait d’exposer l’art indigène comme faisant partie intégrante de la nature. L’art occidental, noble et raffiné, s’opposait ainsi aux arts premiers, jugés naturels et primaires. On comprend mieux pourquoi le projet a veillé avec insistance à séparer les entrées des deux musées. Il fallait revaloriser le statut d’œuvre des objets de cette collection, et cela ne pouvait se faire que par un divorce.

Les œuvres d’arts premiers et les ouvrages d’artisanat anonyme se mêlent aujourd’hui à des œuvres contemporaines, ainsi qu’à des objets de notre propre culture artisanale. Véritable renouvellement dans notre rapport au monde, ce changement de perception passe par la réinterprétation et la relecture d’un patrimoine culturel ethnographique. C’est également ce qu’accomplit, sur un plan architectural cette fois-ci, la reconversion du bâtiment. Le non ajustement du toit, sa façon de déborder, de ne pas se laisser contenir, n’est-il pas la traduction architecturale de cette opération de requalification culturelle ?

Les nouveaux musées ethnographiques, rendus politiquement corrects par un remaniement de leur discours, peuvent-ils tourner la page une fois pour toutes sur leur passé ? Réconcilié avec la culture du monde, l’Occident doit-il oublier les précédents d’une domination et d’un assujettissement culturel dont il a été l’instigateur ? Le toit mal ajusté, tourmenté et intriguant comme un décor de Murnau, semble répondre par la négative. Là réside probablement toute l’intelligence du bâtiment. Il parvient à se constituer en archétype d’une éthique postcoloniale, résolue dans les changements qu’il apporte, mais pas pour autant amnésique.

Etrange, le toit ne se fond pas dans le contexte. Il maintient l’acte de réécriture lisible. Une prothèse visible est bien le meilleur rappel que l’histoire s’écrit et se réécrit au cours des siècles.