Raumlabor, coopération et responsabilité

En plaçant la collaboration et le politique au cœur de sa pratique urbaine, le collectif berlinois Raumlabor s’inscrit dans l’héritage – non revendiqué – d’Hannes Meyer. Rencontre avec Christof Mayer, l’un de ses fondateurs.

Tracés : Raumlabor est actif depuis une quinzaine d’années et vous vous présentez comme un collectif. A l’instar du Bauhaus et, plus particulièrement, de Hannes Meyer et ses « vertical brigades », vous avez choisi une forme collective de travail plutôt qu’une organisation autocratique sous la direction d’un seul individu. Pourquoi ?

Christof Mayer: Ce terme de « collectif » ne détermine pas une forme économique et légale mais, comme pour le Bauhaus, une manière de travailler. Cette organisation s’est développée sans qu’on l’ait vraiment choisie. Il n’y a pas un manifeste de départ. Lorsque nous avons fondé Raumlabor à la fin du 20e siècle, nous avions tous des emplois pour subvenir à nos besoins. Nos premiers projets « Raumlabor » ont été conçus les soirs et les week-ends. Nous avions donc besoin d’une grande flexibilité dans la gestion des projets et de notre temps. Le collectif nous offrait une forme extrêmement flexible qui, de surcroît, s’adaptait très bien à l’environnement économique et social berlinois du tout début du 21e siècle. Aujourd’hui, alors que nous vivons de nos projets « Raumlabor », nous avons gardé cette organisation : nous sommes neuf architectes indépendants regroupés sous un seul nom. Chaque membre décide de manière indépendante des projets qu’il va mener. Il en est responsable juridiquement et chaque projet doit pouvoir s’auto-financer. Nous avons un pot commun pour financer la communication, les infrastructures et les imprévus. En général, nous sommes deux ou trois à développer chaque projet, mais ils sont très régulièrement discutés au sein et en dehors du collectif. Je crois qu’il est important d’avoir une équipe restreinte qui assume les décisions et les responsabilités et d’avoir constamment un regard externe et critique de l’ensemble du collectif. Notre travail est basé sur la flexibilité, la confiance que nous avons les uns envers les autres et, surtout, sur des règles et une répartition des rôles très précises pour chaque projet. Et ça fonctionne.

Le nom de votre collectif intègre la notion d’espace et de laboratoire ; dans de nombreux entretiens vous utilisez souvent le terme de « radicalité » pour décrire votre travail. La dimension expérimentale est-elle au cœur de votre démarche ?

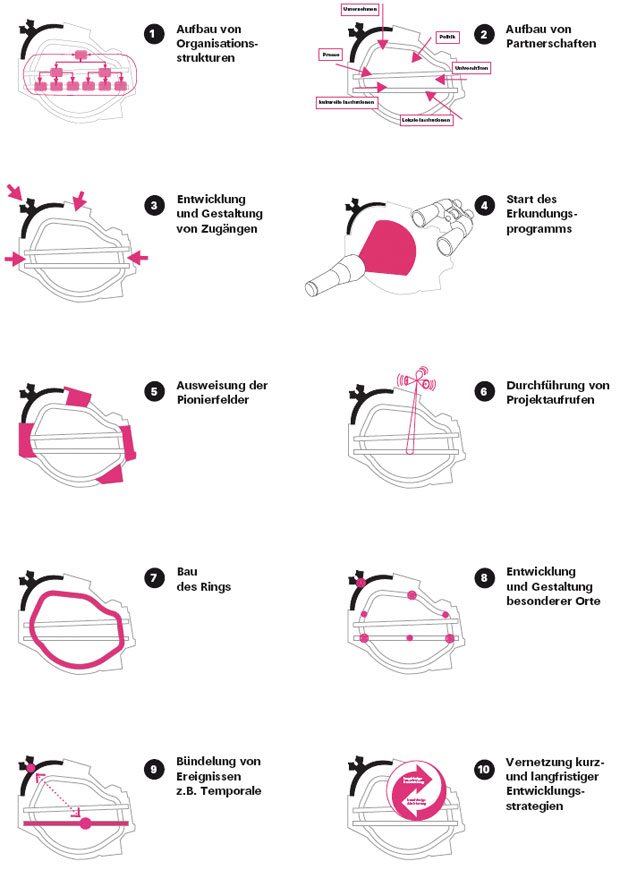

Oui, il y a cette notion d’espace et de « lab ». Ce qui est important pour nous n’est pas tant l’espace créé par des murs ou par des limites cadastrales mais plutôt ce qui se passe entre ces murs et dans ces limites. Ce qui nous intéresse, c’est l’impact social de l’espace. C’est une manière très particulière de considérer l’espace. « Labor » fait en effet référence à la recherche, à l’expérimentation d’un processus différent, mais il peut aussi être compris au sens étymologique du terme : le travail ou travailler. Quant au terme « radical », il est effectivement lié à notre constante recherche de nouvelles pratiques et de processus de projet innovants. Nous utilisons aussi souvent les termes de « recherche artistique » ou de « recherche performative ». On apprend en testant. C’est un développement incrémental que nous utilisons très souvent dans nos projets de longue durée. Le travail que nous avons effectué pour l’aéroport de Tempelhof est un bon exemple. Les autorités berlinoises ont décidé de fermer l’aéroport et ont réalisé un masterplan classique. A cette époque, l’offre sur le marché immobilier étant plus importante que la demande, le Sénat de Berlin n’a pas pu implémenter son masterplan. Il nous a donc mandaté pour réfléchir au développement de cette immense surface libre au cœur de la capitale allemande. Nous avons soumis %%gallerylink:20172:un masterplan dynamique%% basé sur le lien entre activités éphémères et développement à long terme. %%gallerylink:20174:Dix étapes%% rythment ce masterplan dynamique et l’utilisation progressive de Tempelhof. Ce développement en étape permet de constamment questionner le projet, de tester des stratégies, d’en abandonner certaines et d’en incorporer de nouvelles. Nous croyons à cette manière de créer la ville et c’est ce que nous entendons par approche radicale.

J’aimerais lier le terme de « radicalité » avec celui de coopération qui semble être au centre de votre pratique urbaine. La coopération et la participation ne risquent-elles pas d’aboutir à un projet consensuel, l’inverse d’une radicalité?

Notre structure est basée sur la coopération. Sur chaque projet que nous lançons, nous engageons une coopération non seulement au sein de la structure, mais également avec des professionnels extérieurs et des citoyens qui veulent s’impliquer dans nos projets. Pour vous donner un exemple, nous avons développé, sur le site d’un ancien atelier de tailleurs de pierres funéraires, une « école pour réfugiés » (%%gallerylink:20175:image%% et %%gallerylink:20176:image%%). Conjointement avec le centre culturel pour jeunes Schlesische27 et l’Eglise réformée, nous avons mis en place, petit à petit, un jardin potager urbain, un café, des cours de langue, etc. Nous avons débuté le projet sans solution préconçue, sans savoir quel fonctionnement adopter et quelles pouvaient être les recettes pour gérer ce processus d’inclusion et d’intégration. Nous avons avancé par incrémentation. Je crois que la différence entre la coopération et la participation – souvent à la base de compromis – est le processus décisionnel. Lors de la participation, telle qu’elle est comprise et pratiquée la plupart du temps aujourd’hui, le maître d’ouvrage demande aux citoyens ce qu’ils veulent, ce qu’ils attendent, puis quelqu’un prend une décision et fige le projet. La coopération telle que nous la comprenons débouche sur une série de décisions évolutives prises collectivement par tous les acteurs du projet. Ces décisions ne sont pas une moyenne de toutes les opinions.

Vous réalisez beaucoup de projets temporaires. Est-ce un choix idéologique ou est-il guidé par votre structure et votre façon de travailler ? Autrement dit, est-ce que votre approche collaborative et politique vous cantonne à la production de projets éphémères ?

C’est une bonne question, et la réponse n’est pas aussi tranchée. Au début, ce choix était dicté par la forme de notre structure. Nous avons réalisé beaucoup de scénographies et de projets artistiques. Aujourd’hui, c’est une façon de pouvoir donner des réponses radicales à des situations spécifiques. Nous menons aussi des projets au long cours, comme Tempelhof ou encore Markthalle IX (%%gallerylink:20177:image%% et %%gallerylink:20178:image%%). Ce dernier, initié en 2009 à la demande des habitants du quartier de Kreuzberg, vise à réinventer et ressusciter au cœur du quartier un ancien marché couvert abandonné et voué à être vendu à une chaîne de supermarchés. Nous nous sommes inspirés du Manila Housing project de Steven Holl. Nous l’avons pensé comme un espace public, un lieu où les échanges dépassent la simple transaction marchande pour s’élargir aux échanges sociaux, professionnels et culturels. Nous avons rouvert la halle six mois après avoir gagné le concours. D’abord en y installant de petits stands temporaires déployés sur un quart de la surface totale et dont le design avait été travaillé par des étudiants lors d’un atelier. Ensuite, à l’image de la croissance presque organique de certaines villes, la multiplication des projets temporaires et permanents a donné vie à la halle. Elle fait aujourd’hui à nouveau partie de la vie quotidienne des citoyens du quartier. Dans ces projets se pose la question de la durée de notre implication. C’est aussi une particularité de notre approche collaborative. Nous essayons toujours de ne pas nous retirer avant qu’ils soient parfaitement autonomes.

Mais il est vrai que notre démarche déstabilise certains mandataires. Pour le projet de Tempelhof, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de gagner la confiance du Sénat de Berlin. Ce scepticisme nous questionne. Au sein de notre collectif, nous réfléchissons à la manière de répondre à des appels d’offre plus classiques tout en continuant à remettre en question la façon dont la ville est aujourd’hui produite. Ce n’est pas facile et, en définitive, je crois qu’il s’agit d’une histoire de confiance.

Enfin, comme pour Hannes Meyer, votre pratique de l’architecture est hautement politique…

C’est vrai, mais nous ne sommes pas affiliés à une mouvance ou à un parti politique. Nous réfléchissons à la manière dont notre pratique urbaine peut rendre la ville plus inclusive et d’une certaine manière plus ludique. C’est pourquoi nous nous lançons dans des projets vraiment politiques comme la %%gallerylink:20179:Haus der Statistik%%, une maison abandonnée que nous transformons en espace mixte de logement pour des réfugiés, d’ateliers d’artistes, d’espaces partagés de travail et de manifestations temporaires. Nous voulons en faire une sorte d’incubateur social. C’est un véritable engagement politique, car nous menons le projet entièrement, du concept à la recherche de partenariats et de fonds en passant par les négociations avec les propriétaires et les politiciens. En fait, notre pratique urbaine est le seul moyen de faire ce en quoi nous croyons.

Propos recueillis par Cedric van der Poel