Réaliser une canopée

La forêt de la Maison de l’Ecriture à Montricher

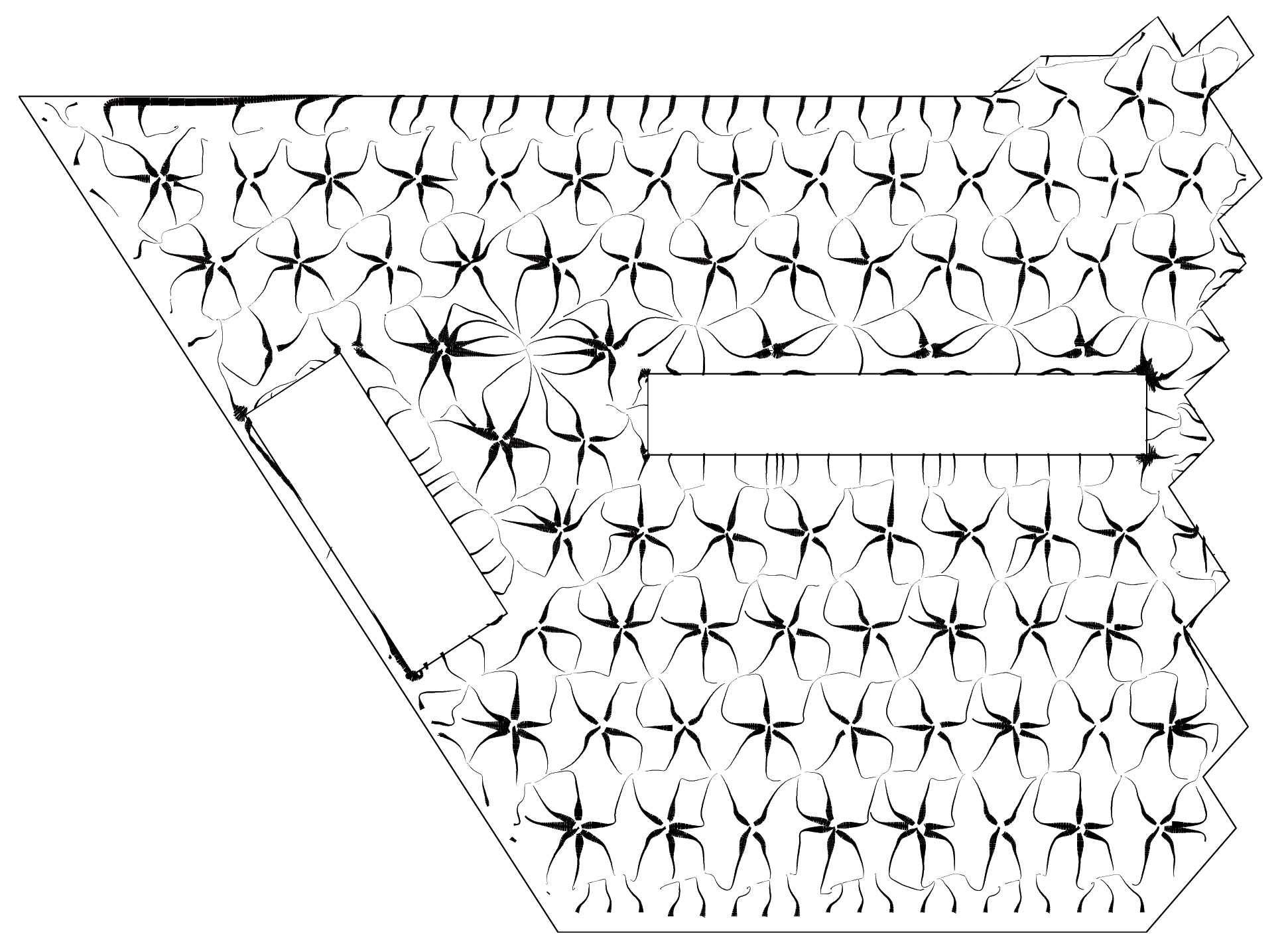

Si le découpage de la canopée de la Maison de l’Ecriture semble résulter d’un coup de dessin particulièrement habile, il exprime en fait la répartition d’efforts de cisaillement au sein d’une hypothétique dalle continue qui occuperait l’ensemble de la surface du bâtiment.

Aujourd’hui déjà, avant même que la construction ne soit achevée, le quidam qui approche la Maison de l’Ecriture peut se faire une idée des impressions que cette architecture hors du commun exercera sur ses visiteurs. Mimant l’attitude des troncs de mélèze des forêts du Jura, les longues colonnes qui meublent son espace extérieur se meuvent les unes par rapport aux autres au fur et à mesure que le point de vue du promeneur change. Le regard tend ensuite à s’élever le long des fûts élancés qui soutiennent, entre 9 et 18 mètres au-dessus du terrain naturel, une « canopée » dont les contours filtrent la lumière pour imprimer sur le sol l’image d’un dessin apparemment aléatoire (fig. 1). Structurant verticalement cet espace extérieur, les façades des deux bâtiments trouvent quant à elles un écho dans les voiles en béton qui semblent fendre la terre à l’extrémité nord est de la construction. Si ces seules sensations satisferont sans doute de nombreux visiteurs, elles seront encore enrichies pour celui qui sera en mesure de saisir comment cette structure a vu le jour dans l’esprit de ses concepteurs, pour ensuite être réalisée selon des procédés forcément inédits.

Un dessin inédit issu de calculs

Nul doute que l’une des particularités de la Maison de l’Ecriture tient au procédé utilisé pour dessiner les courbes apparemment aléatoires de sa canopée, un procédé qui repose en grande partie le résultat de calculs d’ingénierie.

Dans la forêt, une canopée n’est ni un ensemble de brins, ni une masse continue. De la même façon, la canopée de la Maison de l’Ecriture n’est ni une grille de poutres, ni une dalle plate, mais quelque chose d’intermédiaire. Sa forme transcrit la position idéale des membrures qui devraient être noyées à l’intérieur d’une hypothétique dalle continue pour transmettre des charges gravitaires sur les colonnes et les murs qui la supportent. La position théorique des « brins » de cette forme complexe a été déduite à partir d’un calcul numérique, selon un modèle élastique linéaire, des champs de cisaillement : le béton marque l’espace qui définit les directions principales de l’effort tranchant d’une dalle qui couvrirait l’ensemble de la Maison de l’Ecriture.

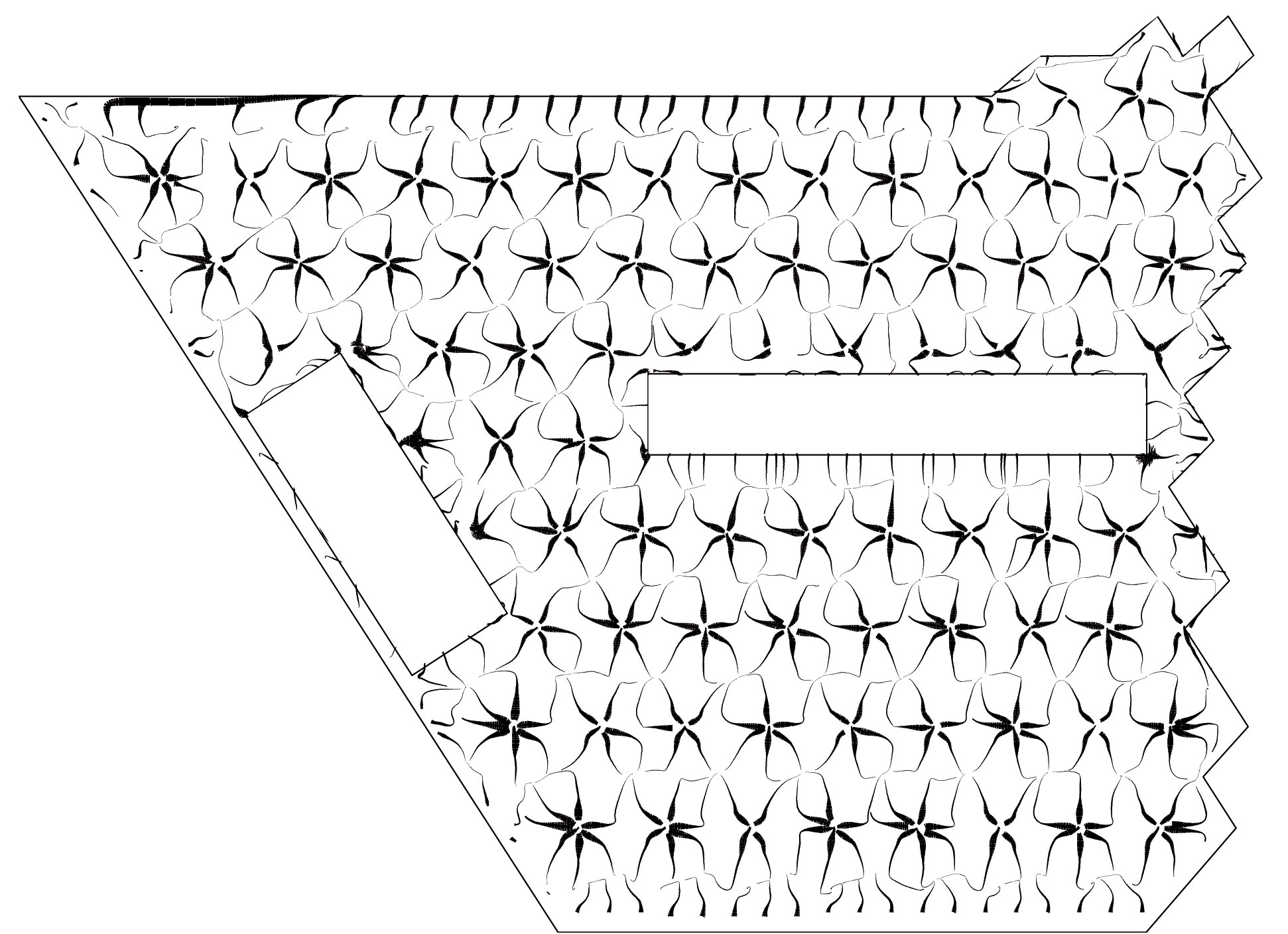

La forme ainsi obtenue dépend bien entendu de la géométrie des appuis et de la configuration des charges. Différentes possibilités ont dès lors été explorées pour la canopée. Les figures 2 et 3 montrent, par exemple, les champs de cisaillement déterminés pour une trame avec des colonnes à chaque intersection d’axes (fig. 2) et la modification de ce champ lorsqu’une colonne est enlevée entre la bibliothèque et la salle d’exposition (fig. 3). Ces champs permettent de retrouver la disposition idéale de matière et de définir les éléments linéaires (brins) et les zones pleines (dalles sur colonnes) pour la canopée (fig. 4).

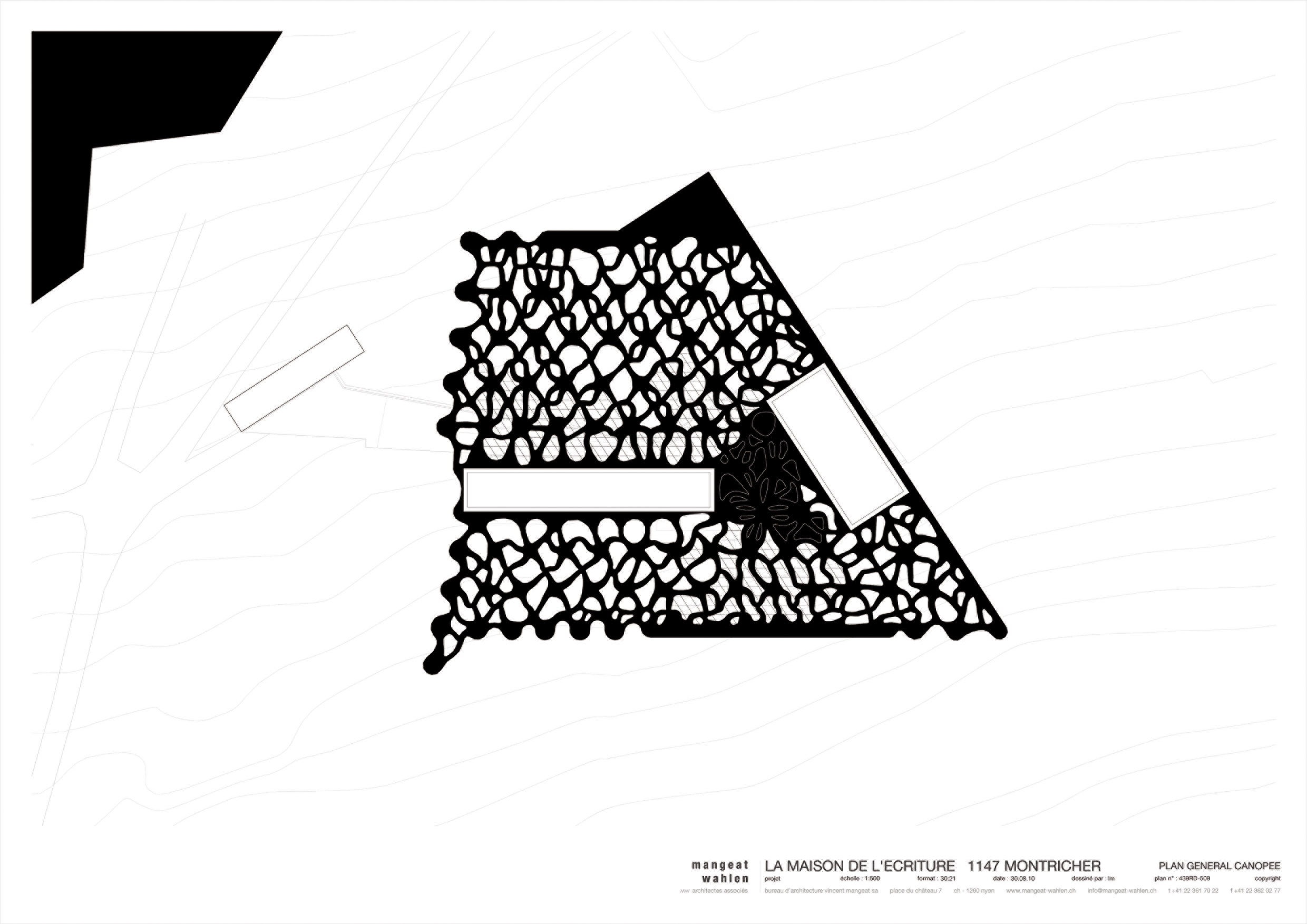

Une fois la forme de la canopée épurée selon des critères architecturaux visant notamment à donner une cohérence à l’ensemble, avec les bâtiments de la bibliothèque et de la salle d’exposition , sa structure a été analysée à l’aide d’un modèle tridimensionnel. Cette analyse avait pour but de révéler la vraie manière de porter les charges de la canopée, qui n’est plus alors une dalle continue, mais un ensemble mixte fait de morceaux de brins et de dalles. Son dimensionnement se traduit par la mise en place d’armatures qui servent d’une part à la reprise des différentes sollicitations (moment flexion et de torsion, effort tranchant) et, de l’autre, à assurer la reprise des poussées au vide dans les zones de déviation des membrures comprimées et tendues. A cet égard, la portion de la canopée située au droit de la colonne manquante (entre la bibliothèque et la salle d’exposition) a fait l’objet d’un traitement particulier : sa grande portée qui correspond au double de celles définies pour le reste de la structure a imposé de recourir à de la précontrainte pour compenser les flèches et assurer sa résistance à l’état limite ultime (fig. 6).

La canopée repose verticalement sur les colonnes, les lames verticales (angle nord-est) et les voiles des deux bâtiments. Présentant dans certains cas des hauteurs de plus de 18 m associées à un diamètre maximal de 45 cm, les colonnes ont été dimensionnées afin de satisfaire l’état limite d’instabilité tout en cherchant à leur conférer un élancement mécanique relativement constant. Les colonnes les plus hautes sont ainsi encastrées à la base (fig. 9), tandis que les colonnes de moyenne et faible hauteur sont articulées et présentent des diamètres réduits (jusqu’à 35 cm). Leurs extrémités supérieures sont encastrées dans la canopée par l’intermédiaire de têtes métalliques noyées dans le béton, conçues par les ingénieurs. Ces éléments de liaison comprennent également les dispositifs nécessaires à l’accrochage ultérieur des cabanes qui seront suspendues à la canopée. La stabilité horizontale de cette dernière est garantie par les voiles de la bibliothèque et de la salle d’exposition.

Lors de la conception de la canopée, un soin particulier a été apporté à son comportement vis-à-vis des déformations différées du béton et de la température. Généralement, le grand élancement des colonnes a permis d’assimiler sans conséquences particulières les efforts résultant des mouvements horizontaux du béton.

On n’a en revanche pas pu bénéficier de cette situation dans les deux zones d’appui plus rigides. Dans la zone nord-est, qui est située relativement loin des noyaux, les lames verticales ont été désolidarisées des mouvements éventuels de la canopée par des appuis glissants (neoprène-teflon). En revanche, la situation est plus délicate pour la zone de dalle qui fait le lien entre les deux noyaux fixes de la bibliothèque et de la salle d’exposition. A cet endroit, la structure a été conçue sans joint ni appui glissant, ce qui a exigé la mise en place d’armatures parfois importantes pour assurer le contrôle de la fissuration tant dans la portion de dalle considérée que dans les murs de la bibliothèque et de la salle d’exposition.

Construction de la canopée

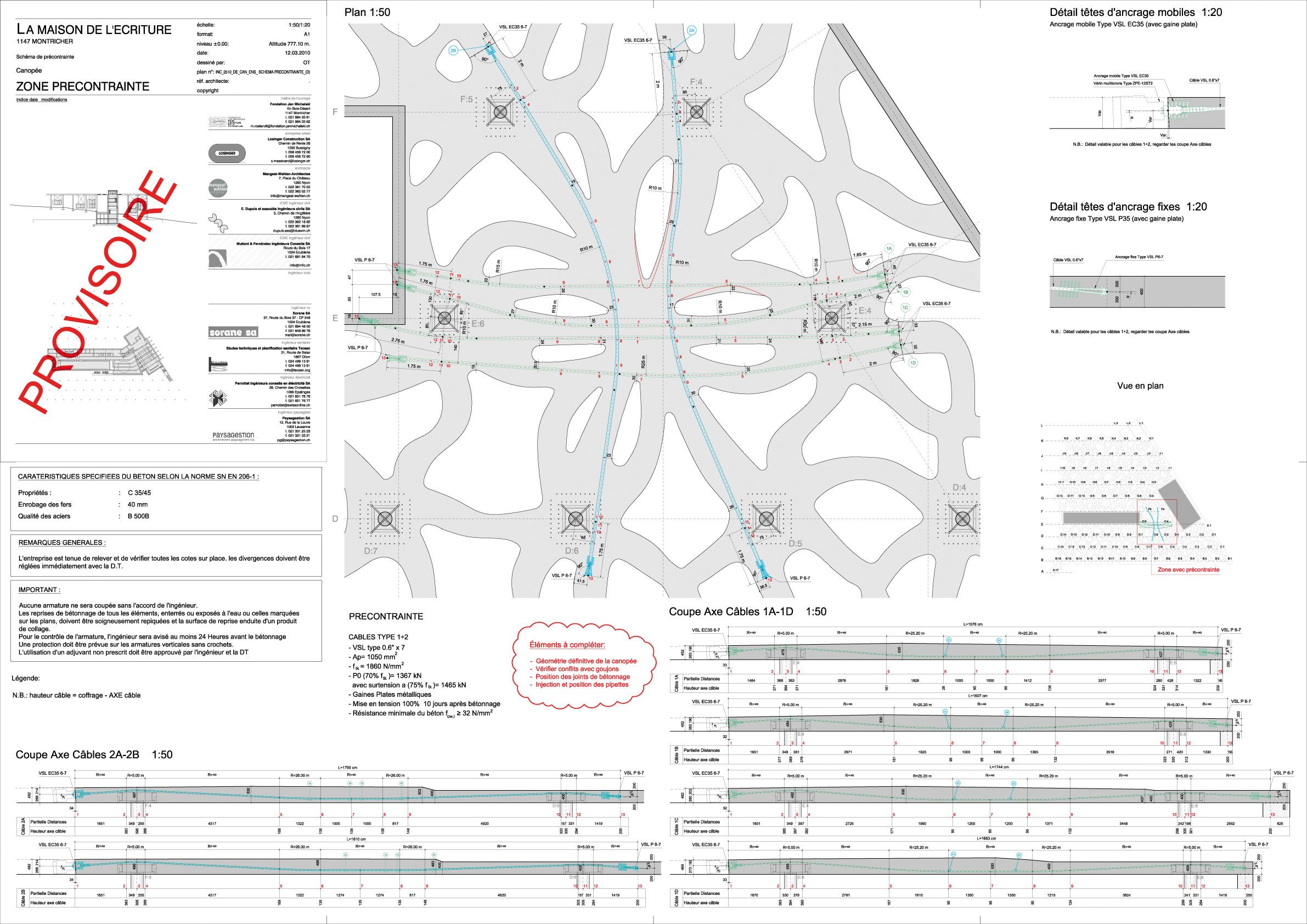

Le dessin irrégulier de la canopée a rapidement conduit à envisager l’utilisation de mannequins de coffrage pour suivre ses formes peu conventionnelles (fig. 6 et 11). On s’est aussi vite rendu compte que la mise en place des armatures au sein d’une telle géométrie et l’obtention d’une finition de qualité pour le béton allaient s’avérer périlleuses, et, à l’instar de ce qui avait été fait pour les murs des bâtiments (voir art. pp. 23 à 30), la réalisation de la canopée a commencé par celle d’un prototype qui avait pour but de tester :

- la qualité de la finition du béton, qui dépendait notamment de l’étanchéité des mannequins,

- le procédé de ferraillage, qui devait permettre de combiner les contraintes structurelles fixées par l’ingénieur civil et celles du ferrailleur chargé de sa mise en œuvre (en particulier vis-à-vis du temps nécessaire pour la pose),

- la qualité du béton et sa mise en œuvre (maniabilité par rapport à la densité d’armature),

- la qualité des arrêts de bétonnage.

Parallèlement, le travail lié à la réalisation concrète de la canopée a commencé par la construction, à des hauteurs de 9 à 18 mètres, d’un dispositif d’étaiement de 650 tonnes, nécessaire pour coffrer les quelque 4 500 m2 de surface de la canopée. Des tours spécifiques ont été érigées à proximité des piliers afin de pouvoir suspendre ces derniers au coffrage avant de procéder à leur scellement définitif (fig. 10). Cette méthode permettait de gérer au mieux les sujets de tassement différentiel du terrain et de l’étayage lors de la mise en charge au moment du bétonnage. Un coffrage traditionnel trois plis (similaire à celui utilisé pour les murs en béton) a ensuite été mis en place sur les tours-étais.

On a alors procédé à l’implantation sur le coffrage, par un système combinant des coordonnées GPS avec les axes du bâtiment, de 270 empreintes d’une épaisseur de 5 mm destinées à matérialiser la forme du futur mannequin pour permettre de ferrailler autour.

L’étape suivante a consisté à suspendre les piliers au coffrage. Toutefois, ces piliers étant très élancés (jusqu’à 18 m de hauteur), il n’était pas possible de simplement les redresser en les prenant par la tête, car ils n’avaient pas été dimensionnés pour travailler à la flexion sur une telle longueur et il y avait un risque qu’ils se fissurent lors de cette phase de soulèvement. On a ainsi développé un « retourneur » qui permettait de diminuer la longueur de flexion en saisissant les piliers par deux axes situés à un 1/5 de la tête et à un 1/5 de la base (fig. 7). Un mode opératoire particulier1 a été proposé aux ouvriers de l’entreprise pour cette manœuvre délicate et inédite (fig. 8).

Une fois les piliers mis en place, on a successivement procédé :

- au ferraillage : 350 tonnes, densité moyenne de 300 à 450 kg/m3,

- à la pose des mannequins : 320 pièces pour créer les 270 ouvertures d’un périmètre total de plus de deux kilomètres,

- au bétonnage : neuf étapes de 400 à 500 m2 chacune ; dès le bétonnage réalisé, les piliers sont scellés en pied grâce à un mortier anti-retrait,

- au décoffrage et au démontage de l’étaiement, là aussi en neuf étapes de 400 à 500 m2 chacune.

En matière de planning, il aura fallu compter trois mois pour le montage de l’étaiement et deux mois et demi pour son démontage. Le bétonnage de la première étape a eu lieu le 1er septembre 2010, le dernier le 29 octobre suivant, soit à peine deux mois pour les neuf étapes.

Miguel Fernández Ruiz et Aurelio Muttoni sont ingénieurs civils et fondateurs du bureau Muttoni & Fernández, Ingénieurs Conseils SA

Nicolas Fulcrand et ingénieur civil au sein de l'entreprise Losinger Construction SA

Caractéristiques des piliers de la canopée

Nombre de piliers centrifugés : 96

Diamètre des piliers : 35, 40 et 45 cm

Longueur : de 9 à 18 m

Poids : de 2,6 à 7,9 tonnes

Chaque pilier est doté d’une tête de poinçonnement en acier galvanisé conçue spécifiquement pour cet ouvrage par les ingénieurs civils.

Tête équipée de 4 tiges filetées dans les angles destinées à recevoir les accroches des cabanes.