SEED: une graine plantée dans les «écoquartiers»

Trop contraignant pour certains, trop écolo pour d’autres. Dans la jungle des labels, SEED se démarque parce qu’il aborde aussi la biodiversité. Portrait d’une démarche pensée sur le temps long.

Quand l’entreprise Ilford fait faillite en 2013, la commune de Marly (FR) est confrontée à un problème de taille: le quartier industriel réalisé dans les années 1960 sur une plaine alluviale le long de la Gérine (375 000 m2) risque de tomber en ruine si un projet d’exploitation n’est pas engagé rapidement. «Dans les jours de froid, il aurait fallu brûler jusqu’à 50 000 l de mazout par jour», raconte Jean-Marc Boechat, alors conseiller communal en charge des travaux. Il faut agir rapidement et la Commune accepte l’offre de l’un des plus grands investisseurs du canton, Damien Piller, dont la réputation n’est plus à faire1. Celui-ci propose de faire évoluer le site en centre d’innovation, le Marly Innovation Center (MIC), et de construire un « écoquartier » sur la parcelle voisine. La Municipalité pose des conditions: «Quand on ajoute 2000 habitants dans une commune qui en compte 8000, on prend ses précautions», relève Jean-Marc Boechat. Après les MEP organisés en 2017, il propose d’inscrire l’opération dans le cadre de la démarche One Living Planet, portée par le WWF (et renommée depuis SEED). Boechat est ingénieur, il enseigne les matériaux à la HES-FR. Animé d’un esprit scientifique, il aimerait que l’on tienne compte de l’ensemble de la chaîne de valeurs pour aboutir à une démarche pleinement écologique. «Certains labels ne regardent qu’un seul aspect, l’énergie grise ou le CO2, mais pas le reste.»

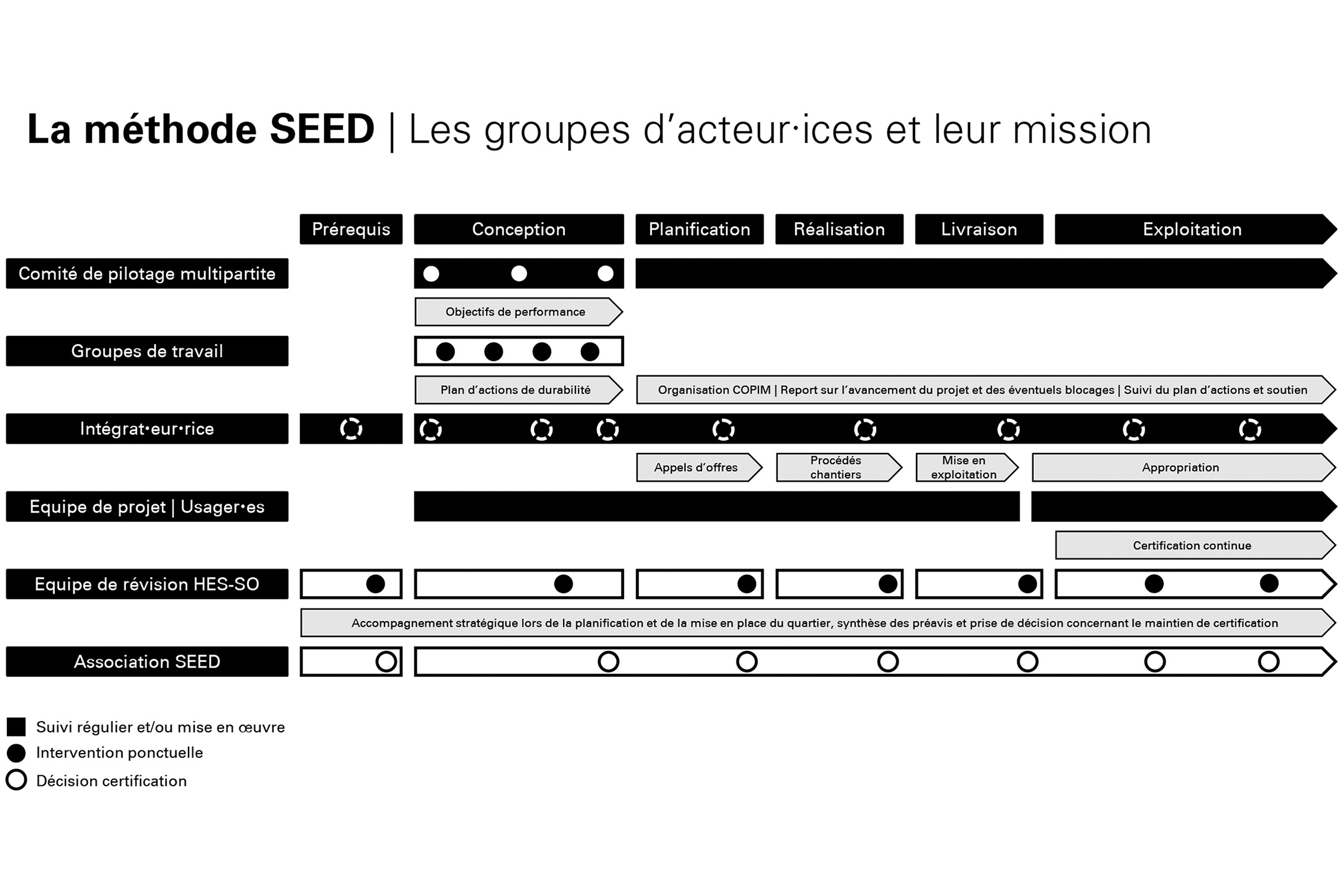

SEED comprend six principes d’importance égale : «Bio-diversité régénérée», «Climat préservé», «Économie circulaire», «Gouvernance partagée», «Qualité de vie attractive» et «Culture valorisée». 30 objectifs de performances sont mesurés en continu à l’aide de 60 indicateurs. La méthode n’indique pas les moyens pour les atteindre, contrairement à d’autres labels, qui imposent des procédés. Elle propose un accompagnement participatif au sein d’un «comité de pilotage multipartite» (COPIM) pour trouver des solutions, ensemble. «C’est ce que j’apprécie avec la démarche, souligne Jean-Marc Boechat. Avec SEED, on peut discuter.»

La biodiversité

Dans le secteur de la construction, les labels se concentrent sur l’énergie, la santé, ou, plus récemment, sur le bilan carbone. SEED est le seul à prendre en compte les mesures pour maintenir la biodiversité2, un sujet pourtant aussi important que l’énergie ou les émissions de CO2. En 2014, le best-seller d’Elizabeth Kolbert3 contribuait à populariser la perspective de la « sixième extinction de masse » en cours et l’accélération du phénomène depuis les années 1950. L’autrice pointait du doigt l’une de ses causes majeures : l’étalement urbain, et son corollaire, l’artificialisation des sols et les innombrables routes qui morcèlent les milieux accueillant le vivant. De ce point de vue, la « villa écologique » sonne définitivement comme un oxymore.

Pour maintenir la biodiversité, explique le responsable romand du WWF Benoît Stadelmann, en particulier la microfaune et la microflore, il faut conserver des sols perméables, réguler le cycle de l’eau et créer des couloirs biologiques interconnectés entre les milieux de substitution4. Ce n’est qu’à l’échelle de quartiers entiers, et dans le temps long, que l’on peut « certifier » une telle action dans les opérations immobilières. Or, malgré les différentes appellations publicitaires ou électorales (« écoquartier », « nature en ville », etc.), les prescriptions légales ne sont pas contraignantes et aucune mesure qualitative ni quantitative n’existe en Suisse pour appuyer des engagements.

Adapter l’écologie à l’immobilier

L’idée du label SEED a vingt ans. Peu après l’an 2000, « l’écovillage » BedZED au sud de Londres inspirait la création d’un cadre et de l’appellation One Planet Living (OPL) pour accompagner toutes sortes de projets durables. L’initiative s’inscrivait dans le sillage des réflexions émanant des Living Planet Reports que le WWF International publie biannuellement pour renseigner sur l’Index de la biocapacité.

En 2010, l’entreprise Implenia mène une analyse complète de son patrimoine sur cet aspect. L’étude aurait mené à une véritable remise en question, puis à l’idée de créer un certificat OPL adapté à l’accompagnement de projets en Suisse. Implenia collabore alors avec le WWF Suisse pour fonder l’Association suisse pour des quartiers durables. En 2020, le label est adapté et renommé SEED5.

La nouvelle directrice de l’association, Sarah Schalles, a travaillé dans des agences d’architecture réputées à Genève avant de suivre une formation dans le développement durable, à la fondation Braillard puis à la HES d’Olten. Aujourd’hui, d’anciens collègues lui reprochent d’être passée dans « le camp des enquiquineurs ». Mais Schalles ne croit pas qu’il faille opposer les sujets, l’Architecture vs la Durabilité. Au contraire, dit-elle : «En apprenant sur les labels, on apprend énormément sur l’architecture écoresponsable. L’un de nos mandataires, d’une construction à l’autre, a complètement changé. Pour lui, le label a été comme une formation.»

Un outil de négociation

Le certificat sert-il aussi à soigner l’image d’investisseurs immobiliers particulièrement soucieux de leur réputation ? Les deux premiers quartiers labellisés se situent sur des zones en partie déclassées, à Orbe (VD) par le groupe Orllati et à Marly par Damien Piller. Un troisième est en cours, à Genève. «Nous travaillons avec les entreprises et communes qui viennent nous trouver, répond Sarah Schalles. Si des investisseurs exploitent des terrains dézonés, on ne peut pas revenir sur ces décisions.» En effet, le projet de certification arrive après la rencontre d’un investisseur et d’une commune, il sert donc d’outil de négociation aux associations et à la commune pour contraindre ou simplement persuader un investisseur d’atteindre des engagements. «Les cibles sont là, indépendamment de l’investisseur. Et le certificat est retiré si elles ne sont pas atteintes.»

Avant d’envisager la certification, un projet doit passer une analyse de prérequis : conformité à la planification cantonale, aux axes prioritaires des transports publics et mixité et densité correctes (CUS aux alentours de 1.0) avec logements sociaux, accessibles, intergénérationnels et des activités diversifiées. Si le quartier est éligible, des groupes de travail sont mis en place. À Marly, il y en avait dix, qui réunissaient l’investisseur, les personnes concernées à l’État, des associations (Pro Natura, ATE, WWF, etc.), des membres de la commune, des représentants de la société civile et l’intégrateur SEED. Ils établissent ensemble un « plan d’action de durabilité » (PAD) puis constituent le comité de pilotage multipartite (COPIM) qui va suivre le projet. C’est dans cette phase que se joue la négociation : la Commune peut exiger des équipements, par exemple, ou un ratio d’énergies renouvelables dans le chauffage à distance, tandis que les associations posent leurs conditions. Ainsi, à Marly, l’ATE a exigé de baisser le taux de mobilité individuelle de 1 à 0.8. Une fois le plan établi, une « convention multipartite » est signée, qui réunit au moins : la Commune, l’investisseur-développeur et l’association. Si l’investisseur accepte, il s’engage à prendre toutes les mesures liées à la certification et les objectifs fixés par la Commune qui l’accompagne.

Vers un paysage de la biodiversité

Le plan de l’écoquartier de Marly a été établi en 2014 lors de MEP remportés par deux équipes regroupées en seconde phase, CCHE avec Interval Paysage et Magizan. Les formes urbaines proposées sont des immeubles compacts, des « plots » répartis de manière uniforme sur la plaine, sans chercher la composition urbaine, si ce n’est un alignement sur les berges, au sud, et deux objets solitaires, dont une tour (Rez+14) émergeant d’un socle regroupant logements et services. Ici, c’est le fond qui domine, pas la figure. Le projet paysager vient avant le projet urbain. Le concept élaboré par Interval Paysage consiste à relier les trames vertes et bleues par deux traversées biologiques qui gèrent aussi les eaux pluviales et les crues tricentenales.

Parmi les objectifs, SEED impose 70 % de surface agissant sur la rétention d’eau, 45 % de surfaces en pleine terre ou encore 20 % de surfaces dévolues à la diversité (dont 4 % au maximum en toitures aménagées). Il faut développer au moins cinq milieux interconnectés (rocheux, humides, boisés, bocagés, etc.), qui seront évalués à partir d’une grille de critères (connectivité, diversité, formes,…). Il s’agit d’atteindre une biodiversité fonctionnelle, capable d’accueillir le vivant, et non des prairies esthétiques qui répondent à certaines idées reçues sur la durabilité.

«Ces chiffres nous sauvent!» Pour Agathe Caviale (Interval Paysage), SEED garantit de réaliser les surfaces perméables qui sont généralement sabrées dans les projets immobiliers. D’après l’écologue qui accompagne la démarche, le milieu est bien plus diversifié après réalisation. La charpente des arbres abattus pour des raisons sanitaires ou d’implantation du bâti est réemployée comme structure favorable à la petite faune. 400 individus ont été plantés sur l’ancienne prairie : des essences indigènes et d’autres mieux adaptées au réchauffement climatique. Afin de conserver l’écotype de la prairie existante, la fleur de foin a été fauchée, stockée pendant deux ans et réensemencée sur le site.

Les jardins collectifs installés en toiture sont une autre victoire. Pour ce type d’usage, explique Agathe Caviale, la plupart des maîtres d’ouvrage ne voient que le surcoût. « Là où généralement on nous bloque, ici, on nous accompagne. » Pour le choix des essences, un compromis a dû être trouvé afin d’atteindre un équilibre entre indigénat (essences résilientes adaptées à nos climats) et indigènes de la région.

Énergie grise et réemploi

Parmi les objectifs, la démarche SEED impose une réflexion globale sur les matériaux, le recyclage et le réemploi, à tous les niveaux. Pour le mesurer, SEED a développé son propre outil de calcul. En premier lieu, l’énergie grise des structures démolies est prise en compte dans le calcul dès la rédaction du « plan d’action » (ce qui n’est le cas pour d’autres labels que depuis… 2023). Ensuite, l’excavation des terres est limitée à 1.2 m3 par m2 bâti (SIA 416) et les distances parcourues pour le transport des matériaux ne peuvent dépasser 35 tonnes-km/m3. La cible est difficile à atteindre : à Marly, cela n’a pas été possible à la première étape et les terres restantes sont actuellement stockées sur le site en attendant la seconde. Dans les aménagements paysagers, tout le matériel d’abattage et d’élagage a été réemployé et les enrochements ont été composés exclusivement à partir d’agrégats et de blocs mis de côté pendant les fouilles.

Enfin, l’énergie grise est calculée par un mandataire à partir des bons de commande des entreprises. Pour garantir l’emploi de matériaux biosourcés, il faut beaucoup insister, indique Schalles, car cela change les habitudes. 60 à 90 % des matériaux doivent être de provenance locale et durable (labellisée ou recyclée — 100 % pour les bois et les pierres) ; 80 % des isolants doivent être d’origine biosourcée, géosourcée ou recyclée.

Prévoir l’imprévisible

La plus grande originalité de la démarche SEED (et aussi le point le plus difficile à expliquer aux investisseurs) concerne la redevance de quartier : 2.50 CHF par m2, que le maître d’ouvrage doit s’engager à payer à l’association. 80 centimes servent à financer les révisions qui seront effectuées par des experts, 1.70 CHF iront à une trésorerie gérée par l’association de quartier, dont toute personne domiciliée dans le quartier est automatiquement membre.

Après sa retraite, Jean-Marc Boechat a accepté de prendre le poste d’« activateur » : son rôle consiste à compiler les données pour vérifier que les objectifs SEED sont atteints. Pour le moment, « on est dans les clous », assure-t-il, mais il faudra attendre la fin de la seconde phase vers 2027 pour avoir des données publiables.

Son autre rôle consiste à informer et animer le quartier, sa conciergerie sociale et ses groupes de discussions, en recueillant les propositions des habitant·es. L’idée derrière la redevance de quartier est aussi de le faire évoluer au fil des ans en tenant compte des propositions (local communautaire, activités pour personnes âgées, entretien de la biodiversité, etc.). Il s’agit de le rendre ainsi de plus en plus désirable, voire de « prévoir l’imprévisible », dit Schalles, soit d’anticiper les changements sociétaux ou technologiques qui surviendront dans les 10, 20, 30 prochaines années.

Triangle dramatique

Le label coûterait environ 5000 à 8000 CHF pour l’analyse des prérequis, puis environ 200 000 CHF pour l’accompagnement sur une étape complète. À cela, il faut ajouter en phase d’exploitation la redevance annuelle qui finance les coûts revenant au quartier et au maintien de sa qualité. Mais pour les mandataires, la démarche représente également un investissement conséquent. Ce qui est fastidieux, résume Agathe Caviale, c’est de remplir des fiches « pas très intuitives » et de se coordonner à chaque rendu avec les ingénieurs et les architectes afin de transcrire des exigences comptables en projet.

Donc oui, le label SEED est contraignant. « Forcément, répond Boechat (devenu entre-temps le meilleur ambassadeur de la démarche), c’est du développement durable ! Mais ces contraintes nous ont fait gagner beaucoup de temps. » Le projet ne rencontre que six oppositions. Une fois la convention signée, l’investisseur unique, très engagé (il travaille sans AMO), s’avère l’allié des mandataires et les défend quand les évaluateurs SEED se montrent trop sévères, précise Agathe Caviale. Le contrat SEED forme ce qu’on appelle en psychologie un « triangle dramatique », où chacun doit jouer son rôle pour conserver l’équilibre6.

Convention multipartite, plan d’action, accompagnement continu, trésorerie de quartier : SEED semble chercher à faire travailler ensemble les acteurs au lieu de les opposer. « On ne peut pas laisser uniquement aux coopératives d’habitant·es l’initiative de trouver des solutions », estime Sarah Schalles. Par leur taille, les grandes entreprises développent aussi des solutions, notamment dans la gestion des déchets de chantier, qui peuvent en inspirer d’autres, dit-elle, car les labels poussent à faire plus que ce qui est exigé par les normes. Cela crée de nouveaux standards et tire le marché vers le haut au niveau des performances. Comme les lois et les règlements prennent du temps à évoluer, trop de temps, les labels jouent ce rôle précurseur, jusqu’à ce la norme rattrape le standard. « Au fond, le but ultime de chaque label, note Sarah Schalles, serait de disparaître. » Un peu comme une plante qui, arrivée au bout de son cycle de vie, reviendrait à la terre après avoir dispersé ses graines à tous vents… Il ne reste plus qu’à attendre qu’elle germe dans le terreau législatif.

Notes

1. Poids lourd de l’immobilier romand, Damien Piller investit dans plusieurs projets concomitants, exploitant des synergies qui provoquent aussi bien l’admiration (rationalisation efficace) que des soupçons de conflits d’intérêts (cumul de casquettes): il aura été à la fois avocat-notaire spécialisé dans l’immobilier, député au Grand Conseil fribourgeois et vice-syndic de Villars-sur-Glâne, où il réalise l’une de ses plus grosses opérations immobilières ainsi qu’un «médiaparc» hébergeant Radio Fribourg (qu’il préside) et La Télé Vaud-Fribourg (dont il préside le conseil d’administration). Dans le cas du MIC et de l’écoquartier du Marly, on souligne que cette capacité rassembleuse a été un facteur d’accélération décisif de ce projet d’envergure. Le quartier était desservi avant d’être réalisé et il est équipé depuis 2022 d’une piscine (Minergie-P).

2. Récemment SNBS et Minergie Quartier ont intégré un volet sur la biodiversité, sans fournir d’indicateurs.

3. Elizabeth Kolbert, La sixième extinction : comment l’Homme détruit la vie, traduction Marcel Blanc, Paris, édition Vuibert, 2015

4. Mise en œuvre de la démarche One Planet Living OPL / SEED pour la réalisation de quartiers durables en Suisse : évaluation de la biodiversité dans les projets immobiliers, octobre 2014

5. À la suite du retrait du WWF International de One Planet Living, la démarche n’appartient plus qu’à la marque anglaise Bioregional et ne peut plus être employée dans un autre contexte. Pour cette raison, la démarche a dû être adaptée et renommée.

6. Le triangle de Karpman (1968) décrit des relations impliquant typiquement les rôles de persécuteur, victime et sauveur, qui peuvent s’échanger, inversant les dynamiques. Ainsi les mandataires peuvent être « sauvés » par l’investisseur quand l’association les persécute ; à l’inverse, l’association « sauve » la Commune en persécutant l’investisseur avec ses exigences, etc.