Transformer les barreaux autoroutiers en boulevards urbains

Entretien avec Paola Viganò et Cédric Wehrle

TRACÉS: Si les six projets d’extension autoroutiers ont été refusés en votation le 24 novembre dernier, d’autres sont actuellement à l’étude aux abords des villes suisses, dont plusieurs «barreaux autoroutiers»1. Vous estimez que ces axes rapides devraient être requalifiés en boulevards urbains. Pourquoi?

Paola Viganò: Les barreaux autoroutiers sont les vestiges d’une modernité dépassée. Dans la Bible moderniste, ils étaient censés amener le trafic le plus rapidement possible jusqu’au centre des agglomérations. Or depuis lors, la plupart ont été engloutis par la ville, désormais fragmentée par ces infrastructures qui engendrent congestion et nuisances. Et pourtant, on continue de les entretenir, et même de projeter leurs extensions. De mon point de vue, il est urgent de repenser fondamentalement leur rôle. Leur évolution en boulevards urbains est une alternative concrète et plus adaptée aux usages contemporains, mais notre imagination pourrait même s’élargir à de nouveaux usages de l’espace.

Cédric Wehrle: Ces barreaux sont même doublement inadéquats. En effet, lorsque le tracé du réseau autoroutier suisse a été projeté dans les années 1950, on prévoyait que l'autoroute traverserait le cœur des grandes villes suisses. À la suite de multiples vagues de contestation, ces traversées n'ont pas pu être réalisées dans les décennies suivantes, et l'autoroute en Suisse n'a donc jamais réussi à trouver sa place en ville. Les seuls fragments construits de ces dispositifs, les entrées en cul-de-sac dans les villes suisses, constituent les vestiges de planifications obsolètes.

Deux projets concernent en particulier l’Ouest Lausannois, les jonctions d’Ecublens et de Chavannes-près-Renens, censées réduire le «goulet de Crissier».

PV: Chaque matin, en arrivant à l’EPFL, je remarque cette queue de voitures au ralenti sur le tronçon autoroutier qui traverse Ecublens et Chavannes-près-Renens jusqu’à Lausanne. Abaisser sa vitesse à 50km/h, comme sur un boulevard urbain, ne serait pas irréaliste, puisque c’est déjà la réalité! Actuellement, cette route a surtout des désavantages: elle empêche le franchissement alors même que les traverses nord-sud sont rares dans cette partie de l’agglomération; pollutions aérienne et sonore obligent à se protéger d’elle. Nous nous sommes emparés de ce sujet avec les étudiant·es afin de proposer d’autres visions de ce lieu, qui pourraient inspirer une volonté de changement.

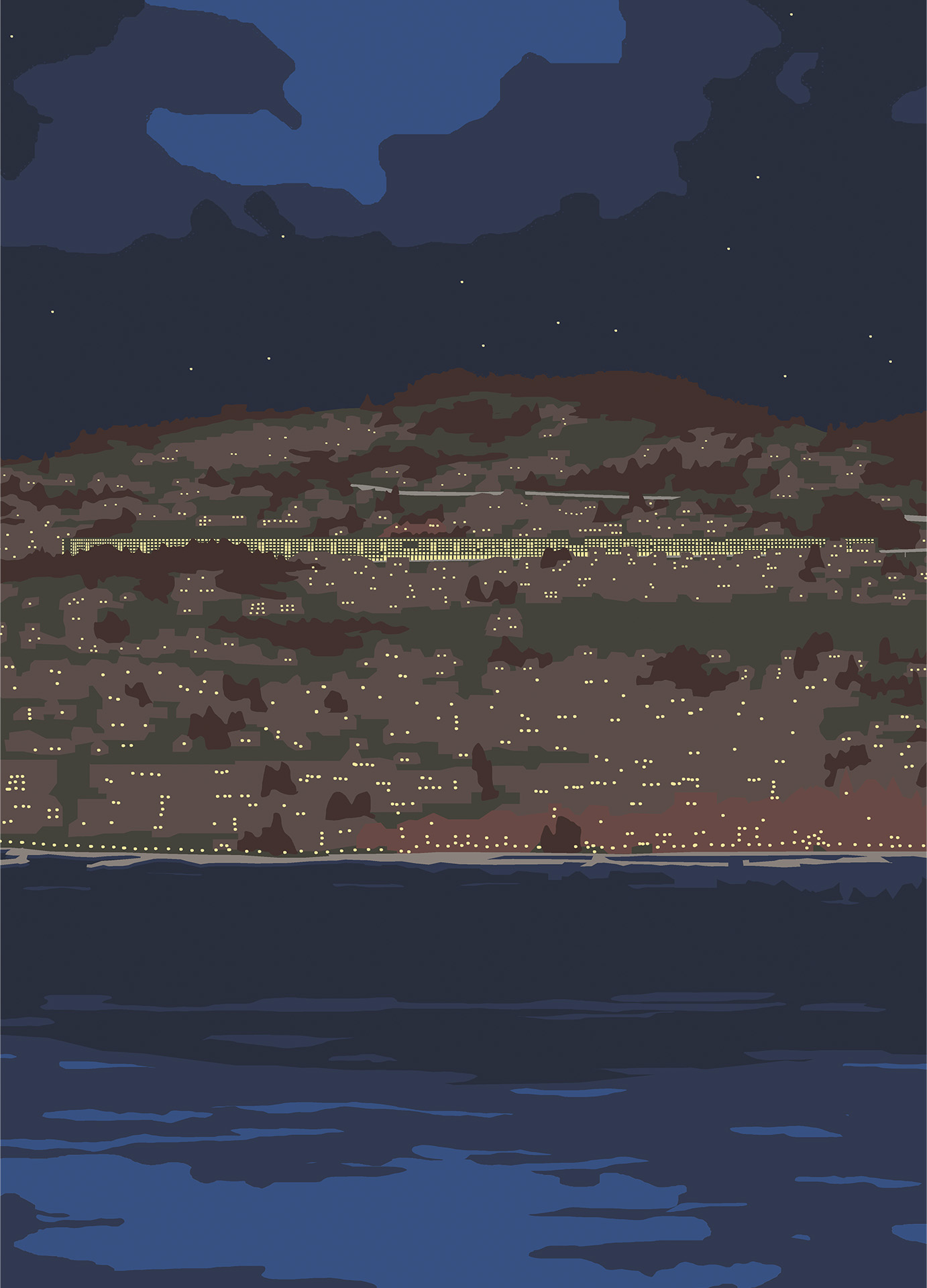

CW: Ce tronçon autoroutier a été pensé comme la première étape d'une traversée est-ouest de Lausanne. L'autoroute aurait dû passer par les quartiers d'Ouchy et de Montchoisi pour rejoindre un autre barreau inachevé à Lutry. Ce projet a été rejeté par les votations populaires en 1977 et en 1981. La Confédération prévoit toutefois de préserver la place et le statut de ce moignon autoroutier dans le territoire en le connectant à des nouveaux points d'accès rapides, censés délester le trafic dans les quartiers environnants. Bien que situés dans un milieu urbain dense, ces projets adoptent un langage spatial propre à l'autoroute et requièrent une emprise au sol considérable.

La Municipalité de Chavannes-près-Renens vient d’annoncer qu’elle rejette désormais ce projet et a dénoncé la convention qui la liait à l’Office fédéral des routes (OFROU)et le Canton de Vaud, mettant en crise la stratégie actuelle de réduction du goulet de Crissier. Des assises seront tenues ce printemps.

PV: En 2020, une journée a été organisée sur ce sujet par l’Association transports et environnement (ATE)2. La Ville de Lausanne avait conduit des études et son intention était clairement d’aller vers la transformation en un boulevard urbain. C’était il y a cinq ans déjà, et à l’époque tout le monde était convaincu que les projets de jonction étaient dépassés! Même les représentants du Canton trouvaient l’idée du boulevard urbain acceptable, mais estimaient que les communes devaient payer pour le réaliser. Aujourd’hui, le débat est ouvert.

Comment aborder le sujet, étant donné que ces infrastructures qui coupent les villes sont gérées par la Confédération?

PV: Actuellement, les relations entre différentes échelles ne permettent pas une discussion sur le sujet. Ces infrastructures sont considérées au niveau de la Confédération, qui demande aux Cantons de s’en occuper. Aucune des deux entités n’imagine faire un pas en arrière, transformer ces objets en boulevard urbain: ils n’investissent que pour «fluidifier» – or on sait bien que cela ne fonctionne pas à terme, surtout en tant que barreaux en cul-de-sac, et que les nouveaux échangeurs ont un impact très fort sur le terrain. De leur côté, les communes ne possèdent pas les ressources pour transformer elles-mêmes de telles infrastructures. On se trouve là face à ce qu’on appelle un “wicked problem”, un problème tordu dont la complexité des interrelations empêche de trouver une solution.

Cédric Wehrle, vous avez étudié la question dans votre travailde master: pourquoi la Confédération refuse-t-elle de renoncer à certains morceaux de son réseau pour les confier aux Villes, alors même que la situation a grandement évolué depuis cinquante ans?

CW: Historiquement, le réseau autoroutier helvétique ne se soucie pas des villes. À l'époque, seul un des 33 membres de la commission fédérale en charge de la mise en place du réseau autoroutier représentait leurs intérêts. Aujourd'hui encore, le réseau autoroutier est principalement lu à travers ce prisme de recherche d'équilibre national entre ville et campagne. Mais il doit avant tout permettre d'offrir aux automobilistes le meilleur taux d'accessibilité possible à l'ensemble du territoire. Et abandonner des tronçons autoroutiers dans des centres de population majeurs reviendrait à remettre radicalement en question cette mission. De grands cantons tels que Vaud, Berne ou Zurich, à la fois urbains et ruraux, partagent cette vision. Ainsi, malgré le fait que la population votante rejette systématiquement l'extension du réseau autoroutier, l'on refuse de repenser ces vestiges inadéquats.

«Malgré le fait que la population votante rejette systématiquement l'extension du réseau autoroutier, l'on refuse de repenser ces vestiges inadéquats.» – Cédric Wehrle

La Confédération ne peut pas aller contre la stratégie qu’elle a elle-même mise en place.

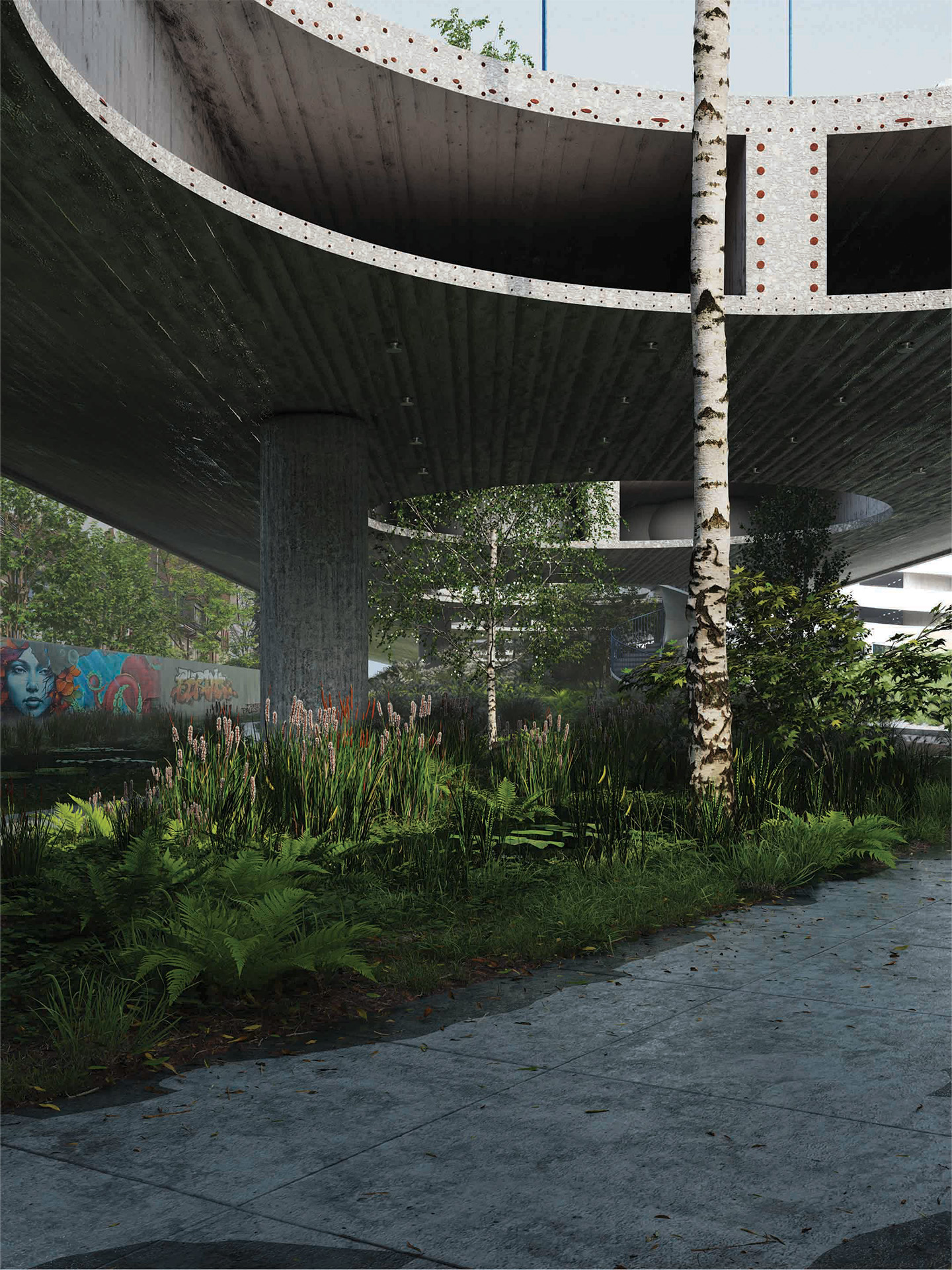

CW: Exactement. La Confédération choisit alors plutôt de consolider son patrimoine. Elle investit des sommes colossales dans des mesures permettant de limiter son impact nuisible : revêtement, mur anti-bruit, tranchées couvertes, et même boîtes en béton encapsulant la chaussée, comme à Schwammendingen, au nord-est de Zurich3. Dans ce type de projet, toute «valeur ajoutée» architecturale et paysagère est bien sûr à la charge des autorités locales. Ces stratégies dites de mitigation permettent de pérenniser la présence de l'autoroute, et d’éviter tout débat portant sur son éventuel abandon.

Pourquoi est-ce si coûteuxde transformer des barreaux en boulevards urbains?

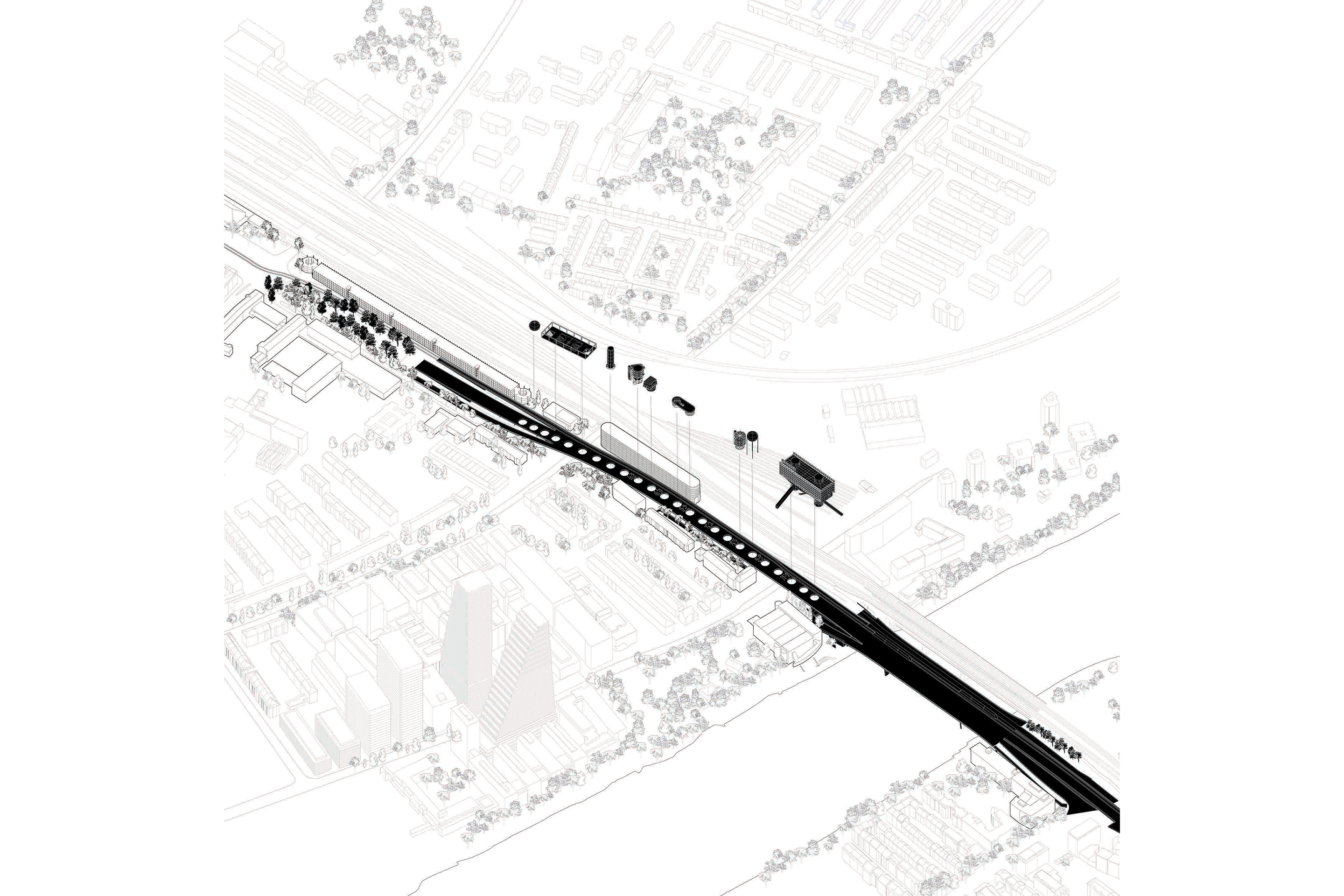

PV: Retrouver la relation avec la ville n’est pas simple, il faut notamment mettre à niveau des terrains. Avec les étudiant·es, nous avons imaginé de travailler ces barreaux par la topographie, en exploitant les gravats issus des excavations nécessaires à la réalisation du métro M3 à Lausanne. Mais de tels boulevards pourraient aussi s’intégrer au réseau urbain, voire à un parc urbain. Des étudiant·es ont accolé le magnifique parc de Vaux-le-Vicomte au barreau de Chavannes, d’autres imaginé une sorte de grand parc récréatif – des visions provocantes ou volontairement loufoques qui démontraient le besoin d’espace et d’évasion dans cette partie de la ville où l’on construit énormément aujourd’hui. Boulevard urbain ou non, il faut initier le débat et ouvrir à de nouveaux imaginaires. Or le projet de nouvelle jonction ne peut que rendre plus rigide et compliquée la situation actuelle.

Récemment, plusieurs étudiant·es se sont emparés de la thématique pour leurs diplômes de fin d’étude. Dans l’hypothèse d’un déclassement, voire d’un abandon, que pourrait-on imaginer à partir de ces infrastructures?

CW: Le corpus grandissant de travaux d'étudiant·es en architecture s'emparant du sujet fait ressortir la dimension poétique d'un tel espace. En effet, l'emprise d'un tronçon autoroutier, d'un point de vue spatial, interpelle tant dans ses dimensions surhumaines que dans sa relation à la topographie et au paysage. Ces espaces proposent des conditions urbaines particulières qui résultent d'une débauche inouïe de matériaux : viaduc à l'élan inachevé au-dessus de la Sihl, balcon surplombant le Léman, tranchée boisée pouvant relier lac et Jura. La requalification de ces infrastructures offre une occasion rare d'introduire en milieu urbain dense un élément linéaire permettant tant de recoudre un quartier fragmenté que de renforcer le maillage vert dont les villes manquent cruellement.

Vers quelles solutions se dirige-t-on actuellement dans les villes européennes sur ce sujet?

PV: L’exemple le plus proche est le déclassement des autoroutes A6/A7 qui traversent Lyon, acté en 2016. Constamment bouchonné, la transformation est réalisée par étapes, jusqu’en 2030 . Mais des barreaux démantelés ou transformés, il n’y en a pas beaucoup en Europe, car de telles propositions ouvrent des débats qui peuvent durer des décennies. On parle de couvertures d’autoroutes (en Espagne, à Anvers4, en Suisse à Neuchâtel et aujourd’hui au nord de Fribourg) et ces projets soulèvent toujours des discussions. Dans le cas d’Anvers, nous travaillons sur deux des grands parcs depuis 2018. L’ensemble du projet dépasse les 10 milliards d’euros (!), grâce au financement apporté par le gouvernement régional de Flandres. Il s’agit de reconstruire des morceaux d’autoroutes pour les couvrir, car il s’agit de l’un des plus gros nœuds autoroutiers, à l’échelle européenne. Il était même question d’opérations de densification au-dessus – ce qui était impossible du point de vue des couts structurels. L’opération consiste donc, ici encore, surtout à atténuer les effets de l’autoroute, son bruit, ses nuisances. Cela part d’un mouvement populaire, qui a un impact politique fort sur le sujet5.

CW: C’est surtout aux États-Unis que l'on rencontre des exemples aboutis de démolition/requalification d'autoroutes urbaines. Ces projets, qui visent (entre autres) à rectifier les énormes dégâts sociaux engendrés par la mise en place de ces infrastructures, ont notamment été rendus possibles en raison de l'état de délabrement chronique de certains tronçons, dont les frais de restauration n’avaient volontairement pas été honorés.

Quelle est la particularité de ces barreaux en Suisse?

PV: Le cas de Lausanne est assez particulier, avec son autoroute qui pénètre pratiquement jusqu’au centre, aboutissant au giratoire de la Maladière. À Paris, il y a certes le périphérique mais l’autoroute ne pénètre pas au centre. De manière générale, j’observe que le dogme de la séparation des flux – autre chapitre de la Bible du modernisme – a été particulièrement appliqué en Suisse: dans toutes les villes, même de petite taille comme Lugano, on trouve plein de passages peu agréables et fatigants sous les grands axes urbains. Cela montre combien les piétons ont été subordonnés au trafic, même dans les petites villes. On ne peut pas continuer à vivre ainsi, imposer au plus «faible» des usagers (le piéton) de s’adapter et le confiner dans les espaces «réservés». Le piéton aussi a le droit de profiter de la voirie. C’est ce que nous avons proposé en collaboration avec les services d’urbanismes et CITEC pour le PDCom de Genève6, une ville dont les habitants sont très affectés par le bruit et le trafic. Lors des promenades menées avec les habitants, une discussion récurrente et fondamentale portait sur le bruit généré par les grandes radiales qui structurent l’espace urbain. Si l’on parvient à requalifier ces lieux-là, alors on parviendrait à dépasser le dualisme qui sépare la ville et réduit la qualité de vie.

«J’observe que le dogme de la séparation des flux – autre chapitre de la Bible du modernisme – a été particulièrement appliqué en Suisse» – Paola Viganò

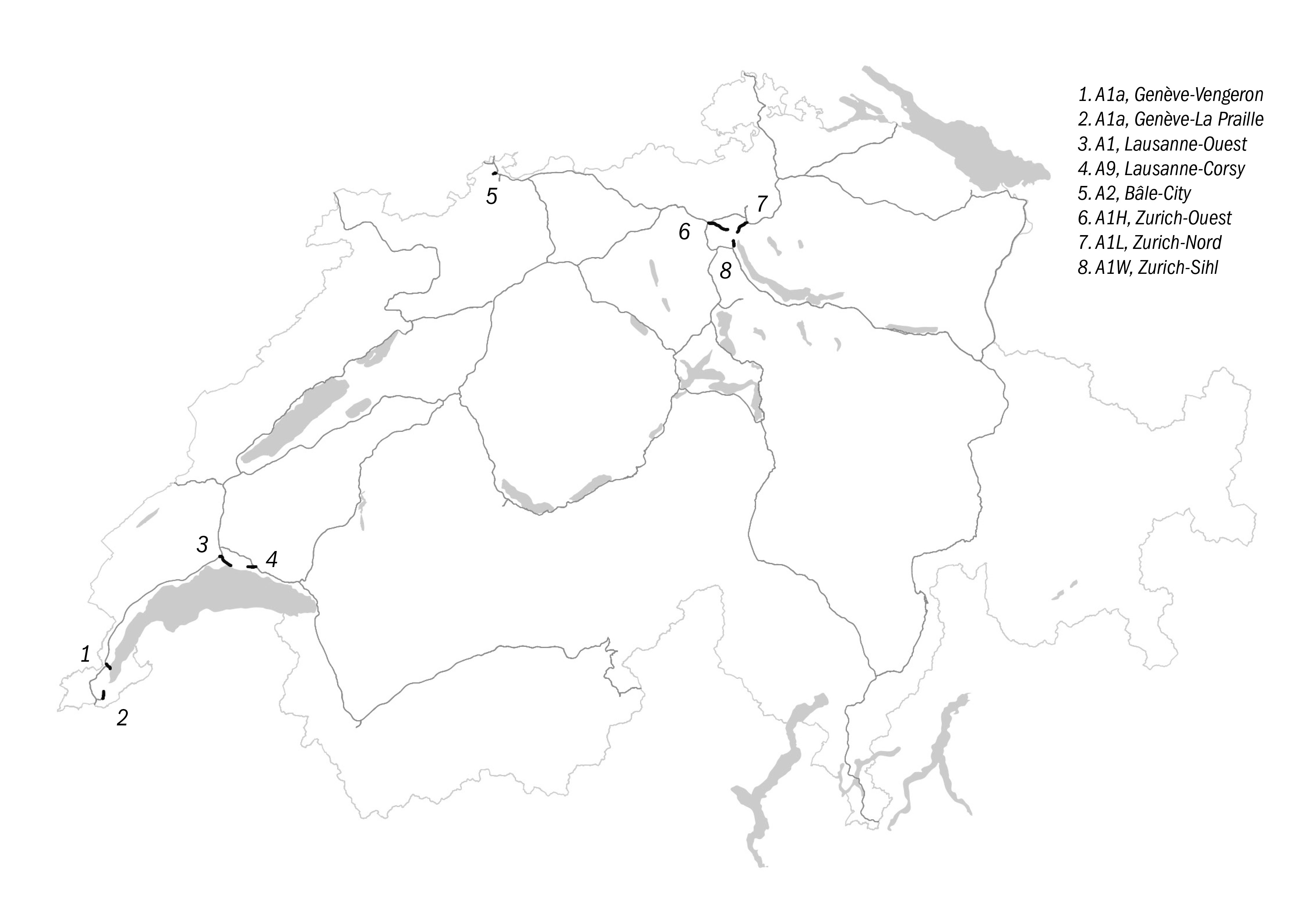

CW: Les quatre plus grandes villes suisses ont toutes la particularité de posséder une série de barreaux analogues à celui de Lausanne-ouest. En effet, le schéma lausannois de traversée urbaine avortée se retrouve à Bâle, Genève ou encore Zurich. Ensemble, ces barreaux totalisent une surface de plus d'un million de mètres carrés. Comme en Europe, la situation reste aujourd'hui plutôt figée, mais le caractère systématique de cette collection d'espaces peut laisser entrevoir la possibilité d'une réflexion radicale sur le sujet.

Finalement, qui devrait financer de telles reconversions: les Cantons, les Communes ou la Confédération, étant donné qu’elle a mis en place ce réseau?

PV: La Confédération doit entrer dans le débat. Le parti pris de ne payer que le linéaire des routes doit être remis en question. En effet, la maintenance des infrastructures routières représente un coût énorme7. Si la Confédération se déleste d’un tronçon, elle fait des économies. De manière plus générale, la question est toujoursla même: «qui paie la transitionécologique et sociale»? L’argent est là, on l’a bien vu avec le Recovery Planeuropéen lancé après le Covid. Ce sont les priorités qui peuvent et doivent changer. Il faut donc mener un débat sur ces priorités. Veut-on mettre de l’argent pour amener encore plus de voitures dans des centres déjà congestionnés ou rendre nos villes vivables (et «accessoirement», diminuer les émissions de CO2, préserver les sols et la biodiversité)? La régénération urbaine pourrait partir d’une revisite de ce sujet.

CW: Le gouvernement suisse, comparé à d’autres pays, bénéficie aujourd’hui d’une situation financière confortable, lui permettant d’investir massivement dans l’entretien de ses infrastructures. Pourtant, ces ressources servent principalement à des mesures de mitigation environnementale dont l’efficacité reste limitée, surtout en milieu urbain. Plutôt que de poursuivre l’illusion d’une séparation entre trafic automobile et impacts négatifs sur la ville – un idéal moderne largement démenti par l’histoire –, ne pourrait-on pas réorienter ces moyens vers un projet contemporain d’intérêt national, à la hauteur des enjeux actuels, mobilisant un foncier stratégique et porteur d’une véritable transformation urbaine?

Paola Viganò est architecte et urbaniste, professeure à l'EPFL et à l'IUAV (Venise)

Cédric Wehrle est architecte EPFL, Assistant-doctorant à l'Unité de recherche en architecture de l'Université de Liège

Notes

1. Pour la Suisse romande, voir les six projets décrits sur le site internet de l’Office fédéral des routes OFROU

2. «Et si on repensait l'autoroute?» ATE Vaud, UNIL, 25.02. 2020. Interventions de Benoît Frund, vice-recteur "durabilité et campus" UNIL, Cédric Wehrle et Paola Viganò, Thierry Chanard, urbaniste, directeur général du bureau d'études en aménagementGEA. Table ronde réunissant Nuria Gorrite, conseillère d'État vaudoise en charge des infrastructures, Jürg Röthlisberger, directeur de l'Office fédéral des routes (OFROU), Raymond Gauthier, chef du service de l'urbanisme de Chavannes, et Lise Van Long, manager en charge de la durabilité au CIO.

3. Voir les articles sur le thème "Einhausung Schwamendingen", TEC21/espazium.ch

4. Sur l’exemple de Barcelone, voir Stéphanie Sonnette, «“Là où aucune voiture ne passe, il se passe beaucoup de choses”. Stratégies de reconquête à Barcelone», TRACÉS 08-09/2022

5. Sur Anvers et Utrecht, lire l’article de Camille Claessens-Vallet, «Anvers, Utrecht, quand la société civile dessine la ville sans voiture», TRACÉS 02/2023. Sur le projet de couverture de l’autoroute qui encercle la ville avec un système de parcs, voir le site overdering.be

6. StudioPaolaViganò a été l‘AMO du Service d’Urbanisme de la ville de Genève pour la réalisation de son nouveau PDCom, récemment complété et voté.

7. Sur le coût économique de la maintenance des autoroutes suisses, voir l’article d’Alia Bengana, «L’entretien routier, un coût sans fin», TRACÉS 03/2025