Travailler à l'ère du mème capitalisme

La généralisation des réseaux sociaux ne laisse pas indemne le monde du travail et la production de richesse. Madeleine Aktypi scrute Internet afin de discerner les mutations à venir.

Le travail est en train de se diluer dans un ensemble d’activités qui peinent à être considérées comme tel. Des gestes apparemment inoffensifs et presque insignifiants de prime abord, comme manipuler son smartphone en continu ; des gestes ludiques comme combiner sur Photoshop images et textes ; des gestes émotifs comme cliquer sur J’aime, peuvent difficilement être définis comme du travail, par exemple. Ils deviennent néanmoins, depuis peu, producteurs de valeur financière. Effectués par un très grand nombre d’utilisateurs quotidiennement, ils créent des données qui, devenant métadonnées (big data), produisent de la richesse.

Apprendre à travailler

Si le jeu et le divertissement sont aujourd’hui pris au sérieux et considérés comme parties prenantes du travail, c’est parce qu’ils s’inscrivent dans la continuité d’un mouvement amorcé au 19e siècle, celui de « la mise au travail en masse »1, dont le leitmotiv peut se résumer en trois mots : « Apprendre à travailler ».2 Souvent très difficile, l’apprentissage technique ne constitua qu’une partie du dressage auquel le capitalisme industriel destina la classe ouvrière. Apprendre à être ouvrier déborde le seul domaine de la technique. C’est une question à la fois mentale, sociale et environnementale.

La cité minière et, plus tard, la cité industrielle, sont des espaces nouveaux dont l’apparition est une réponse à cet objectif d’apprentissage global : les corps ouvriers doivent être domptés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’usine. Grâce à ces nouvelles typologies spatiales, les ouvriers n’apprennent pas simplement à travailler avec les machines, mais à constituer un corps collectif prédéterminé.

Il s’agit de pacifier un prolétariat nouvellement constitué et constamment maltraité. L’histoire des cités ouvrières oscille entre recherches utopiques et prisons ouvertes, aménagées sous des dehors de petites villes modèles. La toute première voit le jour en Moselle : « A Stiring, il n’y avait rien ni personne. Charles Wendel fait venir des frontaliers, des Allemands. Il les installe, il les implante, il les acclimate. Pour les loger, les retenir et les assimiler, il décide de fonder une cité-modèle, comme nul alors n’en imagine, si ce n’est dans la jeune Amérique. Ce sera la cité de Stiring-Wendel : on commence à la dessiner le 1er juin 1854, avec cinq rues principales, une grande artère les coupant toutes à angle droit et, au centre, une place circulaire ; les maisons sont coquettes, aérées, entourées de leur jardin. »3

Les corps des ouvrières et des ouvriers s’y trouvent isolés du reste du monde, et, d’une certaine manière, punis. On ne compte pas de taverne dans ces villes artificielles dont le bâtiment central est l’église.

« Laboratoires pour une société disciplinaire, la nôtre, les cités minières coupent les ponts avec les villes du premier âge industriel – ces écuries -d’Augias. » Elles sont plutôt des laboratoires qui cherchent à « faire disparaître le prolétariat de la société moderne » : il s’agit, cette fois, de convertir « l’homme qui n’a rien, qui n’est de nulle part », en instaurant un « espace découpé, immobile, figé, où chacun est arrimé à sa place »4. Le modèle en est le village – forcément paisible –, par opposition à une cité moderne conçue comme un contre-modèle pour sa complexité, et sa façon de combiner des espaces hétérogènes échappant à toute centralisation du contrôle. Un système urbain particulier s’invente ainsi autour de l’usine, destiné à conditionner l’ensemble de la vie des ouvriers. Il ne suffit pas de contrôler l’ouvrier au « boulot », il faut parvenir à s’introduire dans son intimité, en lui proposant un type de foyer, de divertissement, d’activités et de loisirs. Tout cela, bien sûr, très graduellement.

Y a-t-il un rapport entre les ordinateurs et le travail en ligne, d’une part, et ces premières cités ouvrières, d’autre part ? Pourquoi n’a-t-on plus besoin d’un cadre si précis, circonscrit et délimitant pour moduler les corps et les esprits afin d’en extraire des richesses ?

Au Bonheur des Utilisateurs

Dans l’urbanisme naissant du 19e siècle, les grands magasins et leurs vitrines constituent une invention dont les principes semblent être aux antipodes de la ville minière. Tout d’abord, ils font leur apparition au centre des grandes villes et représentent la modernité dans ce qu’elle a de plus fascinant. Entre balustrades ornées, devantures peuplées de mannequins et plafonds vertigineusement hauts, « s’expérimente une physique du pouvoir appliquée à la maîtrise des masses denses, ouvertes, croissant à l’infini »5. Il ne s’agit plus, ici, de fermer mais d’ouvrir : le magasin se situe dans la continuité de la rue, dont il extrait les passants pour en faire des clients. « S’il en avait découvert le moyen, il aurait fait passer la rue au travers de sa maison », dit Zola du propriétaire du grand magasin Au Bonheur des Dames, dans son roman du même titre. « Créature du Paris haussmannien, [il] attire les forces de la rue, organise l’émeute, ou mieux, la mime : il en capte la fièvre et la détourne, interceptant ainsi des multitudes ailleurs abhorrées. » Là encore, ce n’est pas Walter Benjamin, mais Emile Zola qui décrit la gestion des premiers consommateurs.

C’est dans ces grands établissements de vente que s’expérimente pour la première fois le passage de la discipline par l’enfermement au contrôle incorporé et continu qui domine à l’ère digitale. Le flux des corps est géré de manière lisse et invisible. D’un rayon à l’autre, le désir est canalisé par un script6, une manière de se diriger dans l’espace téléguidée par les offres spéciales, le placement des produits, les variations chromatiques des étalages. Tout au long de sa déambulation individuelle dans ces nouveaux espaces, le client se perçoit comme maître de ses désirs et de son chemin. Il se croit distinct des autres clients, effectue des choix, éprouve la singularité de son goût. Il tient sa fascination et ses besoins d’achats pour uniques tout en s’enivrant de l’effervescence qui l’entoure.

Cette liberté authentiquement ressentie est aussi l’effet du design. Une stratégie intégrée dans l’aménagement des lieux. Chaque étal est étudié, chaque enseigne travaillée, rien n’est laissé au hasard. En contrôlant le désir, en formatant, en malaxant la subjectivité, une telle société n’a plus besoin de créer des lieux d’enfermement spécifiques. L’école, l’usine, la prison, lieux d’enfermement typiques des sociétés disciplinaires7, disparaissent graduellement au profit d’un contrôle invisible et continu. Deleuze donne l’exemple de l’autoroute : ceux qui y circulent sont continuellement contrôlés sans être enfermés8.

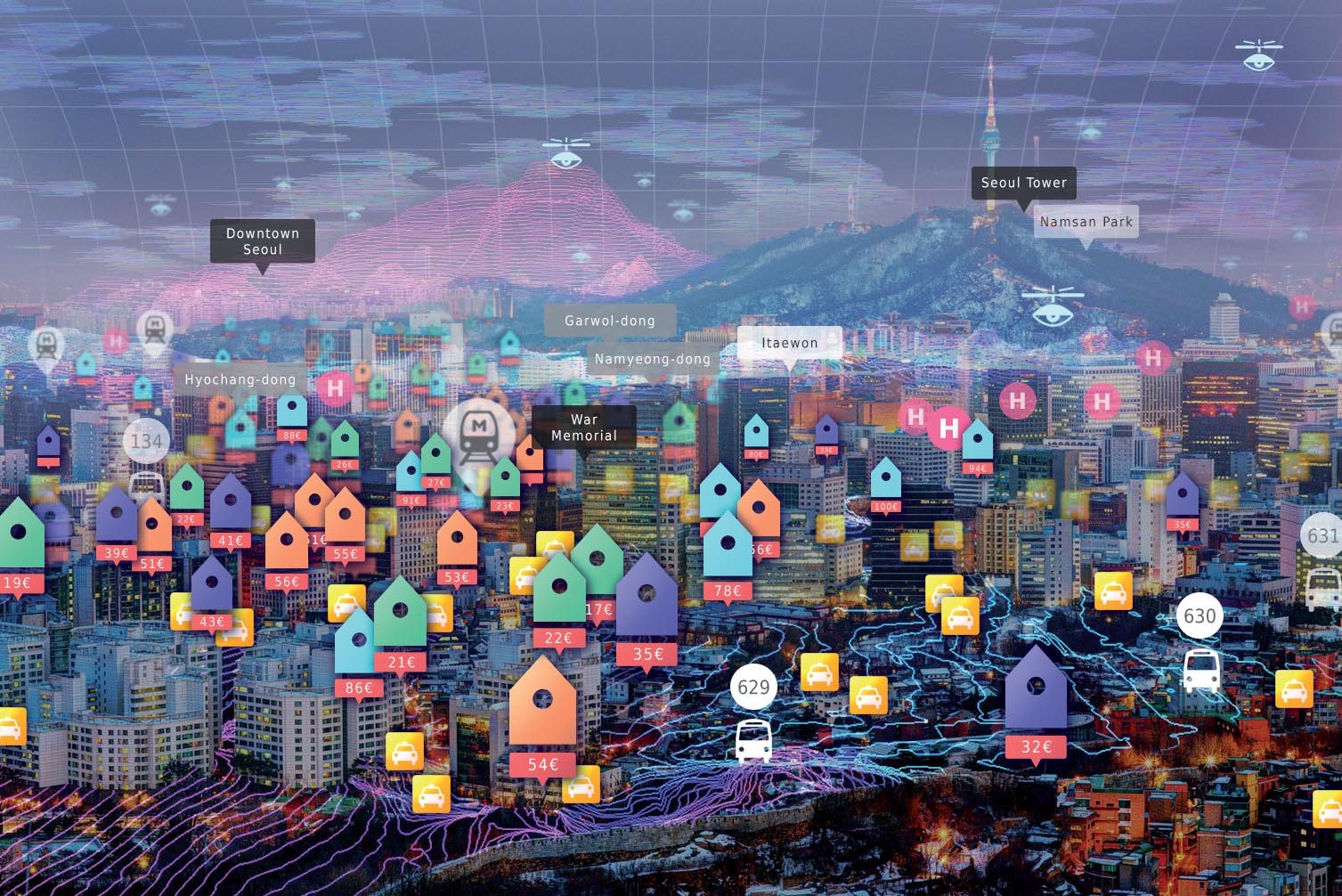

Dans la société des métadonnées qui prône le contrôle (et l’autorégulation) pour les êtres vivants aussi bien que pour les machines, les étalages des boutiques prennent des formes nouvelles. Les endroits où on devient modulable et utile ne sont plus forcément des lieux de vente circonscrits par des murs achalandés mais des parcs sans bords, déclinés en applications diverses. Nous jouons à laisser des traces au fil des menus mouvants des interfaces graphiques utilisateur et des variations autour d’un même thème qu’ils destinent aux utilisatrices et utilisateurs apprentis que nous sommes.

Le travail pénètre massivement tous les domaines qui en étaient traditionnellement éloignés ou découpés. Et, au lieu d’apprendre à travailler, au 21e siècle, nous travaillons à apprendre en cliquant et en jouant. Apprendre à être utilisateur déborde le seul domaine de la technique. C’est une question à la fois mentale, sociale et environnementale.

Pour une culture numérique critique

Comment faire pour comprendre ces changements auxquels on est peu préparé ou enclin ? Il faudrait peut-être avancer d’un même pas sur plusieurs voies, complémentaires et simultanées.

Il faudrait chercher à établir, comme on vient de le tenter, une généalogie à la fois des technologies intellectuelles et du travail. Le processus de mutation de ce dernier, et de ce qu’on entend encore aujourd’hui par ce mot, correspond en fait à un faisceau inextricable de transformations multiples et complexes. Certaines ont été déclenchées dans l’Angleterre victorienne du 18e siècle et l’Europe continentale du 19e siècle. D’autres ont vu le jour avec la Deuxième Guerre mondiale.

Il faudrait également diriger notre attention vers l’infime, le ridicule, ce qui rassemble les traits de la plus grande banalité et qui serait plutôt écarté par une approche critique habituelle. Par exemple, les mèmes, ces idées, comportements, ou éléments de langage reconnaissables et transmis par répétition d’un individu à d’autres à l’intérieur d’une culture9. Quand on considère les différents types d’applications de la dite nouvelle économie, de Airbnb à Uber en passant par Facebook, on pense rarement à eux. Ils représentent cependant non seulement une source de richesse particulièrement lucrative mais également un modèle inattendu pour comprendre les enjeux économiques, et donc politiques, à l’ère des réseaux sociaux.

Il faudrait ouvrir aussi le champ des questions à des hybridations ou à des juxtapositions apparemment intenables. Rapprocher, par exemple, comme le proposait Bruno Latour dès la fin des années 1980, la bourse et la géologie10: ici, le mème et l’évolution de ce qu’on appelle « travail ».

Pour les jeunes internautes, le mot mème ne renvoie plus tellement à Dawkins et à sa lecture du darwinisme, mais aux utilisateurs-producteurs du folklore digital (lire article p. 6). Qu’ils agitent leurs doigts sur un clavier aux commandes de Photoshop, Gimp et d’autres logiciels de traitement d’image, ou qu’ils aient recours à des générateurs d’images sourcées dans un moteur de recherche à l’affût de clics, des utilisateurs, des fans ou des employés produisent des mèmes au kilomètre, remplissant les feuilles d’un almanach infini et consultable à volonté, mais dans le désordre. Il dispense ses proverbes DIY et volontairement kitsch au fil des secondes plutôt que des jours. Ce sont le plus souvent des formes de collages qui se contentent d’associer du texte et de l’image pour décrire ou décrier l’actualité.

Ce qui est produit de façon spontanée par la culture populaire en ligne se trouve pris dans une spéculation sans fin et sans fond. Il existe des entreprises qui collectent, manipulent et redistribuent ces mèmes afin de dénicher les lois de la viralité, ce bouche-à-oreille magique qui fait qu’une information va être citée et reprise, postée et repostée des milliers de fois au fil des réseaux sociaux. Marx remarquait que « l’éthos capitaliste évoque un imaginaire magique, selon le principe du ‹ quelque chose pour rien › concernant les potentialités lucratives des sciences et des techniques ». Avec les mèmes c’est plutôt « rien pour quelque chose ». Ce « quelque chose » n’a pas uniquement les effets directement politiques qu’on déplore depuis les dernières élections états-uniennes. Sa part la plus obscure et invasive est peut-être celle de ces entreprises qui guettent, quantifient et tentent à prédire nos comportements en ligne pour les vendre à d’autres entreprises, notamment publicitaires11. Le produit apparent ne sert donc que d’appât pour développer le produit véritable, lequel ne s’adresse pas aux utilisateurs, qui pourtant le produisent, mais à ces entreprises qui achètent le software prédictif leur permettant de détecter et de promouvoir la viralité. C’est que justement l’industrie numérique n’existe pas sans les utilisateurs, qui sont l’autre des algorithmes : nous arrêtons de cliquer et l’industrie des big data disparaît, paradoxalement aspirée par sa propre force centrifuge. Capitalisme du mème.

Pour faire face aux boucles de données propagées par l’industrie numérique, il importe de penser le modèle de l’extraction dans son ensemble, suivre ses ramifications et accepter sa complexité irréductible et historiquement située : les récits se mêlent et vont de la première rationalisation du travail en Angleterre, au 18e siècle, à des expériences de gestion du travail aux Etats-Unis et en Russie au début du siècle dernier, pour revenir vers la Californie et la Silicon Valley, pendant les trois dernières décennies du 20e siècle. Quelle trajectoire le travail et les technologies décrivent-ils, depuis le capitalisme victorien jusqu’aux débuts de la dite nouvelle économie ? A quoi correspond le mot travail, en 2017 ? Quelle sorte de vie sommes-nous en train de tisser, en tapotant sur nos claviers et en demandant des services à Siri ? Selon quelle temporalité voulons-nous vivre ? Sommes-nous prêt-e-s à créer ensemble ces données surdimensionnées auxquelles certains voudraient contraindre la vie ?

Si le travail est en train d’être dilué dans la vie, de devenir liquide dans le cours des choses de la vie, c’est que celle-ci est devenue la matière première du capitalisme contemporain et que les mèmes sont le signe par excellence de la pollution exponentielle de la société des hyperextractions qui est la nôtre. Or la vie, les corps et les esprits sont assoiffés d’autre chose que de données chiffrées obéissant à la logique de l’exploitation de tout et de chacun.

Cet article s’inspire de l’ouvrage de Madeleine Aktypi (texte) et Mehdi Vilquin (images), Bog data, le travail en mutation – mèmes, différends et écosophie, paru aux éditions de la Cité du Design, coll. Recherche Design, Saint-Etienne, 2016

Notes

1 Lion Murard, Patrick Zylberman, Le Petit Travailleur infatigable. Villes-usines, habitat et intimités au XIXe siècle, Paris, Editions Recherches, 1976, p. 17.

2 Ibid.

3 Ibid., p. 22.

4 Ibid., p. 21.

5 Ibid., p. 29.

6 Cf. Les « espaces scriptés » (scripted spaces) de Norman M. Klein, The Vatican to Vegas: A History of Special Effects, New York, The New Press, 2004 et Paul Sztulman, « Décor mon beau souci », Art Press 2 no 28, février-mars-avril, 2013.

7 Voir Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, coll. « Nrf », 1975.

8 Gilles Deleuze : « L’art et les sociétés de contrôle », extrait de la conférence donnée dans le cadre des « Mardis de la Fondation », le 17 mars 1987

9 Le mème (contraction de « gène » et « mimesis ») est un néologisme proposé en 1976 par Richard Dawkins dans Le gène égoïste (1976). Pour le biologiste, le mème est, à l’instar du gène, l’unité de base dans l’évolution des cultures. Voir pp. 7-8.

10 « A première vue, il paraît impossible d’établir une liaison entre la géologie et l’économie ; mais superposer une carte géologique et les cours de la Bourse, voilà une opération qui peut se faire sur un bureau, qui ne demande que du papier et une bonne documentation. » Latour Bruno, Culture et technique. Les « vues » de l’esprit. In : Réseaux, volume 5, n° 27, 1987. Questions de méthode. pp. 79-96.

11 L’entreprise pionnière dans le domaine est Dose.com, dirigée par Emerson Spartz, que la presse américaine a voulu présenter comme le Steve Jobs du 21e siècle.

Auteur

Poète et théoricienne, Madeleine Aktypi enseigne la philosophie des media à l’Ecole Média Art Fructidor à Chalon-sur-Saône.