Städtebau oder: Massstäblichkeiten der Macht

Es steht ausser Zweifel, dass Architektur eine der stärksten Ausdrucksformen von politischer und ökonomischer Macht war und ist – nicht nur in Bezug auf ihre Dimension und Grösse sondern auch über ihre Form, Struktur oder Ornamentik. Architektur ist dann buchstäblich eine «architecture parlante», eine Architektur die über diese Attribute etwas «mitteilt» – meistens eben die Macht ihres Bauherrn – und deren Informationen von vielen verstanden werden können.

Der Architekt setzt sich dabei dem Vorwurf aus, einem von der Öffentlichkeit meist kritisch beäugten Machtinhaber zum Ausdruck seiner Macht zu verhelfen und sich damit der immerwährenden moralischen Frage der Komplizenschaft zu stellen. Die Macht die über die Architektur zum Ausdruck kommt, ist aber eine doppelte, sie ist nämlich auch die Macht – im weitesten Sinne – des Architekten, der sich damit besonders empfehlen, einen neuen Stil schaffen, Aufträge erhalten, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen kann, etc. Die Macht des Architekten setzt voraus, dass er die Kontrolle über sein Bauwerk behält und teilweise auch den Auftraggeber – in seinem ästhetischen Urteil beeinflussen kann.

Will man sich nun mit der Frage nach Macht und Massstab im Städtebau auseinandersetzen, muss notwendigerweise die Abgrenzung vom Städtebau zur Architektur geklärt werden. Städtebau ist weit mehr als nur «grosse» Architektur, sie ist vor allem gestalteter Raum, in all seinen Dimensionen. Ist die Rolle von Architektur innerhalb von Machtdispositiven leicht zu verstehen und einzuordnen, fällt dies für den Städtebau schwerer: Unabhängig vom Umfang einer Intervention ist die Kontrolle über die Architektur eine ganz andere als im Städtebau, wo unzählige Kräfte einwirken und zum Teil nicht kontrolliert werden können. Die Geschichte des Städtebaus ist dementsprechend die Geschichte jener Kräfte, die hier zur Wirkung kommen, nämlich Politik, Kultur und Ökonomie. Konnten über Jahrhunderte die Machtpole relativ unbeschränkt – soweit das Geld reichte – walten, entwickelte sich mit der freien Marktwirtschaft eine scheinbar unkontrollierbare Dynamik.

Die Geschichte des Städtebaus wurde eine Geschichte der Abfolge zwischen dem Ruf nach mehr Kontrolle – durch Staat, Gemeinde, Baupolizei oder Gesetze – und jenem nach laisser-faire – der freien Marktwirtschaft. Innerhalb dieser Konstellation haben die Architekten weniger Möglichkeiten Kontrolle auszuüben. Und je weniger Kontrolle die Architekten über den Städtebau hatten, umso mehr versuchten sie, diese zurück zu gewinnen. Dies zeigt sich in der stetig zunehmenden Zahl von Veröffentlichungen und Artikel zum Thema, mit denen sich die Architekten für den Städtebau empfehlen wollten.

Für die Architekten stellte sich die Frage nach Möglichkeiten, den Städtebau zu «mässigen» und ihre Macht auch auf dieser Ebene spielen zu lassen. Dies geschah einerseits indem Architekten die Komplexität des Städtebaus zu einem architektonischen Problem reduzierten und eine entsprechende Top-Down Haltung entwickelten, und andererseits indem sie in der Verwaltung von Gemeinden und Staaten tätig waren und diese Positionen für die Ausführung ihrer Pläne nutzen konnten.

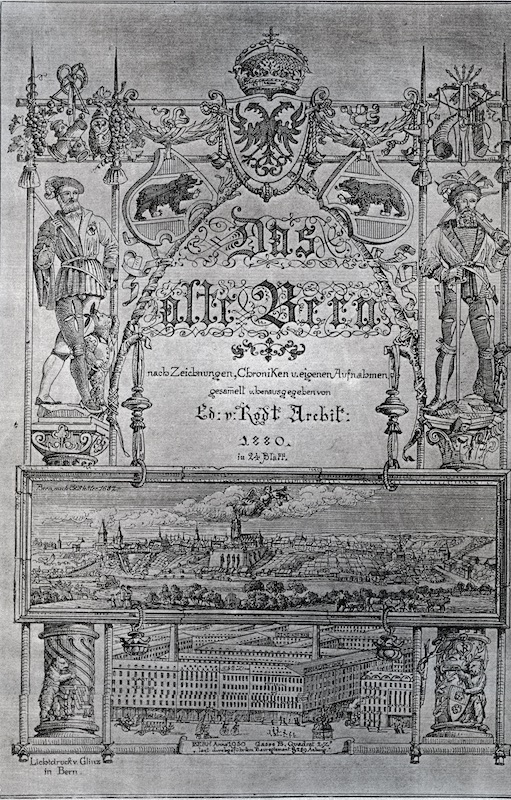

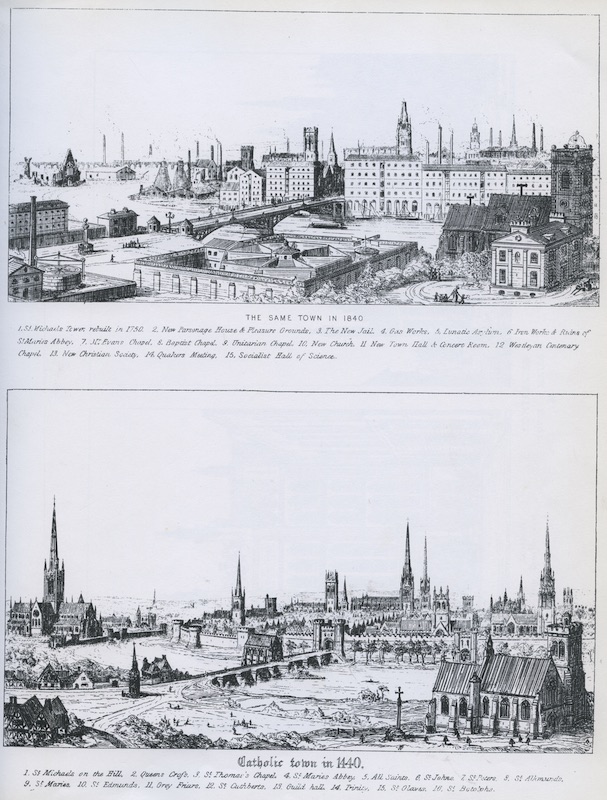

Die Folgen der Industrialisierung führten zur Geburt der Disziplin Städtebau mit ihrer strak umstrittenen Benennung – civic design, town planning, art de bâtir les villes, urbanisme, Städtebau oder Stadtplanung – und dem Versuch einer entsprechenden Theorie, in den zahlreichen Handbüchern die in diese Zeit entstanden. Der englische Architekt Augustus Pugin (1812–1852) zeigte 1836 in seinem Buch Contrasts, das zwischen der Architektur der «guten alten» Zeit – er war ein Anhänger der Gotik – und der «schlechten neuen» Zeit der Industrialisierung vergleicht, das Verhältnis zwischen einer Stadt im Jahr 1440 und derselben Stadt 1840 (Abb. 1). Im ersten Fall haben wir ein eingegrenztes und übersichtliches Weichbild der Stadt, das durch die Kirchtürme eine klare Dominante erhält, der sich alle anderen Gebäude unterordnen. Das Bild von 1840 zeigt die geläufige Transformation der Städte im Zuge der Industralialisierug: Kamine konkurrieren mit den Kirchtürmen, hässliche Industriegebäude und Mietskasernen lassen die Grenzen der Stadt verschwinden. Damit weicht die klare Hierarchie der Unordnung. Wir finden Ähnliches auch in der Schweiz: Im Jahr 1880 kam der erste Band von Das alte Bern des Schweizer Architekten und Denkmalpflegers Eduard von Rodt (1849–1926) heraus. Bemerkenswert ist das Titelbild, das einer Aquarellansicht von Wilhelm Stettler (1643–1708) von 1682, eine eigene Vision von Bern im Jahr 1950 gegenüberstellt, die vergleichbar mit jener von Pugin ist: Das schöne alte Bern ist einer völlig durchgerasterten Bebauung von Mietskasernen gewichen. Selbst die Lauben sind nun aus Eisen, dem Baumaterial des 20. Jahrhunderts. Inschriften wie «Quartierheizung», «9% Zins» oder «Heiratsbüro» weisen auf die Angst einerseits vor Spekulation, andererseits vor der wachsenden Einflussnahme des Sozialismus (Abb. 2). Diese Kräfte wurden in ihrem unbeschränkten Einfluss auf die Stadt und ihre grosse Massstäblichkeit negativ konnotiert, entsprechend bestand die einzige «Gegenmacht» in der Erhaltung des Bestands in seiner Charakteristik oder im Entwerfen utopischer Gegenmodelle. Gerade Letzteres war eine bevorzugte «Übung» der Architekten, die darin keinerlei Einschränkungen ausgesetzt waren.

In seiner Geschichte der Bildenden Künste in der Schweiz von 1876 beginnt der Kunsthistoriker Johann Rudolf Rahn (1841–1912) seine Beschreibung der schweizerischen Kunst mit folgenden lakonischen Worten: «Die Schweiz ist arm an höheren Werken der bildenden Kunst. Wer die stilvollen Schöpfungen der Nachbarländer betrachtet, hat den Eindruck einer grossen Superiorität dieser Werke über die meistens ranglose Haltung unserer heimischen Monumente.»1 Diese Einschätzung wird zum Topos in der Beschreibung der Schweiz, es ist dann die Rede von «Nüchternheit», «Mittelweg», «brauchbarem Durchschnitt» oder ähnlichen Charakterisierungen, was vor allem auf das Fehlen einer aristokratischen Macht zurückgeführt wird, die eine entsprechende Kunst/Architektur/Städtebau hätte hervorbringen können. Gerade deswegen, aufgrund des Fehlens «grosser» Beispiele, wurde in der Schweiz die Frage nach Macht und Massstab und damit verbunden auch nach der Macht des Architekten als Städtebauer wieder diskutiert. Drei Beispiele dazu:

- In der Folge der Industrialisierung wurden die Sanierung der Altstädte und die Notwendigkeit, unhygienische Zustände zu beheben sowie die Stadt den modernen Ansprüchen, nicht zuletzt jenen des Verkehrs anzupassen, ein wichtiges Thema, auch in Zürich. Auf der einen Seite haben wir eine für die Moderne typische Vision der tabula rasa. Das Projekt von Werner M. Moser (1896–1970) von 1933 sollte die rechtsufrige Altstadt bis auf wenige Gebäude vollkommen durch Neubauten ersetzen (Abb. 3). Auf der anderen Seite steht der Sanierungsplan von Konrad Hippenmeier (1880–1940), der Neues behutsam mit Bestehendem kombinieren wollte, oder die vergleichbare Arbeit von Albert Heinrich Steiner (1905–1996) als Zürcher Stadtbaumeister. Gerade letzterer stand stark in der Kritik der Vertreter der Moderne als jemand, der den Fortschritt verhindere. Die Haltung von Hippenmeier und Steiner war pragmatisch und von einem Verständnis des Städtebaus als schrittweisen Prozess der Anpassung und Integration geprägt, nicht zuletzt weil sie Teil der Verwaltung waren und damit die Realität und Komplexität der Aushandlungsprozesse kannten. Dagegen steht das Modell von Moser für ein Verständnis des Städtebaus als Geste, die aus einer Hand alles entwirft und bei der der Architekt alle Macht über den Entwurf innehat. Diese Haltung ist geprägt von einer ganz anderen Massstäblichkeit als jene von Hippenmeier und Steiner, aber auch einer anderen Vorstellung der Rolle des Architekten als Städtebauers.

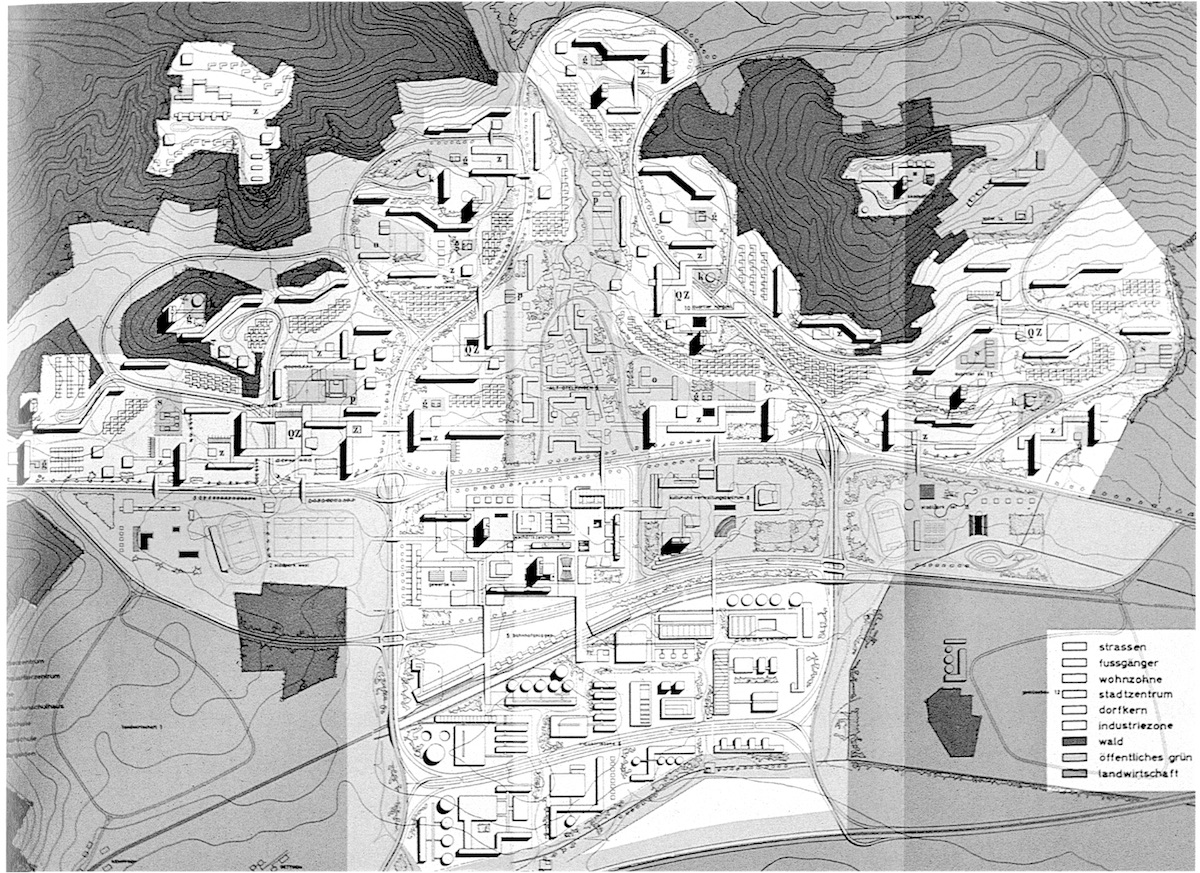

- Einer der grössten Kritiker von Steiner war der Architekt und Schriftsteller Max Frisch (1911–1991). Dieser hatte 1955 zusammen mit dem Soziologen Lucius Burckhardt (1925–2003) und dem Historiker Markus Kutter (1925–2005) die Schrift achtung: Die Schweiz herausgegeben, worin sie sich Gedanken über die Gründung einer neuen Stadt machten: Der Schweiz fehle es an Ideen. Die bestehende Stadt entspreche den Bedürfnissen nicht mehr, ja man würde sich einem Massstab unterwerfen, «der die Lösung unserer akuten Probleme erschwert, wenn nicht verunmöglicht.»2 Aus dieser Situation wollten die Autoren mit ihrem Aufruf ausbrechen.Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Geographen Ernst Egli entwickelte in der Folge 1960 ein Projekt für eine neue Stadt im Raum Otelfingen (ZH; Abb. 4). Dieses Projekt war aber Burckhardt, Frisch und Kutter allzu «schweizerisch» und zu wenig radikal, gerade weil es einen zu kleinen Massstab hatte.3

- Steiner war 1950–1952 der Erbauer eines der ersten Hochhäuser in Zürich, der Letzigraben Hochhäuser. Die bescheidene Dimension dieser beiden Türme ist besonders aussagekräftig, um die gleichzeitige Ablehnung und Faszination gegenüber dieses Bautyps in der Schweiz zum Ausdruck zu bringen: Nichts hätte gegen eine grössere Höhe als die zwölf Geschosse gesprochen, dennoch war die Angst vor einer Ablehnung sehr gross. Max Frisch machte sich damals, nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten, über diese Hochhäuser lustig und soll diese als «Hochhäuslein» bezeichnet haben: «man könne nicht sagen,» – so Frisch – «dass sie ragen.»4 Das Hochhaus als prototypischer Macht-Ausdruck des Kapitals hatte in der Schweiz und in Zürich einen schweren Stand und es blieb bei vereinzelten Realisierungen. In den letzten Jahren hingegen entwickelte sich bekanntlich eine regelrechte Begeisterung für das Hochhaus, die sich anekdotisch in einer Werbung der Verkehrsbetriebe Zürich zeigen lässt. Hier werden eine Reihe von Wahrzeichen von Zürich nebeneinander dargestellt, um deren Nähe zu betonen. In der Mitte, sozusagen als Vorzeigebau der Stadt, thront der Prime Tower, daneben reihen sich u.a. Fraumünster, Opernhaus, Freitag Tower, Grossmünster, Urania-Sternwarte und am Rand der neu erhöhte Swissmill-Turm. Bemerkenswert ist, dass die Stadt hier durch ein Hochhaus repräsentiert wird, aber auch die Tatsache, dass die Gebäude in ihren Höhenverhältnissen mehr oder weniger korrekt dargestellt sind, bis auf eine Ausnahme: Der Swissmill-Turm ist mit seinen 118 Metern nur knapp kleiner als der Prime Tower, wird hier aber wesentlich kleiner abgebildet. Dies möglicherweise, weil es sich um kein «richtiges» Hochhaus handelt und den Prime Tower nicht in den Schatten stellen soll. Alle Gebäude sind im Verhältnis zu den abgebildeten Menschen viel zu klein, auch hier wohl ein Kompromiss im Zeichen eines mehr menschlichen Massstabes. (Abb. 5)

Diese drei Beispiele zeigen, wie in der Schweiz die Frage der Massstäblichkeit eher theoretischer Natur und höchst umstritten war. Die gebauten Beispiele konnten nicht mit den Nachbarsländern vergleichen werden und die wenigen Möglichkeiten, wurden im Zeichen des «brauchbaren Durchschnitts» nicht ausgenützt, was vor allem für die Architekten der Moderne frustrierend war. Es lag daher nahe, die Kleinmassstäblichkeit der Schweizer Städte und der Schweiz im Allgemeinen umzukehren und Letztere gesamthaft – als eine einzige Stadt – zu betrachten. Schon Jean-Jacques Rousseau hatte diesen Blickwechsel postuliert, als er 1763 in einem Brief die Schweiz gewissermassen als «eine einzige, grosse Stadt» beschrieben hat, die «in dreizehn Quartiere aufgeteilt» ist.5

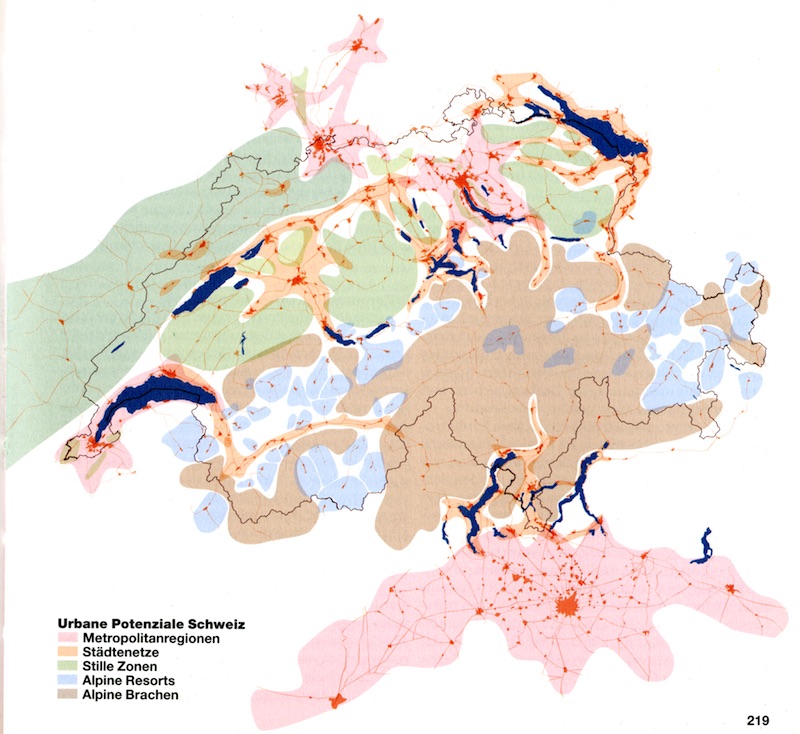

Wenn also die Schweizer Städte nicht mit Paris, Berlin oder London konkurrieren können und wenn die Schweizer Architekten keine mit ihren Kollegen in Frankreich, Deutschland oder England vergleichbare Aufträge erhalten, dann liegt es nahe, die gesamte Schweiz als eine einzige Stadt aufzufassen. Es überrascht darum nicht, dass auch Burckhardt, Frisch und Kutter aufgefordert hatten, sich die ganze Schweiz zur Aufgabe zu machen.6 Als die Architekten Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron an der ETH das Studio Basel gründeten, entwickelten sie zusammen mit dem Soziologen Christian Schmid das Projekt Die Schweiz. Ein städtebauliches Portrait. Diese städtebauliche Untersuchung machte nun die gesamte Schweiz zum Untersuchungsobjekt. Auch hier wird «[d]ie spezifisch schweizerische Urbanität» beklagt, die «sich als eine Art Kultur des Verweigerns und Verhinderns von Dichte, von Höhe, von Masse, von Konzentration, von Zufall und von beinahe allen anderen Eigenschaften, die man einer Stadt wünscht [...]» erweist.7 (Abb. 6). Damit wird eine Massstäblichkeit erreicht, die nicht mehr zu überbieten ist. Erst auf dieser Ebene, scheint es möglich, das Versprechen von einer entsprechenden grossen Massstäblichkeit einzuhalten aber auch für die Architekten, die Kontrolle wieder zurück zu gewinnen.

Der Artikel ist erschienen im NIKE-Bulletin 1-2/2017.

Anmerkungen

- Rudolf Rahn. Geschichte der Bildenden Künste in der Schweiz. Zürich 1876, S. 1.

- Lucius Burckhardt, Max Frisch, Markus Kutter. achtung: die Schweiz. Ein Gespräch über unsere Lage und ein Vorschlag zur Tat. In: Hans Mayer (Hrsg.). Max Frisch, Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Band III, 1945–1956. Frankfurt am Main 1976, S. 311.

- Zitiert in: Michael Koch, Bruno Maurer. «Zauberformeln. Episoden auf dem Weg der Schweizer Architektur in die Welt 1939–1968». In: Anna Meseure, Martin Tschanz, Wilfried Wang (Hrsg.). Architektur im 20. Jahrhundert: Schweiz. München 1998, S. 41.

- Max Frisch. cum grano salis. Eine Glosse zur schweizerischen Architektur. In: Werk 1953, Nr. 10, S. 326.

- Jean-Jacques Rousseau. Lettre au maréchal de Luxembourg, 1763. In: André Corboz. Die Kunst, Stadt und Land zum Sprechen zu bringen (Bauwelt Fundamente 123). Basel 2001, S. 45.

- Lucius Burckhardt, Max Frisch, Markus Kutter. achtung: die Schweiz. Ein Gespräch über unsere Lage und ein Vorschlag zur Tat. Wie Anm. 2, S. 308.

- Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid. Die Schweiz. Ein städtebauliches Portrait. Basel 2006, S. 17.