In der Planung zu hoch gegriffen

Gebäudemonitoring

Der Energienachweis gehört zur Standarddokumentation eines Gebäudes. Doch wie gut lässt sich die energetische Qualität von Gebäuden in der Planung eigentlich abschätzen? Neueste Befunde lassen erhebliche Abweichungen zwischen Theorie und Praxis vermuten.

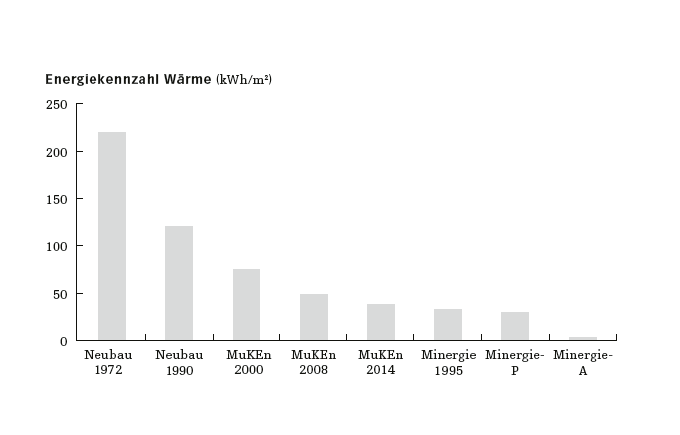

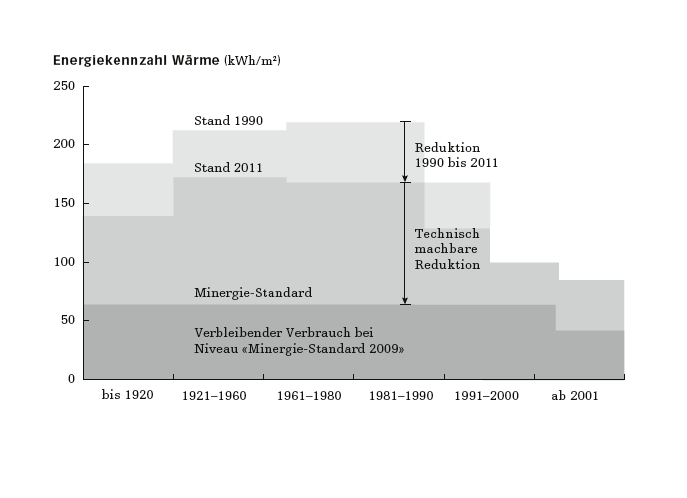

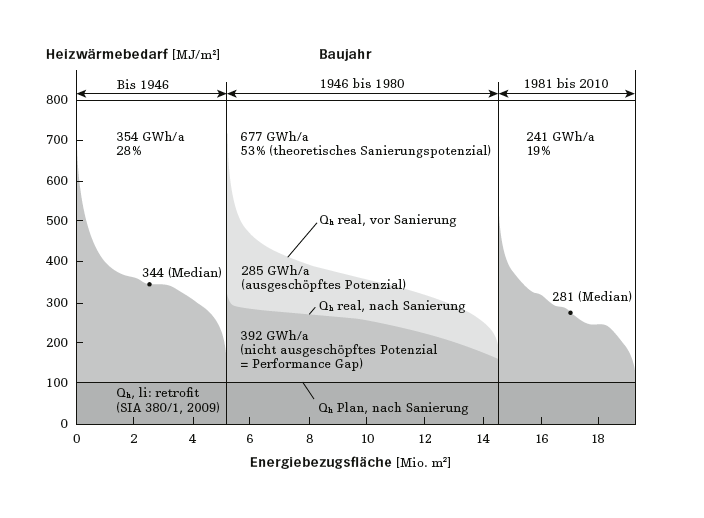

Zwei Diagramme veranschaulichen die Hoffnung und das Dilemma der aktuellen Energiedebatte. Jedes illustriert aus unterschiedlicher Zeitperspektive, wie viel Energie die Gebäudenutzung beansprucht. Die erste schaut nach vorn und steigt eine steile Treppe hinunter. Dargestellt ist der Energiestandard von alten und neuen Häusern. Die unterste Stufe markiert die neueste Generation von Wohn- und Geschäftsbauten mit einer Nullenergiebilanz beim Heizen, Kühlen und bei weiteren Ansprüchen. So stellt sich der Plan für die Energiezukunft dar. Das zweite blickt dagegen zurück und illustriert die energetische Qualität von Gebäuden, aufgeteilt nach Bauperioden. Auch diese Kurve sinkt; das Gefälle ist allerdings schwach. Sie zeigt den realen Energiekonsum.

Ein direkter quantitativer Vergleich ist nicht statthaft. Trotzdem legt die Konfrontation beider Kurven den Finger auf den wunden Punkt: Das einzeln Gebäude kann auf Energieeffizienz getrimmt und äusserst sparsam nutzbar sein. Der Gesamtbestand verbraucht dennoch mehr Energie als in der Planung ins Auge gefasst. Daher registriert die Energiestatistik des Bundes weiterhin einen jährlich steigenden Inlandsverbrauch.

Nicht das Wachstum des Wärmekonsums selbst, nur die Rate nimmt ab. Die Realität hinkt den Erwartungen hinterher. Bereits kursiert ein Fachbegriff für dieses Phänomen: «Performance Gap». Zwischen Plan und Realität klafft eine Lücke. Der Gebäudebestand werde zu zögerlich energetisch erneuert und das technisch Machbare mangelhaft ausgeschöpft, wird in der laufenden Energiedebatte dazu vermerkt.

Analysen liefern erste Hinweise

Im letzten Jahr wurde eine «Erfolgskontrolle der Gebäudeenergiestandards» publik, die aufhorchen liess. Der Bund hatte eine Praxisanalyse bei über 200 Gebäuden mit unterschiedlicher Typologie und Nutzung durchgeführt (vgl. TEC21 49/2015). Die Messwerte aus dem Nutzungsalltag wichen teilweise «erheblich» von den energetischen Zielgrössen ab. Daher sind Wissenschaft und öffentliche Hand nun daran interessiert, das Ausmass dieser Diskrepanzen zu verifizieren und allgemein einzuordnen. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat eine Folgestudie in Auftrag gegeben, die den Performance Gap im schweizerischen Gebäudepark definieren soll.

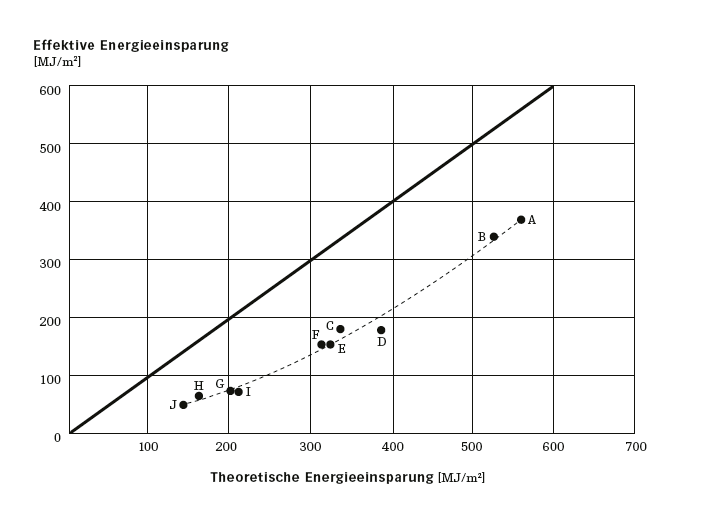

Derweil konnte die Universität Genf im Rahmen der nationalen Energieforschung bereits eine Quantifizierung für einen grösseren Immobilienbestand vornehmen. «Im Durchschnitt werden erst 40 % des theoretischen Reduktionspotenzials ausgeschöpft», ergab die Analyse von zwei Dutzend Wohnüberbauungen in der Agglomeration Genf. Die Bauten stammen aus den Jahren 1947 bis 1975 und sind in den letzten zehn Jahren energetisch erneuert worden.1 Die realen Verbrauchsdaten wurden danach über zwei bis drei Jahre erhoben.

Unerfüllte Erwartungen bei Sanierungen

Der Befund stimmt überraschend gut mit den Angaben überein, die anderenorts bei der Ausmessung des Performance Gap gefunden worden sind. Die bislang umfangreichste Analyse fand in den Niederlanden statt; dazu wurde der Energieverbrauch von über 300'000 Gebäuden erfasst.2 Zu überprüfen war die Gültigkeit der staatlichen Energieetikette, die beim Handel mit Immobilien zwingend vorgelegt werden muss und die auf Planwerten beruht. Die Auswertung hat ergeben, dass der effektive Wärmekonsum 30 bis 50 % höher ist als auf der Etikette deklariert. Wie im BFE-Praxistest verfehlen auch in der niederländischen Analyse vor allem sanierte Gebäude das Energieeffizienzziel. Offensichtlich wird das energetische Leistungsvermögen hierbei planerisch überschätzt.

Die Forschungsarbeiten zum Performance Gap am Institut für Umweltwissenschaften der Universität Genf werden vom städtischen Energieversorger unterstützt und stehen vor dem Abschluss. Erste Erkenntnisse über Charakter, Ursachen, Auswirkungen und Gegenmassnahmen sind bereits an wissenschaftlichen Tagungen präsentiert worden. Ende Jahr soll aber der auch für die Praxis relevante Schlussbericht folgen, kündigt Forschungsleiter Jad Khoury an. Der generelle Befund bestätigt das Schwanken zwischen Hoffnung und Dilemma: Der Heizenergiebedarf wird meist deutlich reduziert; doch das Eingesparte bleibt hinter den Erwartungen zurück. In einzelnen Fällen liegen Theorie und Praxis, Planung und Alltag über 100 % auseinander, hat die Auswertung der Beispiele aus Genf ergeben.

Bei einem Mehrfamilienhaus mit 28 Wohnungen konnte der ursprüngliche Energiekennwert von 196 kWh/m2 zwar halbiert werden; angepeilt war jedoch ein Viertel, nämlich 42 kWh/m2. Zum Vergleich: Neubauten dürfen gemäss den kantonalen Bau- und Energievorschriften nicht mehr als 50 kWh/m2 verbrauchen. Den «Performance Gap» haben die Genfer Forscher auch bei einer Grossüberbauung mit 160 Wohnungen quantifiziert: 124 kWh/m2 war der Ursprungswert; 33 kWh/m2 sollten es nach den baulichen Eingriffen werden. Bei 84 kWh/m2 blieben die Wärmezähler im Messprogramm des Untersuchungsobjekts stehen.

Wird der nach SIA-Norm 380/1 berechnete und im Energienachweis deklarierte spezifische Energiebedarf für die Raumheizung als Vergleichsgrösse beigezogen, liegen die erfassten Abweichungen in einer Bandbreite von 43 bis 142 %. Insofern ist das angestrebte Energieeffizienzziel im besten Fall zu zwei Dritteln und im schlechtesten Fall nur zu einem Drittel ausgeschöpft worden, so eine weitere Hauptaussage aus dem Genfer Forschungsprojekt. Eine wesentliche Zusatzerkenntnis aber ist: Der Performance Gap wird kleiner, wenn die energetische Sanierung umfassend konzipiert ist und sich nicht auf einzelne Bauteile beschränkt. Ebenso kann die Kluft durch eine Optimierung der Heizungsanlage geschmälert werden. Zudem lassen die statistischen Analysen aus Genf vermuten, dass der Performance Gap systematisch als Zahlenwert, abhängig vom angepeilten Reduktionsziel, bestimmt werden kann.

Raumtemperatur und Lüftungsrate

Was aber sind die Ursachen für den hartnäckigen Performance Gap? Bislang wurde vermutet, dass ein Gemisch aus Nutzerverhalten, Belegungsschwankungen, Nutzungsänderungen und der ungenügenden Repräsentativität von Planungsnormen schuld an solchen Fehlleistungen ist. Die Forschungsgruppe an der Universität Genf hat diese Hypothesen erstmals anhand von quantitativen Sensitivitätsanalysen untersucht. Dabei fiel auf, dass der Einfluss der realen Nutzungsbedingungen am grössten ist. Nutzungsdauer, Stromverbrauch oder Belegungsgrad sind von untergeordneter Bedeutung. Die Abweichungen zur Realität widerspiegeln sich häufig daran, wie hoch Raumtemperatur und Lüftungsrate effektiv eingestellt sind. Die Planungsnormen enthalten jeweils einen Standardwert: 20 °C Raumtemperatur respektive 0.7 m3/hm2 Frischluftrate. In den Genfer Wohnungen sind jedoch erheblich höhere Werte gemessen worden: 23 °C respektive über 1.2 m3/hm2. Erfahrungen aus der Praxis weisen zudem darauf hin, dass auch die Kälteregulierung in Gebäuden immer häufiger eine Abweichung vom Standardfall verursachen kann (vgl. Kasten unten).

Wie man den Gap zum Verschwinden bringen kann, haben die Genfer Gebäudeforscher anhand von Stichproben ebenfalls gefragt. Betriebsoptimierungen sowie Änderungen im Nutzerverhalten und im Energiemanagement konnten die Kluft tatsächlich mindern. Bei zwei Wohnbauten wurden die geplanten Energieeffizienzziele danach noch um 20 % statt bisher um fast 40 % verfehlt. Das Gefälle der Treppe im Realitätsdiagramm könnte sich also dem Plan weiter annähern.

Diesen und viele weitere Beiträge zum Gebäudetechnik Kongress und zum Performance Gap finden Sie in unserem E-Dossier.

Anmerkungen

1 Understanding and bridging the energy performance gap in building retrofit, Khoury et al., CISBAT 2017; Compare-Renove Abschlussbericht, Universität Genf, Société Industriel Genevois, Bundesamt für Energie 2017 (unveröffentlicht)

2 Predicting energy consumption and savings in the housing stock. A performance gap analysis in the Netherlands; Daša Majcen. Delft University of Technology, Faculty of Architecture and the Built Environment, 2016.

Welche Klimadaten verwenden?

Die Erwartungen und die Anforderungen an eine behagliche Gebäudenutzung steigen: Nutzer und Betreiber setzen für eine spezifische Tätigkeit ein stabiles Raumklima voraus; die Komfortbedingungen sind ausserdem normiert. Die Gebäudetechnikplaner haben dies sowohl für die Heizperiode im Winter als auch für den Kühlbedarf im Sommer zu berücksichtigen.

Die technischen Anlagen sind für die Bereitstellung von Raumwärme und Kälteleistung so auszulegen, dass die Ansprüche der Nutzer jederzeit und zeitnah erfüllt werden. Die Modellberechnungen stützen sich unter anderem auf Daten zur Standardbelegung (SIA MB 2024:2015) und auf Annahmen zur Raumnutzung. Zusätzliche Einflussfaktoren für die Auslegung des Raumund Gebäudeklimas sind aber auch Meteodaten, die in der Regel dem langjährigen Durchschnitt gemessener Standortwerte entsprechen. Oft beziehen sich die Simulationen auf die Jahre 1984 bis 2003 (Design Reference Years DRY). Prognosen des nationalen Wetterdiensts Meteo Schweiz zeigen allerdings auf, dass das inländische Klima im Jahr 2050 durchschnittlich 2 bis 3 °C wärmer ist als die DRY-Daten1. Auf die Planung und Auslegung von Raumwärme und Kühlbedarf wirkt sich dies heute schon erheblich aus, weil das energetische Versorgungskonzept im Gebäude künftigen Anforderungen gerecht werden muss (vgl. TEC21 13/2017).

Üblicherweise geben die Klimadaten verschiedener Referenzstandorte die monatlichen Durchschnittswerte der Jahre 1984 bis 2003 wieder (normales DRY). Seit knapp zehn Jahren stehen zusätzliche Datensätze für einen warmen Sommer zur Verfügung (warmes DRY). Wie gut die beiden Szenarien die effektive Klimaerwärmung abbilden, zeigt folgender Vergleich der Hitzetage für den Standort Bern. Im Standardfall (normales DRY) werden vier Hitzetage mit Aussenlufttemperaturen ab 30 °C erwartet; ein warmer Sommer (warmes DRY) ist hingegen mit 25 Hitzetagen definiert. Letzterer ist beispielsweise im Jahr 2015 aufgetreten: Am Standort Bern stieg das Thermometer zwischen Mitte April und Mitte Oktober 23-mal über die 30 °C-Marke. Im folgenden Jahr wurden dagegen nur sechs Hitzetage verzeichnet, was dem Standardwert entspricht.

Die DRY-Datensätze bilden normale respektive warme Jahre relativ gut ab. In der Gebäudeplanung bleibt aber zu klären, wie häufig ein warmes Referenzjahr berücksichtigt werden soll. Gemäss Planungsnorm (SIA 180 : 2014) ist der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes auf den Normalfall (normales DRY) zu beziehen. Dagegen sprechen Erfahrung und Realität für das Szenario «warmer Sommer». Eine entsprechende Auslegung der Gebäudetechnikanlagen ist empfehlenswert, um den Anforderungen der Nutzer, angesichts der zu erwartenden Klimaerwärmung, gerecht zu werden. Energiebedarf ist gesetzlich limitiert Alles schön und gut; mit hoher Wahrscheinlichkeit lässt sich weiterhin ein behagliches Raumklima im Sommer sicherstellen.

Weil jedoch der Energiebedarf für die Kühlung limitiert ist, sind energetische Anforderungen nicht zwingend erfüllt. Die planerische Auslegung für ein «warmes DRY» kann daher Widersprüche zu den gesetzlichen Bauvorschriften provozieren. Setzt die Gebäudearchitektur beispielsweise auf grosse Glasflächen und offene Grundrisse sowie auf geringe Anteile an interner Speichermasse, kann der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes häufig nicht erfüllt werden. Selbst ein automatisierter Sonnenschutz und die passive Nachtauskühlung reichen nicht aus, aktive Kühlmassnahmen werden teilweise unausweichlich, was jedoch zusätzliche Energie verbraucht. Daher ist ein Plan B zur Deckung des Wärme- und Kühlbedarfs zu entwickeln, dessen ökonomischer und ökologischer Mehraufwand mit geeigneten Massnahmen durchaus im Rahmen gehalten werden kann. Unter anderem sind dafür lokal verfügbare, erneuerbare Energiequellen wie Aussenluft, Erdreich oder Grund- und Oberflächengewässer optimal zu nutzen.

Um einen Ausgleich zwischen gesetzlichen Energieanforderungen, behaglichem Raumklima und eventuellen Mehrkosten im Gebäudetechnikkonzept zu finden, ist eine frühzeitige Auseinandersetzung im gesamten Planungsteams inklusive Bauherr und Nutzer anzustreben. Zur Lösung beitragen können ebenso eine gemeinsame Definition der Behaglichkeitsansprüche oder spezifische Nutzungsvereinbarungen. Daraus leitet sich aber ein Bedarf für die Kommunikation mit Nutzern ab, die die Erwartungen an das Raumklima beinhaltet oder auf Feedbackinstrumenten beruht.

Ebenso sind Ansätze ohne zusätzlichen technischen Aufwand zu prüfen, wobei der Toleranzbereich der Behaglichkeit auszureizen ist. Fazit für die interdisziplinäre Gebäudeplanung ist daher: Die Interpretationslücken in der Handhabung realitätsnaher Klimadatensätze sind mit einer projektinternen Strategie zu schliessen, die die Nutzeransprüche an das Raumklima optimal erfüllen kann, sich aber zum Teil ausserhalb der Normbedingungen bewegt.

Text: Matthias Schmid, Barbara Wehle, www.prona.ch

Anmerkung

1 «Bauen, wenn das Klima wärmer wird», KBOB, 2008