Von der Familienwohnung zum Cluster-Grundriss

Bedarf an neuen Wohnformen: Cluster-Grundriss als mögliche Lösung; Kraftwerk2 Zürich; Kanzleistrasse 50, Winterthur; Neufrankengasse 16/18, Zürich; «mehr als wohnen»

Wenn unsere Siedlungsweise dichter werden soll, brauchen wir attraktivere Wohnhäuser. Sonst droht die ökologisch vorteilhafte Dichte durch noch mehr Wohnfläche pro Person und noch mehr Freizeitverkehr kompensiert zu werden. Das Problem: Bis heute werden fast ausschliesslich Familienwohnungen erstellt. Deren typologische Entwicklung begann vor über 100 Jahren und war um 1950 abgeschlossen. Erst jetzt deuten die ersten Cluster-Grundrisse an, wie Wohnhäuser aussehen könnten, die besser zur heutigen Gesellschaft und zur dichten Bebauung passen.

Wenn unsere Siedlungsweise dichter werden soll, brauchen wir attraktivere Wohnhäuser. Sonst droht die ökologisch vorteilhafte Dichte durch noch mehr Wohnfläche pro Person und noch mehr Freizeitverkehr kompensiert zu werden. Das Problem: Bis heute werden fast ausschliesslich Familienwohnungen erstellt. Deren typologische Entwicklung begann vor über 100 Jahren und war um 1950 abgeschlossen. Erst jetzt deuten die ersten Cluster-Grundrisse an, wie Wohnhäuser aussehen könnten, die besser zur heutigen Gesellschaft und zur dichten Bebauung passen.

Die Wohnung als eine von der städtischen Öffentlichkeit abgeschlossene Einheit für Familien, Paare oder Einzelpersonen ist in den reichen westlichen Ländern erst seit ungefähr hundert Jahren eine Selbstverständlichkeit. Davor hatten die Wohnungsnot in den schnell wachsenden Städten und die weit verbreitete Armut die Menschen zu unterschiedlichsten Konzepten des gemeinsamen Wohnens auf engstem Raum gezwungen. Die heute vom Doppelverdienerpaar geschätzte Gründerzeitwohnung im ehemaligen Arbeiterquartier konnte sich ursprünglich bestenfalls der Hausbesitzer alleine leisten. Arbeiterfamilien waren darauf angewiesen, Teile der Wohnung an Untermieter abzutreten, und lebten oft in einem einzigen Zimmer.1 Die Enge und die katastrophalen hygienischen Verhältnisse mangelnde Belüftung und Belichtung, Feuchtigkeit und unzureichende sanitäre Installationen bildeten den Ausgangspunkt einer international vernetzten und engagierten Wohnungspolitik und -entwicklung im 20. Jahrhundert.

Die Industrialisierung bestimmte das Stadtwachstum. Sie zog Menschen an, die auf der Suche nach Arbeit in die Städte strömten. Für diese Nachfrage konnte die Bauwirtschaft nirgendwo Neubauwohnraum schaffen, der mit den tiefen Löhnen bezahlbar war. Das 20. Jahrhundert war deshalb das Jahrhundert der Wohnungs- und Mietzinsnot, der kommunalen Wohnbauprogramme und der Wohnbauförderung bei Genossenschaften in den westlichen Industriestaaten, des informellen Wohnungsbaus in den Megastädten von Schwellenländern und der Slums im armen Rest der Welt.2

Der bei uns aus den Wohnungsmissständen gewachsene kommunale und gemeinnützige Wohnungsbau kämpfte mit den gleichen ökonomischen Problemen wie der private Markt. Zwar war Untermiete in diesen Wohnungen verboten, doch die grosszügigen Dreizimmerwohnungen in der ersten kommunalen Wohnsiedlung Limmat 1 in Zürich (Bezug 1908/1909) waren für die Zielgruppe nicht erschwinglich und wurden von Beamten, Angestellten und Facharbeitern bezogen.

Die Wohnung für das Existenzminimum

Eine Lösung für dieses Dilemma versprach die architektonische Moderne. Industrielle Fertigungsprozesse und eine rationelle Architektur die Übertragung von Methoden aus der boomenden Industrie auf das Bauwesen sollten günstigen Massenwohnungsbau ermöglichen. Bereits das zweite Treffen der im CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) zusammengeschlossenen modernen Architekten suchte 1929 in Frankfurt unter dem Titel «Die Wohnung für das Existenzminimum» eine Antwort auf die Wohnbedürfnisse der Arbeiterschicht. In Frankfurt waren soeben die ersten vom Stadtbaurat Ernst May initiierten Siedlungen fertiggestellt worden, in denen die Architekten mit einem minimalen Wohnungstyp experimentierten. Eine komprimierte, aber in der Grundrissdisposition konventionelle Wohnung bot auf weniger als 40 m2 ein Wohnzimmer, ein vielleicht nur durch einen Vorhang abgetrenntes Elternschlafzimmer, eine Schlafkammer für Kinder, die legendäre, von Grete Schütte-Lihotzky entwickelte «Frankfurter Küche» und ein Bad. Die radikalen Modernisten um Sigfried Gideon verlangten mehr. Sie orientierten sich an Eisenbahnschlafwagen und Ozeandampfern und schlugen versenkbare Betten, ausklappbare Spülen und Tische vor. «Vergrössert die Fenster, verkleinert die Räume», forderte Walter Gropius.3 Die Weltwirtschaftskrise und die Machtübernahme der NSDAP in Deutschland beendeten diese Diskussion. Die Wohnung für das Existenzminimum erwies sich mit den technischen Möglichkeiten der Zeit als zu teuer, bauschadenanfällig, kaum heizbar und zu eng. Die Schlafwagenideen der radikalen Modernisten tauchten Jahrzehnte später in den berühmten japanischen Kapselhotels wieder auf, die auf 2 m2 Reisenden ein paar Stunden Schlaf ermöglichen. Doch sind bis heute für viele Menschen in Südostasien und Afrika die 7 m2 pro Person der Frankfurter Minimalwohnung normal häufig ohne die im Deutschland der 1920er-Jahre erreichten hygienischen Standards.4

Die Produktion der Agglomeration

Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sich in den aufstrebenden Ökonomien der Wohnungstyp, der, millionenfach gebaut, die gesellschaftlichen Vorstellungen von der Kleinfamilienwohnung halbwegs mit ökonomischer Machbarkeit verband und bis heute den Wohnungsbestand dominiert: die wieder auf eine Grösse von 60 m2 erweiterte Dreizimmer-Familienwohnung. Sie bekam in den 1980er-Jahren oft noch ein zusätzliches Zimmer und blähte sich später weiter auf. Die typologische Entwicklung des Wohnungsbaus war mit ihr abgeschlossen.

Die Kleinfamilie mit einem Elternpaar und zwei bis drei Kindern lebte in den 1950er-Jahren stolz in diesen Neubauwohnungen mit allem Komfort, den sich ein Arbeiter- oder Angestelltenhaushalt nur in einer Genossenschaft oder in einer kommunalen Siedlung leisten konnte: Zentralheizung, eigenes Bad, Küche mit Gasherd, geteilte Waschküchen. Es gab Radio und Telefon, aber noch keinen Fernseher, keine elektronischen Geräte und kein eigenes Auto. Dieser Lebensstil war in unserer Kultur der letzte, den wir nach heutigen Kriterien nachhaltig nennen: Eine solche Familie benötigte pro Person eine durchschnittliche, kontinuierliche Energiemenge von 2000 Watt und ungefähr 15 m2 Wohnfläche. Beide Zahlen entsprechen dem heutigen weltweiten Durchschnitt.

In den Industrie- und mittlerweile Postindustrieländern sind seither die Ansprüche explodiert, und gleichzeitig haben sich die gesellschaftlichen Strukturen fragmentiert: Im Gleichschritt mit dem Wohlstand nahm die Wohnfläche innert zweier Generationen in der Schweiz auf mittlerweile 45 m2 pro Person zu, und auch der Ressourcenverbrauch in den anderen Bereichen unseres täglichen Lebens verdreifachte sich. Oder anders gesagt: In der schicken, von einem Architektenpaar bewohnten Minergie-P-Loftwohnung ist der Ressourcenverbrauch für das Wohnen höher als im von einer Asylbewerberfamilie bewohnten, nicht isolierten Fünfzigerjahre-Block, weil beim ungefähr gleichen Betriebsenergiebedarf pro Person deutlich mehr graue Energie in der dick gedämmten Konstruktion und den elaborierten Haustechnikinstallationen steckt.

Die zunehmende Wohnfläche beeinflusst die Siedlungsentwicklung und mit ihr das Mobilitätsverhalten und den Aufwand für die Infrastruktur. Sie hat die Bevölkerungsdichte in einem Ausmass sinken lassen, dass kein noch so ambitioniertes Aufzonungs- und Urbanisierungsprogramm sie auffangen kann. Soziale Dichte und Kaufkraft pro Fläche haben damit in den Quartieren abgenommen, die Wege sind länger geworden, Infrastrukturen müssen immer grössere Flächen bedienen und haben sich zu Einkaufs-, Freizeit- und Kulturzentren entwickelt. Als vorläufiges Produkt dieses Prozesses ist die Agglomeration entstanden, die wegen ihrer weiten Wege und fragmentierten funktionalen Zusammenhänge die grösste Hypothek für den bald notwendigen ökologischen Umbau unserer Siedlungsstrukturen sein wird.

Teufelskreise des Wachstums

Neben der Entwicklung von Niedrigenergiekonzepten, Standards wie Minergie und deren forcierter Durchsetzung mit gesetzlichen Regelungen und Förderprogrammen braucht es deshalb auch neue Ideen für nachhaltige Siedlungsstrukturen und Konzepte, die mehr Bescheidenheit beim Wohnen möglich machen. Energieexperten sprechen von Suffizienz (weniger Konsum), die zusammen mit mehr Effizienz die Verbräuche senkt. Die Energiesparkampagnen der letzten Jahrzehnte zeigen, wie schwierig es in einer auf stetiges Wachstum angelegten Gesellschaft ist, in diesem Bereich Erfolge zu erreichen. Es gelingt eigentlich nur, wenn der Verzicht gleichzeitig auf anderen Ebenen Gewinn verspricht.

In dieser Hinsicht bietet nun der Wohnungsmarkt vielfältige, bisher nicht genutzte Spielräume. Ein grosser Wachstumstreiber für die Wohnflächen ist nämlich neben zunehmendem Status und Wohlstand der wachsende Unterschied zwischen Wohnungsangebot und Nachfrage: Die für ein spezifisches gesellschaftliches Modell, die Kleinfamilie, entwickelte Drei- und Vierzimmerwohnung muss zusehends gänzlich andere Lebensentwürfe aufnehmen. Die Dreizimmerwohnung gilt heute gar nicht mehr als Familienwohnung; sie ist Alterswohnung für Paare und Alleinstehende, Singlewohnung, Wohnung für Alleinerziehende, Teile von Patchworkfamilien oder Paare. Einer städtischen Gesellschaft, in der mehr als die Hälfte der Haushalte Einpersonenhaushalte sind, blieb gar nichts anderes übrig, als Familienwohnungen in diesem Sinne umzunutzen. In den Kernstädten gingen in den 1990er-Jahren die Familienwohnungen aus. Nicht weil sie abgerissen wurden, sondern weil sie einer Familie nicht mehr genügten. Ende der 1990er-Jahre reagierte die Politik spät auf den Exodus der Familien und rief zum Bau von grösseren Wohnungen auf. Das 1998 in Zürich lancierte Programm «10 000 Wohnungen in 10 Jahren» war auf den ersten Blick erfolgreich (die Wohnungen wurden gebaut), konnte aber den Trend kaum brechen. Denn es wiederholte sich der Effekt aus den Anfängen des kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbaus, dass diese Neubauwohnungen für das Zielpublikum zu teuer waren. Einzig Genossenschaften erreichten mit Ersatzneubauten auf abgeschriebenem Land Mieten, die für eine Familie mit durchschnittlichem Einkommen zahlbar sind. In viele der übrigen Neubauwohnungen zogen doppelverdienende Paare. So liegt z. B. in Neu-Oerlikon der Familienanteil leicht höher als in der gesamten Stadt Zürich, da aber in die grossen Familienwohnungen auch viele Paare und Einzelpersonen einzogen, stieg der Wohnflächenverbrauch im Quartier auf 45.6 m2 pro Person, gegenüber 41.1 m2 im städtischen Durchschnitt.5 Da die Stadtbevölkerung heute wieder zunimmt und die Immigration erstmals aus gutverdienenden Zuzügern besteht, die sich die Neubauwohnungen leisten können, erlebt Zürich einen veritablen Bauboom mit stark steigendem Flächenverbrauch.

Welche Wohnungen brauchen wir

Der Familienhaushalt (Eltern mit mindestens einem Kind) ist mit 16 % in der Stadt Zürich und etwa 25 % im Kanton eine wichtige, aber nicht die dominante Haushaltsform.6 Es wird immer schwieriger, in Hochpreisregionen für diese Haushaltsform zahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dies gilt noch stärker für Alleinerziehende. An verschiedenen Orten ist deshalb die Unterstützung des preisgünstigen Wohnungsbaus zurzeit ein grosses Thema. Zug hat die Förderung von zahlbaren Familienwohnungen mit zonenrechtlichen Massnahmen beschlossen, verschiedene Gemeinden am Zürichsee geben Land im Baurecht an Genossenschaften und Stiftungen ab. Die Stadt Zürich hat soeben angekündigt, eine Stiftung zu gründen, die Wohnraum für Haushalte mit tiefen Einkommen schaffen soll. Genossenschaften und Kommunen wird künftig eine noch grössere Rolle bei der Wohnraumversorgung für Familien zukommen. Denn mit steigenden Hypothekarzinsen und Energiepreisen wird das Einfamilienhaus in der ferneren Agglomeration als Option für die Familien an Bedeutung verlieren. Es könnte durchaus zu einer Umkehrung des aktuellen Trends kommen, zu einer steigenden Bedeutung der grossen Städte mit ihren lang erprobten Instrumenten der Wohnbauförderung.

Daneben schafft der demografische Wandel eine anhaltende Nachfrage nach allen möglichen Formen des Wohnens im Alter. Diese lässt sich nur teilweise im Bestand abdecken, weil dieser oft nicht barrierefrei nutzbar ist. Während teure Wohnmöglichkeiten mit bezahlten Dienstleistungen für die reicheren Bevölkerungsteile boomen, fehlen zusehends Angebote für den älter werdenden Mittelstand (die in die Jahre kommende 68er-Generation). Der anhaltende Druck auf die Sozialwerke könnte die Grenze zwischen Arbeitsleben und Pension verwischen und zu einer Nachfrage nach wohnungsnahen Arbeitsmöglichkeiten in Ateliers und Gemeinschaftsbüros führen, in denen ältere Menschen Teilzeit arbeiten können. Auch neue Formen des Familienlebens mit ihren diversen vor-, zwischen- und nachfamiliären Lebensphasen öffnen Spielräume für eine grosse Vielfalt unterschiedlichster Wohnformen und Wohntypologien. Die abgeschlossene Wohnung mit Privaträumen, Wohnzimmer und voll ausgestatteten Koch- und Sanitärräumen erweist sich zusehends als unflexible und verschwenderische Grundeinheit. Solche Ineffizienz mit Mehrkonsum zu kompensieren, ist längerfristig nicht aufrechtzuerhalten.

Im Cluster wohnen

Zurzeit experimentieren vor allem Genossenschaften in Zürich mit neuen Konzepten. Die Genossenschaft KraftWerk1 lädt bei all ihren Bauprojekten in einem frühen Stadium Interessierte zu einem Prozess mit Diskussionsrunden, Besichtigungen und Erfahrungsaustausch mit bestehenden Wohnmodellen ein. In dieser Auseinandersetzung entwickeln sich neue Wohnideen, bilden sich persönliche Netze, aus denen die künftige Hausgemeinschaft wächst, und wird gemeinsam das Raumprogramm entwickelt. So ist auch die Cluster-Typologie entstanden. Eingeflossen sind dabei vor allem Erfahrungen aus experimentellen Alterswohnprojekten der letzten Jahre und aus Gross-WGs.

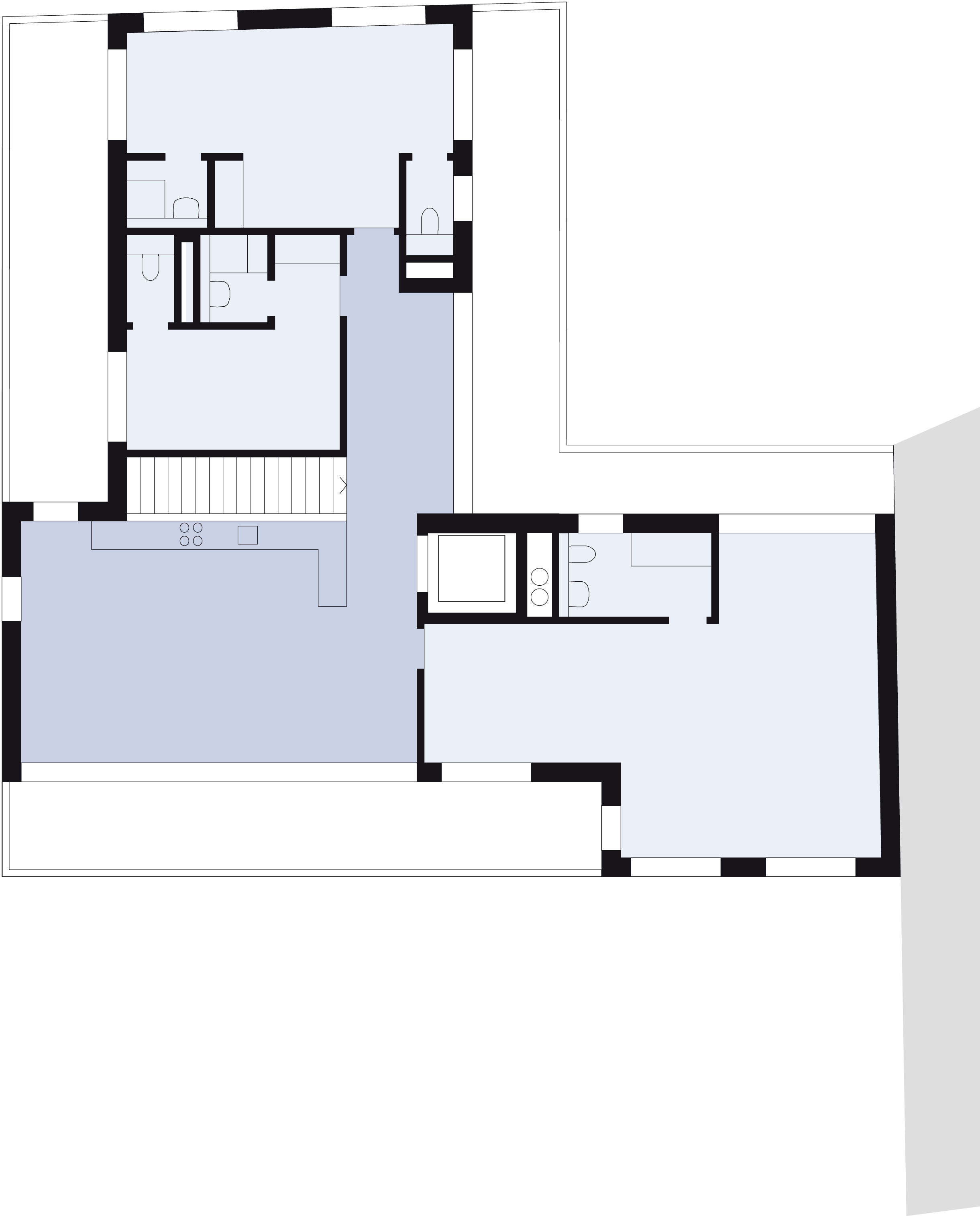

Die Cluster-Wohnung vergrössert ein bis drei Individualzimmer zu Kleinstwohnungen mit einem minimalen Bad und einer Kochmöglichkeit und verbindet mehrere dieser Einheiten mit einer Erschliessungsfläche, die geteilte Wohnräume, Arbeitsnischen, Küchen und Bäder umfasst. Bei den hier vorgestellten Projekten resultiert pro Person eine Wohnfläche zwischen 40 und 60 m2. Der hohe Installationsaufwand für die vielen Nasszellen und eine verbesserte Schalldämmung zwischen den einzelnen Einheiten verteuern die Fläche in der Cluster-Wohnung gegenüber dem konventionellen Wohnungsbau um 10 bis 15 %, was dem Preis von anderen Formen des Kleinwohnungsbaus wie zum Beispiel Alterswohnungen entspricht. Die Miete für eine Grundeinheit beträgt je nach Standort und Grösse inklusive dem Anteil an den Gemeinschaftsflächen zwischen 1000 und 1500 Franken. Die Cluster-Wohnung ist also keine Familienwohnung, dafür ist sie zu aufwendig und verbraucht zu viel Platz. Aber sie bietet vielfältige und ökonomische Kombinationsmöglichkeiten für Paare, Alleinstehende und Alleinerziehende. Die bessere Ausstattung des individuellen Raums macht sie für Menschen attraktiv, denen eine Wohngemeinschaft zu wenig Privatheit, ein konventionelles Mehrfamilienhaus aber zu wenig Kontaktmöglichkeiten bietet.

Im Unterschied zu konventionellen Kleinwohnungskonzepten, die jeweils alle Wohnfunktionen (Schlafen, Wohnen, Kochen, Bad) innerhalb der Wohnung anbieten, ermöglicht die Cluster-Wohnung durch das Teilen dieser Funktionen grosszügigere Gemeinschaftsflächen und, je nach Belegung, Einsparungen beim individuellen Flächenverbrauch. Die gemeinsame Fläche verlangt eine Organisation der Bewohnerinnen und Bewohner, Absprachen für die Nutzung und eine gewisse Toleranz, lässt aber mehr persönliche Autonomie zu als eine herkömmliche WG, die nur aus Einzelzimmern besteht. Der Cluster bietet Möglichkeiten gegenseitiger Unterstützung, sozialer Kontakte und eine grosse Flexibilität bei Veränderungen der Lebenszusammenhänge und bei der Wahl von Nähe und Distanz zu den Mitwohnenden. Die gemeinschaftliche Zwischenzone erlaubt Wohnzusammenhänge über mehrere Etagen hinweg und, je nach Lage im Haus, die gemeinsame Nutzung von Dachterrassen oder von Atelierräumen im Erdgeschoss. Damit kann der Cluster auch Beiträge für eine Nutzung und Belebung von Erdgeschossen an Standorten bieten, an denen die Nachfrage nach kommerziellen Nutzungen nicht gegeben ist: Das Wohnzimmer wird zur Stadtlounge, die eine gewisse Öffentlichkeit über die Wohngemeinschaft hinaus haben kann. Das Cluster-Konzept ist in Projekten entwickelt worden, die neue Formen des Wohnens im Alter und über mehrere Generationen hinweg suchen. Beim Grossprojekt «mehr als wohnen» sind die Cluster-Wohnungen eine willkommene Ergänzung eines Projekts mit mehrheitlich Familienwohnungen. Sie bieten hier auch temporäre Ausweichmöglichkeiten für Jugendliche, können «Stöckli» für ältere Menschen sein, die in der Nähe der Familie ihrer Kinder leben möchten, und erlauben Netzwerke von Alleinerziehenden, die sich einen Teil der Kinderbetreuung teilen.

Herausforderungen und Perspektiven

Eine Herausforderung sind an den Cluster angepasste Miet- und Verwaltungsmodelle. Dies erklärt wohl, weshalb sich der private Markt noch zurückhält. Wie finden sich die künftigen Mieterinnen und Mieter, die sich einen Cluster teilen wollen? Im KraftWerk1 entwickelte die Verwaltung für die Vermietung ihrer Grosswohnungen (hier sind es «normale» Wohngemeinschaften mit bis zu 15 Zimmern) eine Vereinsstruktur. Die Mieterinnen und Mieter der Einheit schliessen sich zu einem Verein zusammen, der die ganze Wohnung mietet. Jeder einzelne hat einen Untermietvertrag mit dem Verein. Dieses Modell sichert den Vereinsmitgliedern eine grosse Autonomie in der Vermietung (Mieterwechsel lösen keine Vertragsänderungen aus), und die Verwaltung hat eine Ansprechperson. Die Vereinsmitglieder haften solidarisch, was die Verwaltung vor internen Konflikten schützt. Im KraftWerk1 hat sich dieses Modell bewährt. Es führt zu einer grossen Kontinuität der Mietverhältnisse. Die Fluktuation innerhalb der einzelnen Wohngemeinschaften kann zwar beträchtlich sein, dies muss die Verwaltung aber nicht kümmern.

Es bleibt die Frage, wie sich die Gruppen vor dem Einzug bilden, wie sie intern mit Konflikten und Mietstreitigkeiten umgehen und wie entwicklungsfähig diese Gemeinschaften langfristig sind. Der genossenschaftliche Kontext mit Belegungsvorschriften, genossenschaftlichen Pflichten und grösseren Anteilscheinkapitalbeträgen (welche gegenüber der Genossenschaft als Haftungsbeiträge gelten), legt hier gute Grundlagen, auch in die Jahre gekommenen Begriffen wie Solidarität und gegenseitiger Unterstützung eine neue Dimension zu verleihen. Für die Bildung der Wohngemeinschaften bei der Erstvermietung spielt die Möglichkeit der Partizipation im Planungsprozess eine wichtige Rolle.

Die Grundidee des Clusters, zwischen Individualraum und Öffentlichkeit eine neue Zwischenzone zu schaffen, stellt aber auch die Bewilligungsbehörden vor neue Herausforderungen. Bau- und Mietgesetze definieren zwar nicht, was eine Wohnung ist, gehen aber stillschweigend von einer familienähnlichen Benutzung aus. Wenn an der sozialen Einheit in der Clusterwohnung gezweifelt wird, wird sie baurechtlich zu einem Heim oder Hotel Typologien, die brandschutztechnisch hohe Anforderungen stellen. Der Gemeinschaftsbereich würde dann zum nicht möblierbaren Fluchtweg, und das Cluster-Konzept würde finanziell und räumlich unmöglich. Hier wird sich die Diskussion über neue Wohnformen in den Reglementen und Normen der baulichen Praxis abbilden müssen.

Die Cluster-Wohnung kann ihr architektonisches Potenzial exemplarisch für die Bewältigung grosser Grundrisse im dichten urbanen Kontext ausspielen. Hier ergänzt sie den Bestand, stützt die soziale Durchmischung und bietet Möglichkeiten für nachhaltigere Lebensstile mit hoher Lebensqualität. Die Wohnerfahrungen aus den ersten realisierten Beispielen werden bald Rückschlüsse auf die Tauglichkeit des Konzepts und seine Eignung für eine breitere Anwendung bieten. Wohnungsbau verspricht in den kommenden Jahren spannend zu werden.