Gewieft auf das Wesentliche reduziert

Wohnbau für Kleinsthaushalte, Regensdorf

Lütjens Padmanabhan Architekt*innen entwickelten für das Stadtquartier Zwhatt in Regensdorf einen abgetreppten Bau, der Kleinsthaushalten erschwinglichen Wohnraum bietet. Aus ökonomischer Sicht die Erschliessungsform der Wahl, eignen sich die überbreiten Terrassen auch für soziale Vernetzung.

Aus der Vogelperspektive bietet Regensdorf ein heterogenes Bild: Gelbe Rapsfelder und Bauernhöfe, die in verzahnte Wohnblöcke übergehen. Ein winziger alter Dorfkern, wo sich der Ort noch von seiner ländlichen Seite zeigt. Mehrfamilien- und Reihenhäuser, mehrheitlich weiss-beige gestrichen. Ein paar Grossverteiler fallen durch ihre Masse aus dem Rahmen, hie und da steht ein Wohnsilo, das alles überragt. Und natürlich die grösste geschlossene Justizvollzugsanstalt der Schweiz, «Pöschwies», die gewaltige Bodenflächen beansprucht.

Doch die Gemeinde im Zürcher Furttal, das sich von Regensdorf bis nach Würenlos erstreckt, wächst im Eiltempo und zählt heute mehr als 20 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und Regensdorf macht Platz für mehr. Einen wichtigen Beitrag soll das Projekt «Zukunft Bahnhof Nord» leisten. Ein 21 ha grosses ehemaliges Industrieareal aus den 1960er-Jahren und zurzeit das grösste Entwicklungsgebiet im Kanton Zürich. Die Konzentration auf ein begrenztes Gebiet soll die Zersiedlung von Watt, Adlikon und Regensdorf bremsen und die dörfliche Strukturen erhalten, so die Devise.

Starke Charaktere für ein neues Quartier

Teil des Grossprojekts ist das Stadtquartier Zwhatt, das sich aus drei Baufeldern auf dem ehemaligen Gretag-Areal zusammensetzt und von den institutionellen Investorinnen Turidomus, Pensimo und Adimora bespielt wird. In einem experimentellen Charrette-Verfahren im Jahr 2018 ermutigte die Veranstalterin die fünf Teams, den bereits bewilligten Gestaltungsplan wie auch das bestehende Richtprojekt zu hinterfragen. Dabei stand weniger die Konkurrenz als der zeitechte Dialog zwischen den Teams sowie den über 100 Expertinnen und Experten aus verschiedensten Disziplinen im Fokus.

Gleichzeitig schränkte der Gestaltungsplan die Freiheit stark ein; die zukünftige Furttalpromenade, die alle 17 Baufelder verbinden wird, und die zwei Hochhäuser waren gesetzt. Als Basis für den Masterplan erkor die Jury das Projekt von Studio Märkli und Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau, das «trotz hoher Dichte Zwischenräume mit einer starken räumlichen Identität generiert». An der Schnittstelle zwischen Stadt und Land entstehen bis 2030 rund 600 Mietwohnungen und 15 000 m2 Büro- und Gewerbefläche.

Von der Stärke eines Zwergs

Ein Baustein des Zwhatt-Ensembles ist der «Längsbau H1». 2019 ging das Architekturbüro Lütjens Padmanabhan Architekt*innen im Gespann mit Anliker als Sieger aus dem Gesamtleistungswettbewerb und Suffizienzpitch «Längsbau H1» hervor. Der lange Riegel steht direkt an der Neuhardstrasse und schottet die künftige Nachbarschaft vom Bahn- und Strassenlärm ab. Gegen oben ist der Längsbau abgestuft, um Distanz zu «Big Brother», dem Holz-Hybrid-Hochhaus von Boltshauser Architekten, zu gewinnen.

Zur Strasse hin zeigt sich der Wohnungsbau in einem gewellten Gewand. Die Faserzementplatten sind teils schräg gestellt, was der Fassade einen sprechenden Charakter und durch das Schattenspiel mehr Plastizität verleiht. Die grauen Kurzseiten wirken dagegen wie abgeschnitten, wodurch der Bau an einen Bastelbogen erinnert. Die strassenabgewandte Seite vermittelt durch die Bretterschalung einerseits einen ländlichen Eindruck, andererseits weist die künstliche mintgrüne Farbe darauf hin, dass es sich beim Material um Faserzementelemente und nicht um Holz handelt.

Für die Entwicklung des Längsbaus war die ökonomische Umsetzung das oberste Gebot: Hier sollten die «Grenzen des preiswerten Mietwohnungsbaus ausgelotet werden», so die Pensimo. Mit dem Wohnprogramm richtet sich die Anlagestiftung Adimora, die gezielt in erschwinglichen Wohnraum investiert, an Kleinsthaushalte. Mit der knappen Tragbarkeit von 35 % und dem Verzicht auf eine Kaution lockt der Bau junge Bewohnende mit kleinem Portemonnaie an.

Die zentrale Frage lautete im Planungsprozess, in dem Architekten und Unternehmer von Anfang an Hand in Hand arbeiteten: «Was können wir weglassen?» Das Resultat ist ein Bau, bei dem zahlreiche Lösungsansätze wegrationalisiert wurden und bei dem die Ökonomie über den ökologischen Aspekten steht. Hier performt jedes Bauteil.

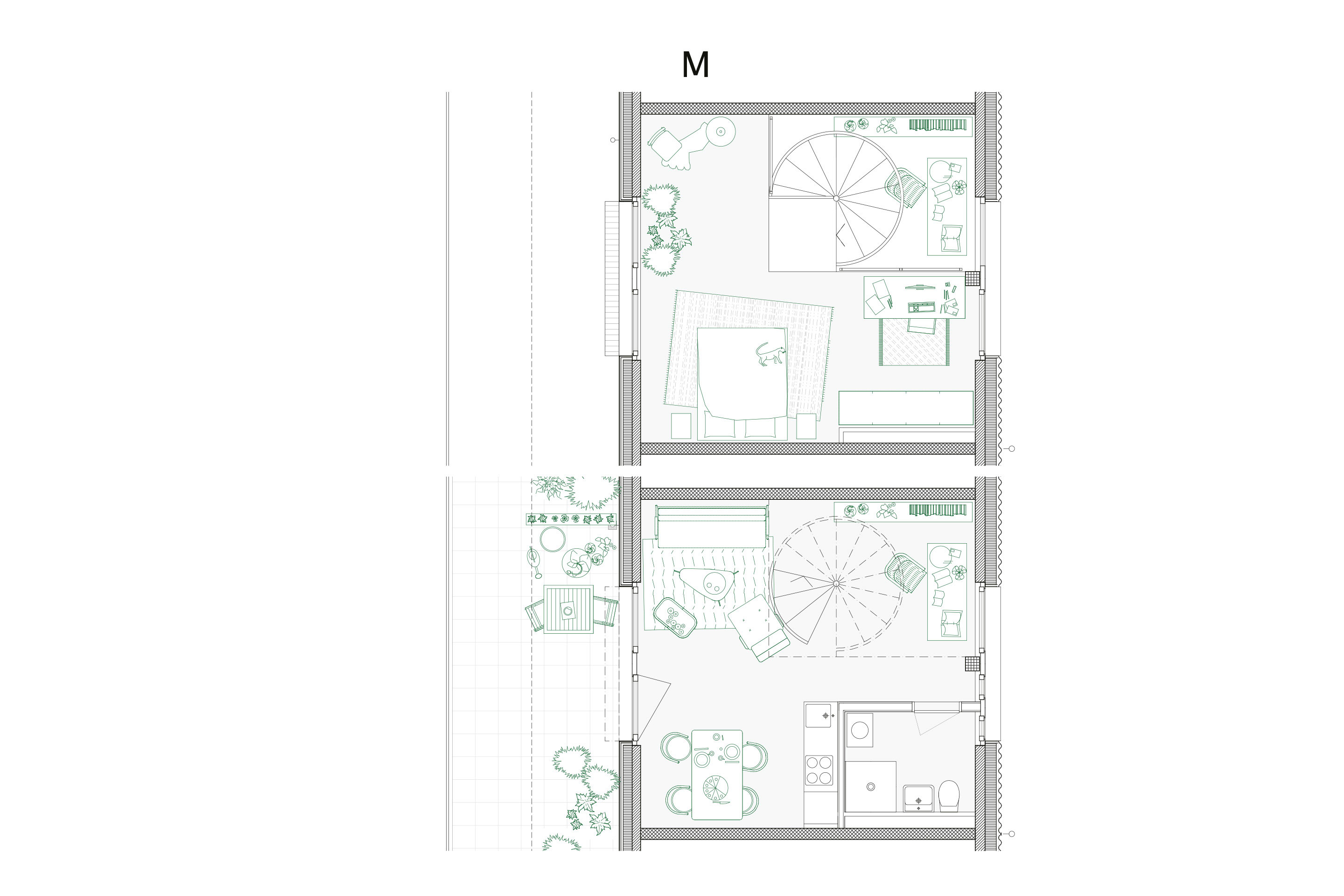

Gleichzeitig ist mit dem Längsbau – trotz des eng gesteckten finanziellen Rahmens – etwas Besonderes entstanden. Das Gebäude ist ein Mix aus einem urbanen Terrassen- und einem Reihenhaus, in dem sich 31 Maisonette-Lofts in der Grösse XL (92.9 m²) bis S (40.2 m²) stapeln. Die Wohnungen sind gleich konzipiert, vereinheitlicht und unterscheiden sich nur in ihrer Grösse.

In diesem Projekt galt es innerhalb der zulässigen Baumasse möglichst viel vermietbare Fläche unterzubringen, um die Kosten pro Quadratmeter und damit die Mieten tief zu halten. Die gewählte Erschliessungsform über Laubengänge beeinflusst die Baumassenziffer vorteilhaft und wird im kostenoptimierten Wohnungsbau als Erschliessungsform erster Wahl gehandelt.

Durch den Entscheid, die Wohnungen als Maisonettes auszubilden, braucht es nur in jedem zweiten Geschoss eine Erschliessung. So entsteht eine grobe Stufung des Volumens, das sich dadurch im grossmassstäblichen Ensemble formal besser einfügt. Im Gegensatz zum klassischen Laubengang sind die Aussenbereiche durch die Abtreppung nur leicht überdeckt und zählen damit nicht zum Bauvolumen. Mit den volumetrischen Kniffen machten die Planenden den Verlust durch die interne Erschliessung und die Doppelgeschossigkeit wieder wett.

Das Zwhatt als gebautes Labor

Das neue Stadtquartier erinnert ein wenig an das Videospiel «SimCity»: Hier ziehen mehrere Tausend Menschen beinahe gleichzeitig in eine grossmassstäbliche Überbauung ein. Damit das Zusammenleben gelingen kann, braucht es auf verschiedenen Ebenen die Möglichkeit zur Vernetzung. Leisten müssen dies sowohl gut überlegte Aussenräume als auch die Architektur selbst. Und so können architektonische Elemente wie der Laubengang einerseits zu einer Plattform werden, wo neue soziale Netze entstehen, oder aber zur Steilvorlage für Konflikte werden.

Die Rückzugsmöglichkeiten sind gering, das zeigte auch die zweite Begehung nach Fertigstellung und Bezug. Ein verschlossenes Bild: Die Raffstoren sind zu, die Vorhänge gezogen. Auf den breiten Terrassen herrscht noch gähnende Leere. Ob dies dem andauernden Baulärm, dem nasskalten Wetter oder gar dem Zielpublikum aus berufstätigen Kleinsthaushalten geschuldet ist, bleibt abzuwarten und wird sich frühestens im Frühling zeigen. Wie so viele der in der Theorie angelegten Überlegungen im Zwhatt wird sich auch der Längsbau erst einmal in der Praxis beweisen müssen.

Fest steht aber, dass der Längsbau einen wertvollen Prototyp für den hochverdichteten, kostengünstigen Wohnungsbau und darüber hinaus einen hochwertigen Beitrag zur kontroversen Frage darstellt, wie wir wohnen wollen.

Die ausführliche Version dieses Artikels ist erschienen in TEC21 03/2025 «Effizient mit Laubengang»

Neubau Längsbau H1, Zwhatt, Regensdorf

Bauherrschaft

Anlagestiftung Adimora, vertreten durch Pensimo Management, Zürich

Architektur

Lütjens Padmanabhan Architekt*innen, Zürich

Generalunternehmen

Anliker, Emmenbrücke

Tragkonstruktion

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure, Luzern

HLKS-Planung

Planovita, Gisikon

Bauphysik

Martinelli + Menti, Luzern

Elektroplanung

Elektro Engineering Partner, Emmen

Landschaftsarchitektur

Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau, Zürich

Gebäudevolumen (SIA 416)

11 372 m³

Geschossfläche (SIA 416)

3564 m²

Nettomietzinse (keine Kostenmiete)

Loft S ab Fr. 1255.–

Loft M ab Fr. 1550.–

Loft L ab Fr. 1805.–

Loft XL ab Fr. 2225.–