«Wir konnten nur etwas Schönes bauen»

Die neue Wetterradarstation auf der Plaine Morte diente kurz nach Fertigstellung der Bauarbeiten als Sitzungszimmer für ein Interview.

Wetterradare, die Niederschläge in Echtzeit erfassen, sind die wichtigsten Instrumente zur Wetterbeobachtung. Im Rahmen des Bundesratsbeschlusses vom 26. Mai 2010 zum Folgebericht OWARNA (Optimierung der Warnung und Alarmierung) beauftragte der Bundesrat das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz, das Niederschlagsmessnetz zu verbessern und zu ergänzen. Die Lebensdauer der bestehenden Radarstationen auf dem Monte Lema (1625 m ü. M.), auf La Dôle (1675 m ü. M.) und auf dem Albis (925 m ü. M.) war bereits abgelaufen, daher hat MeteoSchweiz sie seit Anfang 2011 durch Geräte der neuesten Generation ersetzt. Da bislang die Berge im Wallis und in Graubünden teilweise den «Blick» der Radaranlagen in die Alpentäler versperrten, wurde innerhalb des Projekts Rad4Alp OWARNA der Bau von zwei zusätzlichen Wetterradaren genehmigt.

Der neue Wetterradar auf dem Weissfluhgipfel in Graubünden befindet sich aktuell im Bau, bis Ende 2016 wird der Betrieb aufgenommen. Der Radar auf der Pointe de la Plaine Morte, auf 2930 m ü. M. oberhalb von Crans-Montana, ist bereits fertiggestellt und seit Mai 2014 in Betrieb. Die beiden neuen Wetterradaranlagen erhöhen nicht nur die Verfügbarkeit der flächendeckenden Radarinformation, falls eine der anderen Anlagen in der Schweiz ausfallen sollte, sondern leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Warnungen vor Starkniederschlägen, Gewittern und Hochwassern, besonders in inneralpinen Regionen.

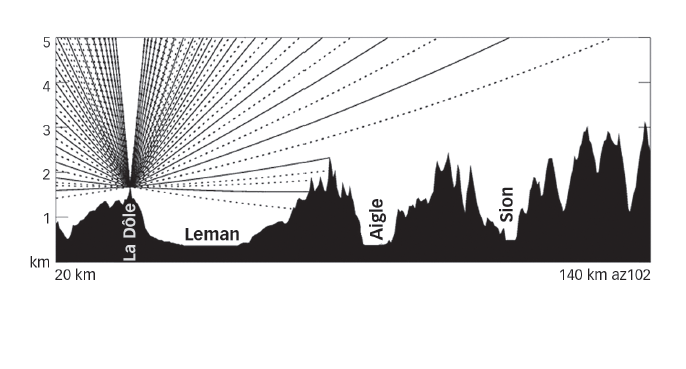

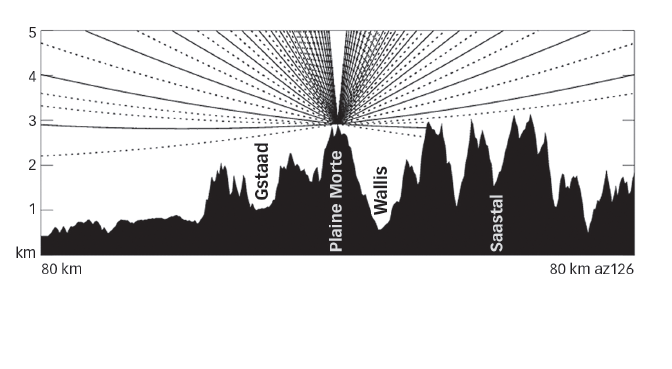

Wie eine Grafik zeigt, kann der neue Wetterradar auf der Pointe de la Plaine Morte die Niederschläge über dem Wallis näher am Boden und feiner aufgelöst vermessen. Den Radarstationen La Dôle bei Genf und Monte Lema im Tessin war dies bislang nur beschränkt möglich. Für die Gebiete rund um die Walliser, Berner und Freiburger Alpen sowie für die Ortschaften in den entsprechenden Bergtälern bringt der Radar Pointe de la Plaine Morte somit eine Verbesserung der Niederschlagsmessung.

Um die Betriebstauglichkeit des Radars auf der Pointe de la Plaine Morte unter allen Umständen Blitze, Eisbefall, Schneeverwehungen, Erdbeben, Stürme sicherzustellen, wurden Experten zurate gezogen. Bei ihren Analysen stützten sie sich auf die Wetterdaten von MeteoSchweiz und die für ihr Fachgebiet jeweils gültigen Normen. Die Auswirkungen der besonderen Höhenlage und die geforderte Betriebssicherheit des Radars verlangten ihnen besondere, individuell angepasste, empirische, aber dennoch präzise Lösungswege ab. Ihre Ergebnisse beeinflussten die Planung von Tragwerk und Fassade massgeblich. Darüber hinaus wurde auch auf das optische Erscheinungsbild der technischen Anlage Wert gelegt.

Im Interview berichten der beteiligte Architekt Fredy Studer, Bauingenieur Rolf Liechti und Fassadenplaner Markus Schmid von der Entstehung der Radarstation auf der Pointe de la Plaine Morte.

TEC21: MeteoSchweiz hat den Fachentscheid gefällt, das Wetterradarnetz um einen Standort in Graubünden und einen im Wallis zu ergänzen. Herr Studer, für die darauf folgende Ausschreibung haben Sie den Zuschlag bekommen. Wie ist das Planungsteam für die Station auf der Pointe de la Plaine Morte zustande gekommen?

Studer: Der Bauingenieur war bei mir im Generalplanerteam, die anderen Fachplaner wurden durch die Bauherrschaft (BBL) bestimmt. Diese waren bereits an der Erneuerung der bestehenden Wetterradaranlagen beteiligt.

Welche Disziplinen standen stark im Dialog oder sich in der Planung besonders im Weg?

Liechti: In dieser hohen Lage gab es keine vergleichbaren Wetterradaranlagen, daher war das ganze Team bei der Planung, Entwicklung und Ausführung sehr stark gefordert. Die Konstruktion ist eigentlich ideal für das Zusammenspiel der verschiedenen Fachrichtungen. Wir haben genügend Platz für die technische Infrastruktur, der Zylinder wird auch als Steigzone genutzt, und durch das Schrägstellen der nach der Sonne ausgerichteten Photovoltaikanlage entstand Raum für die ganze Technik.

Es gab doch bestimmt trotzdem Herausforderungen?

Studer: Vor allem die dort oben herrschenden Windgeschwindigkeiten, die hohe Verfügbarkeit der Radaranlage und nicht zuletzt die Höhenlage an sich waren Anforderungen, die es zu bewältigen galt. In der Anfangsphase war es ein Herantasten und Erspüren. Niemand wusste ganz genau, wie die Radarstation aussehen soll. Die Definition war ursprünglich anders: ein Turm von 2 bis 5m Höhe mit einer Plattform zur Anbringen eines Wetterradars und ein Betriebsraum von 3 x 5 x 5m.

Liechti: Wir mussten auch neue Anlagenteile für die Betriebssicherheit entwickeln.

Welche Faktoren waren bei der Planung der Gebäudehülle wichtig?

Studer: Die Anlage sollte sich architektonisch und ästhetisch in das Landschaftbild integrieren. Aus betrieblicher Sicht musste nur das Radom über die höchste Erhebung ragen. So konnte die Anlage seitlich an der Pointe de la Plaine Morte platziert werden, wo sie weniger dominant wirkt das war auch eine Forderung der Bauherrschaft.

Liechti: Höhe und Form werden durch zwei entscheidende Faktoren bestimmt. Zum einen muss der Radar mit seiner Ausbreitung einen Minimalabstand zu einem Menschen aufweisen, damit man sich in seiner Nähe aufhalten kann, ohne durch die Strahlung beeinträchtigt zu werden. Und zum anderen ist der Hohlleiter in seiner Länge und in der maximalen Anzahl seiner Knicke begrenzt, damit die Qualität der Daten vom Radar optimal ins System übertragen werden kann. Deswegen ist auch der Betriebsraum nicht am Boden positioniert, sondern in der Höhe, möglichst nah am Radar.

Wie ist es letztendlich zu dieser Form ähnlich einer Spielfigur gekommen? Warum ist das Gebäude zum Beispiel nicht eckig?

Studer: Das Radom ist aufgrund seiner angestammten Funktion von vornherein rund. Beim übrigen Gebäude leitet sich die Form von der Aerodynamik ab. In der Simulation sieht man sehr schön, welche Kräfte durch die hohen Windgeschwindigkeiten hier wirken. Für mich war überraschend, dass dabei der Windsog massgebend ist, nicht der Winddruck. Der Zylinder ist ideal damit weist das Bauwerk den nötigen Rauminhalt auf, gleichzeitig aber eine möglichst kleine Oberfläche, die wenig Angriffsfläche für Wind, Schnee und Vereisungen bietet. Alle Fassadenteile sind angewinkelt, damit so wenig Schnee wie möglich auf der Station liegen bleiben kann.

Ich sitze gerade auf einer Einstiegsluke. Hat man sie wegen des Schneefalls mit eingeplant?

Liechti: Die zusätzliche Ein- und Ausstiegsluke war eine Auflage des Nutzers als alternativer Zugang bei Schneeverwehungen und Vereisungen des Haupteingangs. Diese Erkenntnisse hat man alle sukzessive gewonnen.

Studer: Wir sollten hier auch die Photovoltaikanlage erwähnen. Für sie musste der Ausstieg aufs Dach ebenfalls neu entwickelt werden. Bei dem ständigen Wind liesse sich eine normale Türe wegen des Winddrucks nicht öffnen. Der Ausstieg wurde aus drei demontierbaren Paneelen konstruiert.

Abgesehen vom Ausstieg zur PV-Anlage sind auch die Ansprüche an die PV-Paneele selbst andere als sonst. Wie ist man damit umgegangen?

Studer: Die Photovoltaikanlage musste den gleichen Anforderungen genügen wie die Fassade. Die Anlage produziert ca. 9000kWh, was einem Energiebedarf von zwei Einfamilienhäusern entspricht.

Hat es noch weitere Anforderungen gegeben, dass diese Baustelle umweltgerecht sein soll? Wie steht es mit der Rezyklierbarkeit?

Studer: Der Stahlbau und der Fassadenbau können wiederverwendet werden.

Schmid: Es wurde aber nicht nur auf Rezyklierbarkeit geachtet. An diesem Standort müssen die Baumaterialien eine möglichst lange Lebensdauer aufweisen. Weil man sie gut vorfabrizieren kann, kamen Holzelemente zum Einsatz. Sie sind vergleichsweise leicht und können mit dem Helikopter hochgeflogen werden.

Kommen wir zum Bauablauf. Wie haben Sie die Unternehmer gefunden, um so einen speziellen Bau auszuführen?

Studer: Grundsätzlich wurden auf Wunsch der Bauherrschaft regionale Unternehmen berücksichtigt. Sie mussten bereits Erfahrungen im hochalpinen Raum mitbringen. Die valablen Unternehmer wurden anschliessend zur Offerierung eingeladen. Die Anbieter mussten in einem technischen Vorbericht darlegen, wie sie die Arbeiten umsetzen wollten.

Liechti: Dieser technische Bericht wurde bei der Offertbewertung sehr stark gewertet uns war es wichtig zu sehen, was die Unternehmer bezüglich Bauplatzinstallation, Transportkonzept, Qualitätskonzept, Witterungskonzept und Terminen planten. Ein weiteres wichtiges Kriterium für uns waren die Referenzen.

Studer: Es waren viele spezialisierte Unternehmen am Werk wie der deutsche Radarlieferant Selex und die RUAG, ein spezialisierter Rüstungsbetrieb, die den Radar und das Radom montiert haben.

Apropos Spezialisten: Sämtliche Teile, die verbaut wurden, sind per Helikopter hier heraufgeflogen worden.

Studer: Es war den Unternehmern freigestellt, auf welchem Weg sie das Baumaterial transportieren wollten. Am Schluss setzte sich die Erkenntnis durch, dass der Bergweg nicht wirklich befahrbar und ausserdem viel zu unsicher war. Daher wurde sämtliches Baumaterial, über 300t, per Helikopter auf die Baustelle transportiert.

Wie viel Gewicht kann ein Transporthelikopter maximal befördern?

Studer: Es kamen verschiedene Helikoptertypen zum Einsatz: für die Bauarbeiten der Eurocopter Ecureuil mit einer Zuladung von 600kg und für schwere Lasten der SuperPuma mit einer Zuladung von 2500kg.

Das ist ja kaum einmal ein Kubikmeter Beton!

Studer: Pro Flug waren das ca. 300 l Beton.

Liechti: Es waren zwei Helikopter gleichzeitig im Einsatz. Man konnte das Material auf der Strasse ziemlich weit nach oben transportieren und hatte dadurch nur noch etwa fünf Minuten pro Rotation. Das heisst, alle 2.5 Minuten wurde ein neuer Krankübel angeliefert. So hatten die Arbeiter auf der Baustelle Zeit, den Beton wieder zu verarbeiten, bis der nächste angekommen ist.

Studer: Noch zu den Arbeitsbedingungen generell: Zum Teil hatten wir Temperaturen von 25°C. Die Arbeiter trugen Thermoanzüge und konnten maximal zwei Stunden arbeiten, bis sie wieder in die Wärme mussten. Der letzte Winter war besonders extrem.

Liechti: Das Team verfügte ständig über aktuellste Wetterdaten für den Standort. Das hat uns sehr geholfen, denn es mussten doch immer wieder wichtige Entscheidungen getroffen werden: Können wir jetzt noch betonieren? Wann wollen wir das machen? Jede Betonieretappe wurde zuerst mit dem Baumeister, mit der Bauleitung und mit mir besprochen. Es war sehr wichtig, dass man auf die entsprechenden Daten zurückgreifen konnte.

Wie regelmässig fanden Baukontrollen und Besprechungen statt?

Liechti: Grösstenteils nach Bedarf zum Beispiel, wenn eine Armierungsabnahme durchgeführt werden musste oder wenn bei der Stahlkonstruktion die einzelnen Etappen kontrolliert und abgenommen wurden. Am Anfang war der Baumeister allein, dann kam der Stahlbauer dazu, und erst als der Rohbau stand, kamen weitere Unternehmungen ins Spiel. Später, als mehrere verschiedene Fachrichtungen vor Ort waren, wurden die Besprechungen etwas häufiger.

Studer: Sämtliche Arbeitsschritte wurden durch die Bauleitung und die Unternehmer dokumentiert. Es bestand ein sehr intensiver Austausch zwischen der Bauleitung und den Unternehmungen.

Gab es auf der Baustelle spezielle Sicherheitsvorkehrungen, abgesehen von den allgemein üblichen?

Studer: Der ganze Turm wurde als Faraday’scher Käfig ausgebildet, zum Schutz gegen Blitzeinschläge.

Liechti: In einem Raster zwischen 80cm und 1m wurden die Armierungseisen verschweisst, horizontal und vertikal, damit dieser Faraday’sche Käfig entstand. Selbst während der Bautätigkeiten wurden die einzelnen Bauteile geschützt. Dieses Konzept wurde von einem Blitzschutzexperten, der auch im Team mitwirkte, am Anfang entwickelt. Auch das Gerüst wurde seinen Angaben entsprechend geschützt.

Was für ein anspruchsvoller Stahlbau!

Liechti: Im Gegensatz zu Stahlkonstruktion und Fassadenbau, die vorfabriziert wurden, wurde der zylindrische Turm vor Ort betoniert. Dies bedingte, dass Toleranzen bei Stahlbau und Fassadenbau eingeplant werden mussten. Der Baumeister bemühte sich natürlich, den Turm rund zu schalen. Aber weil wir hier auf dieser Höhe auf der Sonnenseite gegenüber der Schattenseite sehr grosse Temperaturdifferenzen haben und die Schalung sehr dunkel ist, hat es diese dauernd zusammengedrückt. Am Ende kam beinahe eine Ellipse heraus statt eines runden Turms. Vom grössten zum kleinsten Durchmesser haben wir Abweichungen von bis zu 6cm festgestellt. Das hat dann wiederum bei der Stahlkonstruktion zu Problemen geführt, denn hier war die Vorgabe eine Toleranz von maximal 2cm. Der Stahlbauer hat auf 2cm genau konstruiert und musste dann seine Vorgaben nach den ersten Kontrollen anpassen.

Ich nehme an, der Fassadenbau war auch nicht ganz einfach.

Schmid: Da haben Sie recht. Der Standort verlangte nach einem möglichst hohen Grad an Vorfabrikation, aber gleichzeitig durften die Bauteile das Transportgewicht des Helikopters nicht übersteigen. Da haben wir als tragende Dämmebene auf Holzkastenelemente gesetzt. Sie konnten relativ grossformatig geplant werden und liessen sich gut auf das Stahlgerippe applizieren. Zudem bieten diese Produkte ausgezeichnete Dämmwerte und einen einfachen Untergrund für die zusätzliche Aussenhaut aus Aluminiumverbundprofilen. Trotzdem hatte der Unternehmer kein leichtes Spiel. Die runden Oberflächen, teils nach aussen geneigt, teils sogar über Kopf, verlangte den Monteuren in Kombination mit den äusseren Bedingungen sehr viel ab.

Was passiert mit den Daten, die der Radar sammelt?

Studer: Die durch den Radarreflektor empfangenen Daten werden über den Hohlleiter an das Datenrack weitergeleitet.

Liechti: Via Glasfaserkabel gelangen sie hinunter zur Bergstation und dann zu MeteoSchweiz.

Studer: Parallel zum Bau der neuen Wetterradaranlage wurde während zwei Jahren in den Sommermonaten über 4.5km die neue Haupterschliessung gebaut. Das bestehende Stromkabel musste altershalber ersetzt werden.

Ist die Anlage bemannt?

Studer: Die Radarstation ist unbemannt und auf eine ununterbrochene Betriebsdauer von 365 Tagen im Jahr ausgelegt. Ein- oder zweimal im Jahr werden Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Ansonsten steht das Gebäude leer und wird durch die Bergstation in der Nähe überwacht.

Demnach ist die Gebäudetechnik wohl auf die Anlagentechnik ausgelegt, nicht auf einen Nutzer.

Studer: Ja. Die Raumkonditionen sind je nach Ebene und Funktion unterschiedlich. Die Beheizung dient als Absicherung gegen zu tiefe Minustemperaturen. Dazu werden Elektroheizkörper mit je 2kW Leistung eingesetzt. Die relative Raumfeuchte im Radom darf 80% nicht überschreiten. Die Ansteuerung erfolgt über einen Raumthermostat im Innern des Radoms.

Welche anderen Aspekte waren bei Planung und Bau der Radaranlage wichtig?

Liechti: Vom Nutzen her hat die Radaranlage doch einen recht hohen Stellenwert da soll natürlich möglichst alles perfekt funktionieren. Das Gebäude muss auch ästhetisch befriedigen, die Details müssen stimmen. Es muss sichergestellt sein, dass man nicht vom Eis getroffen wird, wenn man sich in der Nähe aufhält. Die Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Und das alles hat bei der Ausführung schon die einen oder anderen Details bedingt. Wenn ich an die Fassade denke da haben wir noch ziemlich nachgerüstet. Wahrscheinlich wird die Station jetzt in Zukunft auch noch tausendfach fotografiert werden.

Schmid: Die Gebäudeform erfordert sehr viel Präzision, damit die Fugen der Aussenhülle überall gleichmässig sind und die Kreuzpunkte einwandfrei passen. Da brauchte es vor Ort einige Versuche, bis alles stimmte. Es geht ja nicht nur um Ästhetik, auch die Witterungsbeständigkeit ist von sauberen und dichten Fugen abhängig.

Studer: Auf das ästhetische Erscheinungsbild der technischen Anlage wurde sehr grosser Wert gelegt. Die Anlage befindet sich in einer wunderschönen Landschaft oberhalb der Plaine Morte. So konnten wir nur etwas Schönes bauen.