Un triomphe de «l’art de l’ingénieur»

Le tunnel du Simplon occupe une place de choix dans les premiers numéros de ce qui allait devenir la revue TRACÉS. De 1876 au début des années 1920, les articles consacrés à cet ouvrage qui, avec ses 19,823 km, restera le plus long tunnel ferroviaire du monde jusqu’en 1982, nous offrent l’opportunité de plonger dans une époque durant laquelle les ingénieurs jouaient un rôle central dans le développement de notre société.

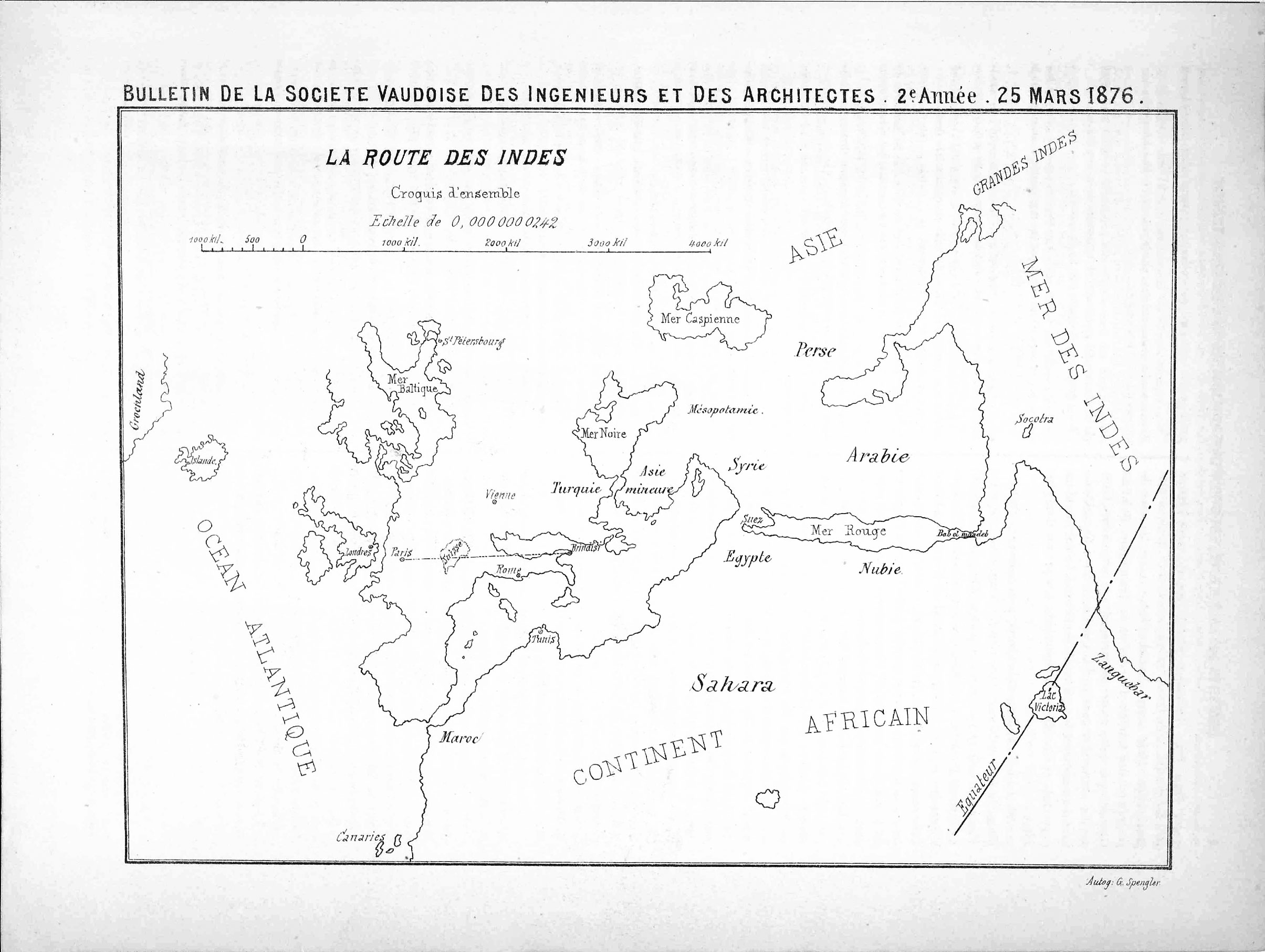

Le Simplon et la route des Indes » : c’est sous ce titre qu’il est fait mention pour la première fois, en 1876, du projet de tunnel du Simplon dans le Bulletin technique de la société vaudoise des ingénieurs et architectes.1 Si l’association de ces deux éléments semble aujourd’hui étonnante, elle montre que les réflexions autour des premières infrastructures ferroviaires de notre pays se faisaient sur la base d’une vision allant bien au-delà de nos frontières. Ce que l’ingénieur E. Pellis illustre de façon assez originale. Plus loin, l’ingénieur se lance dans une description enthousiaste et non dénuée de lyrisme d’un voyage nous emmenant aux confins de la terre, avant d’évoquer les deux tunnels restant à exécuter. Son pronostic pour le tunnel de la Manche se révélera peu pertinent puisque, selon Wikipedia, celui-ci fut abandonné en 1883 : « Plus de 3 km de galeries avaient été creusées mais sont stoppées en 1883, l’Amirauté et le ministère du Commerce britanniques prétextant des dangers stratégiques ; l’historien Laurent Bonnaud note : ‹ Les militaires anglais ont mené une formidable campagne pour dénoncer des risques d’invasion française liés à la perte d’insularité. Cela restera la doctrine officielle pendant les soixante-dix ans suivants. › Les galeries déjà creusées sont ensuite murées. »

Alors que le tunnel du Simplon n’est encore qu’un projet, la question de la pente maximale acceptable sur l’ensemble du tracé et du matériel de traction qui y serait associé fait l’objet de longues réflexions publiées en 1877 par M. Lommel, directeur technique de la Compagnie Simplon.

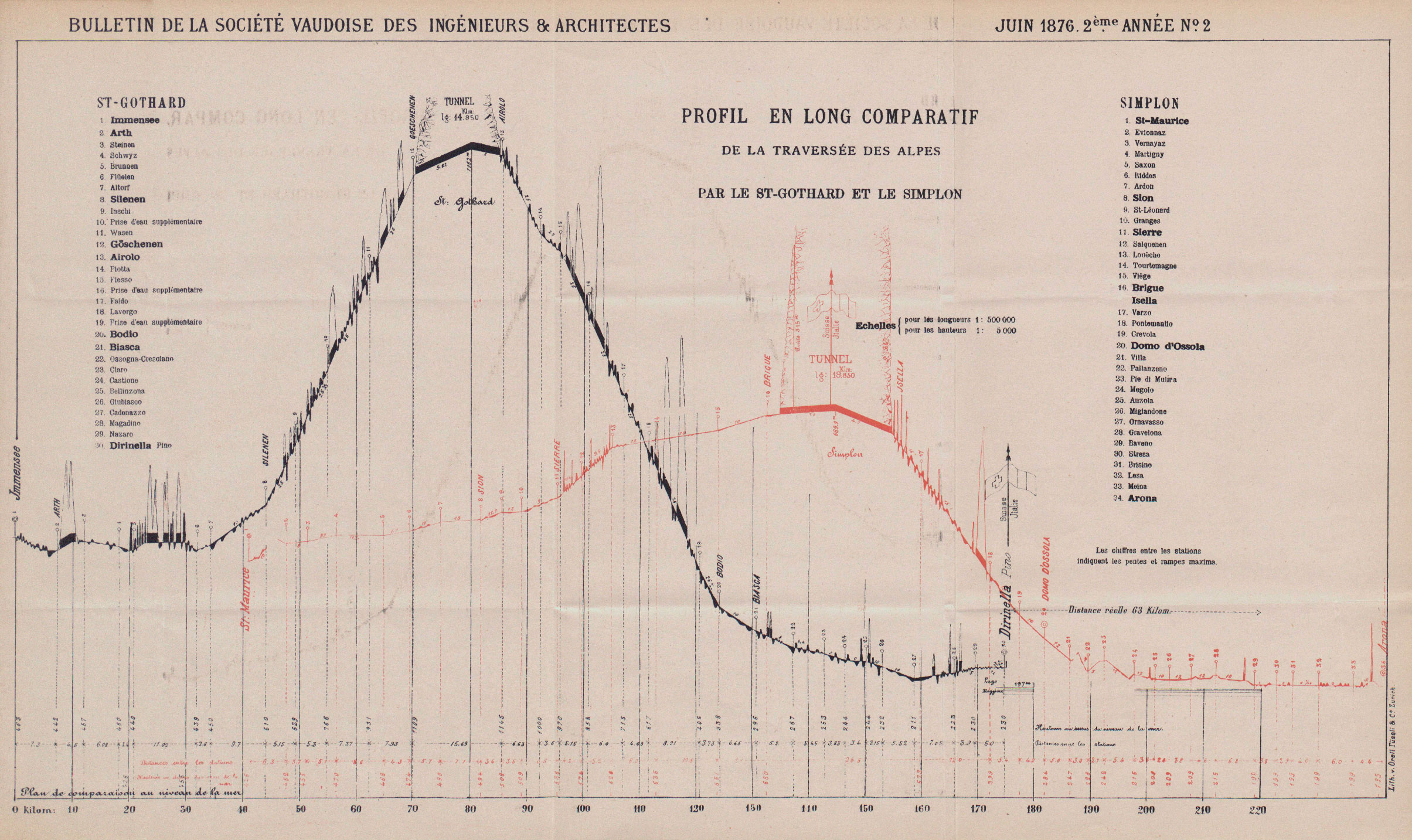

Les articles portant sur la construction des lignes ferroviaires en Suisse ou à l’étranger sont légion dans les premiers numéros du bulletin. En les parcourant, on est vite impressionné par l’implication des ingénieurs dans les débats, notamment par la transparence dont ils font preuve vis-à-vis des aspects financiers. Ainsi, l’article intitulé « Le Gothard et le Simplon », relatant une conférence donnée par M. Meyer, ingénieur en chef de la Suisse occidentale, le 29 mars 1876, expose en détails et très librement les dépassements relatifs au tunnel du Gothard, avant de comparer ses coûts et son profil à celui du projet du Simplon. L’article se termine sur des considérations politiques qui soulignent le très fort engagement des ingénieurs de l’époque. Cinq ans plus tard, en 1881, le BTSR fait ainsi paraître un article de l’ingénieur J. Meyer intitulé « Le percement du Simplon devant les chambres et les intérêts français » qui fait état d’une subvention de 50 millions demandée aux Chambres françaises pour soutenir le percement du Simplon. L’article reprend en grande partie l’argumentation présentée par l’ingénieur des ponts et chaussées français M. Vauthier qui « se préoccupe (depuis longtemps) des dangers que l’ouverture du Gothard peut faire courir aux intérêts industriels et commerciaux de la France ». Mais, malgré les arguments avancés par M. Vauthier et contrairement à ce qui s’était passé avec l’Allemagne qui participa au financement du Gothard, aucune aide ne viendra de la France.

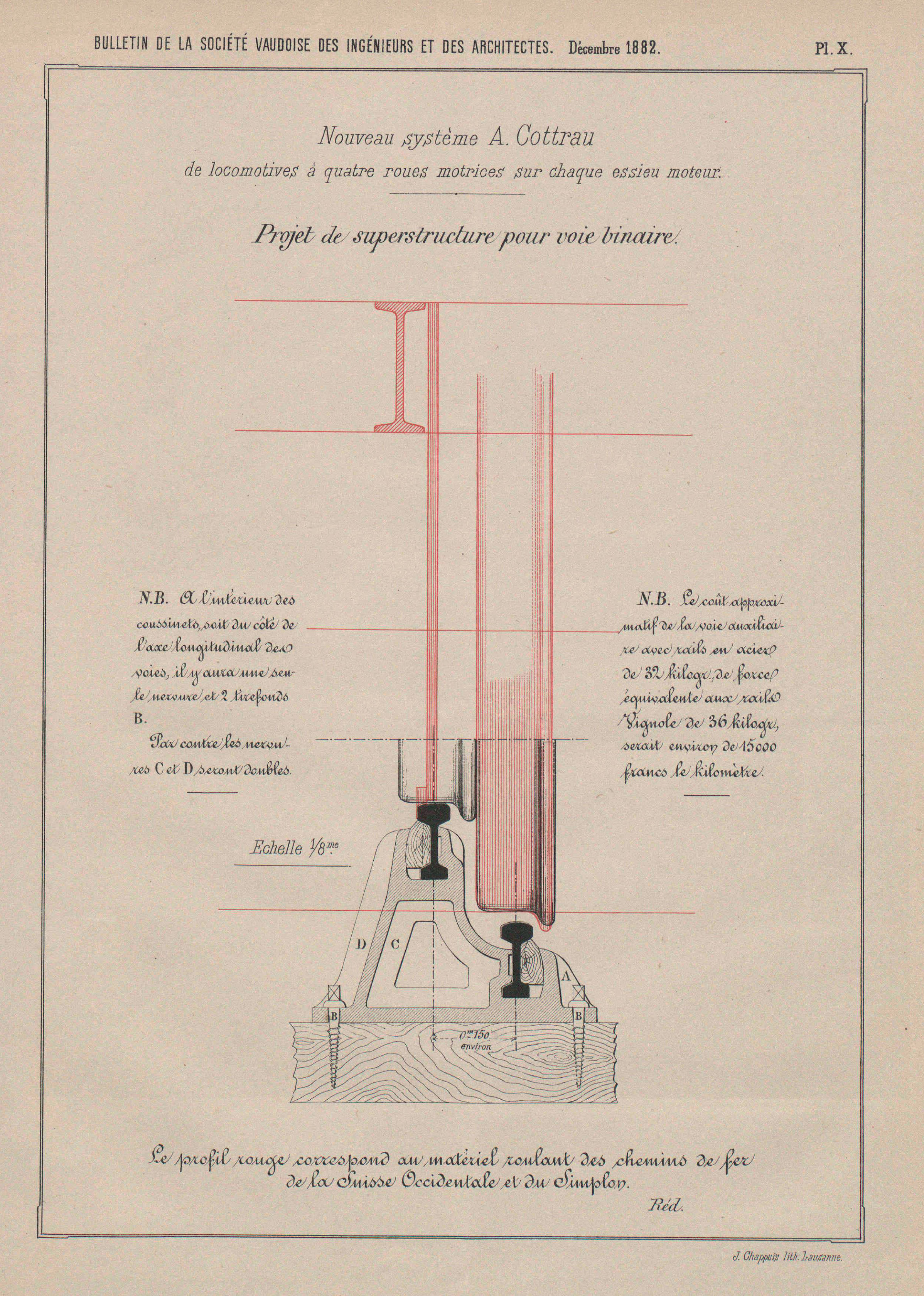

Les ingénieurs redoublent aussi d’inventivité afin de développer des locomotives capables de franchir des pentes toujours plus importantes, comme les « locomotives avec roues à double bandage » proposées en 1882 par A. Cottreau. Un système qui fait l’objet d’observations très critiques de la part de A. Rodieux, ingénieur en chef de la traction des chemins de fer de la compagnie Suisse occidentale et du Simplon.

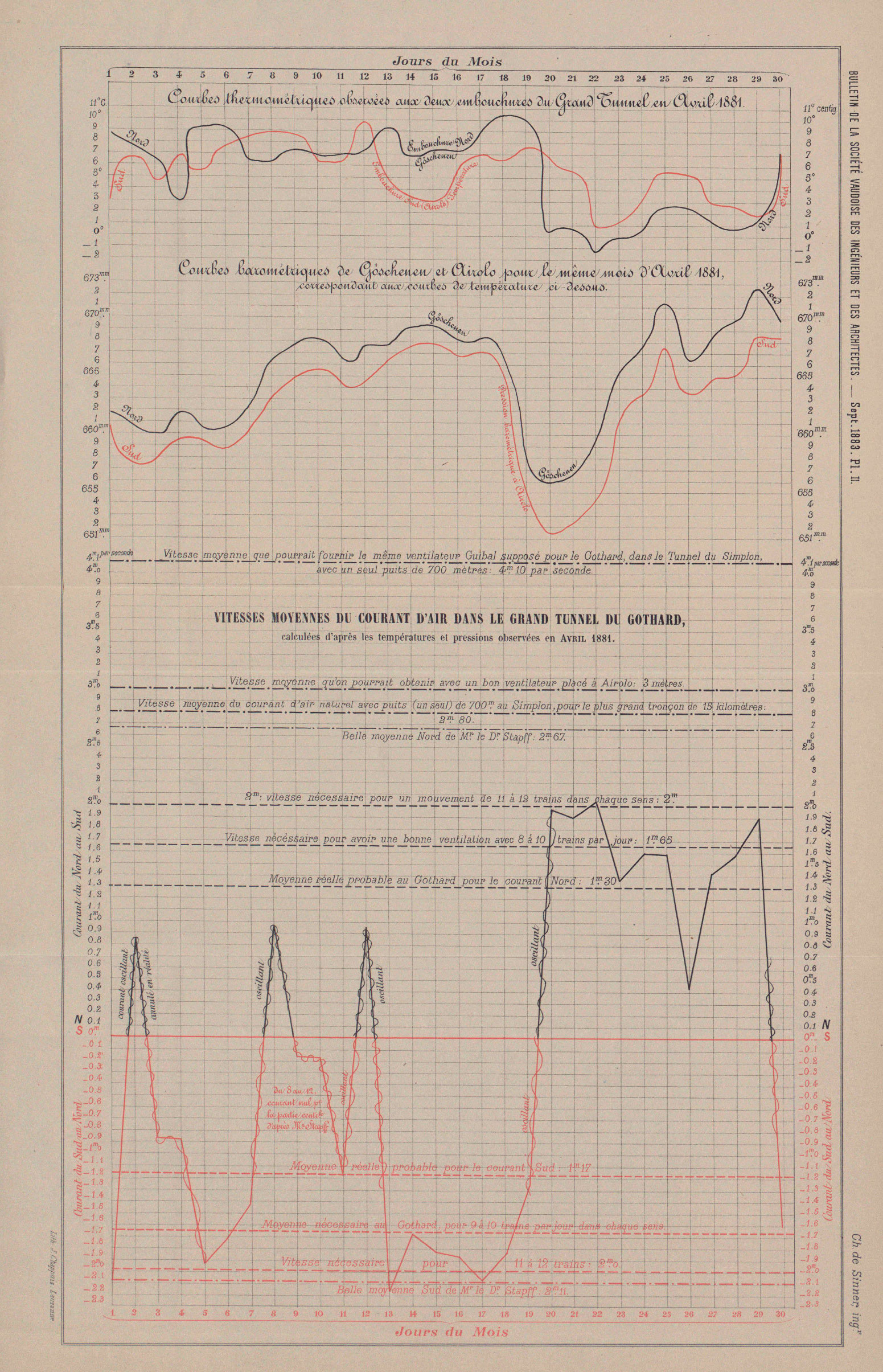

Parallèlement aux projets pour le Simplon, le tunnel du Gothard est en construction et les ingénieurs étudient aussi les techniques de ventilation des grands tunnels, à l’instar des travaux publiés en 1883 par Ch. de Sinner, ingénieur des mines.

Dans le premier numéro de 1901, P. de Blonay établit un premier compte rendu des travaux. Il y mentionne que c’est le projet de 1893, dont l’exposé fut publié en août 1894 par la Compagnie des chemins de fer Jura-Simplon, qui est en cours d’exécution, tout en signalant les conditions fixées en termes de délai. Un des autres articles publiés par P. de Blonay en 1901 explique comment la force motrice nécessaire aux travaux de percement du tunnel du Simplon est générée, montrant ainsi ce qui constitue les ancêtres de nos installations hydro-électriques. Des comptes rendus de l’avancement des travaux sont régulièrement publiés durant tout le percement du tunnel.

Le percement du premier tube, qui a finalement lieu le 23 février 1905, est solennellement annoncé dans le numéro qui paraît le 25 février. Et il faudra attendre décembre 1921 pour assister à la cérémonie de la pose du dernier claveau des tunnels.

Une remarquable épopée s’achève.

Note

1 Le Bulletin technique de la société vaudoise des ingénieurs et des architectes est né en 1875. Il est le précurseur du Bulletin technique de la Suisse romande (BTSR), puis de Ingénieurs et architectes suisses (IAS), et enfin de l’actuel TRACÉS.