Le projet urbain de l’AUA: un espace pour rendre possible

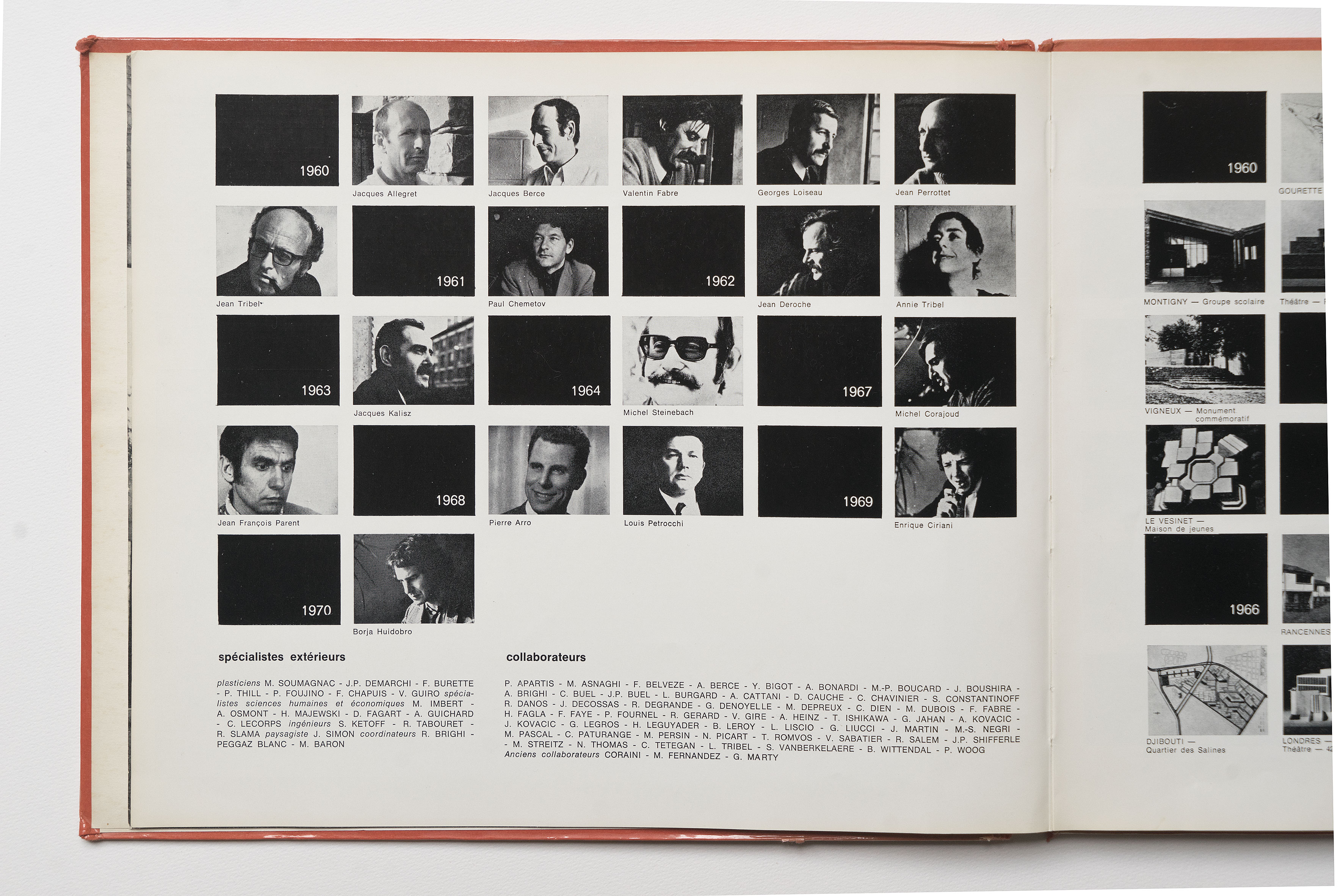

Jean-Louis Violeau signe un des articles du catalogue consacré à l’exposition Une architecture de l’engagement: l’AUA (1960-1985), qui se tient jusqu’à fin février à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris. Nous lui avons posé quelques questions sur l’actualité de l’urbanisme progressiste de l’AUA

TRACÉS: Qu’est-ce qui fait la particularité, selon vous, de l’intervention de l’AUA à Grenoble?

Jean-Louis Violeau: En premier lieu, un lien très fort avec le politique, concerté, partagé, avec, chevillé aux esprits l’espoir d’une vie meilleure en ville. On a beaucoup parlé des liens que l’AUA a entretenus avec le Parti communiste français (PCF), mais ce serait oublier la présence de Jean Verlhac, l’adjoint à l’urbanisme d’Hubert Dubedout, tous deux charismatiques et atypiques et tous deux d’abord liés au Parti socialiste unifié (PSU). Et au sein de l’AUA elle-même, les membres ou sympathisants de ce parti typique des «années 1968» étaient nombreux, peut-être pas autant que les proches du PCF, mais tout de même. Sans ces affinités avec le PSU, par exemple, la coopérative des Malassis aurait-elle pu réaliser sa grande fresque anti-société de consommation sur… le centre commercial Grand-Place? Est-ce le déclin du PCF ou la fin du PSU qui accompagna la mort de l’AUA? Autre modalité très forte de l’expérience grenobloise, et liée à ce qui précède, c’est le rêve d’autonomie et d’autogestion à tous les niveaux, celui des individus comme celui d’un projet urbain comme la Villeneuve. Récupérant l’héritage du PSU après 1974, le Parti socialiste a d’ailleurs régulièrement fait référence à cette expérience pour asseoir son idée d’«autogestion dans les décisions publiques».

La matière urbaine que produit l’AUA est-elle à caractère pédagogique? A-t-elle vocation à susciter chez l’habitant un certain ethos?

Fatalité de la culture, limites de la contre-culture: j’ai emprunté cette formule à Roland Barthes lorsque j’ai dû trouver un titre pour mon article paru dans le catalogue AUA, une architecture de l’engagement 1960-1985. J’ai pensé en effet que c’était une manière de résumer l’ambitieuse politique urbaine développée de 1965 à 1983 dans le Grenoble de la modernité alpine. On y perçoit en effet le déchirement de la culture bourgeoise de l’habiter, la question de l’avant-garde – et sa récupération –, les chocs culturels, les hiérarchies et les dissonances culturelles… Bref, tout y était, jusqu’au détournement potentiel des dispositifs ouverts en espaces de trafics divers! Dire ensuite que la matière urbaine produite par l’AUA se devait d’être pédagogique, certainement dans l’esprit des architectes, des politiques aussi, et des services municipaux qui accompagnèrent l’opération. Mais penser qu’il s’agit d’un échec parce que les pratiques qui s’y sont développées n’ont pas toujours répondu aux ambitions initiales, ce serait faire preuve du spatialisme le plus béat – souvent le péché mignon des architectes, d’ailleurs, mais comment les en blâmer? C’est leur métier. Par spatialisme, j’entends l’idéologie qui voudrait que l’espace interfère directement sur le social, que l’espace change la société. On sait pertinemment que ce n’est pas (toujours) le cas. Un même dispositif spatial livré à des usagers armés d’une culture, de pratiques et d’habitudes différentes sera différemment employé. Des personnes aux revenus contrastés feront un usage radicalement différent d’un espace donné.

Qu’est ce qui distingue l’implication de l’AUA à Grenoble d’autres grands chantiers urbains novateurs, notamment ceux des villes nouvelles en région parisienne?

Les membres de l’AUA ont imaginé la Villeneuve à Grenoble, mais ils ont en effet aussi beaucoup travaillé quelques années plus tard dans les villes nouvelles de la région parisienne, cependant jamais avec un tel degré de complexité et de maîtrise, plutôt au gré d’opérations ponctuelles et planifiées à l’avance. Même à l’échelle de la Noiseraie, à Marne-la-Vallée, Henri Ciriani n’a pas eu la maîtrise qu’il a pu avoir à Grenoble. Il pose l’opération comme un front d’urbanisation, l’organise autour d’une rue intérieure, mais il reste à l’échelle d’une opération de logements, certes imposante. Plus concrètement, l’installation de quelques-uns des membres de l’AUA sur place, à Grenoble, sur le chantier de la Villeneuve, demeure un trait distinctif. Certains, pour quelques années seulement, et d’autres pour très longtemps, comme Jean-François Parent qui très vite prit le relais de l’urbaniste Michel Steinebach à la tête de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise (AURG), après avoir conduit les études opérationnelles de la Villeneuve. Quelques pionniers des villes nouvelles se sont aussi installés au milieu de leurs «créations»; l’ingénieur des ponts et chaussées Bernard Hirsch, par exemple, le raconte dans ses mémoires sur la naissance de Cergy-Pontoise. Mais à Grenoble, l’engouement semble mieux partagé et surtout il n’est pas le fruit d’une décision planificatrice autoritaire, incarnée en région parisienne par la figure de Paul Delouvrier. Revoir aujourd’hui La forme d’une ville, le film d’Eric Rohmer et Jean-Paul Pigeat, est très touchant : on y voit, en 1975, ces jeunes architectes de l’AUA tourner avec passion autour de leur maquette. On les sent habités, possédés par leur projet. Les relances de Michel Corajoud sont superbes. Un urbanisme qui créerait sa propre contestation, dit-il! Elles incarnent en quelque sorte l’esprit «soixante-huitard» dans ce qu’il avait de meilleur: structurer l’espace et afficher clairement ses intentions au risque de les voir contestées. Georges Loiseau y parle d’«une sorte de tout cohérent», linéaire et sinueux, avec des criques et des équipements. Voilà, tout est dit. Jean Tribel souhaitait empiler pour animer, et penser un nouveau quartier plutôt qu’une ville nouvelle. Borja Huidobro parle d’un espace pour «rendre possible».

Comment comprendre que l’AUA se soit tenu à l’écart d’un groupe de travail comme la Team 10, qui développait pourtant des réflexions proches des siennes sur la qualité urbaine et les moyens de l’atteindre?

L’urbanisme de l’AUA apparaît plus structuré, vertébré en somme, que celui du Team 10, où parfois la trame devait devenir le support de libres appropriations alors que dans les projets urbains de l’AUA, l’organisation est plus linéaire et monumentale. Elle s’organise, à Grenoble ou pour le projet Evry, le long d’un axe majeur, plus précisément d’une rue intérieure, souvent très dessinée. La flexibilité et la modularité étaient également moins présentes à l’AUA qui s’est toujours un peu défié de la grille, neutre et ouverte. En outre, pour le Team 10, un édifice ne devait pas précisément entretenir de lien avec un langage architectural spécifique, alors que l’AUA s’était résolument inscrite dans le sillon de la modernité.

Ce qui les réunit en revanche, c’est l’idée de continuité des activités, entre privé et public, ainsi que la volonté d’intégration, entre le logement et les équipements, et l’articulation de programmes hétérogènes au sein d’un même ensemble. Le soin, également, apporté aux circulations différenciées et hiérarchisées, et l’attention aux seuils. Ensuite, que l’AUA soit restée un peu à l’écart du Team 10 (qui ne concerna directement, en France, que l’équipe Candilis-Josic-Woods, auteurs notamment du Mirail) est aussi à mon sens l’affaire d’une question d’âge, bref une certaine coupure générationnelle.

Le storytelling des grands ensembles qui cherchent à humaniser la ville moderne dans les années 1960-1980 (les anti-Sarcelles) se termine souvent par un constat de déclin. Ce récit est-il une fatalité? Faut il une politique de quotas socioéconomiques pour maintenir un équilibre dans ces ensembles? Faut il les penser comme des écosystèmes fragiles qui basculent?

A la fin de la séquence que Rohmer et Pigeat consacrent à la Villeneuve, les architectes s’interrogent soudain, un peu inquiets: et les emplois, viendront-ils? Je crois qu’il ne faut malheureusement guère chercher plus loin si l’on souhaite expliquer une bonne part des déboires de la Villeneuve… Que l’on peut en effet généraliser à toute une série d’ensembles plus ou moins «grands». Les chiffres de la participation électorale au sein de ces quartiers sont de plus en plus alarmants. De scrutins en scrutins, nous touchons le fond de la participation. Même les maires ne sont plus élus que par une frange de la population de plus en plus mince. Ne parlons pas de la participation aux élections européennes ou cantonales! Ce basculement est à l’œuvre, c’est indéniable et il s’étend désormais à la notion même de «logement social» en France. Jusqu’ici géographiquement localisée, la désaffection est aujourd’hui générique, pour ainsi dire. Un article d’Isabelle Rey-Lefebvre, spécialiste du logement, paru hier [20 octobre] dans Le Monde m’a particulièrement inquiété: sous le titre «Les classes moyennes boudent les HLM» à Paris, il y était question de conduites d’évitement particulièrement inquiétantes dans une ville où le marché est très tendu et où 67% de la population y est éligible… Au-delà de la notion de quartier «difficile», c’est la notion même de «logement social» qui devient aujourd’hui stigmatisée. Cela fait quinze ans que je m’intéresse aux déboires de l’application de la SRU1 et de son fameux quota de 20 % de logements sociaux par commune, aujourd’hui 25%, et l’on peut craindre le pire pour le devenir de la notion de mixité, quelles que soient les réquisitions volontaristes de terrains que le politique semble enfin prêt à consentir. Certes, la ville a toujours été ségrégée, c’est Venise qui a inventé le ghetto et la première sociologie urbaine, celle de l’Ecole de Chicago, est née au siècle dernier à partir la notion de spécialisation des quartiers, mais la mixité semble ne s’être jamais aussi mal portée.

Il existe une nouvelle éthique du faire ensemble chez de nombreux jeunes architectes. Je pense à des collectifs comme Etc, Exyzt, encore heureux ou Coloco. Entre la «construction urbaine politisée» qui qualifie l’époque de l’AUA et celle d’aujourd’hui, il y a comme une scission. Une rupture inconciliable. Serait-il possible de faire le pont entre le savoir faire de cette génération et l’éthique des nouveaux architectes militants? Comment faire en sorte que les architectes engagés d’aujourd’hui puissent travailler à la même échelle que ceux des années 1970 et 1980?

Je crois que l’on se heurte là à la question intemporelle de l’auteur en architecture. D’une part subsistera toujours un désir d’auteur, l’incarnation d’une œuvre à travers une figure. Cinq ans après avoir tenté de le «tuer», Roland Barthes lui-même reconnaissait ce désir qui nous habite tous. Comment naît et quelles formes peut prendre une «pensée collective» en architecture? On a beau dormir dans le même lit, on fait des rêves différents. C’était l’une des citations préférées du petit timonier Mao! Difficile, n’est-ce pas, de parler d’artiste lorsqu’il s’agit de fabriquer l’œuvre collective qu’est la ville. La notion d’auteur sous-entend en dernier ressort l’autorité, bref le choix. Le mot auteur vient du latin auctoritas qui signifie propriété. Voilà, c’est dit. Responsabilité, aussi. L’architecture peut-elle être une œuvre collective lorsque l’on sait que les sociologues butent toujours (et irrémédiablement?) sur les notions d’opinion publique ou de pensée collective et que la notion d’auteur donne régulièrement lieu à des stratégies d’auteur-anti-auteur? C’est Michel Houellebecq ou son disciple Aurélien Bellanger qui s’inspirent, sinon recopient sciemment des pages entières de Wikipédia, l’écriture neutre, collective et «sans auteur» par excellence. Des stratégies semblables ont pu être mises en œuvre dans l’univers des architectes, autour de la «participation» dans les années 1970 – avec Lucien Kroll, pour l’auteur-architecte le plus célèbre, qui partait du principe qu’un bâtiment qui change est un bâtiment qui vit. Plus près de nous, dans les années 2000, Patrick Bouchain a brillamment pris le relais, auteur récompensé ou nominé à maintes reprises à l’occasion de prix d’architecture, et qui mit en scène cette dimension du «collectif» (avec Exyzt) à l’occasion de la Biennale d’architecture de Venise où il fut responsable en 2006 du pavillon français, y produisant une étonnante Metavilla. Aujourd’hui, les Julien Beller, Christophe Hutin, Coloco, Bruit du frigo, l’Atelier d’architecture autogérée, sans oublier les Rural Studio, Elemental Architecture, Diébédo Francis Kéré, Anna Heringer ont tous pris le relais de cette première génération des stars de l’œuvre collective»… Ils ont tous été awardés quelque part ces dernières années. Mais ont-ils pour autant radicalement modifié la fabrique de la ville dans sa banalité? J’ai le sentiment d’une victoire à la Pyrrhus: une véritable reconnaissance symbolique au prix d’une relative défaite matérielle. Et s’il s’agissait plutôt de changer les termes de la réflexion en y instaurant de la discussion: faire, par exemple, du rapport entre privé et public l’objet d’un parlement plutôt que d’un faux partenariat où c’est toujours le même terme (le public) qui assume les risques? Un parlement qui apporterait un codicille à toute loi qu’il voterait: voilà les scénarios possibles, tout ce que l’on peut raisonnablement envisager à l’aune du projet de loi que nous venons de voter. Bref, un nouveau partenariat public privé? Le sociologue Bruno Latour a imaginé un «parlement des choses» et des objets, des animaux aussi, et puis de la Terre et du climat, pour que chaque voix puisse être entendue dans une affaire qui les concerne toutes. Il en a même fait récemment une pièce de théâtre. Pourquoi ne pas imaginer, sur ce mode-là, une dramaturgie où public et privé s’entendraient enfin sur les liens et les motifs qui les réunissant inéluctablement?

Note

1. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment appelée loi SRU, impose aux communes de plus de 1500 habitants en Ile-de-France, et de plus de 3500 habitants pour les autres régions, de disposer d’au moins 20% de logement sociaux.