Le roi de Paris

Si le nouveau bijou parisien signé Frank Gehry n’a pas fini de surprendre par les superlatifs qu’il rend possibles, il n’est pas non plus à l’abri des critiques. Incohérence de son implantation dans un ghetto de riches, monumentalité gratuite, caractère dépassé voire réactionnaire de son programme culturel, dépassement astronomique du budget initial ou encore rémunération excessive de son auteur

Dans un article qui fait aujourd’hui référence, et que nous publions avec l’aimable accord de son auteur, Hal Foster décryptait en 2001 le mythe Frank Gehry.

Le terrible californien, pionnier de la déconstruction et concepteur d’impressionnantes structures ondulées, ne devait sa renommée qu’à la place qu’il s’était faite dans un système où règnent l’autocongratulation, le népotisme et la connivence. Du pionnier indéniable qu’il fut dans les années 1980, il se serait transformé en architecte au service d’une certaine forme de spéculation, à la croisée de l’art et de la finance. Si ce destin semble être le sort de nombreuses figures historiques de la déconstruction (Koolhaas et Prada, Hadid et BMW), le cas Gehry vire à la surenchère dans l’articulation entre capitalisme néolibéral et architecture. Ici, la rencontre n’est plus fortuite ; elle est devenue une imbrication structurelle. Dès le départ, Frank Gehry crée des objets architecturaux dont la principale fonction n’est autre que la spéculation qu’ils rendent possible. La plus-value financière et symbolique n’est plus la conséquence de l’acte architectural mais l’objectif principal, l’architecture étant relayée au rang de moyen pour y parvenir. Si, comme pour tout architecte, la fonction de créateur d’espace amène celle de producteur de valeur, chez Gehry, on observe un basculement. La création de valeur prime sur la fonction architecturale. C’est cette inversion, plus que les qualités spatiales de ses réalisations, qui serait la cause du déferlement de critiques qui accablent son tout dernier projet.

L’attaque de Foster n’a rien d’une accusation lancée à la légère. La preuve en est que Frédéric Migayrou, directeur du département d’architecture du Centre Pompidou, s’est senti obligé de la réfuter dans le texte du catalogue de l’exposition1 que la prestigieuse institution consacre à l’enfant gâté de son précieux mécène. Foster ne serait qu’un calomniateur, un « sycophante post-adornien » qui refuse l’évidence. Frank Gehry a compris, pas eux. Prenant acte de la fin de l’histoire, il produirait des dispositifs morphogénétiques capables de rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Pour résumer les choses, Gehry, au sommet de ses 85 ans, serait plus actuel que ses détracteurs pétris de concepts et de valeurs inutiles. Cette conclusion quelque peu partisane mérite d’être à son tour considérée attentivement.

Gehry, cartographe du Paris qui scintille

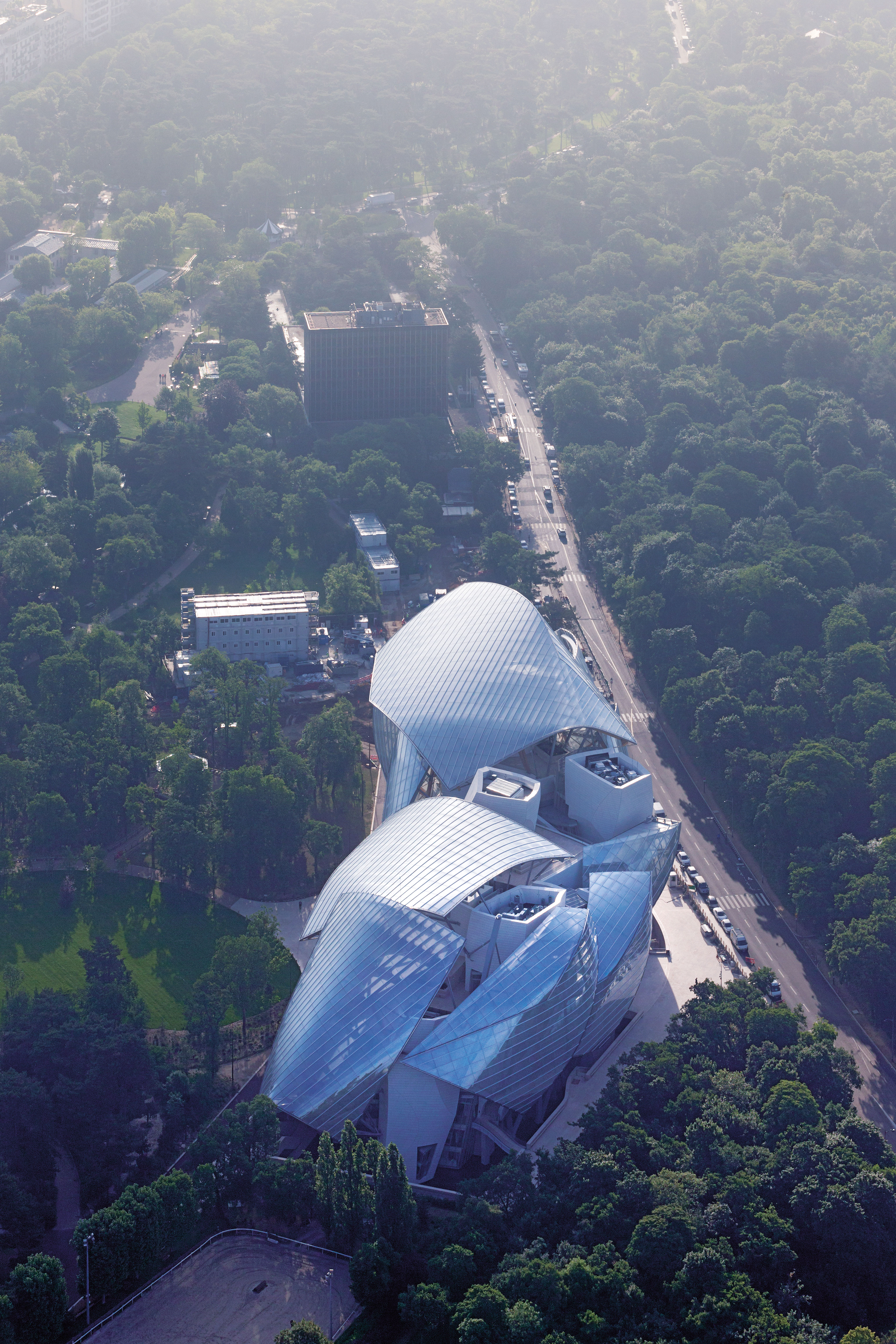

L’édifice, avec son astucieux jeu de terrasses, serait une déconstruction du panorama parisien. Une fragmentation du grand tableau, dont les parties seraient recomposées avec des décalages ingénieux. Le recours à un modèle esthétique cubofuturiste surprend et déçoit à la fois. Il surprend car on aimerait bien que ce fil rouge qui va des constructivistes à la déconstruction critique des années 1980 puisse se poursuivre jusqu’aux déconstructions du capitalisme tardif. Elle déçoit précisément car cette ligne est depuis longtemps rompue. Le constructivisme, politique et subversif, n’a jamais été un maniérisme. Ce que fait Gehry en est un.

Au-delà de cette question de filiation se pose une question de fond : le fait que plusieurs points de vue décomposent et recomposent le paysage d’une ville suffit-il pour faire état d’une insertion urbaine réussie ? Depuis quand un centre d’art n’est censé fonctionner que comme un observatoire pour touristes avides de points de vue insolites ?

Qu’en est-il surtout des autres critères qui permettent d’évaluer l’insertion d’un édifice dans un contexte donné ? A quelle population le nouveau musée est-il destiné, comment dialogue-t-il avec son environnement immédiat ? Comment fait-il évoluer la pratique de cette portion du territoire ? Les responsables du projet n’en diront pas plus, car la réponse à la plupart de ces questions mettrait le doigt sur ce qui ne va pas.

Le maillage métropolitain parisien et les 50 millions de touristes qui déferlent sur ses boulevards permettent de répondre sans trop de difficutlés : la Fondation sera une escale supplémentaire qui viendra enrichir l’offre culturelle déjà abondante. Le hiatus apparaît quand on essaye d’établir la cartographie sociale de la nouvelle institution implantée au cœur de l’arrondissement comptant le plus grand nombre de contributeurs à l’impôt sur la fortune (ISF)2. La Fondation Louis Vuitton cultive consciemment un amalgame entre art et luxe, artefact et marchandise. Son implantation en est le symptôme. Nous sommes dans la partie de la ville où vivent ceux qui ont le plus de chances d’être clients, aussi bien du musée que de l’entreprise qui le dirige.

Le bois de Boulogne n’est pas un choix par défaut (plus de place ailleurs, on n’a pas pu faire mieux), mais bel et bien le choix idéal pour une opération qui semble s’édifier sur une confusion : celle qui s’efforce de faire converger la surévaluation de la marchandise de luxe et la surenchère spéculative des cotes de certains artistes. L’emplacement est l’analogon géographique de ces deux opérations juteuses. Il est, littéralement, le lieu rêvé pour la fonction première de l’édifice : promouvoir la marque qui en porte le nom.

Se servir d’un projet culturel pour vendre des sacs et des chaussures n’aurait rien de répréhensible en soi, si ses défenseurs n’en faisaient pas un acte idéologique.

Or c’est un peu ce qui est en train de se passer. La Fondation Louis Vuitton est brandie comme le nouveau modèle d’action culturelle appelé à remplacer celle à la charge des Etats. Encore une fois, l’erreur se trouve dans l’amalgame : pour se substituer légitimement à l’action culturelle de l’Etat, celle des mécènes devrait en adopter les objectifs. Or elle ne le fait que partiellement. La mixité sociale, la pédagogie, la diffusion du savoir, composantes essentielles des politiques culturelles publiques, sont balayées du revers de la main pour y substituer la promotion de la splendeur et du luxe pour les plus fortunés.

Architecture spectacle

Il est difficile de ne pas succomber aux charmes de ce nouvel édifice voulu emblématique. Envolées lyriques figées dans la matière, ses parois vitrées, gonflées comme des voiles, s’élèvent à plus de 40 mètres. Elles s’enlacent et englobent sans refermer les volumes atypiques qui constituent ce nouveau musée. Si l’empreinte est bien reconnaissable, l’usage du bois et du verre rompt avec les surfaces métalliques auxquelles Gehry nous avait habitués.

Geste furtif figé, arrêt sur image d’un acte de morphogenèse en cours, kaléidoscope à l’échelle urbaine, les métaphores abondent pour décrire l’objet insolite.

Il suffit de le comparer à son alter ego programmatique et morphologique (le Guggenheim de Bilbao) pour comprendre ce qui a changé : Gehry a choisi de faire avec du verre ce qu’il avait pris l’habitude de réaliser en métal.

Car la plastique de Gehry repose historiquement sur la malléabilité du métal. Des débuts californiens en tôle ondulée aux panneaux en titane du Guggenheim, c’est la flexibilité du métal qui libère les mains du chef d’orchestre. La grande nouveauté du projet parisien repose sur le choix de poursuivre le même travail volumétrique tout en adoptant un matériau bien plus rigide. Chacun des panneaux vitrés incurvés a dû être confectionné séparément. Un four spécifique a été créé pour mouler les 3584 panneaux de verre aux courbures toutes différentes. Chaque pièce disposait d’un code-barres qui rendait possible son acheminement au point d’assemblage. Ce mode opératoire a dû s’appliquer aussi aux 19 000 panneaux en Ductal, chaque panneau étant une pièce unique, qui recouvrent le corps disloqué du bâtiment.

Reste à discerner ce que traduit ce passage de la tôle au titane et du titane au verre. Est-ce le fait d’une simple expérimentation avec les matériaux, ou répond-il à une sorte de défi lancé au possible pour construire l’irréalisable ?

Comme Peau d’âne dans le conte de Perrault, Frank Gehry souhaite à chaque fois une robe plus compliquée à réaliser. Et il l’obtient, grâce à l’appétit gargantuesque de ses mécènes. Guggenheim l’a fait en titane ? Faites-le moi en cristal ! Le vœu du prince qui retentit dans les salles démesurées de la nouvelle fondation se mêle à la voix de l’architecte qui acquiesce et relance : faisons des vagues de verre, une tempête cristalline pour l’éternité !

Sa toute dernière envie consiste donc à fléchir le verre comme on courbe le métal. Le résultat est à la hauteur des attentes : ça brille, ça scintille, mais est-ce que cela apporte quelque chose au projet, si ce n’est de consacrer son architecte comme un orfèvre hors pair ? La virtuosité poussée à l’extrême frôle l’indécence et bascule sans prévenir dans le mauvais goût. N’importe quel musicien le sait. Frank Gehry semble l’ignorer.

Frédéric Migayrou, qui apporte à ce potlatch disgracieux la caution intellectuelle du Centre Pompidou, n’a pas manqué de le remarquer dans sa prise de parole le jour de l’inauguration : la Fondation est un monument avant même d’être inaugurée. Or, là où il y a monument, on enterre nécessairement quelque chose. Il serait facile d’y situer la mort de l’art, la fonction muséale s’y prêtant à merveille. Il s’avère que ce qui est enterré dans le bois de Boulogne n’est pas seulement l’art en tant qu’activité créative et politique, mais aussi l’architecture en tant que pratique à caractère social.

La Fondation Louis Vuitton est un monument funéraire à l’idée même d’une pratique publique de l’architecture. Si Gehry enterre cette fonction, c’est parce qu’il choisit de faire passer au second plan toute une série de critères essentiels, pour laisser la place au merchandising.

Par ce geste, son nom devient le signe d’une hybris : celle qui transpose dans l’architecture les méthodes de certains artistes qui, comme Damien Hirst ou Jeff Koons, ont substitué à l’acte créatif la surenchère spéculative autour de leur propre nom. Ce décrochage qui alterne son rapport à la pratique architecturale se traduit aussi dans le budget du projet. Gehry n’est plus rémunéré comme un maître d’ouvrage mais devient le partenaire financier d’un acte qui rapporte. Dans un projet artificiellement surévalué et qui dépasse largement les 500 millions d’Euros, 20 % des sommes dépensées concernent les études. Voici une façon très simple de dégager un cachet phénoménal sans enfreindre la loi. Reste à savoir si la contribution publique au budget, que ce soit par le biais de subventions ou de défiscalisation, justifie une enquête juridique. Santiago Calatrava, refugié à Zurich, fuit la justice espagnole pour avoir pratiqué les mêmes méthodes dans un pays qui a fait faillite.

Entre Bilbao et le bois de Boulogne, c’est la finalité du projet qui a changé. Avec le Guggenheim, l’objectif ultime était la renaissance d’une ville en perte de vitesse. L’effet Bilbao est entré dans l’Histoire comme la méthode qui consiste à se servir d’un équipement culturel pour revaloriser un quartier, une ville ou une région. A Paris, manque cette générosité qui fait que le mécène contribue à autre chose qu’à encenser son propre nom. Sans vision, sans fonction, le bel objet parachuté dans le bois de Boulogne resplendit de toute la vulgarité des intentions de ses commanditaires. L’architecte sortira-t-il indemne d’une telle imposture ?

Notes

1. Aurélien Lemonier, Frédéric Migayrou, Frank Gehry, Centre Pompidou, 2014.

2. Le 16e arrondissement de Paris compte 18864 assujettis à l’ISF, avec un patrimoine moyen de 2,96 millions d’Euros pour une population de 170 000 habitants. A titre de comparaison, la ville de Saint-Denis, avec 100 000 habitants, ne compte que 100 personnes assujetties à l’ISF.