Travail et architecture, une mise en perspective du projet «Potteries Thinkbelt» de Cedric Price

La fascination pour «Potteries Thinkbelt», le projet mythique de Cedric Price, a forgé plusieurs générations d’architectes. Préfigurant l’ère de la mobilité, la révolution numérique et la généralisation des reconversions industrielles, il garde intacte toute la pertinence qu’il a pu avoir au moment de sa publication.Pier Vittorio Aureli revient sur ce monument de l’urbanisme radical des années 1960 et s’en sert pour décrypter l’université du troisième millénaire, mondialisée et soumise à l’économie de marché

Dans son ouvrage Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt différencie les trois sphères du travail, de l’œuvre et de l’action, qui, ensemble, constituent la vita activa1. Si l’œuvre renvoie à « l’infinie variété de choses dont le total constitue l’artifice humain »2, le travail est un processus de survie biologique et ne crée donc jamais rien de permanent. Le travail renvoie ainsi à des activités telles que manger, dormir, cuisiner, nettoyer et s’occuper de la maison, des activités dont le but est d’assurer l’existence des êtres humains. Dans cette logique, la sphère travail s’apparente à la sphère privée, au royaume silencieux de l’oikos, ou de la vie domestique.

Les définitions d’Arendt concernant le travail et l’œuvre identifient également deux types de sujets : l’animal laborans et l’homo faber. L’animal laborans travaille physiquement (avec son corps) et ne laisse rien derrière lui, alors que l’homo faber produit des constructions humaines de la semi-permanence. Selon Arendt, l’avènement de la modernité ainsi que l’importance croissante de la production comme activité fondamentale de la société a brouillé les différences entre le travail et l’œuvre. L’articulation de la société autour d’une division croissante du travail afin d’augmenter la production fragmente alors les tâches en activités spécifiques, et en confisque le produit fini. Contrairement à l’artisanat, où l’homo faber peut voir le produit fini, résultat de son travail, l’ouvrier industriel fait partie d’une vaste organisation de production dans laquelle l’œuvre se réduit à un processus générique de travail. Dans ce contexte, les produits sont le résultat de vastes processus sociaux et, en tant que tels, ne proviennent plus du talent ou du métier de l’individu. Pour Arendt, c’est de la montée en puissance du social que découlent ces conditions : un cadre organisationnel dans lequel la vie des gens est systématiquement liée aux impératifs de production.

Cette prédominance croissante du social s’impose aux gens à travers une productivité régissant tout, qui va de pair avec l’accumulation conséquente de survaleur. Plus de productivité réclame également plus de consommation : les produits du travail ne sont pas faits pour durer, mais pour pallier les besoins immédiats de la main-d’œuvre. Dans ces conditions, la consommation devient le but, brouillant toujours plus la démarcation entre œuvre et travail.

Les effets de l’expansion du territoire du travail dans nos sociétés contemporaines sont au cœur d’un article fondateur de Kenneth Frampton. Architecte, historien et critique, Kenneth Frampton mobilise l’analyse de la condition humaine d’Arendt pour décrire le statut de l’architecture moderne3. Pour Frampton, la distinction que fait Arendt entre œuvre et travail est déjà contenue dans l’ambivalence du terme « architecture », qui signifie à la fois « l’art ou la science de la construction d’édifices destinés à l’usage humain » et « l’action de construire ou le processus de construction ». La première définition envisage l’architecture comme une œuvre dont la raison d’être est la création d’un monde humain pérenne, alors que la seconde envisage l’architecture comme « comparable au processus sans fin de la reproduction biologique ». Lorsque l’architecture se réalise dans un bâtiment, elle ne se réduit pas pour autant à l’objet, car celui-ci est au-delà de la réponse physique, dans l’intention profonde de créer quelque chose dont le sens dépasse la simple fonction instrumentale. Avec l’importance croissante du social, l’architecture perd sa relation à l’espace public et devient un instrument de la « fongibilité du monde », sous forme de viaducs, de ponts et d’autres systèmes universels de distribution. Ce type d’artéfacts prive les animal laborans du monde car, selon Frampton, « la substitution de normes productives et processuelles pour des critères plus traditionnels d’usage et d’appartenance au monde a affecté l’architecture, au même titre que l’urbanisme »4.

Frampton écrit : « De plus en plus, les édifices sont créés en fonction des mécanismes régissant leur érection ou, alternativement, en fonction des éléments processuels comme les grues à tour, les ascenseurs, les escalators et autres escaliers, les passerelles, les vide-ordures, les locaux de services. Avec les automobiles, ce sont eux qui président à la configuration des formes construites, dépassant les critères hiérarchiques, et encore plus les critères publics, de lieu. Et tandis que l’espace dédié aux manifestations publiques devient principalement dédié à la circulation, ce qui se traduit, à l’échelle urbaine, par la multiplication des voies d’accès rapides, les tours et autres gratte-ciel qui sont les mégalithes de la ville moderne conservent leur statut potentiel de ‹ bien de consommation ›5 ».

L’analyse de Frampton reste à ce jour une critique incontournable de l’altération de l’existence d’une véritable sphère publique par la dissolution de l’œuvre dans le travail, et l’avènement du tout social. Dans le sillage d’Arendt, la critique de Frampton concerne plus spécifiquement une forme de banlieue moderne (modern suburbia), où vit une population « urbanisée [qui a], paradoxalement, perdu de vue l’objet même de cette urbanisation »6. Qu’il s’agisse de l’alignement des bâtiments de la Ringstrasse critiqué par Camillo Sittende1 ou des « non-lieux » (nonplaces) des communautés sans proximité célébrées par Melvin Webbernde2, Frampton décrit l’assimilation d’une société de production confrontée au phénomène plus global de consommation illimitée : « Même la notion ‹ d’usage › est amenée à disparaître dans le tout consommable alors que les objets d’usage – ici les outils – se transforment sous l’effet de leur abondance en biens éphémères, ‹ jetables ›, une évolution silencieuse dont la véritable portée réside dans l’effet destructeur d’une consommation opposée à l’usage7. »

Dans les paragraphes qui suivent, j’aimerais aller plus loin que les analyses critiques d’Arendt et de Frampton, non pas pour remettre en cause leurs perspectives, mais dans le but de démontrer à quel point le travail englobe désormais tous les aspects de la subjectivité humaine, de l’action politique, ainsi que la dimension « contemplative » de la vie, dont la vie de l’esprit « Vom Leben des Geistes » définie par Arendt. Pour elle comme pour Frampton, le problème du travail est qu’il concerne avant tout « le besoin humain de subsistance ». Seulement, les animal laborans ne peuvent pas produire un monde, ils ne font que produire la vie – c’est-à-dire l’existence à des fins de reproduction. Mais que se passe-t-il, comme c’est le cas avec l’avènement du capitalisme moderne, lorsque le travail envahit toutes les facultés humaines au lieu de simplement couvrir les besoins de subsistance ? Que se passe-t-il lorsque la production ne concerne plus seulement les processus répétitifs effectués à l’usine ou au bureau, mais prend également la forme de toutes les facultés cognitives, créatives, voire politiques des êtres humains ? Que se passe-t-il lorsque même l’espace public devient l’instrument de la production économique, sous forme d’interactions culturelles et sociales ? Enfin, quelles sont les conséquences de l’omniprésence du travail sur la forme architecturale, par-delà les créations les plus emblématiques de la culture de consommation ? Afin d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions, je souhaiterais revenir sur la définition du travail donnée par Karl Marx, avant d’examiner en quoi l’architecture a répondu à la nécessité d’organiser la puissance de travail en tant que source de valeur fondamentale du capital. Enfin, je propose d’effectuer une nouvelle lecture des propositions de Cedric Price à travers les projets Fun Palace et Potteries Thinkbelt, comme exemples extrêmes de la manière dont le travail a été promu par le biais d’espaces architecturaux spécifiques qui ont anticipé nos modes de production modernes, où la connaissance, la coopération et l’information jouent un rôle fondamental dans la production de valeur économique.

La puissance de travail

Dans sa définition du travail, Arendt critique l’approche de Marx, à qui elle reproche de brouiller la distinction entre travail et œuvre et de considérer le travail comme le fondement même de la subjectivité humaine. Arendt reconnaît le mérite de l’analyse de Marx lorsqu’il identifie le travail comme source de capital, de richesse et de pouvoir, mais elle réinterprète cette définition du travail selon ses propres termes, comme simple processus de reproduction de la vie. Marx ne fait pas de distinction entre travail et œuvre. A une époque où la productivité devient le but premier de la société, Marx conçoit la productivité non pas en termes de produits finis, mais en termes de capacité de travail, soit la puissance de travail de l’être humain « dont les forces ne sont pas épuisées lorsque ce dernier a produit les moyens de sa propre subsistance et de sa survie, mais qui est capable de produire un ‹ surplus ›, c’est-à-dire plus que ce qui est nécessaire à sa propre reproduction »8. Marx voit dans le travail le portrait anthropologique de l’être humain, qui révèle non seulement ce que l’homme a déjà accompli, mais également son potentiel de production future. La découverte la plus notable de Marx réside dans son appréhension du travail comme « puissance de travail », définie comme suit : « Par force de travail ou puissance de travail nous entendons le résumé de toutes les capacités physiques et intellectuelles qui existent dans la corporéité, la personnalité vivante d’un être humain, et qu’il met en mouvement chaque fois qu’il produit des valeurs d’usage d’une espèce quelconque. »9 Le plus remarquable dans cette définition est le fait que Marx n’envisage pas le travail seulement comme potentiel physique, mais également comme capacité mentale ou intellectuelle. Bien avant que le travail de masse ne sorte du monde de l’usine (où l’effort était principalement physique) pour rejoindre le secteur du travail tertiaire et créatif (où la puissance du travail repose principalement sur des capacités mentales et intellectuelles), Marx intègre cette dimension comme élément fondamental du potentiel productif de la société. Selon sa définition, la puissance de travail est avant tout un potentiel. Comme le souligne Paolo Virno dans son ouvrage A Grammar of the Multitude : « Puissance, c’est-à-dire faculté, capacité, dynamis. Puissance générique, indéterminée : en elle n’est pas pré-inscrite une forme particulière ou une autre de gestes de travail, mais toute forme, autant la fabrication d’une portière que la cueillette des poires, autant le bavardage d’un opérateur de plate-forme téléphonique que la correction d’épreuves10. » Contrairement à Arendt, qui part d’une conception plus traditionnelle du travail, appréhendé comme un des aspects de la condition humaine, Marx voit dans le travail le noyau de la subjectivité humaine, sa totalité, et donc ce qui crée de la valeur dans une société capitaliste. Les théoriciens influents de l’économie bourgeoise – Adam Smith et David Ricardo – avaient déjà admis ce rôle du travail qui ajoute de la valeur aux biens produits. Cependant, ces théoriciens ne mesuraient la valeur-travail qu’en une durée abstraite du processus du travail, comme une simple quantité de temps passé, sans connotation qualitative ou sensible. Marx remarque qu’on ne peut pas parler de la valeur du travail quand celui-ci est simplement compris comme une somme de capacités physiques et intellectuelles. C’est tel qu’il se manifeste dans la vie et le monde des travailleurs, et non dans le temps, que le travail confère de la valeur aux marchandises.

Dans la vision de Marx, la puissance de travail est une marchandise au cœur du système capitaliste. Son paradoxe réside dans le fait que cette marchandise n’existe pas en tant qu’objet ou activité identifiable. La puissance de travail n’existe qu’à travers le potentiel des facultés intellectuelles et physiques de l’être humain. Cette dimension du travail, et la fonction qu’il revêt dans le système capitaliste, est à l’origine des dispositifs de gouvernance biopolitiques. Entre les années 1960 et 1990 en Italie, les mouvements opéraïstesnde3 et post-opéraïstes redécouvrent la définition marxiste du travail en examinant comment le capitalisme a été forcé de transformer son appareil du pouvoir sous la pression de la lutte des classes. Virno note par ailleurs la nature équivoque du concept foucaldien, aujourd’hui en vogue, de biopolitique, quand il est déconnecté de son véritable objectif, non pas « le pouvoir pour le pouvoir », mais plutôt la gouvernance de la vie humaine comme potentiel de production :

« La vie de l’ouvrier, son corps, intéresse le capitaliste seulement pour une raison indirecte : ce corps, cette vie représentent ce qui contient la faculté, la puissance, la dynamis. Le corps vivant devient objet à gouverner non pas pour sa valeur intrinsèque, mais parce qu’il est le substrat de ce qui seul compte vraiment : la force de travail comme somme des plus diverses facultés humaines (faculté de parler, de penser, de se rappeler, d’agir, etc.). La vie se place au centre de la politique alors que la mise qui est en jeu, c’est la force de travail immatérielle (et en soi non présente), la force de travail. Pour cette raison, et seulement pour cette raison, il est permis de parler de ‹ biopolitique ›. Le corps vivant dont s’occupent les appareils administratifs de l’Etat est le signe tangible d’une puissance non encore réalisée, le simulacre du travail non encore objectivé ou, comme le dit Marx avec une belle formule, du ‹ travail comme subjectivité ›. Le potentiel de travail, acheté et vendu comme toutes les autres marchandises, c’est du travail non encore objectivé, du ‹ travail comme subjectivité ›. On pourrait dire que, tandis que l’argent est le représentant universel des valeurs d’échange – voire de l’échangeabilité même des produits – la vie fait office de potentiel de production d’invisible dynamis. »11

Si, comme Marx le postule, la puissance de travail réside dans les facultés génériques des travailleurs, leurs capacités physiques et mentales, alors les sphères du travail, de l’œuvre et de l’action définies par Arendt sont absorbées et dissoutes dans la sphère totalisante du travail générée par le capitalisme moderne. Même les sphères de l’action politique ou de la pensée – qu’Arendt envisage comme antithétiques à la sphère du travail –, sont absorbées par la puissance de travail : le langage, la coopération et l’échange social deviennent des formes essentielles de production.

Free space

L’indétermination spatiale qui définit un free space – c’est-à-dire un espace vide de toute obstruction, prêt à accueillir n’importe quelle situation – est une manifestation radicale de la manière dont la puissance de travail – en tant que dynamis invisible de la vie – est exploitée par le capitalisme. Si la puissance de travail est caractérisée par la capacité de l’homme à s’adapter à n’importe quelle situation, et donc par l’imprévisibilité de ses actions et de ses réactions, la seule forme spatiale qui se prête à de telles conditions d’instabilité est le free space, prêt à l’usage et à l’occupation, quelle que soit la situation, prévue ou non. Historiquement, la problématique de la gouvernance capitaliste de l’espace peut se concevoir comme la possibilité d’accueillir l’imprédictibilité et l’instabilité, inhérentes à la nature humaine. Si la puissance de travail – l’objet central de tout processus économique – relève du domaine du potentiel humain (du corps à l’esprit), alors toute organisation spatiale visant à accueillir cette réalité se doit d’atteindre le même niveau de flexibilité en termes de possibilités d’usage et d’occupation. Des plans-grilles de J.N.L. Durand au plan d’usine d’Albert Kahns, de la maison Dom-ino et plan libre de Le Corbusier au concept d’espace universel développé par Ludwig Mies van der Rohe, l’architecture moderne peut se voir comme la recherche d’un espace libéré des obstacles dans lequel l’impact de la structure sur le plan est minimisé. Cela afin de produire de l’espace prêt à accueillir n’importe quel type d’activité. Cette flexibilité se radicalise lorsque la production n’est plus associée à la production de biens matériels, mais à celle de biens immatériels comme les services et l’information. Lorsque le langage, la collaboration et l’échange deviennent les instruments premiers de la production, le schéma des relations spatiales devient si complexe et fluctuant qu’il devient impossible de le figer dans une organisation spatiale déterminée.

Comme le note Francesco Marullo, « plus le travail est réduit à sa forme la plus générique, vidant une tâche de toute spécificité, plus l’appareil du capital fixe se doit de prendre la forme potentielle la plus nue : le plan typique (ou plan neutre), soit un agencement de l’espace minimal, flexible, reproductible permettant d’accueillir et de favoriser toutes les formes de subjectivité humaine »12. On retrouve ce principe à l’œuvre dans l’ensemble du paysage architectural industriel, de l’espace dédié aux usines à celui des bureaux. Cependant, avec l’expansion de la sphère du travail, tout espace de la ville peut devenir espace de travail. C’est pourquoi le concept d’espace évolutif constitue désormais la première qualité requise de la typologie urbaine. L’idée même de free space, ouvert à toutes les variations, ajustements ou modifications, semble mettre au premier plan de l’espace architectural la nature même du travail.

La vie comme production

L’architecte qui a été le plus loin dans le développement de cette idée de free space est sans doute Cedric Price. Ses projets sont nés de la vision d’une architecture qui changerait dans le temps selon son usage. Un des aspects fondamentaux du travail de Price concerne la possibilité de « favoriser » la créativité humaine, par le biais d’un environnement dépourvu des habituelles contraintes spatiales de l’architecture traditionnelle. Dans cette optique, Price s’est souvent intéressé aux sites industriels désaffectés, pour lesquels il envisageait des transformations sociales et spatiales afin de favoriser des usages flexibles.

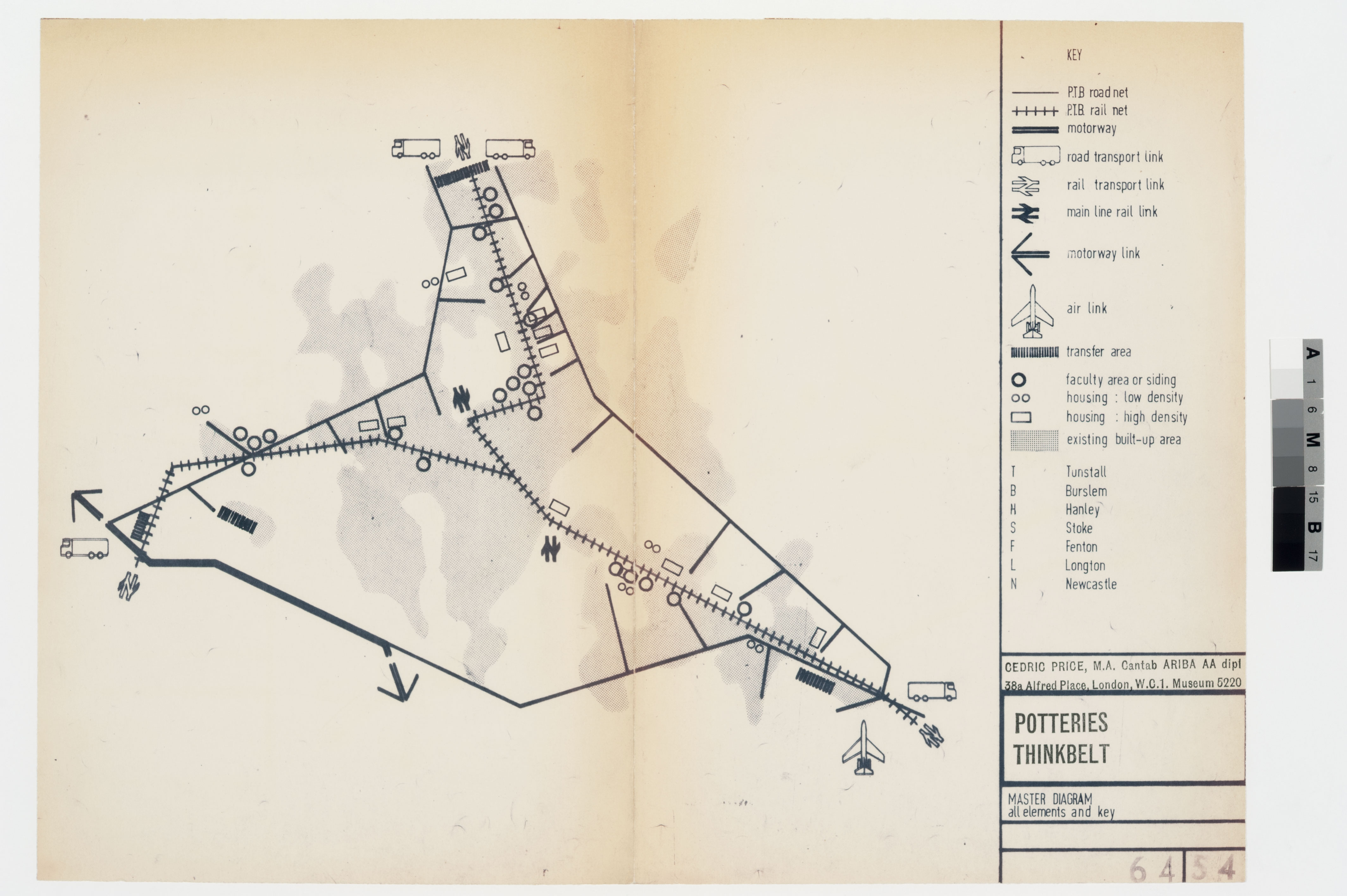

En 1966, Price publie son projet de développement d’un réseau éducatif régional intitulé Potteries Thinkbelt, dans la revue de sociologie New Society, article qui paraîtra ensuite dans la revue Architectural Design13. Le projet tire son nom du paysage industriel sinistré du North Staffordshire (Angleterre), défiguré durant le 19e et le 20e siècles par l’industrie de la céramique, les mines de charbon et le réseau ferré dense les desservant. La crise économique qui affecte l’Angleterre manufacturière dans les années 1950-1960 provoque le déclin soudain de l’industrie de la céramique du North Staffordshire, laissant désolation et chômage, et un paysage entropique pollué d’infrastructures redondantes et désormais inutiles. Le projet Potteries Thinkbelt dépasse la simple reconversion d’un site industriel et de ses infrastructures. Price souhaitait convertir la vieille voie ferrée et les infrastructures industrielles abandonnées en un vaste réseau éducatif pouvant accueillir jusqu’à 20 000 étudiants. En recyclant le paysage industriel pour en faire la base d’un système éducatif dont l’objectif serait de redévelopper une région postindustrielle, Price accentuait le statut « productif » du savoir et de l’éducation. Le North Staffordshire ne produirait plus de biens industriels, mais sciences et informations sous la forme de recherches appliquées. Dans le projet de Price, l’institution de recherche n’est plus envisagée comme la tour d’ivoire de l’enseignement supérieur, mais comme un centre de production dans lequel les étudiants ne sont plus financés par des bourses, mais recrutés comme salariés. Potteries Thinkbelt fut ainsi le premier exemple de développement urbain à grande échelle proposant une nouvelle vision de la production éducative et de la production en général. Thinkbelt ne fut pas qu’un projet précurseur annonçant l’ère de reconversion des sites industriels en universités et centres culturels, ce qui allait devenir une mode dans le développement urbain prédominant à partir des années 1980. Il peut avoir une illustration paradigmatique d’un environnement urbain dont les valeurs, les formes et l’idéologie font écho aux grandes mutations de l’économie mondiale depuis la fin des années 1970, une période – ainsi qu’un mode de production – que les historiens et les sociologues associent au post-fordisme14.

L’ère du post-fordisme correspond à une délocalisation progressive de la production matérielle vers les pays en voie de développement, où le coût de la main-d’œuvre est moindre, tandis que les économies occidentales se recentrent sur la production de services, de l’information et du savoir. L’avènement de cette « production immatérielle » transforme alors radicalement le statut du travail. D’une sphère spécialisée confinée aux limites de l’usine ou du bureau, le travail devient une condition inévitable qui englobe tous les aspects de la vie. La production immatérielle, basée sur la connaissance et l’information, implique non seulement le corps, mais également les facultés cognitives et communicationnelles de l’être humain, mobilisables à chaque instant. Ainsi, tous les moments de la vie sociale deviennent des opportunités de production. Cet état de fait est renforcé par les systèmes de communication avancés qui rendent cette production possible quels que soient le lieu ou le moment, au point où la vie elle-même devient substrat de production.

Dans Potteries Thinkbelt, la production est directement liée au savoir et elle est appréhendée avant tout comme une expérience humaine et une capacité d’interaction. Ironiquement, ce projet pensé comme une utopie sociale, voire comme une réforme progressiste de l’économie britannique alors sinistrée et stagnante, est sous-tendu par des valeurs et des idéologies qui nous offrent aujourd’hui une perspective privilégiée sur la manière dont le capitalisme moderne a subsumé toutes les dimensions de la subjectivité humaine dans sa logique productive.

Fun Palace

C’est avec Fun Palace (1961-1965), l’un de ses projets les plus emblématiques, que Price développe le concept de free space que l’on retrouvera plus tard dans son projet de Potteries Thinkbelt. Il fut inspiré par Joan Littlewood15, actrice et metteur en scène, dont la vision du théâtre se retrouva au premier plan de l’actualité au moment de l’avènement du Welfare State (Etat-providence) en Grande-Bretagne. L’Etat-providence se caractérise par une production plus organiquement liée à la consommation, dans lequel le temps libre (non travaillé) fait partie intégrante de la gestion du travail. Le temps dédié aux loisirs n’est plus seulement envisagé comme antinomique de la productivité, mais il est désormais une composante essentielle du « travail comme subjectivité ». La culture, l’éducation et les échanges sociaux sont au centre de la question du temps libre. Littlewood voyait dans Fun Palace une institution qui permettrait de donner une forme à ce temps libre, d’émanciper le principe de loisirs en devenant une fabrique (usine) de divertissement (fun) et de créativité. En ce sens, il est intéressant de noter que Fun Palace s’inspirait de la technologie et de l’esthétique des chantiers navals, et qu’il était destiné à un site industriel désaffecté sur les bords de la Tamise, où son esthétique abstraite pourrait entrer en résonance avec son environnement.

L’architecture de Fun Palace s’organisait sur une trame modulable et ouverte, comme les structures génériques et flexibles de l’architecture industrielle. En dehors des colonnes structurelles et de la plate-forme basse du bâtiment – destinée à accueillir les équipements fixes –, toutes les autres parties de Fun Palace étaient proposées comme des free spaces, supports d’usages temporaires et variables. Puisque les différentes unités de construction étaient vouées à être déplacées à l’aide de portiques et de grues, Price se refusa toujours à représenter son projet sous la forme d’un bâtiment achevé lui préférant un diagramme à la structure simple et abstraite, dont le contenu aurait été déterminé par l’usage. Ainsi, Fun Palace peut être interprété comme un espace dans lequel toute action se produit « sous le regard des autres », pour reprendre la célèbre définition qu’Arendt donne de l’espace public16. Loin de la configuration traditionnelle du théâtre avec sa séparation stricte entre acteurs et public, les espaces de Fun Palace allaient transformer l’action théâtrale en événements et situations infiniment variés : petites formes théâtrales, répétitions, rencontres et assemblées de toutes sortes. En d’autres termes, le théâtre et la vie se confondraient.

Les logiques spatiales et institutionnelles de Fun Palace sont censées fournir un environnement productif abolissant les démarcations entre travail et loisirs. Lors de la présentation du projet, Littlewood interpelle : « Comment pouvons-nous nous réapproprier ce temps libéré d’un travail inutile ? » Et de continuer : « Si nous n’y prenons pas garde, nous allons nous laisser surprendre à nouveau, comme nous l’avons été après l’invention de la machine à vapeur. Si nous ne nous méfions pas, ‹ travail › et ‹ loisirs › vont se confondre : la vie deviendra un tout. »17 Dans cet esprit, Price et Littlewood se refusent à conférer une dimension programmatique au Fun Palace, le laissant aussi modulable que possible et ouvert à la nature imprévisible de la subjectivité humaine. On peut en effet voir dans l’abstraction radicale et l’absence de représentation visuelle définitive de Fun Palace, une tentative de saisir la vie tel un flux ininterrompu d’événements. Par ailleurs, en pointant la représentation théâtrale et l’interaction sociale comme les manifestations fondamentales de la subjectivité humaine, Fun Palace anticipe les formes modernes de production – formes dont le but est plus cette représentation que le produit fini. Celle-là constitue alors le caractère « public » de la production. Tandis que le travailleur de l’industrie était l’opérateur silencieux de la machine (on pense à l’ouvrier à la chaîne), l’ouvrier post-fordiste est constamment impliqué sur la scène de la communication et de l’interaction sociale.

Le projet utopique de Price et Littlewood ambitionnait de reconquérir la vie en l’affranchissant de la stricte division des activités, aliénante dans le travail industriel. Mais avec le post-fordisme, ou la (contre-)révolution des années 1970-1980, l’utopie d’une vie centrée sur la production est devenue réalité : une nouvelle forme de l’exploitation capitaliste. Comme le souligne Virno, « le corps vivant de l’ouvrier est le substrat de cette force de travail qui, en soi, n’a pas d’existence indépendante. La ‹ vie ›, le bios pur et simple, acquiert une importance spécifique en tant que tabernacle de la dynamis, de la puissance pure18. » La vie en tant que telle, la vie comme subjectivité devient alors production. Dans Potteries Thinkbelt, ce modèle de production est poussé à son extrême.

Life conditioning

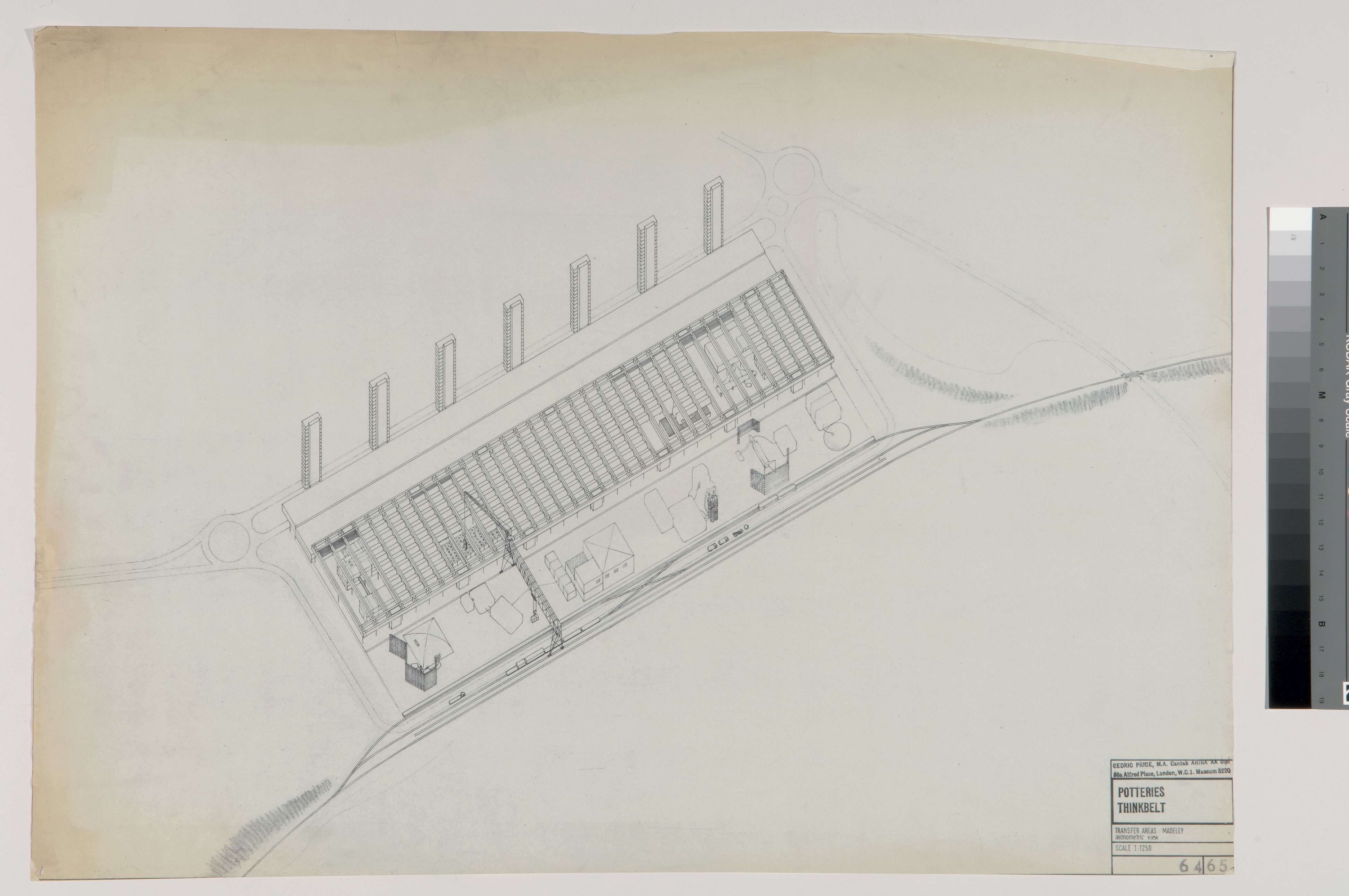

Potteries Thinkbelt se compose de plusieurs espaces distincts : des zones de transfert, des zones académiques et des zones d’habitations − sous une forme étalée d’habitats modulaires (containers), de capsules ou de logements sériels et agglomérés – reliées par un réseau de routes et de voies ferrées. Les trois zones de transfert principales (Meir, Pitts Hill et Madeley) sont situées aux extrémités géographiques du site et servent de point d’accès à l’ensemble du système. Elles relient Potteries Thinkbelt aux réseaux de transport nationaux et internationaux tout en servant de résidence aux étudiants et au personnel, de laboratoires évolutifs et de salles de classe. Par exemple, dans la zone Meir, une série de portiques permet de déplacer des modules, à assembler selon les besoins, tandis que dans la zone Pitts Hill, cette modularité emprunte plutôt aux ateliers d’usine traditionnels qui accueillaient des cellules de travail, se manifestant ainsi en un espace décloisonné gigantesque pouvant recevoir, de différentes manières, des cellules d’habitation et de travail. Les locaux de l’université sont conçus comme des unités d’enseignement mobiles, circulant sur le réseau ferré. Hors des zones de transfert, les modules peuvent accueillir des programmes en constante évolution, ils favorisent l’interdisciplinarité, et permettent aux étudiants d’être mobiles à travers l’ensemble du réseau tout en se consacrant à leurs études. Le long des voies ferrées, les anciens bâtiments industriels peuvent ainsi être recyclés pour servir de structures d’appui fixes aux unités mobiles d’enseignement.

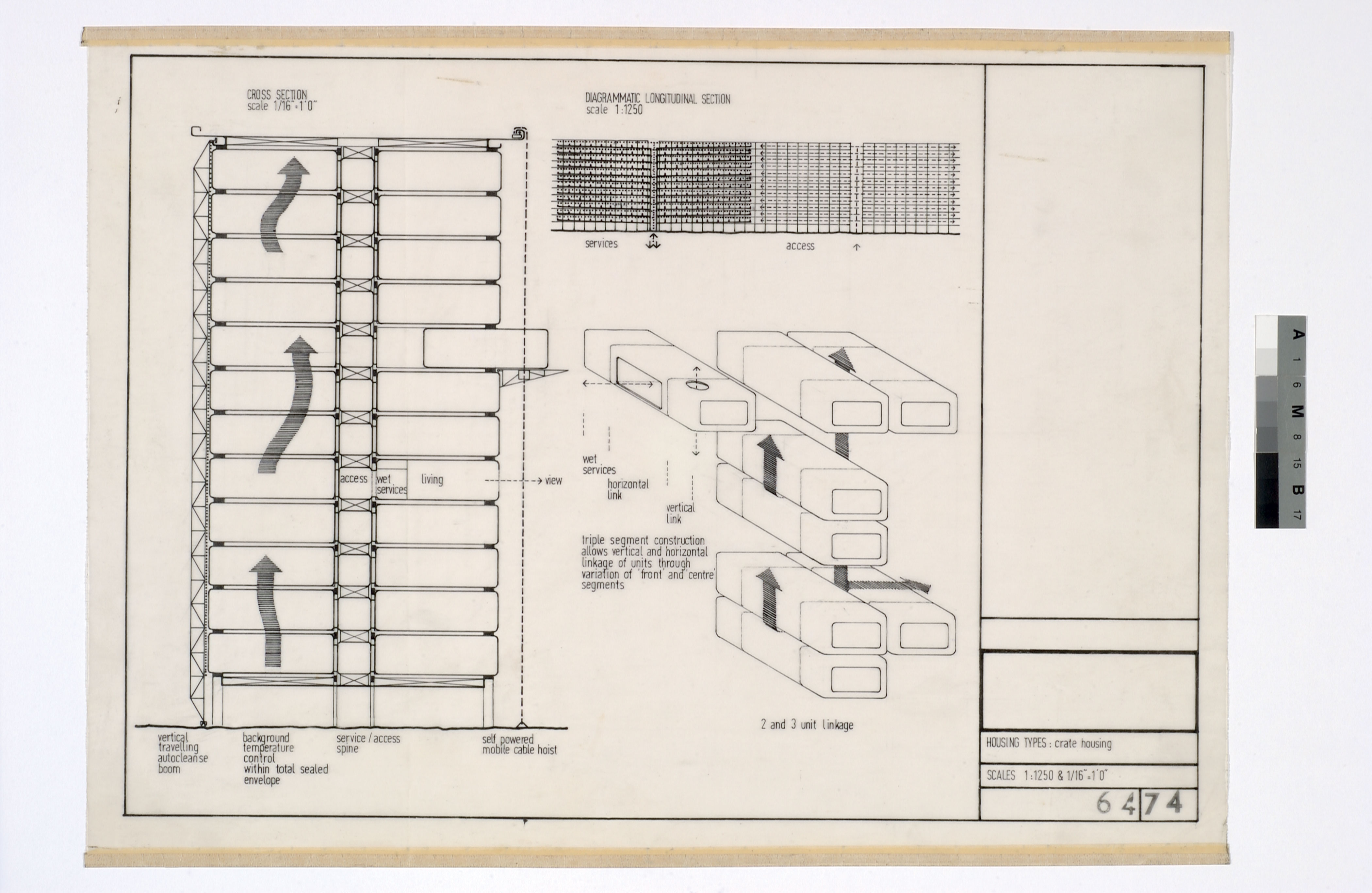

Une dimension fondamentale du projet Thinkbelt était la conception du logement. Sachant que les étudiants consacrent généralement peu de temps à l’entretien de leurs lieux d’habitation, et dans le but d’éviter la vie communautaire des campus traditionnels, Price dessina des modules d’habitation flexibles et éphémères qui pouvaient être assemblés selon de multiples configurations. Il conçut par exemple une trame structurelle en béton armé de 13 étages, des capsules autonomes pour une ou deux personnes. Il développa aussi une batterie de logements mitoyens produits en série et insérés entre les plate-formes, offrant une large gamme de services partagés. Price évita toute forme fixe de logements, afin que les structures puissent s’adapter à tous les types d’habitats existant dans le North Staffordshire. Les logements des étudiants et du personnel devaient être implantés librement le long des voies ferrées et dans certaines zones, prolongeant les villes existantes, et favorisant l’intégration des étudiants et du personnel à la population locale. La séparation entre université et tissu urbain régional s’estompant, les villes et les espaces publics limitrophes étaient censés devenir, à terme, une extension de l’université. Price avait imaginé que les éléments mobiles du projet Thinkbelt évolueraient et se structureraient en fonction de facteurs fluctuants tels que les conditions économiques, les demandes du marché et les variations démographiques. Ainsi, Thinkbelt s’adapterait constamment et ne se cristalliserait jamais sous une forme unique.

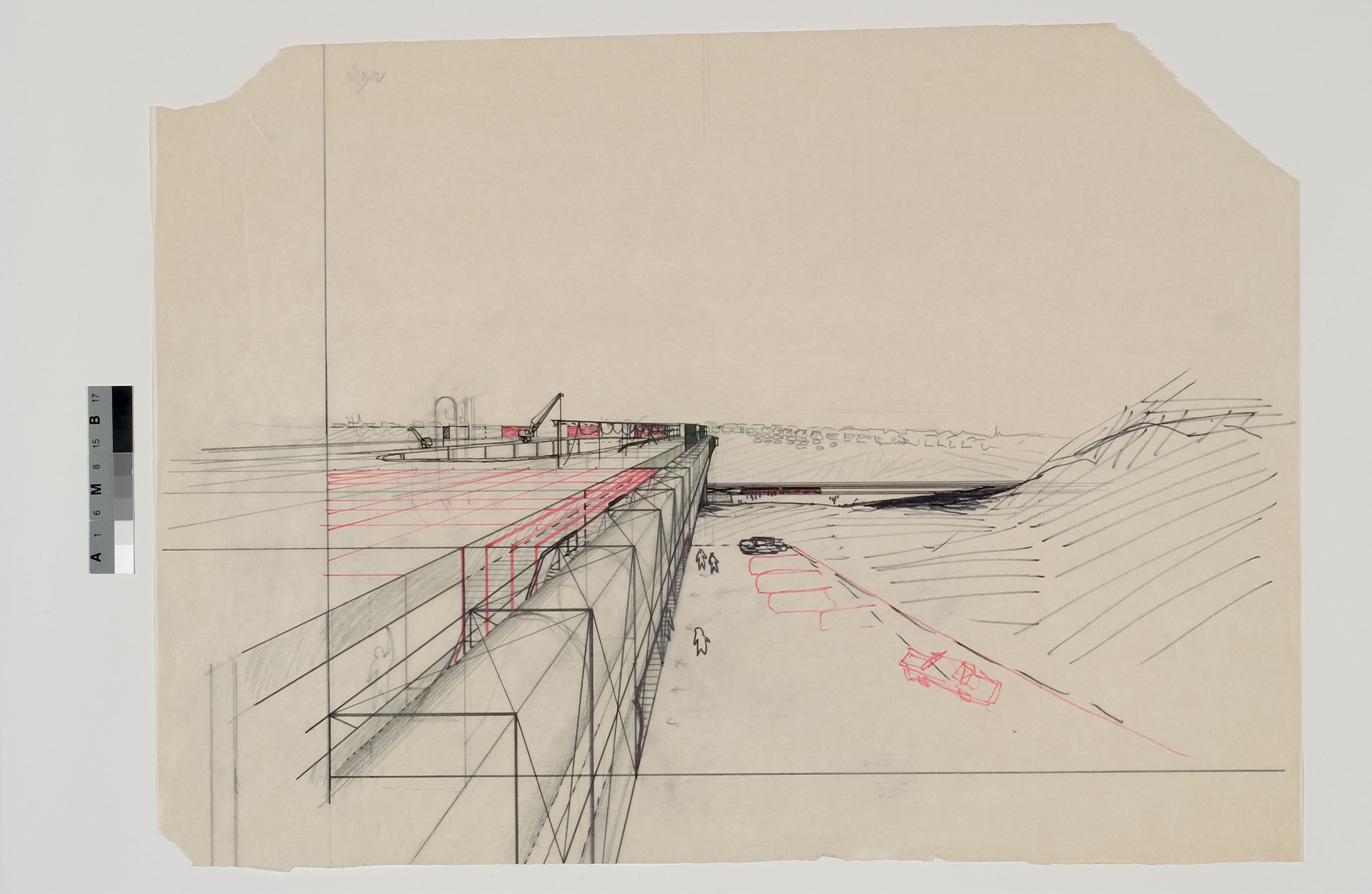

Price théorisait cette tension permanente entre usage et configuration sous le nom de life conditioning, en référence aux appareils de climatisation (air conditioning machines) qui, imperceptiblement, peuvent changer radicalement l’environnement d’un espace intérieur. Au cœur de cet espace architectural et urbain, plutôt que les programmes ou les fonctions, c’est la vie même qui est accueillie, déclarait Price ; en concevoir le design était un moyen de conditionner la vie à l’aide de dispositifs transcendant une simple architecture d’espace et de forme. Price définit le life conditioning par la création d’espaces architecturaux capables d’approcher au plus près l’indétermination de la vie. Afin de faire face à l’imprédictibilité des actions et des réactions humaines, l’architecture modulaire et flexible de Potteries Thinkbelt était pensée pour réaliser ce degré « d’incertitude calculée » des usages et des occupations. Réduite à sa valeur d’usage, l’architecture du conditionnement de la vie est le produit de la multiplicité des usages et des occupations qu’elle doit pouvoir accueillir. Comme pour Fun Palace, Price adopte le langage de l’architecture industrielle, dans lequel la temporalité des programmes et des occupations requiert un contenant architectural détaché par sa forme de son contenu, jusqu’à devenir une page radicalement blanche, un espace architectural résolument indéterminé. Price exprime cette posture esthétique par un dessin au trait abstrait et des vues en perspective de Potteries Thinkbelt, ce qui a pour effet de juxtaposer une architecture minimale et abstraite à la désolation du paysage postindustriel de la région.

D’une certaine manière, on peut comparer l’image industrialo-bucolique de Potteries Thinkbelt à l’architecture agronomique de Claude-Nicolas Ledoux, imaginée pour la Saline royale de Chaux (Arc-et-Senans), indissociablement liée au travail et à la production. Répondant aux théories économiques des physiocrates, Ledoux conçoit une série d’artéfacts architecturaux intégrés au paysage19. Pour lui, ces pavillons indépendants doivent renforcer la domination régionale de la saline en réformant les habitudes sociales et de vie des habitants. Portée par les autorités morales et sociales, cette réforme recourt à une architecture du symbole – ou « architecture parlante » − pour mettre en forme des logements et des monuments, qui « parlent aux gens » en caricaturant leur contenu programmatique. C’est le cas par exemple d’une maison des surveillants de la source en forme de tuyau, ou d’une tonnellerie que dessine l’intersection de deux cylindres, évoquant des tonneaux. Pour Ledoux, la morale réformiste de l’architecture se traduit par une relation forte entre architecture et paysage de production, et par un langage architectural symbolique clairement identifiable.

Avec Potteries Thinkbelt, Price traduit l’idée d’un paysage de production de services et de savoirs plutôt que de produits. Ses formes rejettent tout symbolisme ou figuration. Même la question de la technologie, malgré son importance, n’est pas représentée ; elle est simplement contenue dans les formes abstraites des composants urbains du projet. C’est là une des différences fondamentales entre le travail de Price et celui d’autres groupes d’avant-garde comme Archigram, qui partageaient pourtant la même sensibilité. Tandis qu’Archigram représentait la technologie au moyen d’un langage visuel clairement identifiable – des formes qui se connectent, arrondies, inspirées d’une imagerie technologique –, Price utilise un registre de formes plus anonymes et plus neutres – un ensemble d’éléments industriels préfabriqués, dénués de toute référence figurative. Pour lui, l’architecture est ce qu’elle fait, comme le proposera quelques années plus tard le groupe italien Archizoom avec No-stop City (1968-1971) : un espace urbain dépouillé où ne subsistent que des équipements non-architecturaux comme les systèmes de climatisation, la lumière artificielle, les ascenseurs, les sanitaires etc. Pour autant, « l’incertitude calculée » de Thinkbelt n’était pas si indéfinie que cela ; elle était destinée à accueillir, gérer et orienter les stratégies individualisées de travail de ses occupants (étudiants et membres de la faculté), dont Price percevait les interactions sociales et la créativité comme des facteurs clés du processus d’apprentissage. La neutralité de son architecture était destinée à fournir un free space « contrôlé » pour ses occupants, un espace dans lequel des systèmes de communication évolués remplaceraient l’autorité imposée d’ordinaire par les bâtiments.

Comme Price le raconte lui-même, l’idée de Potteries Thinkbelt lui était venue suite à une conversation avec Lord Kenneth, alors chef de cabinet du Ministère du logement et de l’aménagement du territoire (Ministry of Housing and Local Government)20. Tandis que l’idée de Fun Palace émanait d’une figure gauchiste radicale du milieu de la culture, Potteries Thinkbelt inscrivait les principes de Fun Palace dans le programme politique social-démocrate de l’Etat-providence. Il est impossible de dissocier le projet de Price, membre actif du parti travailliste britannique, de ses motivations politiques. Bien que Price n’ait jamais occupé de fonction officielle au sein de ce parti, sa philosophie du design doit s’entendre comme un projet politique parfaitement conforme aux objectifs éducatifs de l’Etat-providence qui visent à s’affranchir de la tradition élitiste de l’enseignement universitaire, au profit d’un système éducatif plus démocratique, accessible à toutes les classes sociales. Au-delà du projet de reconversion de la région sinistrée du North Staffordshire et de la transformation d’un site industriel en un réseau éducatif, Price s’attaquait à un problème plus fondamental pour la Grande-Bretagne des années 1960 : l’exode des travailleurs très qualifiés vers l’Europe continentale ou les Etats-Unis, un phénomène plus connu en Angleterre sous l’expression de fuite des cerveaux (brain-drain)21.

Les mouvements migratoires de travailleurs sont des phénomènes récurrents de l’histoire du capitalisme. Ils constituent l’une des manifestations les plus courantes de la lutte des classes. Lorsque les conditions de travail ne satisfont plus les attentes des travailleurs, leur seul moyen de ne pas se soumettre au salaire imposé par le marché est de s’y soustraire. C’est l’incapacité à se renouveler de l’industrie britannique de l’après-guerre qui causa principalement cette fuite des cerveaux. Enlisée dans l’hégémonie de l’industrie manufacturière, la Grande-Bretagne n’offrait pas assez d’opportunités aux travailleurs hautement qualifiés. La plupart des membres du Parti travailliste (Labour Party), parmi lesquels Price, jugeaient que la fuite des cerveaux était une manifestation de la crise du système éducatif, et en particulier de l’université, un lieu où l’éducation était découplée de son utilité économique. Dans la pure tradition de l’Etat-nation européen, les établissements d’enseignement subventionnés par l’Etat perpétuaient l’approche paternaliste consistant à former de « bons citoyens », c’est-à-dire, par extension, de bons soldats, de bons chefs de famille. L’enseignement supérieur se prêtait d’autant plus à cette vision qu’il se donnait pour mission de former des classes dirigeantes efficaces. Les sciences humaines telles que la littérature, l’histoire et la philosophie (chargées de transmettre les traditions nationales) étaient préférées aux matières scientifiques dans la mesure où elles réaffirmaient les valeurs socles de la culture nationale. Par ailleurs, le campus universitaire, souvent isolé de la ville, renforçait le sentiment d’appartenance communautaire, mélange de contemplation et de camaraderie. Les conditions étaient réunies pour construire une notion de classe privilégiée, dont le rôle et les responsabilités envers la société sont clairement énoncées. Mais dans le contexte de l’Etat-providence, la prospérité croissante des classes moyennes et la massification de l’éducation qui en résultait aboutirent à la crise de ce modèle éducatif.

L’insatisfaction croissante des étudiants à l’égard de l’élitisme traditionnel perpétué par l’université fut, indéniablement, le terreau des manifestations étudiantes de 1968. D’une manière unique, Potteries Thinkbelt combinait l’esprit antiautoritaire et l’autodétermination des premiers mouvements étudiants, avec l’idée qu’il fallait nécessairement impliquer l’éducation dans le renouveau du marché du travail. Pour surmonter la crise de l’enseignement supérieur, le Parti travailliste anglais (et Price) cherchait à développer un système plus flexible et accessible, où le savoir appliqué trouve son efficacité en tant que facteur de développement économique. En écho aux débats qui animaient le Parti travailliste à l’époque, Price estimait impératif de donner plus d’importance aux sciences appliquées afin de lutter contre le déclin industriel de l’Angleterre22. Plutôt qu’une université sous l’hégémonie des sciences humaines, Price proposait une université qui aurait pour colonne vertébrale l’enseignement de savoirs directement utiles au marché du travail.

Du free space à l’espace précaire

La pertinence actuelle de Thinkbelt tient à ce qu’il anticipe involontairement l’exploitation perverse de la puissance de travail par le néolibéralisme. A titre d’exemple, le Processus de Bologne qui constitue le plus vaste projet de réforme de l’éducation entrepris en Europe depuis 196823, est l’un des héritages dystopiques de la vision réformiste de Price. Dans les années 1990, il devint clair que l’éducation est un agent économique essentiel du capitalisme moderne. En tant que telle, l’éducation ne peut rester l’apanage d’un système subventionné par les fonds publics, mais elle est susceptible d’être une valeur d’échange comme n’importe quel bien économique. En Europe, où jusqu’aux années 1980, les politiques ont été largement influencées par le concept d’Etat-providence, la privatisation et la marchandisation croissantes de l’éducation n’ont pas manqué de rencontrer la résistance des étudiants et de susciter de nombreux conflits24. Dans le but de les désamorcer et de donner une légitimité politique et économique aux changements induits par la logique du marché, l’Union européenne adopta la Déclaration de Bologne à la fin des années 1990. Officiellement, le but était de standardiser les programmes (curricula) d’enseignement supérieur dans les pays membres. En réalité le Processus de Bologne constitue une réforme radicale des objectifs de l’enseignement supérieur. Si, dès les années 1960, dans le cadre de l’Etat-providence, éducation et économie avaient été associées, le Processus de Bologne réforme aujourd’hui l’université selon une logique d’obédience néolibérale qui base ses méthodes de gestion sur la flexibilité.

Selon le Processus de Bologne, la mission de l’éducation n’est plus de former de « bons citoyens », mais de considérer les étudiants comme des entrepreneurs aux qualifications parfaitement adaptées aux besoins du marché. Les universités sont ainsi encouragées à proposer des cursus beaucoup plus flexibles, afin que les étudiants puissent facilement s’adapter aux meilleures opportunités du marché. L’Etat se retirant progressivement du financement de l’enseignement supérieur, les accords de Bologne encouragent de plus en plus les universités à se rapprocher du secteur privé et à trouver des modes d’autofinancement. Alors que du fait de leur utilité immédiate, les facultés et les instituts de recherches appliquées sont bien dotés, en particulier dans les secteurs de l’ingénierie et des sciences, les sciences humaines sont quant à elles dévaluées face aux injonctions du marché et souffrent d’un manque d’investissement.

Grosso modo, l’université que préfigure le Processus de Bologne est une fabrique de connaissances considérées comme des biens immatériels, dont la production est indissociable de ses producteurs. Lorsque ce qui est acheté et vendu est indissociable de ses producteurs – en l’occurrence, les étudiants, les enseignants et les chercheurs – alors l’objet de la production n’est plus seulement sa matérialisation, mais aussi la subjectivité même de ses producteurs. Les universités sont donc désormais des fabriques de la subjectivité de l’étudiant-travailleur précaire : socialement mobile, capable de faire face à toutes les instabilités, prêt à passer allègrement d’un domaine de connaissances à l’autre, en fonction des opportunités. En auto-ajustant constamment les contenus de leur formation, les étudiants sont poussés à exploiter leurs compétences personnelles plutôt que le savoir académique. Le Processus de Bologne considère que les interactions entre étudiants – comment ils vivent, comment ils gèrent n’importe quelle situation, comment ils socialisent – sont formatrices, et promeut la mobilité comme facteur fondamental d’apprentissage. Cette vision fait écho au concept de subjectivité que Price place au cœur de Thinkbelt. Malgré son approche réformiste sociale-démocrate, il n’avait pas envisagé le rôle de l’éducation et de la production de savoir selon les termes de l’économie politique. Il n’avait pas compris que sa propre idée de l’éducation, et plus généralement la convergence du travail avec les activités d’apprentissage et de loisirs, occultait l’instrumentalisation de l’éducation par une économie en transition, de la production matérielle vers la production immatérielle.

Le projet de Price est aujourd’hui pleinement réalisé par les politiques néolibérales de l’Union européenne, à l’exception d’un aspect fondamental. Price avait imaginé une société dans laquelle l’éducation répondrait exactement aux besoins et aux attentes du marché du travail, une société dans laquelle les étudiants seraient recrutés en tant que travailleurs salariés plutôt que d’être subventionnés par des bourses d’Etat. Mais la réalité portée par le Processus de Bologne est bien différente. Puisque le savoir est un bien comme un autre, soumis à la logique du marché, les étudiants doivent payer pour y accéder. L’augmentation des frais d’inscription renforce encore plus l’approche entrepreneuriale de l’éducation : les étudiants doivent alors penser d’autant plus à long terme que leur investissement est important.

Comme dans le scénario imaginé par Price dans le projet Thinkbelt, le Processus de Bologne encourage les étudiants à s’inscrire dans le modèle social dès le début de leurs études. Alors qu’auparavant, durant leurs études, ils étaient préservés des attentes et des règles régissant la société, ils doivent désormais apprendre à vivre dans ce cadre. La stricte séparation entre ville et université autorisait les étudiants à incarner une forme de rébellion sociale, mais cette séparation n’existe plus. Délaissant l’analyse critique, les étudiants se soucient beaucoup moins des développements politiques, économiques et industriels, car ils sont trop occupés à apprendre à y faire face. Cet environnement précaire force les étudiants à développer leurs capacités entrepreneuriales et à apprendre à produire – un environnement toujours plus instable, dans lequel la liberté de choisir est systématiquement conditionnée par une vie toujours plus précaire.

Au vu de la situation actuelle, il serait naïf de continuer à vivre dans le rêve progressiste des années 1960, lorsque l’idylle de la flexibilité et de la créativité semblait encore possible grâce au développement émergent des réseaux et de la technologie. La foi que Cedric Price avait mise dans une architecture du free space et du life conditioning paraît obsolète dans une ère qui témoigne de la complète exploitation de ces deux concepts. Et pourtant, d’une certaine manière, le projet Potteries Thinkbelt est plus pertinent aujourd’hui qu’il ne l’était lors de sa conception. Il est même absolument incontournable car les conditions qui présidaient son existence sont désormais toutes réunies. Ce n’est que récemment que le travail, la créativité et l’éducation se sont combinés pour former l’essence même de la puissance de travail des classes moyennes du 21e siècle. L’incarnation de cette force de travail n’est plus le prolétariat, mais le précariat, à savoir les producteurs de biens immatériels comme le savoir, la créativité et l’information. Un projet comme Potteries Thinkbelt, à travers sa forme brute et franche, son abstraction radicale, rend explicite la manière dont le système éducatif des cycles supérieurs est devenu la nouvelle manufacture du 21e siècle, et révèle que les étudiants, enseignants et chercheurs en sont les nouveaux travailleurs « cognitifs ».

Tout projet architectural et urbain contient sa propre capacité à être poursuivi ; il comporte en soi quelque chose de l’ordre de l’implicite, qui demande à être reconnu et réexaminé. Le potentiel de Potteries Thinkbelt est précisément sa valeur politique essentielle : sa capacité à révéler les conditions de travail dans « l’édufacture » du 21e siècle. Au lieu de continuer à voir dans les principes de flexibilité et d’incertitude des valeurs progressistes et libératrices, nous devons revoir radicalement notre position et envisager ce projet comme une forme basique d’exploitation. Cela ne signifie pas qu’il faut le rejeter en bloc ; au contraire, nous devons envisager sérieusement Potteries Thinkbelt à travers son abstraction, son approche explicite et directe, son potentiel alternatif – ne plus considérer l’université, et la ville, comme la sphère de jeu mais comme le lieu de la lutte politique. Comme à l’époque où l’usine était à la fois le lieu de l’exploitation de la puissance de travail et celui de la manifestation des luttes politiques. Avant tout, Potteries Thinkbelt nous appelle à ne pas idéaliser la sphère publique, en tenant bien compte que la valeur économique qui s’épanouit dans les interactions sociales transforme l’espace public en un bien inestimable. C’est pour cette raison que Potteries Thinkbelt, en insistant sur les liens intrinsèques entre interaction sociale/éducation et économie/production, permet de remettre en question la logique productiviste du capitalisme qui s’est insinuée dans la société. Maintenant que le capitalisme semble incapable de subvenir aux besoins de sa force de travail, voire de s’auto-suffire, une réévaluation radicale de cette logique productiviste semble nécessaire. En ce sens, comme l’a écrit Gorazd Kovacic, la critique du travail – et du marxisme – proposée par Arendt peut nous fournir les prémisses d’une contre-proposition. Par exemple, en réduisant dans un même mouvement le travail, la production et la consommation, un développement non seulement durable mais meilleur permettrait, aussi, la libération de la vie. Le projet Potteries Thinkbelt pourrait être alors réinterprété comme une forme de cartographie politique qui expliciterait les facultés de l’être humain les plus essentielles – facultés pouvant alors être revendiquées comme des qualités excédant leur seule fonction économique.

Pour mieux saisir ce potentiel, nous devons réexaminer le projet Potteries Thinkbelt, afin de mieux comprendre ce que Price ne pouvait appréhender totalement à son époque.

Pier Vittorio Aureli, architecte et théoricien, est cofondateur de l’agence Dogma et auteur de The Possibility of an Absolute Architecture. Il enseigne au Berlage Institute de Rotterdam et à l’Architectural Association School of Architecture de Londres.

Notes

1. Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago : The University of Chicago Press, 1958). Edition française, Condition de l’homme moderne, traduction Georges Fradier (Paris : Calmann-Levy, 1961).

2. Ibid., p. 85.

3. Kenneth Frampton. « The status of man and the status of his object: A reading of the human condition » in Architecture Theory since 1968, éd. Michael Hays (Cambridge: MIT Press, 1998), p. 162-77.

4. Ibid., p. 370.

5. Ibid.

6. Ibid., p. 364.

nde1 Camillo Sitte (1843-1903), était un architecte et théoricien de l’architecture autrichien, auteur de l’ouvrage L’Art de bâtir les villes (1889), une référence en urbanisme qui incite à programmer les villes grâce à des méthodes issues de l’observation de l’existant, positionnant la place comme articulation principale des villes.

nde2 Melvin M. Webber (1920-2006) était un urbaniste et un théoricien de Berkeley qui fut un pionnier dans les années 1960-1970 du concept des villes du futur élaborées à partir des télécommunications avancées et de la mobilité de masse.

7. Ibid., p. 171.

8. Synthèse que fait Arendt de la conception du travail chez Marx (The Human Condition, p. 88). Edition française, La Condition de l’homme moderne, traduction Georges Fradier (Paris : Calmann-Levy, 1961).

9. Karl Marx, Capital, Vol. 1, A Critique of Political Economy, traduction Ben Fowkes et David Frenbach (London : Penguin Books, 1990), p. 270. Les citations reproduites ici sont extraites du texte français établi sous la direction de Jean-Pierre Lefebvre (1983), Karl Marx, Le Capital, Livre premier : Critique de l’économie politique (Paris : PUF, 1993), p. 188.

10. Paolo Virno, A Grammar of the Multitude, traduit de l’italien par Isabella Bertoletti, James Cascaito, Andrea Casson (Los Angeles : Semiotext(e), 2004), p. 81. Les citations reproduites ici sont tirées de l’édition française, Paolo Virno, Grammaire de la multitude, traduit de l’italien par Véronique Dassas (Montréal : L’Eclat & Conjonctures, 2002), p. 89.

nde3 Opéraistes : l’opéraïsme est un courant politique marxiste italien (operaio en italien signifiant « ouvrier ») né dans les années 1960 autour de la revue Quaderni Rossi.

11. Ibid., 81-84. Citation adaptée de l’édition française (ibid., p. 91-92).

12. Francesco Marullo, « Generic and Typical Plan », The City as a project, The Berlage Institute, http://thecityasaproject.org/2011/04/generic.

13. Voir Cedric Price, « Potteries Thinkbelt », New Society, n° 192 (June 1966), p. 14-17. Voir aussi Cedric Price « Potteries Thinkbelt : A plan for the Establishment Industry in Staffordshire », Architectural Design (octobre 1966), p. 494-497.

14. Le terme de post-fordisme apparaît en Italie dans les années 1980, avec la tradition du post-opéraïsme, afin de décrire de nouvelles formes de travail et le déclin de la production matérielle dans les économies développées. L’une des premières études critiques du post-fordisme est celle de Christian Marazzi, Il posto dei Calzini. La svolta linguistica dell’economia e I suoi effetti politici(Bellinzona : edizioni Casagrande, 1994). Pour la traduction anglaise, voir Christian Marazzi, Capital and Affects : The Politics of the Language Economy, trans. Guiseppina Mecchia (Los Angele : Semiotext(e), 2011). Pour la traduction française, voir Christian Marazzi, La place des chaussettes (Paris : Editions de l’Eclat, 1997). Pour une analyse critique approfondie du post-fordisme, voir Adelino Zanini and Ubaldo Fadini, eds., Lessico Postfordista: dizonario di idee della mutazione (Milan : Feltrinelli, 2001) ; et Gal Kirn, ed., Post-Fordism and its Discontents (Maastricht : privately printed, 2010).

15. Pour une histoire plus détaillée du Fun Palace, voir Stanley Mathews, From Agit-Prop to Free Space : the Architecture of Cedric Price (London : Black Dog Publishing, 2007), p. 66-191. Contrairement aux nombreuses analyses consacrées au projet de Price, celle de Mathews a le mérite d’aborder celui-ci dans le contexte plus large de l’histoire des idées et des réalités économiques et sociales dans la Grande-Bretagne de l’après-guerre.

16. Hanna Arendt, The Human Condition, p. 22. Edition française, Condition de l’homme moderne, traduction Georges Fradier (Paris : Calmann-Levy, 1961).

17. Citée dans Mathews, From Agit-Prop to Free Space, p. 70.

18 Virno, A Grammar of the Multitude, 81. Citation tirée de l’édition française, Virno, Grammaire de la multitude, p. 92.

19. Voir Anthony Vidler, Claude-Nicolas Ledoux, Architecture and Social Reform at the End of the Ancien Régime (Cambridge : MIT Press, 1900).

20. Mathews, From Agit-Prop to Free Space, p. 200.

21. Voir Martin Weiner, English Culture and the Decline of Industrial Spirit, 1850-1980 (New York : Cambridge University Press, 2004).

22. Cedric Price, « National School plan », The Architect’s Journal (May 1966), p. 1282-1284.

23. Voir Alberto Amaral, Guy Neave, Christine Musselin, Peter maaseen, European Integration and the Governanceof Higher Education and Research (London : Springer, 2009) pour comprendre en quoi consiste le Processus de Bologne. Pour une analyse critique, voir l’Edufactory Collective, Towards a Global Autonomous University (New York : Autonomedia, 2009).

24. Les protestations contre la privatisation de l’université qui se sont déroulées en 1990 en Italie, portées par le mouvement qui se fit appeler Movimento della Pantera, fut le premier signe de la résurgence d’une lutte politique de masse, suite à l’apathie qui avait caractérisé les années 1980.