Groundscapes

L'incontro con il suolo nell'architettura contemporanea

Groundscapes. Die Begegnung mit dem Boden in der zeitgenössischen Architektur. Il rapporto tra architettura e suolo.

L’idea del suolo come un’ecologia dell’architettura nel senso che le attribuisce Reyner Banham, risulta oggi talmente familiare che facciamo fatica a immaginare che una volta fosse stata concepita in un altro modo. E, tuttavia, quest’idea ha appena un secolo. Nel 1926 Le Corbusier proclamò la «liberazione dal suolo» nei suoi «cinque punti per una nuova architettura». La «casa sopra pilotis», realizzata prima nella casa Citrohan (1922-1927) e poi diventata la tipologia dominante della modernità nell’Unité d’habitation (Marsiglia, 1947-1952), rappresenta infatti l’icona della liberazione dal suolo. Senza un contatto diretto con il terreno, la casa si sottrae al suo contesto fisico. Il suolo non definisce più l’architettura poiché l’edificio, mediante la piattaforma appoggiata su pilotis, crea praticamente il proprio terreno. Questa duplicazione della superficie stabilisce un nuovo livello elevato che lascia in ombra spesso anche in senso letterale il suolo materiale del lotto. Dal punto di vista programmatico, si assegnano al terreno solo funzioni secondarie (circolazione, parcheggi, depositi ecc.) mentre l’abitazione è riservata esclusivamente al nuovo bel étage della villa moderna.

Mentre l’architettura decolla come un aereo tanto ammirato da Le Corbusier il suolo continua a rinviare alla terra. La «Maison en l’air» di Le Corbusier, ormai ha bisogno del suolo soltanto come una contraddizione forzata per stabilire la dialettica della sua presenza: quanto più debole sia il suolo, tanto più forte sarà la figura con cui l’architettura si distanzia da esso. Risulta impossibile immaginare la Villa Savoye in un lotto dalla topografia accidentata. L’aura solenne della sua geometria idealizzata ha bisogno della superficie piana del suolo vergine che circonda l’edificio nelle fotografie contemporanee, e questo lo fa apparire come un’isola in mezzo all’oceano. Tramite lo svuotamento fisico, programmatico e semantico del terreno, il contesto si trasforma in una massa priva di attributi che, in forma di tabula rasa, sarebbe diventata la materia prima dell’urbanismo moderno.

All’interno dell’architettura moderna, è in Mies van der Rohe dove più chiaramente si materializza questa neutralizzazione concettuale del suolo, sebbene senza la didattica propagandistica con cui Le Corbusier postula questo esito, ma piuttosto in modo poetico. Seguendo la sua tendenza classica, Mies colloca solitamente la costruzione su di un basamento che rimanda allo stilobate del tempio greco. In qualche modo costruisce il terreno su cui poggia il manufatto come una parte del proprio edificio simbolicamente rialzata. Nel Padiglione di Barcellona, quel terreno artificiale ancora si evidenzia come uno zoccolo massiccio che fornisce il suo microcontesto ideale alla struttura più leggera dei cristalli delle pareti e del tetto. Nella casa Farnsworth (Plano, Ill., 1945-1950), Mies accentua quell’effetto deterritorializzante mediante la piattaforma che galleggia tra il livello del terreno e il piano elevato dell’ingresso, espediente che utilizzerà anche nell’iit (Chicago, 1950-1956). L’assenza di gravità suggerita con questo gesto elimina ogni impronta della nozione di peso associata tradizionalmente al suolo. Negli appartamenti di Lake Shore Drive (Chicago, 1948-1951), Mies esegue la smaterializzazione del suolo tramite una sorta di tappeto magico che copre la superficie del piano terra aperto. Questo tappeto è costituito da sottili lastre di travertino che fuoriescono dal terreno in tutto il loro spessore e sembrano levitare alcuni millimetri sopra il suolo. In questo modo, il suolo pare coperto da una vernice «fenomenologica» che, invece di essere di asfalto oscuro, è di travertino. La pietra chiara gli toglie dimensione terrena e lo trasforma in una superficie luminosa che riflette la luce del sole verso la parte inferiore della copertura dell’atrio, generando così un materasso luminoso che nei giorni chiari sembra sorreggere il corpo dell’edificio. Negli anni sessanta, questa concezione del terreno come terra incognita incomincia a cambiare poco a poco. Se fino ad allora lo «spazio del suolo» solo si definiva in senso negativo (come un volume scavato, vuoto, tra l’edificio e il livello del suolo), ora incomincia a considerarsi come una «condizione abitabile».

È interessante come il precursore di questa evoluzione sia, ancora una volta, Le Corbusier. Tra le sue ultime opere costruite, come il Monastero di La Tourette (Eveux-sur-Arbresle, 1957-1960) e il Carpenter Center for the Visual Arts (Cambridge, Mass., 1961-1964), è già annunciata questa nuova valorizzazione del suolo, ma dove essa si manifesta più radicalmente è nel suo progetto non realizzato del Centro di calcolo elettronico per l’Olivetti (Milano-Rho, 1963). Sotto i vetri galleggianti del dipartimento di ricerca, Le Corbusier organizza un impressionante groundscape a diversi livelli: le sale di montaggio sono state disposte al piano terra ma sono accessibili dall’alto tramite una piattaforma intermedia che si estende dalla strada fino alla copertura delle stesse, dove si conclude con tre sale a forma di paravento. Questo edificio-piattaforma diventa un’interfaccia spaziale che permette lo sviluppo di un terzo ambiente tra gli edifici nel terreno e nell’aria. Questo terzo spazio diventò concretamente il centro della ricerca architettonica quando Paul Virilio e Claude Parent fondarono il gruppo Architecture Principe nel 1963, anno in cui Le Corbusier progettò l’edificio per l’Olivetti. Entrambi partono da una critica alle monoculture rappresentate dall’orizzontalità della Broadacre City (1935) di Frank Lloyd Wright, così come dalla verticalità assolutista del grattacielo americano, criticando anche le utopie metabolistiche di Constant, Yona Friedman, Domenig/Huth e altri.1 Mentre il moderno distanziamento dal suolo solo si accentua con la sovrapposizione di nuove città spaziali sulla città esistente, Virilio e Parent inventano con la loro «funzione obliqua» un modulo concettuale per la produzione di una continuità urbana: invece di limitarsi a situare una nuova città su quella esistente, cambiano la disposizione del suolo presente facendo in modo che la nuova città sorga «obliquamente» da quella precedente.

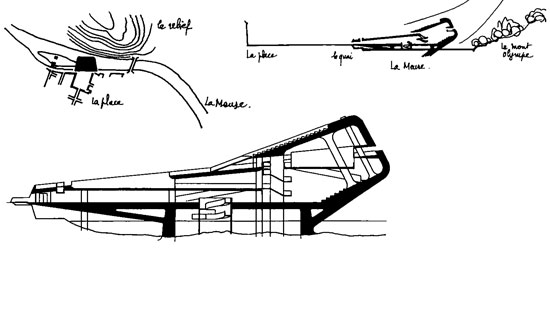

Questa intenzione si rivela nel progetto del centro culturale di Charleville (1966) con più intensità rispetto alla chiesa costruita di Sainte Bernadette (Nevers, 1964-1966). Si tratta di un gigantesco manufatto leggermente inclinato, collocato nel letto del fiume Mosa. All’altezza del livello dell’acqua, il volume si apre tramite fessure in modo che le barche possano entrare direttamente dal fiume nell’edificio e attraccare nei moli interni, i quali sono collegati agli spazi pubblici della parte superiore mediante una rampa a spirale. Secondo l’idea di Virilio della «circolazione abitabile», tutte le superfici hanno programmi differenti. Così, per esempio, la copertura diventa una piazza urbana per incontri informali o un palcoscenico all’aperto, dove il pubblico può disporsi nelle tribune localizzate nel tratto più inclinato della stessa. Per Parent e Virilio, il vantaggio decisivo dei piani inclinati risiede in questa capacità di stabilire una corrente ininterrotta tra interno ed esterno. Questa idea, che a malapena trova seguito nell’architettura francese, fornisce invece impulsi decisivi al dibattito internazionale, le cui conseguenze architettoniche prendono corpo, paradossalmente, in Francia.2 Nel 1976 Oscar Niemeyer riceve l’incarico dal partito comunista francese di costruire la nuova sede del comitato centrale. Il suo progetto sembra sviluppare le idee di Parent e Virilio, il cui sodalizio professionale finì l’anno successivo, a causa delle diverse posizioni rispetto alla rivolta studentesca del maggio del ’68. Tramite una messa in scena la cui suspense pare degna di un film di Hitchcock, in questo caso Niemeyer conferisce al suolo (solitamente continuo e figurativamente indefinito) una forma, un’espansione e un luogo concreto. In linea di principio, tutto sembra girare attorno al pannello curvo dell’edificio principale, visibile da lontano. Tuttavia, esso produce un effetto così potente perché la maggior parte del lotto non è costruito, almeno in superficie. Dalla Place Colonel Fabien, una via attraversa una piazza elevata e conduce il visitatore verso una cupola bianca che sembra nascondere il corpo di fabbrica. Siamo guidati verso destra, finché arriviamo dove immaginiamo di trovare l’ingresso all’edificio. Sebbene non vi sia un vero e proprio accesso, sarà un’apertura a forma di fessura, situata nel pavimento di calcestruzzo della piazza, a indirizzare il visitatore nelle profondità del terreno. Una volta giù, egli si trova in un autentico mondo sotterraneo, all’interno di un’architettura invisibile, senza orizzonte: non vi è nessuna finestra né alcuna comunicazione con l’esterno, tranne la sala conferenze, che ora si rivela come l’equivalente sotterraneo della cupola bianca del giardino. In questo modo, privo dell’abituale orientamento nello spazio, il visitatore segue la sua percezione di movimento per scoprire con stupore che si muove su un terreno quasi-topologico.

In realtà, il pavimento dell’atrio non è una superficie piana, ma è animato da alcune ondulazioni appena percettibili, talmente sottili che prima si avvertono con i piedi e solo dopo con gli occhi: piccoli ostacoli inattesi che interferiscono tenacemente il movimento del fruitore, correggendolo e, pertanto, anche organizzandolo. Anticipando in parte le «superfici liquide» del padiglione acquatico di Nox, Niemeyer trasforma qui il pavimento di una superficie in uno spazio configurato plasticamente. Questa è un’opera pioniera finora poco valorizzata per l’architettura degli anni ottanta e novanta, in cui il suolo diventò finalmente un oggetto primordiale della ricerca architettonica.

Una continuità diretta con l’«architettura del suolo» di Niemeyer può essere colta nei progetti dell’architetto argentino Emilio Ambasz. Eppure, mentre in Niemeyer la figura dell’edificio continua a prevalere e solo sonda e palpa il terreno sotto la superficie del visibile, Ambasz trasforma il suolo nella figura architettonica visibile e tramuta l’edificio nell’agente segreto del paesaggio. Per rendere l’architettura invisibile utilizza essenzialmente due tecniche. Da un lato copre l’architettura con uno strato di vegetazione in modo che l’edificio non sembri un oggetto ma una sinuosità topografica del paesaggio. Dall’altro, affonda il volume nella topografia del terreno. La sua Casa di Ritiro Spirituale è un monumento alla sparizione: due enormi pareti bianche segnano l’ingresso alla casa, i cui spazi abitabili sono completamente ipogei. Il progetto non realizzato per i laboratori di ricerca Schlumberger avanza un altro passo collocando la massa architettonica esclusivamente sotto terra. L’edificio non sembra un oggetto appoggiato su una superficie ma piuttosto delle incrostazioni eseguite in un materiale. In alcune parti la massa di terra scompare ed espone una serie di facciate vetrate che forniscono luce naturale all’interno dei laboratori. Ciò nonostante, l’architettura di Ambasz continua a essere un’architettura protagonista; il suolo si utilizza essenzialmente come strumento per il camuffamento topografico dell’oggetto architettonico.

Tuttavia, esso non è ancora concepito come personaggio. Questa emancipazione dal suolo, da fondamenta architettoniche ad architettura per proprio diritto, acquista forma, forse per la prima volta, nelle «Cities of Artificial Excavation» di Peter Eisenman. Mentre in Virilio e Parent, Ambasz e Niemeyer il terreno si definisce partendo dalla figura, Eisenman tenta di sviluppare la configurazione architettonica a partire dal terreno. Con questo lavoro, egli fece una critica alle sue prime abitazioni, che funzionavano completamente all’interno della tradizione atopica della villa moderna in quanto oggetto autonomo su terreno neutrale. Tuttavia, nelle «Cities of Artificial Excavation» Eisenman si basa sulla Collage City di Colin Rowe, secondo cui il suolo della città non è una superficie neutrale, ma soltanto lo strato superiore di una densa sovrapposizione di strati delle più variegate vestigia storiche. Per svelare queste vestigia e assumerle come materiale generatore del proprio progetto, Eisenman utilizza il palinsesto come analogia metodica. Nell’Antichità e nel Medioevo per palinsesto s’intendeva una pagina o rotolo di manoscritto che, dato il costo del materiale (generalmente pergamena o papiro) veniva scritto più volte. Si raschiava o lavava l’iscrizione precedente e, in seguito, si scriveva un nuovo testo. Spesso rimanevano tracce del testo originale che oggi, mediante determinati processi tecnici come la fotografia fluorescente, possono diventare nuovamente visibili, in modo che il testo antico sia leggibile. Nelle sue «Cities of Artificial Excavation», Eisenman tratta la propria città come un palinsesto e utilizza l’architettura come procedimento per rendere ancora visibile le sue molteplici iscrizioni. Dove più chiaramente egli applicò questa tecnica fu nelle sue abitazioni d’interesse sociale all’iba (Esposizione Internazionale di Architettura) di Berlino (1982-1987), nella Kochstrasse, proprio accanto al Muro. Invece di limitarsi a riempire i vuoti rimasti dopo la Seconda Guerra Mondiale nell’edificazione marginale di un isolato urbano berlinese cioè, piuttosto che ricostruire pressappoco lo stato prebellico Eisenman cercò le vestigia storiche del luogo localizzate più in profondità, che in parte erano astratte e artificiali e, in parte, concrete.

Rivestì il lotto con un muro-reticolo corrispondente al grado di latitudine e longitudine del globo, evidenziando così l’importanza di Berlino come città di frontiera durante la Guerra Fredda. Sotto questo reticolo artificiale, egli porta alla luce una parte della trama barocca della planimetria urbana. In questo modo il progetto emerge, tramite un’estrusione verticale delle informazioni spaziali del terreno, come una struttura tridimensionale la quale fa sì che i resti esistenti dell’isolato siano spostati e confusamente contestualizzati. Questo intreccio sistematico tra storia e contemporaneità provoca in progetti più recenti, come Romeo e Giulietta (Verona, 1985) e il Wexner Center of Arts (Columbus, Ohio, 1982-1989), il fatto che la figura architettonica dell’edificio vada scomparendo come oggetto autonomo, mentre il suolo diventa progressivamente protagonista come archivio archeologico.3 Negli anni novanta, Eisenman continua ad analizzare questa trasformazione nei suoi scritti, in cui stabilisce concetti come figured ground figure che definiscono materializzazioni architettoniche del terreno, concetti che vanno oltre la dialettica classica tra la figura e il suolo.

La ricerca architettonica su questa nuova potenzialità del terreno diventa il punto essenziale del lavoro di Zaha Hadid. La fase di gestazione di questa ricerca coincide, paradossalmente, con il periodo della sua architettura planetaria, in cui lei sembra negare la nozione di suolo. Infatti, nelle sue immagini i volumi galleggiano come navicelle spaziali in uno spazio infinito e privo di gravità. Non vi è sopra e sotto, né davanti e dietro, ma soltanto diversi spazi di movimento che si assemblano dinamicamente. Malgrado ciò, questo non significa che per Zaha Hadid il suolo non esista: semplicemente esso è concepito dall’alto. Poiché le sue navicelle spaziali sono destinate alla terra, deve comunque porsi la questione del suolo quando atterrano. In ogni caso, il suolo nell’architettura di Zaha Hadid non è solo il pezzo di terra su cui si posano le sue navicelle, ma quel peculiare «spazio di suolo» che si genera nel momento dell’atterraggio. Questo spazio vincola la leggerezza dell’architettura planetaria al peso gravitazionale della Terra e assomiglia a quel «denso levitare» dei vecchi film di fantascienza quando la navicella spaziale atterra lentamente. Poco prima di toccare il suolo, la navicella si ferma un momento e rimane immobile, fluttuando sopra la superficie. È proprio in questo momento che lo spazio tra la terra e la navicella spaziale trema in modo quasi impercettibile, come se l’imminente messa in contatto lo stesse caricando di energia.

La potenza di quello spazio intermedio che galleggia sopra il suolo è uno dei temi centrali dell’architettura di Zaha Hadid. La scena è sempre la stessa: una massa scende poco a poco verso il terreno senza arrivare a posarsi su di esso. Dei pilastri affilati perforano il suolo, e, in seguito, la terra sottostante incomincia a muoversi finché la superficie si apre e sotto di essa scaturiscono spazi non percepiti. Questa emergenza spaziale, che ricorda la tettonica dei continenti scoperta da Alfred Wegener, tiene conto di uno spazio prima invisibile in architettura: le fondazioni. Si configura una sorta di «fondazione esposta» invece della pianta aperta propria della prima modernità, ed è precisamente in questo punto dove Hadid colloca la parte più attraente del programma. Vale a dire: uno spazio che prima era infrastrutturale diventa improvvisamente uno spazio sperimentale e culturalmente rappresentativo dell’architettura.

Da qui fino all’infrastrutturalismo di oma degli anni novanta dove in linea di massima gli edifici appartengono più al dominio delle infrastrutture che a quello dell’architettura vi è solo un passo. Koolhaas vide nell’infrastruttura un’opportunità per liberare l’architettura e l’urbanismo dalla loro separazione categorica e per assemblarli operativamente. Intesa come parte di un’infrastruttura della città, l’architettura poteva reclamare per sé una nuova forma di performance urbana. Nel Kunsthal (Rotterdam, 1992), questa concezione dà luogo a una doppia programmazione dell’architettura: come museo e come luogo di scambio urbano tra il parco del museo e l’autostrada. Una rampa pedonale che attraversa l’edificio come un passaggio pubblico stabilisce la comunicazione e, allo stesso tempo, fornisce il modello per circolare. In questo senso, il Kunsthall non è solo un polemico adattamento della «scatola-museo» di Mies, né una nuova edizione della promenade architecturale di Le Corbusier. La sua continua sequenza spaziale, che interpreta lo spazio di circolazione come ambiente funzionale e viceversa, è piuttosto un’appropriazione diretta della funzione obliqua di Claude Parent e Paul Virilio.

Con questo stesso metodo, Koolhaas progetta un paesaggio infrastrutturale nell’Urban Design Forum (Yokohama, 1992). Questo progetto urbano riunisce una grande quantità di programmi (di edificazione) su di un «piano ondulato» e fa di loro una coreografia trasformandoli in un ciclo esperienziale di ventiquattro ore. In entrambi i casi con l’inclusione del mondo sperimentale circostante si vuole rompere la monofunzionalità di una tipologia e riempirla di programmi. Infine, nelle Biblioteche di Jussieu (Parigi, 1992), Koolhaas porta al culmine questa ambizione trans-programmando l’edificio, il quale diventa generatore architettonico di spazio pubblico. Lo spazio della strada il boulevard continua all’interno dell’edificio come un passaggio continuo di superfici piegate che configurano un boulevard intérieur di 1,5 km di longitudine. Sebbene il progetto diventi famoso per aver impiegato per la prima volta una geometria topologica per l’organizzazione spaziale di uno spazio interno, l’uso che fa Koolhaas della nuova forma si basa principalmente su una strategia precisa: fornire un nuovo luogo allo spazio pubblico della città, sempre più sottomessa alla pressione della privatizzazione. La principale funzione della superficie continua consiste nel fatto che questo nuovo ambito pubblico non costituisca una riserva monadica, ma che rimanga collegata alla città esistente e influisca su di essa con effetto retroattivo.

Il concetto del suolo infrastrutturale è anche sviluppato da alcuni successori di Koolhaas, in particolare mvrdv e foa. Questi ultimi si occupano di una ridefinizione morfologica del terreno come edificio. Combinano geneticamente la geometria topologica di Jussieu con la logica infrastrutturale del progetto di oma per Yokohama, e trasformano tipologicamente l’edificio in un paesaggio urbano infrastrutturale. Grazie a questa concezione ibrida, foa risolve le contraddizioni tipologiche che ancora caratterizzano i due progetti di Koolhaas. Nella proposta di foa, gli edifici che nel progetto di oma per Yokohama sono ancora concepiti come entità separate, si fondono definitivamente nel «piano ondulato», nello stesso modo in cui il paesaggio di rampe piegate di Jussieu scappa per così dire dalla scatola vetrata. La superficie piegata che in Koolhaas era ancora un semplice dispositivo strategico, per foa diventa un’infrastruttura inclusiva in cui si sopprimono tutti gli elementi isolati: in questo modo la tecnica del collage è definitivamente rimpiazzata dal morphing. Con il suo Osanbashi Pier (Yokohama, concorso: 1995; realizzazione: 2000-2002), foa crea la struttura di un suolo che si differenzia e si moltiplica permanentemente, ma che in realtà è un’unica superficie: scompaiono così le tradizionali gerarchie tra muro, copertura e pavimento.

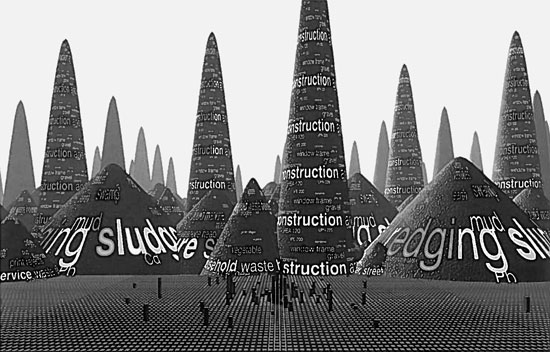

A differenza di foa, mvrdv abbandona il principio topologico di Jussieu l’angolo curvo della villa vpro era poco più di un ammiccamento manierista a Koolhaas da parte dei suoi ex collaboratori Winy Maas e Jacob van Rijs e continua a sviluppare decisamente i paradigmi della moltiplicazione del suolo nel suo filone programmatico. Con questo scopo, combinano la teoria del grattacielo di Koolhaas di Delirious New York con la continuità idealizzata del «Monumento Continuo» di Superstudio. In un certo modo, mvrdv applica alla linea verticale la mancanza di scala orizzontale di quest’ultimo progetto, con lo scopo di continuare a sviluppare, a modo di piattaforme sovrapposte, il principio del grattacielo: generare una molteplicità urbana impilando i programmi più diversi (così la critica culturale distopica di Superstudio perde e questo risulta interessante ogni ambiguità, acquistando una neutralità analitica). Del resto, l’iperdensificazione della società urbana libera il paesaggio sempre più dilaniato dalla società e lo dichiara «un nuovo tappeto verde continuo» tra enormi blocchi urbani. Con edifici che sembrano punti in mezzo allo spazio verde fluido, il palcoscenico della città in tre dimensioni allarga la ville radieuse di Le Corbusier a limiti fino allora sconosciuti (il progetto accoglie un milione di abitanti in un singolo edificio). Considerando che la popolazione mondiale continua ad aumentare, la grandezza limitata della superficie abitabile della Terra sembra un problema quantitativo. La mutazione del suolo suggerita da mvrdv, che da singolarità naturale diventa molteplicità artificiale in realtà un’unica natura creata dall’uomo può sembrare esagerata. Tuttavia, il panorama reale che i climatologi paventano per il nostro pianeta per il XXI secolo non è meno surrealista: calotte polari che si sciolgono progressivamente, aumento del livello del mare, quote di neve più basse sulle Alpi, migrazioni dalle zone di vegetazione e altri cambiamenti imminenti rendono evidente che il suolo ha smesso di essere la base stabile della nostra esistenza ed è diventato una topografia dinamica, ai cui mutamenti e oscillazioni dobbiamo adattare la nostra vita.

Note

- Prima di lavorare con Virilio, Parent fece parte di un movimento utopico. Solo il contatto con le idee di Virilio sulla «funzione obliqua» gli fece prendere le distanze: «Incominciai ad essere in disaccordo con i miei colleghi utopici. La spaccatura emerse nel dibattito su un progetto che proponeva una grande autostrada urbana l’Avenue Charles de Gaulle che partiva da Parigi, bloccando il movimento pedonale. Pensai che fosse una follia, ma la mia proposta alternativa una struttura gradinata accessibile non trovò consenso tra gli utopici.» Si veda Irénée Scalbert, Mohsen Mostafavi, «Interview with Claude Parent», The function of the Oblique. The Architecture of Claude Parent and Paul Virilio 1963-1969, (aa Documents 3), Architectural Association Press, Londra 1996, p. 54. Successivamente, Parent rifiutò di diventare membro del gruppo degli architetti utopici giap (Groupement International d’Architecture Prospective) e fonda insieme a Virilio «Architecture Principe» come contro-movimento critico.

- Oltre alla sede centrale del pcf, occorre citare la meno nota Bourse de Travail, costruita da Niemeyer nel 1973 nei dintorni parigini di Bobigny. Anche qui si utilizza la «funzione obliqua» in modo sorprendente. Il suolo si separa dalla strada: un piano scende mezzo livello, penetra nel terreno per configurare un atrio un volume inedito simile a una tenda da campagna all’aperto che conduce all’edificio d’uffici nella parte retrostante alla sala cerimonie, da dietro; l’altro piano sale mezzo livello e, configurando un semicircolo generosamente curvo, porta al piano d’ingresso dell’edificio d’uffici.

- Si veda Alejandro Zaera Polo, «Eisenman’s Machine of Infinite Resistance», in «El Croquis», 83, 1997, pp. 50-63, in part. pp. 54-55.

Ilka Ruby è architetto è Andreas Ruby critico e storico dell'architettura. Titolari dal 2001 dell'agenzia berlinese do comunicazione "textbild". Si occupano di architettura centemporanea sia tramite l'attività didattica, sia come consulenti e curatori di eventi culturali e pubblicazioni. Nel 2008 fondano le edizioni "Ruby Press".

Introduzione al volume: Ilka & Andreas Ruby, Groundscapes. El reencuentro con el suelo en la arquitectura contemporánea. The rediscovery of the ground in contemporary architecture, edizione originale spagnolo/inglese, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2007.