«Die Biennale sagte Nein»

Das Kollektiv AKT und der Architekt Hermann Czech planten an der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig, den Länderpavillon von Österreich mit dem benachbarten Quartier Sant’Elena zu verbinden. Die Organisatoren und die venezianischen Behörden lehnten den Vorschlag ab. Das Vorgehen sage viel über die Praktiken der Raumeinnahme bei der Biennale aus, findet das österreichische Team.

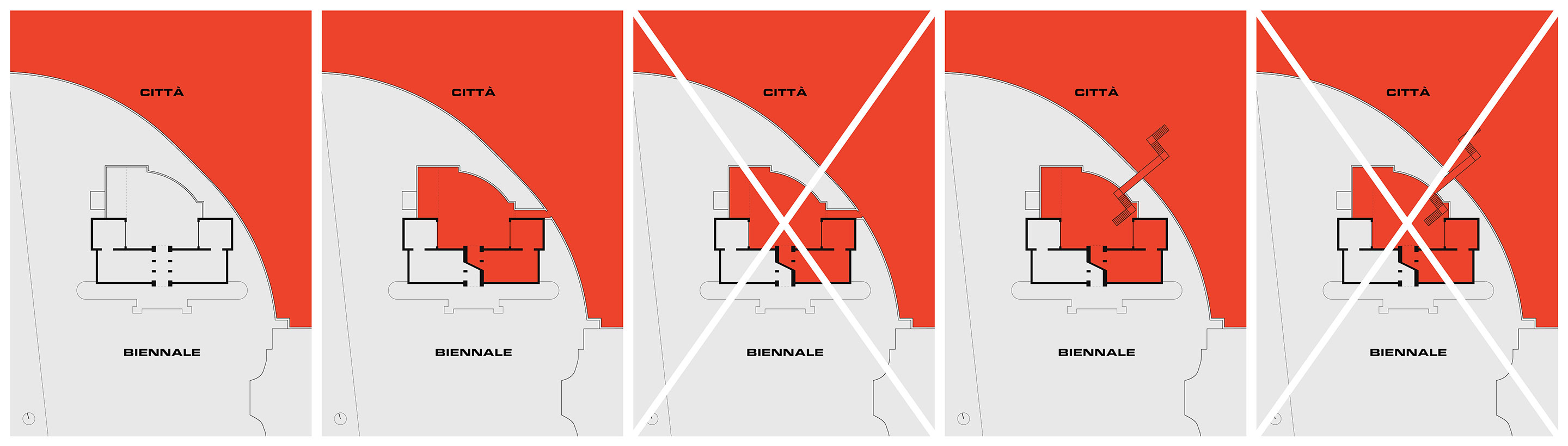

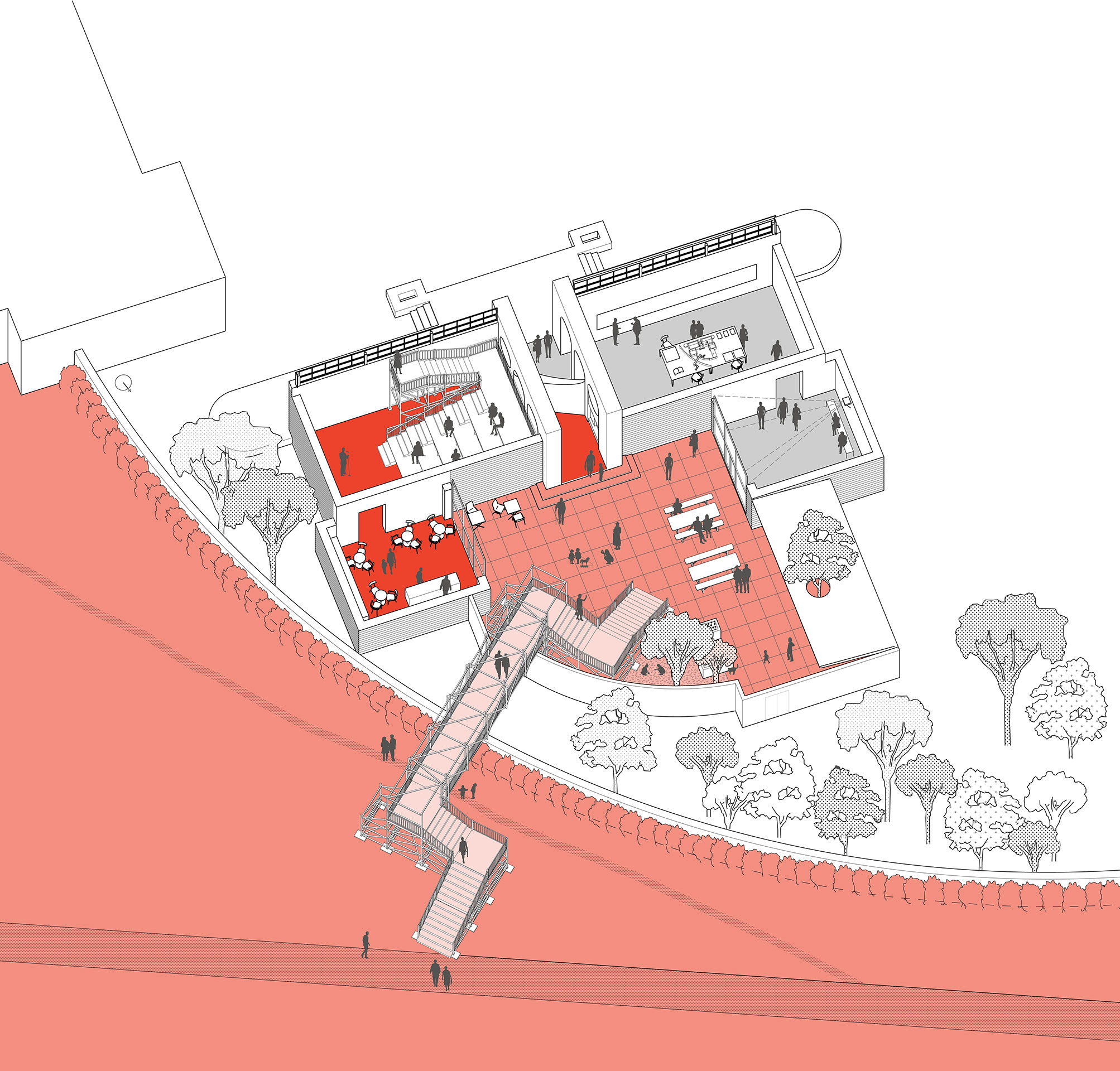

Der von Josef Hoffmann entworfene und 1934 erstmals genutzte österreichische Pavillon hat einen ganz besonderen Standort an der Mauer der «Giardini». Seine Lage am Rand des Quartiers Sant'Elena zeugt von zwei kulturellen Realitäten: einerseits der der lokalen Bevölkerung und andererseits jene der internationalen und institutionellen Biennale – sie scheinen sich gegenseitig den Rücken zuzukehren.

Angesichts dieser Beobachtung plante das aus dem Kollektiv AKT und dem Architekten Hermann Czech bestehende Kuratorenteam einen neuen öffentlichen Zugang in Form eines Mauerdurchbruchs und einer anschliessenden stützenlosen Brücke zu schaffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollten so Zugang zum Pavillon erhalten, um dort Quartiertreffen abhalten zu können. Eine räumlich und städtebaulich naheliegende Idee – die jedoch von den Organisatoren und den örtlichen Behörden aus Gründen des Denkmalschutzes und der Sicherheit zweimal abgelehnt wurde. Eine Form von Verwaltungspragmatismus. Das hinderte das Kuratorenteam jedoch nicht daran, eine verborgene Seite der Biennale zu enthüllen: ihre Art der Raumeinnahme.

Wir blicken auf das umstrittene Projekt zurück und lassen die Autorinnen und Autoren des unvollendeten Projekts «Partecipazione/ Beteiligung» zu Wort kommen

In einem aktuellen Interview haben Sie hervorgehoben, dass mehrere Pavillons von den Organisatoren überarbeitet oder geändert wurden. Das galt auch für Sie. Inwiefern ist eine Biennale eine politische Veranstaltung?

Die Architektur beschäftigt sich mit der Frage der Raumaufteilung. Diese Umgestaltung des Raums ist per se eine politische Handlung. Unsere ursprüngliche Absicht war jedoch kein politisches Statement. Vielmehr wollten wir mit den Mitteln der Architektur auf besondere städtebauliche Bedingungen reagieren. Wir wollten die Bewohnerinnen und Bewohner des benachbarten Quartiers Sant’Elena am Raum des österreichischen Pavillons teilhaben lassen. Derzeit fehlt es ihnen an Orten, um über Probleme im Viertel sprechen zu können. Die Ablehnung unseres ursprünglichen Projekts hat nur ein Licht auf den Raumkonflikt zwischen der Volkskultur und der institutionellen Kultur geworfen. In diesem Sinn hatten die ersten Ausgaben der Biennale in den 1980er-Jahren das Ziel, Architektinnen und Architekten in Venedig zusammenzubringen. Sie sollten an konkreten städtebaulichen Problemen arbeiten, um die Lebensbedingungen der Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern. Das war beim Kurator Paolo Portoghesi der Fall, der zum ersten Mal das Gebiet des Arsenals öffnete, oder auch beim Architekten Aldo Rossi, der die Biennale auf mehrere Standorte verteilte.

Ist das Ihrer Auffassung nach heute immer noch so?

Heute ist die Biennale ein grosses Unternehmen geworden. Angestellte und Mitarbeitende dürfen sich zur Biennale selbst nicht äussern. Das zeugt von der politischen Aseptik dieser Veranstaltung – insbesondere gegenüber der ausrichtenden Stadt. Dabei müsste eine solche Veranstaltung deutlich mehr Interesse zeigen.

Hatten Sie einen Plan B für den Fall, dass Ihre ursprüngliche Idee abgelehnt würde?

Während der Projektentwicklung fragte uns das österreichische Ministerium, was wir machen würden, sollten die Organisatoren unsere Idee ablehnen. Unsere Antwort: Dann machen wir diese Ablehnung öffentlich und zeigen mit dem Finger auf die Raumpolitik der Biennale und ihre Einflussnahme auf die Stadt. So konnten wir unsere ursprünglichen Voraussagen noch bekräftigen und die Polemik zu unseren Gunsten drehen. In unserem Pavillon können Besucherinnen und Besucher jetzt ein kritisches Bewusstsein für die Biennale und ihren «Verbrauch» an öffentlichem Raum in Venedig entwickeln.

Haben Sie eine gemeinsame Basis gefunden, um Ihre Position mit derjenigen der lokalen Behörden in Einklang zu bringen?

Es hätte das öffentliche Veranstaltungsprogramm sein sollen, das im östlichen Teil des Pavillons stattfinden sollte. Dieses Programm wurde jedoch erheblich gekürzt und findet ausserhalb der Biennale statt, obwohl es im Pavillon angekündigt wurde. Zu diesem Thema fand am 15. September im Schweizer Pavillon ein Runder Tisch namens «Knocking on Neighbours' Doors» statt. Daran nahmen wir teil, um gemeinsam – in Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern der Biennale, öffentlicher Behörden und örtlicher Vereine – sozial nachhaltigere Strategien für Venedig zu entwickeln – Zukunftsperspektiven, die sich nicht nur auf die sechs Monate der Biennale beschränken, sondern auch die Zeiträume zwischen den Ausgaben mit einschliessen sollten. Auch hierbei wollen wir als Architekten auftreten. Wir sind weder Politikerinnen noch Sozialarbeiter. Obendrein leben wir nicht hier. Unser Ziel ist es einfach, den Dialog zwischen den lokalen Behörden, der Biennale und den Einwohnerinnen und Einwohnern zu erleichtern.

Wurden Sie von der österreichischen Regierung oder der Kuratorin Lesley Lokko unterstützt, als die Polemik ausbrach?

Die österreichische Regierung stand von Beginn an und während des gesamten Prozesses entschlossen hinter uns. Sie hat auch versucht, andere österreichische Behörden in Italien dazu zu bringen, uns zu helfen. Lokko hingegen erklärte umgehend, sich als Kuratorin des zentralen Pavillons nicht bei den nationalen Pavillons einmischen zu können.

Wenn eine Biennale die Chance zu einer besseren Stadtgestaltung ist: Sollten wir sie dann umsiedeln, um uns mit weiteren städtischen Ballungsräumen zu befassen?

Unser Projekt ist ein «theoretisches» Statement zur Frage des Raumverbrauchs – unabhängig davon, wo es angesiedelt ist. Der österreichische Pavillon in Venedig verfügt über ganz besondere Standortbedingungen. Dadurch konnten wir diese Hypothese aufstellen und den aktuellen Raumkonflikt hervorheben. Wir erkennen durchaus an, dass die Biennale auch positiv zur Stadtentwicklung beigetragen hat. Wir möchten aber die Einwohner noch mehr für den Flächenverbrauch in der Stadt sensibilisieren, der teils der Biennale geschuldet ist.

Einigen Kritiken zufolge ist bei der diesjährigen Ausgabe nichts von Architektur zu sehen. Teilen Sie diese Auffassung?

Teilweise stimme ich zu. Architekturausstellungen sind eindeutig ein Problem. Viele Aussteller sprechen architekturbezogene Themen an, setzen diese aber nicht in räumliche Massnahmen um. In unserem Fall begannen wir mit einer räumlichen Transformation des österreichischen Pavillons entsprechend unserer Auffassung von Architektur. In gewisser Weise ist es daher richtig, dass die Biennale vielleicht die Art ändern muss, wie sie Architektur ausstellt. Für uns war es wesentlich, das Brückenfragment zu «bauen», auch wenn es unvollständig war, ebenso die innere Trennmauer, damit die Besucherinnen und Besucher über diese Fragen nachdenken können. Darüber hinaus werden die Vorschriften der Biennale immer strenger und es gibt immer weniger Spielraum. Das ist auch der Grund, warum jedes Jahr weniger Architektur zu sehen ist. Dieses Jahr zum Beispiel durften die Teilnehmenden nicht einmal Hinweisschilder vor ihren Pavillons aufstellen.

Wie verstehen Sie den Begriff «Beteiligung» und was haben Sie für Venedig geplant?

Wir verstehen Beteiligung nicht als eine Frage des «Wie können wir gemeinsam entscheiden», wie eine Stadt oder ein Gebäude aussehen oder gestaltet sein soll. Vielmehr betrachten wir Beteiligung als eine räumliche Frage. Wir beziehen uns gerne auf das deutsche Wort «Beteiligung», das Titel unseres Vorschlags ist. Beteiligung ist unterschwellig als eine Art und Weise zu verstehen, «Raum einzunehmen, indem man Raum abgibt».

Genau das haben wir getan, als wir einen Teil unseres Pavillons an die Bevölkerung von Venedig abtraten. Unserer Ansicht nach gilt es, um sein Recht auf die Stadt einzufordern, auch auf einen Teil der eigenen Rechte zu verzichten. Oder wie es Lokko in ihrem Manifest formuliert: «Um einer Gruppe Macht zu verleihen, muss jemand auf die seine verzichten». Im Quartier Sant’Elena ausserhalb der Cluster fehlen öffentliche Räume, in denen die Menschen sich treffen und über ihren Alltag und ihre Konflikte sprechen können. Es ist im Übrigen sehr bezeichnend, dass ungefähr 1800 Einwohnerinnen und Einwohner im Quartier leben, das Facebook-Profil aber über 3000 Mitglieder verzeichnet.

Diese Arbeitsweise ist Teil der Philosophie des Kollektivs AKT, das derzeit 19 Mitglieder umfasst. Wir arbeiten nicht mit Konzepten. Unser Hauptgedanke besteht darin, dass Architektur etwas ist, das zwischen Einzelpersonen und der Gesellschaft entsteht. Daher sind unsere Projekte immer speziell auf ihren Umsetzungsort zugeschnitten. Grundsätzlich verfügt die Architektur über die Macht, die sie umgebende Gesellschaft zu beeinflussen.

Gibt es Parallelen zum diesjährigen Schweizer Pavillon, der versucht, mit seinem venezolanischen Nachbarn in einen Dialog zu treten?

Der diesjährige Schweizer Pavillon ist ein Objekt der Kontemplation mit starkem historischem Einschlag. Das ist bei uns nicht der Fall. Es geht nicht um die Geschichte des von Josef Hoffmann entworfenen Pavillons. Es geht eher darum, eine räumliche Neuordnung zu schaffen, die die Beziehung zwischen der Institution «Die Biennale» und dem Quartier hinterfragt.

Wir sehen eher Parallelen zum Schweizer Pavillon der 2000er-Jahre, der von Harm Lux2 entworfen wurde. Um die Einwanderungspolitik in Europa und Nordamerika anzuprangern, hatte der Zürcher Stadtplaner eine Brückentreppe zwischen dem Inneren des Pavillons und dem Aussenbereich der Biennale errichten lassen. Eine deutlich radikalere räumliche Anordnung. Leider wäre seine Idee nach den aktuellen Vorschriften abgelehnt worden.

Sind Sie bezüglich der Zukunft der Architektur und des «Verbrauchs» städtischen Raums optimistisch?

Auf jeden Fall. Ohne Hoffnung schaffen wir es nicht. Wir müssen jedoch viel umfassender über die Rolle der Architektur in der Gesellschaft nachdenken. Es fehlt das «Warum», und vor allem, «für wen» wir all das machen.

→ Lesen Sie auch:

«Es geht nicht um Zensur», ein Interview mit Biennale-Präsident Roberto Cicutto

«Partecipazione gegen die Vereinnahmung», unsere Kritik zum österreichischen Pavillon