Giovanni Lombardi nella storia dell'ingegneria strutturale

La storia dell’ingegneria strutturale è una storia ancora da scrivere. Il fatto che non si sia ancora affrontato questo tipo di lavoro, rispetto alla ben più approfondita storia dell’architettura, ha almeno un motivo evidente: la scarsa simpatia tra l’ingegnere e la storia.

Non ci si può aspettare che sia l’ingegnere – l’ingegnere ortodosso che ambisce a progettare il futuro – a ripensare la storia, si tratti pure della propria. Contemporaneamente, la consolidata storiografia architettonica, che pure ha sempre guardato con curiosità alle strutture moderne, non è attrezzata a spingere l’indagine fino alle implicazioni scientifiche, che nella progettazione strutturale svolgono un ruolo vitale. C’è dunque una difficoltà oggettiva a collocare la storia dell’ingegneria strutturale in un ambito disciplinare definito.

La struttura è un oggetto di natura radicalmente transdisciplinare e per studiarla occorre superare gli strumenti usuali dell’interdisciplinarietà, basata sul team di specialisti.

Lo storico che vuole rileggere questa storia, che è una storia materiale, non può fare appello alla «collaborazione», ma deve attrezzarsi a compiere egli stesso, autonomamente, percorsi trasversali: deve passare attraverso la storia della scienza, la storia della tecnica, la storia della costruzione, la storia dell’architettura, varcando continuamente le frontiere tra i vari settori disciplinari.

Dal 2011, con il progetto di ricerca SIXXI (Twentieth Century Structural Engineering: the Italian Contribution – Storia dell’ingegneria strutturale in Italia) finanziato da un Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), assegnato a Sergio Poretti, ci siamo trovati ad affrontare la sfida, limitatamente però all’ambito italiano.1

È un lavoro difficile quanto affascinante. Questa investigazione affronta, infatti, territori per lo più inesplorati: per condurla si devono trovare le chiavi di archivi mai consultati, riesumare protagonisti dimenticati, riscoprire bibliografie sepolte, spolverare fotografie di cantiere sperdute in fondi malamente accantonati, rileggere calcoli scritti a mano in relazioni con troppi passaggi omessi e pieni di «come è noto» mentre noto, oggi, dopo l’arrivo dei software, non è più niente. E poi ricomporre e continuamente aggiornare il puzzle, mettendo a fuoco e collegando aspetti eterogenei: i contributi scientifici, l’opera dei progettisti, le vicende dei cantieri e delle imprese, facendo luce su intere fasi della vicenda rimaste nell’ombra.

Il lavoro che abbiamo cominciato per l’Italia con SIXXI deve essere urgentemente esteso ai paesi industrializzati, almeno nel panorama europeo e nord americano. Perché se le storie saranno diverse, rispecchiando le vicende economiche, politiche, sociali dei diversi paesi, è altresì chiaro che sono storie profondamente legate.

Nell’Ottocento questo è più evidente, per via della diffusione capillare di tipologie progettuali omogenee (ponti sospesi, travate a traliccio, archi reticolari in ferro pudellato), per nulla influenzate dalle tradizioni costruttive locali: e per di più calcolate secondo modelli analitici o grafici sviluppati in poche accademie europee (centri di eccellenza che attraggono studenti e professori di ogni Paese) e poi diffusi senza confini nel resto del mondo.

Ma è vero anche nel Novecento: l’ingegneria di questo secolo è, infatti, ancora basata su alcune tipologie strutturali (il ponte ad arco, l’hypar, il viadotto a pile alte e travata rettilinea ecc.), che per definizione incarnano la coerenza tra forma geometrica e assetto statico. La struttura moderna è pur sempre il simbolo del progresso, la conseguenza fatale dell’applicazione della scienza. Così, in tutti i paesi, mantiene un carattere unitario, omogeneo, la cui radice comune è il positivismo scientifico.

Tanto che ovunque la struttura nel XX secolo si avvia, da una parte, allo sviluppo «globalizzato» delle strutture metalliche (strutture reticolari spaziali, tensostrutture ecc.) e, dall’altra, alla sperimentazione sul cemento armato.

Sebbene più influenzato da esperienze autoctone, questo nuovo materiale, nato in Francia, perfezionato in Germania e poi diffuso capillarmente grazie anche a brevetti competitivi di origine nazionale, si sviluppa tra inestricabili influenze nei vari paesi.

In Italia, per esempio, il ponte del Risorgimento non sarebbe mai stato costruito dal concessionario Giovanni Antonio Porcheddu se François Hennebique non fosse intervenuto in aiuto, stravolgendo il progetto iniziale.2 Eugenio Miozzi non avrebbe potuto realizzare il più ardito ponte sul Canal Grande a Venezia, quello degli Scalzi davanti alla stazione ferroviaria, introducendo le sue innovative «distorsioni sistematiche, se Eugène Freyssinet non avesse sperimentato le soluzioni «coattive» per correggere la linea d’asse dell’arco.3

E quanti progettisti e quante imprese europee hanno collaborato alla trasformazione del ponte ad arco, che perduta la pesantezza atavica della muratura, si trasforma in una giustapposizione suggestiva di volte, piani, puntoni appuntiti (e che poi in Italia, grazie alla complicità del «tubo Innocenti»,4 resiste fino agli anni del boom, mentre negli altri paesi viene soppiantato da altre tipologie più razionali)? E quali sono le origini di quella straordinaria e collettiva avventura delle volte sottili e dello sfruttamento della «resistenza per forma», che dalla fine degli anni Venti alla seconda guerra mondiale vede contemporaneamente sulla scena: i planetari e le voltine cilindriche di Franz Dischinger, le coperture a doppia curvatura sinclastiche e anticlastiche di Eduardo Torroja, gli ombrelli a paraboloide iperbolico di Giorgio Baroni e le volte geodetiche di Pier Luigi Nervi, oltre alle meno note coperture di Bernard Lafaille. Ancora qualche esempio: in Italia i ponti ad arco sottile e impalcato irrigidente tipo Maillart si diffondono perché importati dagli scienziati Galli e Ceradini, entrambi «visiting scholars» nel laboratorio di Zurigo di Mirko Roš, per ragioni e in periodi diversi. E il ponte a pile alte e travata rettilinea costruito «poco a poco», che sostituisce repentinamente il ponte ad arco, è conseguenza della disponibilità a basso costo di macchine per la costruzione a sbalzo, provenienti dai cantieri della Dywidag (magari poi ridisegnate integralmente da Silvano Zorzi). Infine, senza le ricerche di Albert Caquot e Dischinger sui ponti strallati, che ne rilanciano lo sviluppo nel secondo dopoguerra, avrebbe mai potuto Riccardo Morandi pensare alla soluzione del ponte strallato omogeneizzato in cemento armato precompresso, che lo porta alla metà degli anni Sessanta ai vertici dell’ingegneria mondiale?

Sottolineata dunque che l’ingegneria internazionale procede lungo vie comuni, occorre certamente spostare l’attenzione sui caratteri non ortodossi, sulla peculiare qualità espressiva delle opere nazionali che ci ha chiarito, per esempio, perché la Scuola italiana di Ingegneria sia così identitaria e riconoscibile. E lo stesso percorso andrebbe compiuto per le singole ingegnerie nazionali: su tutte quella svizzera, che condivide con l’esperienza italiana molti capisaldi.

Solo una volta ricostruita la storia dell’ingegneria strutturale sarà possibile comprendere il ruolo di Giovanni Lombardi in questa avventura. Viaggio che invece adesso è su un sentiero sterrato, che proviamo a percorrere con grandi salti.

Lombardi nasce nel 1926: nel gioco dei paralleli con la situazione italiana, ha dunque la stessa età del visionario Sergio Musmeci (1926-1981) ma gioca il ruolo di altri progettisti, come Pellegrino Gallo (1925-2005) o Alfredo Passaro (1922-1994), che hanno contribuito nella fase post miracolo economico a preservare l’identità della Scuola italiana di Ingegneria contro i dirompenti processi di omologazione.

Laureato all’ETH di Zurigo nel 1948, Lombardi indirizza subito la sua carriera facendo pratica, tra il 1949 e il 1950, nello studio di Henri Gicot (1897-1982), a Friburgo. Gicot è, a sua volta, allievo di Heinrich E. Gruner (1873-1947), che ha introdotto in Europa il modello americano di diga ad arco tipo Jorgensen ed è stato promotore, nel 1928, del primo gruppo di esperti riuniti nel Comitato svizzero delle dighe (trasformato, nel 1948, nel più ufficiale Comitato Nazionale Svizzero delle grandi dighe dallo stesso Gicot, che ne sarà presidente fino al 1961). Gicot è riconosciuto come uno dei principali progettisti di dighe in Svizzera: collabora al pionieristico progetto della diga di Montsalvens presso Broc, firma il progetto della diga ad arco di Rossens e poi di molte altre del dopoguerra, tra cui la prima diga a doppia curvatura della Svizzera, quella di Les Toules sul Gran San Bernardo e l’originalissima diga a doppio arco di Hongrin.

Dopo questa prima decisiva esperienza, Lombardi, tra il 1952 e il 1955, passa nello studio di Arnold Kaech (1881-1965) a Berna, anche lui membro del gruppo di esperti del primo comitato di Gruner e noto progettista di impianti idroelettrici. Quindi, nel 1955, consegue il dottorato sullo studio statico delle dighe a volta sottile e subito dopo fonda con Giuseppe Gellera (1925-1976), compagno di università, lo Studio di Ingegneria Lombardi & Gellera a Locarno.

Con questi precedenti, le dighe non possono che essere il centro dell’attenzione dello studio dei giovani progettisti. Certo, di protagonisti come Gicot e Gruner – al pari di altri altrettanto rilevanti come gli italiani Angelo Omodeo (1876-1941), Luigi Kambo (1880-1956), Carlo Semenza (1893-1961), Claudio Marcello (1901-1969) o il francese André Coyne (1891-1960) – si conosce assai poco, nonostante il loro ruolo determinante nell’evoluzione della tipologia delle dighe.

A parte il contributo teorico, comprendere il ruolo di Lombardi nel processo d’innovazione della tipologia strutturale della diga è invece oggi molto difficile.

Se provassimo a tratteggiare un quadro di larga massima dello sviluppo delle dighe in Italia nel Novecento, periodo dei maggiori investimenti nel settore dell’energia idroelettrica (parte rilevantissima della storia dell’ingegneria ma che nemmeno con la ricerca SIXXI si è riusciti ancora ad affrontare), un primo dato utile per interpretare il fenomeno sarebbe quello del numero di dighe operative: circa una trentina fino al 1920, diventano 200 prima della seconda guerra mondiale, a dimostrazione dell’interesse del fascismo verso l’energia autarchica – il «carbone bianco» – ma anche verso la regolamentazione dell’irrigazione, utile all’auspicato sviluppo dell’agricoltura e, più in generale, alle vaste operazioni di bonifica su cui il Regime fonda gran parte della sua politica interna. Dopo la guerra, è il boom: a partire dal 1950 vengono realizzate circa 10 nuove dighe l’anno, tanto che il numero totale raddoppia intorno al 1970. Poi, complice la più generale crisi economica che investe il Paese, tutto rallenta e nei successivi trent’anni ne vengono costruite appena un centinaio. In verità, a incidere sul declino di nuovi progetti è anche il tragico incidente del Vajont: da quell’ottobre 1963, la nuova consapevolezza circa i rischi legati alla costruzione di queste opere, che trasformano bruscamente territori bellissimi quanto in complicato equilibrio, e la sempre maggiore attenzione alla conservazione dell’ambiente naturale, rende più controverso il rapporto con la popolazione.

Lo sviluppo degli impianti idroelettrici negli anni del boom non coinvolge però solo l’Italia, ma tutti i territori con configurazioni adatte, in particolare quelli che confinano con le Alpi e i Pirenei. Non è un caso che alla mostra che si svolge al Moma di New York nell’estate del 1964, intitolata Twentieth Century Engineering, delle 25 grandi dighe esposte, 7 sono sulle montagne francesi, tra cui le bellissime dighe di Migouélou e di Roselend, progettate da Coyne, 4 in Italia, frutto del genio di Marcello e di Filippo Arredi, e 4 in Svizzera5 (oltre a quelle concentrate in California o sparse in parti remote del mondo).

È in questa fase di grande sviluppo che si inserisce il lavoro dello Studio Gellera Lombardi, che si presenta con la diga di Contra in Val Verzasca, vicino a Locarno, progettata e costruita proprio tra il 1957 e il 1966.

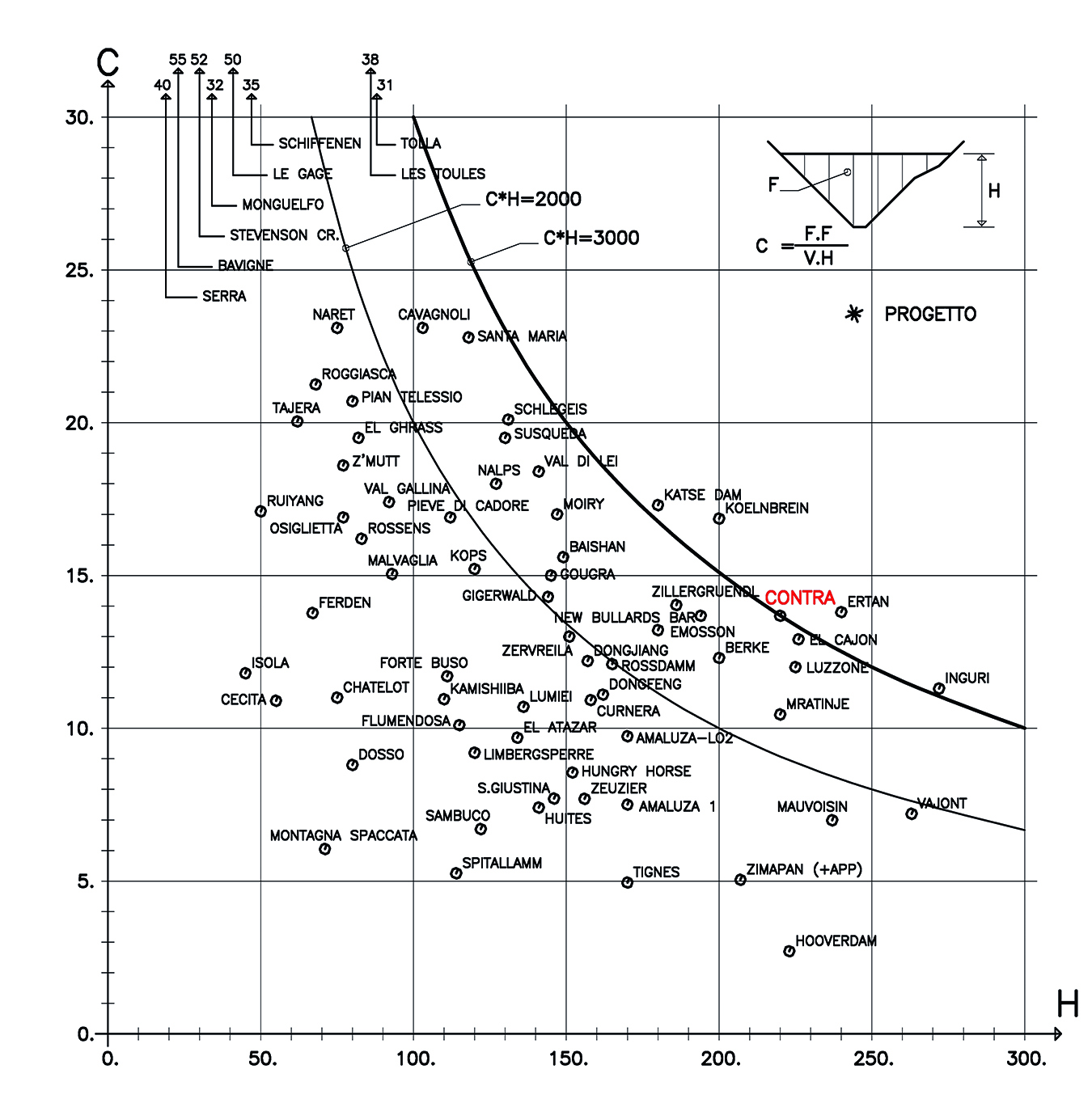

La struttura, ad arco a doppia curvatura, è alta 220 metri e lunga al coronamento ben 380 metri mentre il volume di calcestruzzo impiegato è di appena 660 mila metri cubi: quindi una delle più ardite della Svizzera, se si misura l’indice di snellezza (K=A2/V=3000 metri, con A=superficie di sviluppo della diga e V=volume di calcestruzzo, e il relativo coefficiente C=K/H=13,6), e se si valuta che il suo spessore varia da 25 metri alla base fino ad appena 7 metri in corona. Per avere un paragone, la diga del Vajont, fra le più ardite al mondo (con un indice di snellezza di circa 2000 metri e un coefficiente di 7,2), è alta circa 260 metri, sviluppa 190 metri di lunghezza al coronamento, e ha richiesto 360 mila metri cubi di calcestruzzo, visto che lo spessore alla base è di 22 metri e in sommità di 3,40 metri.

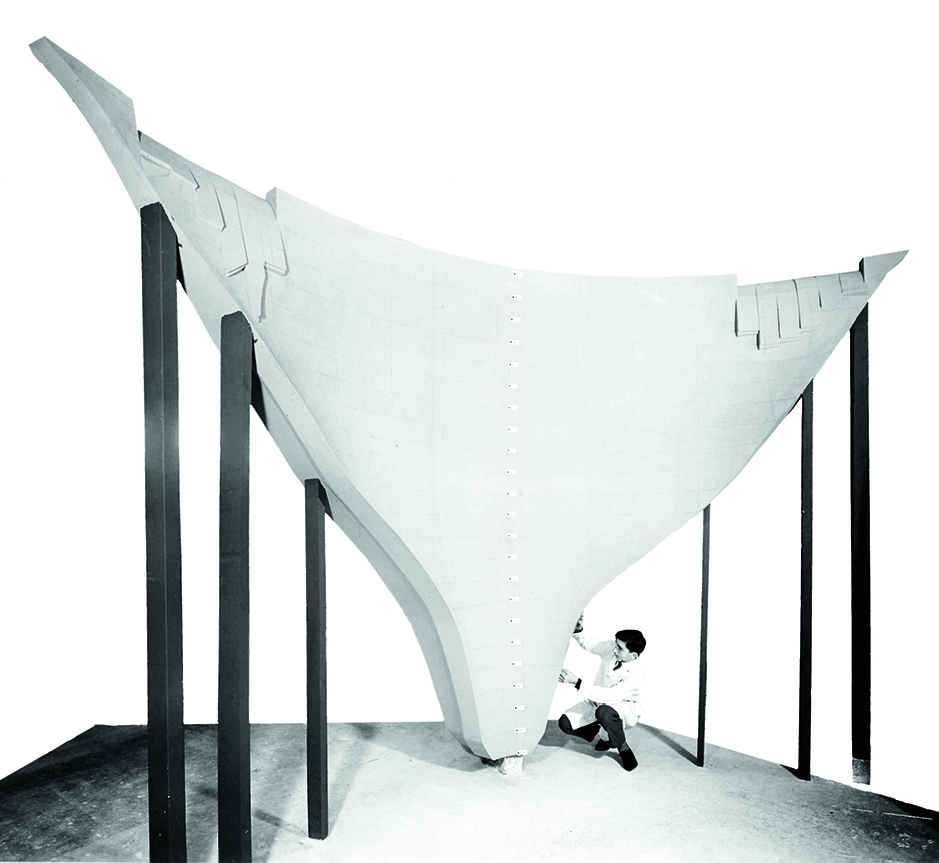

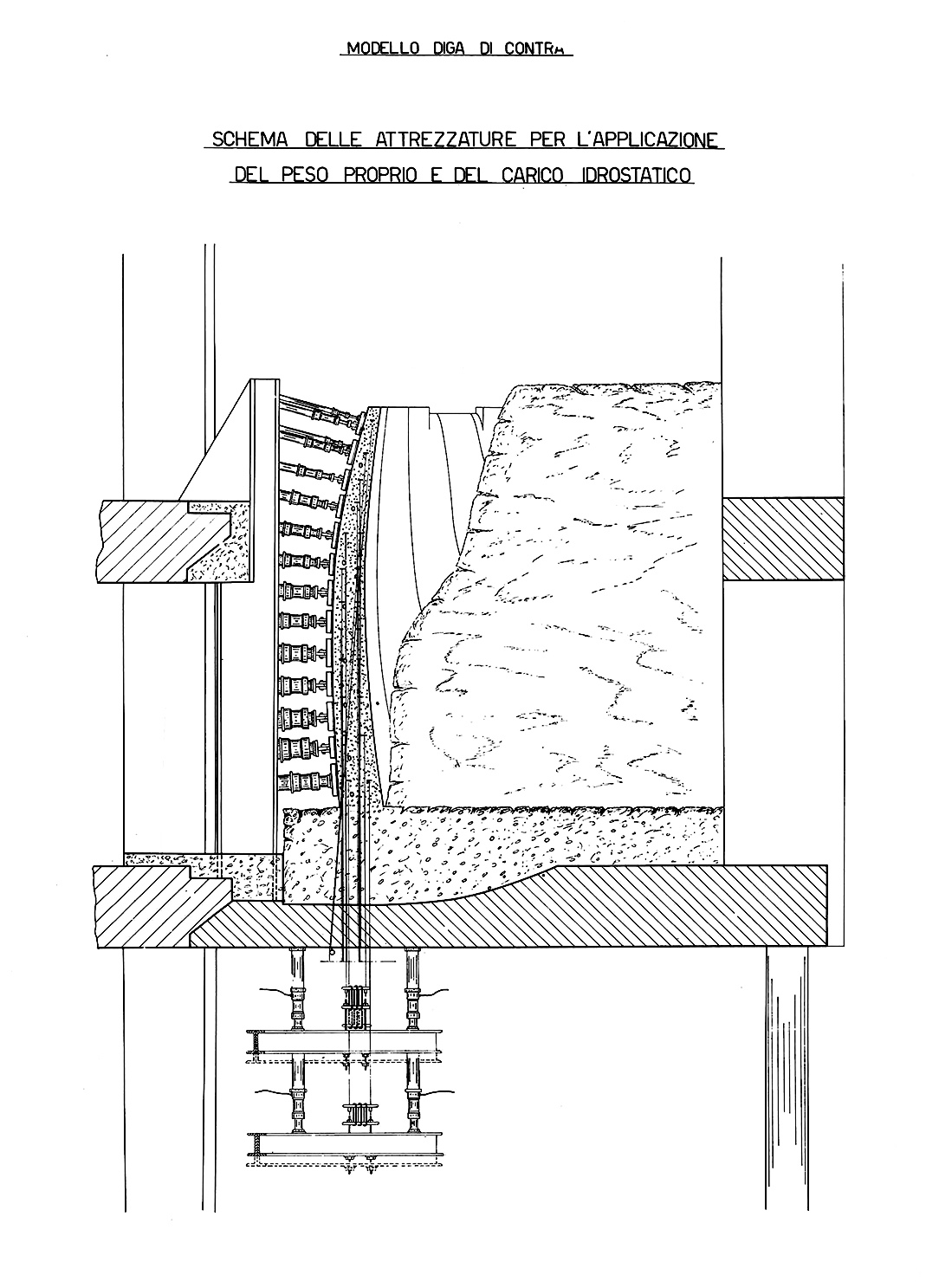

A parte il diverso destino, ci sono molte analogie tra la diga del Vajont e quella di Contra. Per esempio, per entrambe viene eseguito un modello sperimentale all’Ismes (Istituto Sperimentale Modelli e Strutture) di Bergamo. Le dighe, sfuggendo per la loro complessità geometrica e per la speciale natura dei vincoli, alla schematizzazione matematica e alla sottomissione al calcolo analitico, dispongono in quegli anni come unica via risolutiva della sperimentazione in scala. L’istituto italiano, fondato nel 1951 da Arturo Danusso, è proprio il tempio di quella modellizzazione fisica.

Il modello di Contra viene realizzato alla scala di 1:66,6. Alto circa 3,5 metri, è eseguito con il cosiddetto micro-beton, una miscela a base di cemento e pomice, che ripropone un comportamento fisico-meccanico assimilabile a quello del calcestruzzo reale, non armato, con cui la diga è realizzata.

Per la realizzazione, come di consueto, si seguono diversi passaggi: un modello preliminare in legno aiuta a definire le dimensioni; poi si confezionano casseri di controsagoma in gesso armato; quindi si mettono in opera i tiranti, per simulare gli effetti del peso proprio, e infine si costruisce il modello, riproducendo solo 12 giunti verticali (la metà dei reali), le gallerie interne di ispezione e i pozzi verticali.

Durante le prove, il modello viene caricato con 102 martinetti idraulici agenti ciascuno su piastre di ripartizione in acciaio e calcestruzzo munite di suola di sughero, in modo da ottenere una fedele rappresentazione della spinta idrostatica. Un complesso sistema di strumenti di misura (comparatori ed estensimetri elettroacustici e meccanici) è montato per rilevare le deformazioni e gli spostamenti. L’esperimento è poi spinto oltre la fase elastica, ad oltranza, e la rottura avviene per un carico pari a 5,8 volte la pressione idrostatica normale.

La relazione sulle prove,6 condotte dalla mitica coppia formata da Emanuele Fumagalli e Enzo Lauletta, è datata dicembre 1962 e firmata anche dal direttore dell’Istituto, Guido Oberti.

Per la diga di Contra, un altro modello in scala ridotta, questa volta idraulico, viene costruito nel Laboratorio Federale di Idraulica a Zurigo, allo scopo di determinare la forma più idonea degli sfioratori. Essendo, infatti, l’idrodinamica ancor più empirica e sperimentale della scienza delle costruzioni, la valutazione di traiettorie di deflusso, regimi laminari o turbolenti, sovra pressioni e cavitazioni è tutta affidata alla simulazione su modelli in scala. Ovviamente questo processo è indispensabile prima dell’avvento del calcolatore elettronico. Racconta Lombardi come la diga di Contra sia stata una delle prime al mondo a essere analizzata e ottimizzata facendo ricorso, ancorché con molte difficoltà e affrontando complicate procedure, proprio a due elaboratori elettronici: uno a Zurigo e un altro a Losanna, utilizzati a fasi alterne, date le specifiche limitazioni di ognuno di essi.

Dopo l’exploit di Contra, altre dighe rilevanti sono realizzate in Svizzera (come quella di Roggiasca), poi nella vicina Austria (quella di Kops) e poi in Turchia e in Messico, paesi colonizzati dai progettisti europei e nord-americani.

Di nuovo, in questo percorso verso l’estero, si riscontrano tante analogie con la situazione italiana e presumibilmente con quella degli altri paesi industrializzati.

L’attività prevalente degli ingegneri strutturali si sposta verso il Sud del mondo, a causa della recessione che colpisce le nazioni che avevano conosciuto il miracolo economico del dopoguerra, in una fase più o meno comune e parallela, e dei nuovi investimenti che invece coinvolgono i Paesi in via di sviluppo.

Spesso questa «emigrazione» progettuale stimola nuovi assetti imprenditoriali o di studio. Anche Lombardi e Gellera si dividono nel 1965, proprio nel momento di maggior sviluppo dello studio, che conta circa 120 dipendenti, per divergenze sugli investimenti, che Lombardi vorrebbe principalmente dedicati all’informatica. L’ingresso del calcolatore, che cambia non solo il modo di effettuare i calcoli ma spesso il modo di progettare, non è più differibile e contribuisce, almeno in Italia, a un processo di spersonalizzazione e perdita di identità delle opere.

L’attività del nuovo Studio Lombardi, a firma unica, cresce fino al 1971, complice anche la costruzione delle prime autostrade nazionali, tra cui la N2 del Canton Ticino; poi frena. Nel 1989 lo studio si trasforma in una società anonima, riducendo l’identificazione con il fondatore: destino comune anche a tutte le imprese e agli studi italiani (qui però per ragioni di rinnovata normativa fiscale).

Se all’estero il processo progettuale fa i conti con situazioni politicamente instabili e con burocrazie dai tempi biblici, in patria l’attività progettuale si concentra su nuove tipologie: Lombardi, per esempio, si sposta sui viadotti e sulle gallerie.

I viadotti progettati in questo nuovo periodo sono simili a quelli che in Italia abbiamo chiamato «alla Zorzi»: pile alte, impalcati sottili variamente vincolati, forme minimali costruite con soluzioni semi-industralizzate. Così, mentre all’inizio per Lombardi il modello per i ponti era quello di Maillart a tre cerniere, ad arco o cuspidato (come nel caso del ponte di Préchacq Navarrenx sul Gave d’Oloron nei Pirenei atlantici o il ponte di Pellachal sulla Triouzoune), tra il 1966 e il 1970 realizza i quattro viadotti principali per la nuova strada del valico del San Gottardo – in particolare il tornante di Fieud – seguendo la nuova moda «a poco a poco» diffusa in Europa dalla Dywidag (anche lungo la N2).

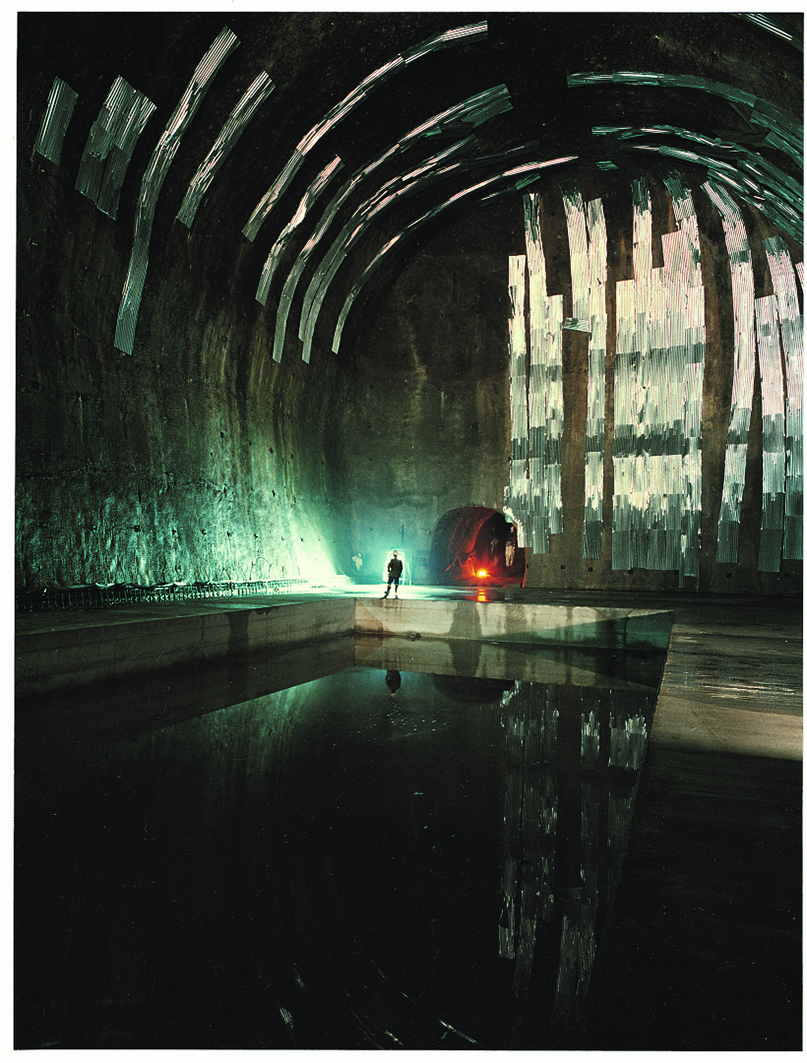

Assai più complesso da mettere in luce è, infine, il contributo di Lombardi nella sperimentazione sulle gallerie, che rappresenta l’avventura di maggior successo del periodo successivo della carriera e quindi anche quello più anomalo da sottoporre a indagine storica. Anche in questo caso, la totale mancanza di studi storici comparati – che dovrebbero partire dalla galleria elicoidale ottocentesca di Jean Louis Protche per la ferrovia Porettana, passare per il traforo ferroviario del Frejus, quelli del S. Gottardo e del Sempione e la grande galleria dell’Appennino, per arrivare al traforo stradale del Monte Bianco incrociando tutte le gallerie metropolitane europee e nord americane – impedisce di comprendere appieno le innovazioni progettuali via via introdotte: nella galleria stradale del Gottardo (1963) così come nelle caverne per il Cern a Ginevra (1981) e per i laboratori di fisica sub-nucleare sotto il Gran Sasso (1985), tutte opere che si avvalgono dell’esperienza accumulata da Lombardi nelle precedenti realizzazioni dei cunicoli per gli impianti idroelettrici.

Risulta evidente dunque, in questo breve schizzo, l’urgenza di affrontare lo studio della storia dell’ingegneria strutturale. Oltre a consentirci di collocare meglio protagonisti e interpreti, ci aiuterà a riscoprire un patrimonio di opere dimenticate ma bellissime, che molto più di quanto ci si poteva aspettare sono testimonianza storica privilegiata del Novecento. L’ingegneria, almeno in Italia, ci ha raccontato, più ancora dell’architettura, le vicissitudini della singolare modernizzazione affrontata dal Paese, soprattutto attraverso il modo in cui sono state costruite le opere. Sebbene la vicenda italiana sia peculiare, per la sua commistione di umanesimo e positivismo, di ortodossia e identità,7 la Svizzera, almeno a giudicare dalle prime indagini, sembra offrire caratteri di analogo interesse e l’auspicato lavoro rivelerà più di una sorpresa.

Note

- Per approfondimenti sulla ricerca SIXXI visita il sito www.sixxi.eu e confronta i volumi della collana SIXXI. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, a cura di T. Iori, S. Poretti, per i tipi di Gangemi: SIXXI 1 (2014), SIXXI 2 (2015), SIXXI3 (2015), SIXXI 4 (2017).

- T. Iori, G. Savone, La costruzione di un mito. La vera storia del ponte del Risorgimento, in T. Iori, S. Poretti (a cura di), SIXXI 3. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi, Roma 2015, pp. 34-61.

- E. Alessandrelli, Distorsioni sistematiche. I ponti «truccati» di Eugenio Miozzi, in T. Iori, S. Poretti (a cura di), SIXXI 2. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi, Roma 2015, pp. 68-81.

- I. Giannetti, Il tubo Innocenti, protagonista invisibile della Scuola italiana di Ingegneria, Gangemi, Roma 2017.

- Le dighe svizzere presenti nella mostra sono: la diga di Mauvoisin, sul fiume Dranse de Bagnes, del 1958, ad arco a doppia curvatura, la più alta del mondo al momento della costruzione (237 metri); la diga in terra di Goescheneralp sul fiume Reuss (1960); la diga della Grande Dixence, in Val des Dix, del 1962, a gravità ordinaria in calcestruzzo, che resta ancora tra le più alte al mondo per questa categoria (285 m); la diga di Valle di Lei, sul fiume Reno di Lei (1960), ad arco a profilo parabolico, progettata da Marcello. Cfr. il catalogo della mostra: A. Drexler (a cura di), Twentieth Century Engineering, The Museum of Modern Art, New York 1964.

- La relazione è consultabile all’Archivio ISMES - Istituto sperimentale modelli e strutture c/o Fondazione Famiglia Legler a Bergamo. Grazie infinite a Roberta Capelli, l’archivista perfetta. Sull’Ismes confronta anche: C. Tarisciotti, Calcolare con i modelli. Il laboratorio dell’Ismes, in T. Iori, S. Poretti (a cura di), La scuola italiana di ingegneria, numero monografico di «Rassegna di Architettura e Urbanistica», 148, gennaio- aprile 2016, pp. 90-98.

- Cfr. su questo S. Poretti, T. Iori, L’ingegneria italiana tra positivismo e umanesimo, in T. Iori, S. Poretti (a cura di), SIXXI 4. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi, Roma 2017, pp. 9-25.