Co-op und Bauhaus: Basel – Dessau – Tel Aviv

Vor 100 Jahren erfuhr der genossenschaftliche Wohnungsbau in der Schweiz wesentliche Impulse. Einige lassen sich bis ans Bauhaus und nach Israel verfolgen. Eine Spurensuche entlang des Werks von Hannes Meyer.

Im Tel Aviv der 1930er-Jahre setzte der genossenschaftliche Wohnungsbau einen Meilenstein in der Entwicklung der «weissen Stadt». Um zu seinen Wurzeln zu gelangen, muss man sich zu den Anfängen jener Architekten begeben, die diese Wohn- und Lebensform als Auswanderer importierten. Ihre Konzepte fielen in Tel Aviv auf fruchtbaren Boden und verschmolzen mit dem der bereits erfolgreich gelebten Gemeinschaften der Kibbuzim, die sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Palästina verbreiteten.

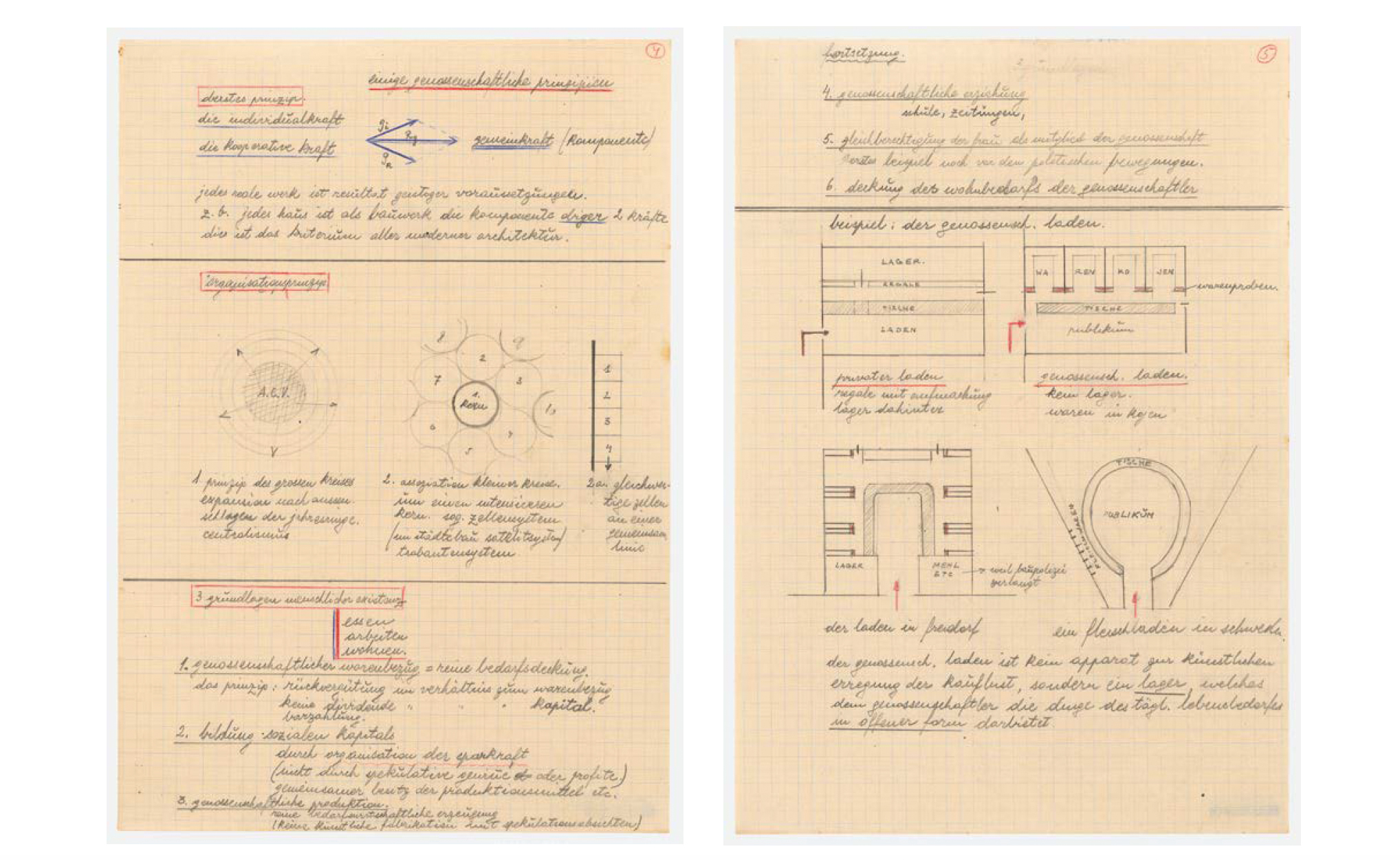

Am 14. November 1927 stand ein historischer Überblick über die klassischen Genossenschaftstheorien auf Hannes Meyers (1889–1954) Lehrprogramm am Bauhaus in Dessau. Wir wissen das, weil Arieh Sharon (1900–1984), der zwei Jahre später als sechster Absolvent der Bauabteilung sein Diplom bei Meyer ablegen sollte, detaillierte Mitschriften anfertigte.

Meyer war sieben Monate zuvor von Walter Gropius (1883–1969) ans Bauhaus berufen worden, um die lang ausstehende Architekturklasse einzurichten. Ein halbes Jahr später wurde der Schweizer Architekt sein Nachfolger auf dem Chefsessel der deutschen Reformkunstschule. Sharons Eintragungen erlauben Erkenntnisse zur breit aufgestellten historisch-wissenschaftlichen Basis von Meyers Kurs und vermitteln darüber hinaus auch Einsichten in sozioökonomische Verhandlungsräume zwischen Basel, Dessau und Tel Aviv.

In Sharons Vortragsprotokoll sind alle bedeutenden europäischen (Vor-)Denker der Lebensreformbestrebungen notiert und kommentiert: angefangen bei den grossen Franzosen wie Saint-Simon oder Pierre-Joseph Proudhon über den italienischen Gesellschaftsphilosophen und Freiheitskämpfer Giuseppe Mazzini bis hin zum Briten Robert Owen, der sich vom kapitalistischen Fabrikeigner zum sozialistischen Philanthropen entwickelte. Es folgen Ausführungen zum dichten Netzwerk der deutschen und schweizerischen Genossenschaftstheoretiker und deren Wurzeln im 18. und 19. Jahrhundert bei Goethe, Lavater und Bodmer sowie bei den grossen Pädagogen der Zeit.

Über Querverweise werden Einflüsse auf die Entwicklung der unterschiedlichen kooperativen Organisationsformen indiziert. Sie führen direkt in das persönliche Umfeld Meyers, aus dem nach dem Ersten Weltkrieg die Initiative zur Vollgenossenschaft Freidorf bei Muttenz kommen sollte, Meyers erstes architektonisches Projekt und seine eigene mehrjährige Wohnadresse.

Schweizer Strukturen

Mit «genossenschaftlichem Kapital», so schrieb 1921 der Vater von Meyers Vormund Johann Friedrich Schär (1846–1924) im Vorwort zur Freidorf-Festschrift, «reissen wir dem Kapitalismus die Zähne aus». Kapitalismuskritik ist hier nicht gleichbedeutend mit einer Bejahung des Kommunismus. Vielmehr wurde das Genossenschaftswesen als sogenannter Dritter Weg verstanden.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts formierten sich europaweit zahlreiche Verbände, die sich die kooperativen Grundprinzipien der kollektiven Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung auf ihre Fahnen schrieben: Produktionsgenossenschaften, Konsumgenossenschaften, Kredit- und Spargenossenschaften, Wohnbaugenossenschaften, Siedlungsgenossenschaften. Eine einheitliche Struktur weisen die Organisationen bis heute nicht auf, sie operieren mit unterschiedlichen Graden der Kooperation auf variierender Rechtsgrundlage.

Ihren gemeinsamen Nenner definiert der Online-Duden konzis als «Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern». Die starke Präsenz Schweizer Promotoren fällt auf; sie bezogen ihr Selbstverständnis aus der langen genossenschaftlichen Tradition der Eidgenossenschaft mit ihren Allmenden, Kommunen und Landsgemeinden.

Gleich und gleicher im Freidorf

Die erste Vollgenossenschaft der Schweiz ist die Siedlung Freidorf. Es handelt sich hierbei um eine Form des Zusammenlebens, in der das Kollektiv auch auf vermeintlich private Bereiche wie Erziehungsfragen, Berufswahl oder Ernährung Einfluss nehmen konnte. Dass ausgerechnet Hannes Meyer sie realisierte, lässt sich auf das personell und familiär vernetzte Umfeld der Basler Siedlungsreformbewegung zurückführen. Bauherrin der Siedlung war der Verband Schweizerischer Konsumvereine (VSK), aus dem die heutige Coop hervorging. Meyer schrieb über das Freidorf: «Hier ist alles Co-op. Co-op heisst Cooperation. Cooperation heisst Genossenschaft.»1

Auch der Name der Siedlung war Programm. Er basierte auf den Ideen von Freiland und Freiwirtschaft. Johann Friedrich Schär schuf dafür 1892 mit seiner Publikation «Freiland, die wahren Ursachen der sozialen Not» die theoretische Grundlage. Entsprechend war der Siedlungsboden Gemeinbesitz. Im Kollektiv produzierte Ware konnte man günstig mit einer internen Währung im eigenen Laden beziehen. Somit wurde eine vollständig genossenschaftlich organisierte Insel in einem kapitalistischen Umfeld geschaffen.

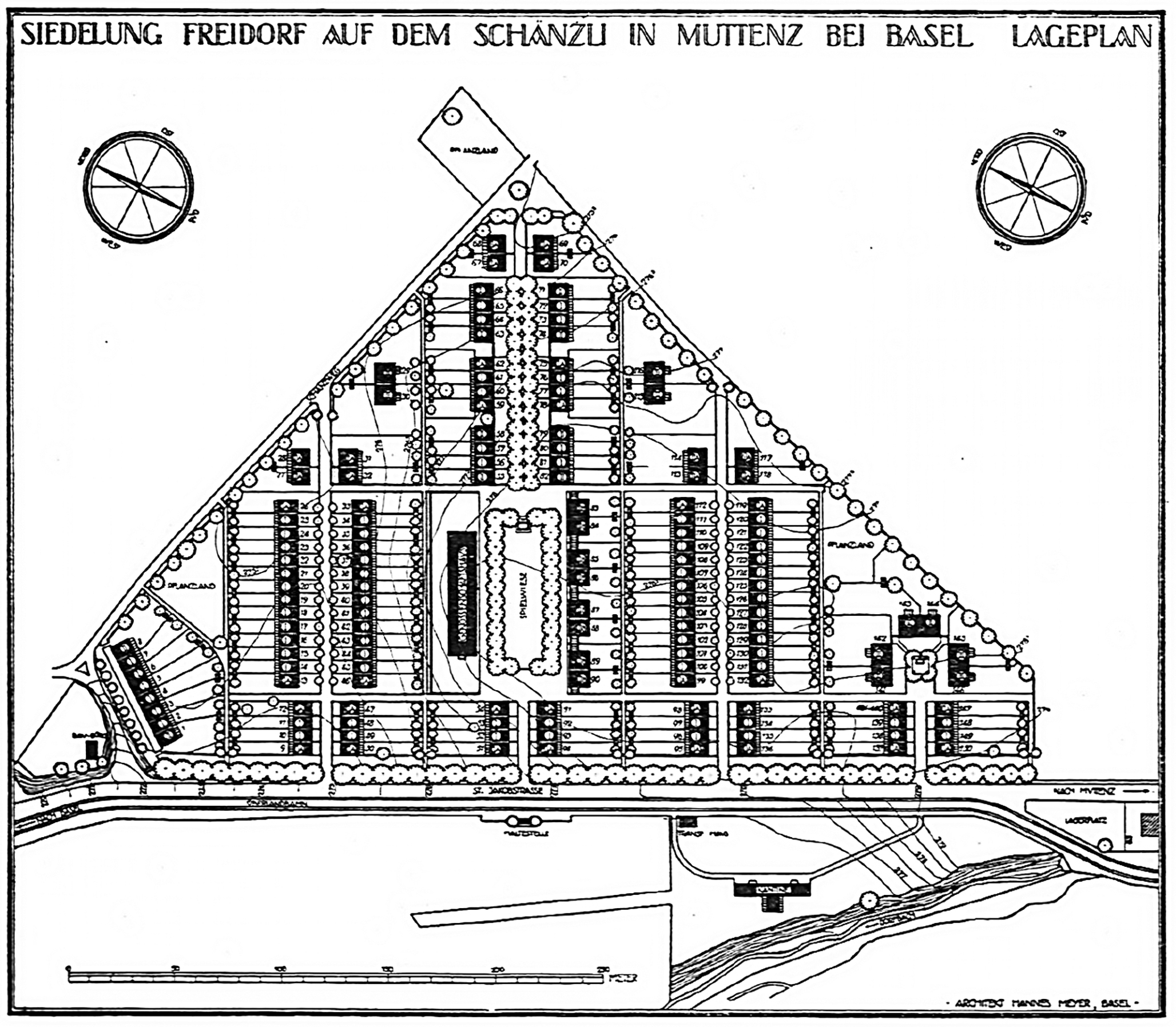

Das zwischen Muttenz und Basel gelegene Freidorf besetzt eine dreieckige Parzelle. Im Zentrum der Anlage steht das Genossenschaftshaus, in dem ein Versammlungssaal, die Schule, eine Bibliothek und ein Laden untergebracht waren. Angegliedert ist eine grosse Grünfläche zur gemeinschaftlichen Nutzung.

Die Wohnzeilen folgen einem strikten Schema, doch gelingt es Meyer, mittels Kopfbauten und Rücksprüngen einzelne Strassenzüge zu Untereinheiten zusammenzuschliessen, was Pestalozzis Prinzip der kleinen Kreise entspricht. Die gesamte Siedlung setzt sich aus nur wenigen Haustypen zusammen. Durch die Verwendung normierter Bauteile konnten die Baukosten möglichst tief gehalten werden, und über die formale Gleichartigkeit kam die Gleichstellung aller Bewohner baulich zum Ausdruck.

Einschränkend muss jedoch angeführt werden, dass selbst im Freidorf einige Bewohner gleicher waren als die übrigen: Hannes Meyer und Johann Friedrich Schär – Architekt und geistiger Vater der Siedlung – bezogen deutlich grössere Hauseinheiten. Jedes Reihenhaus verfügt über einen kleinen Nutzgarten, um die Arbeiter nicht nur mit einer unkündbaren Wohnung zu versorgen, sondern ihnen, insbesondere in Krisenzeiten, nach dem Selbstversorgerprinzip die Existenz zu sichern.

Revolutionäre Tendenzen

Die Genossenschaftsbewegung erlebte in jenen Jahren einen Aufschwung. Es entstand die Gesellschaft zur Förderung von genossenschaftlichen Siedlungen, die 1919 mit einer Zürcher und einer Luzerner Gruppierung zum «Schweizerischen Verband zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues» (SVW) fusionierte – dem heutigen Dachverband der Schweizer Baugenossenschaften «Wohnbaugenossenschaften Schweiz». In der Basler Sektion wirkten neben Meyer auch der Querdenker Konrad von Meyenburg (1870–1952) und der Architekt Hans Bernoulli (1876–1959). Letzterer setzte sich mit bisweilen polemischer Vehemenz für eine Freiwirtschaft und Verstaatlichung des Bodens ein, weshalb die ETH Zürich ihm 1938 seine Professur entzog.

Mit von der Partie war zudem eine weitere treibende Kraft der schweizerischen Genossenschaftsbewegung: Emil Klöti (1877–1963). Als Gründungsmitglied des SVW und Nationalrat engagierte er sich zunächst auf Bundesebene für den kommunalen Siedlungsbau, ehe er von 1928 bis 1942 als erster «roter» Stadtpräsident von Zürich den genossenschaftlichen Wohnungsbau in der Limmatstadt intensivierte.

Die Tradition bleibt bis heute ungebrochen. Damals wie heute sind Genossenschaftssiedlungen Experimentierfelder neuer Wohn- und Lebensformen, die sich nicht nur des günstigen Mietpreises wegen grosser Beliebtheit erfreuen. Die Stadtzürcher stimmten 2011 dafür, dass bis 2050 der Anteil an gemeinnützigen Wohnungen auf ein Drittel erhöht werden soll.

Normierung und Typisierung

Auch die Normierung und Typisierung im Bauwesen entstand im Umfeld des SVW. Um die Erstellungskosten im Siedlungsbau tief zu halten, setzte sich der SVW ab 1919 für die Entwicklung standardisierter Bauelemente ein, die man in hoher Stückzahl und deshalb günstig zu produzieren hoffte. Doch die publizierten Werkpläne für Minimalhäuser, über die eine Reduktion der Planungskosten angestrebt wurden, stiessen bei der Architektenschaft auf wenig Gegenliebe und lösten heftigen Protest aus.

Die ausführliche Version dieses Artikels ist erschienen in TEC21 29-30-31 «100 Jahre Bauhaus II: Gemeinschaft».

Anmerkung

1 Hannes Meyer, «Die Siedlung Freidorf», in: Das Werk, 12 (1925), Nr. 2, S. 40–51, hier S. 42.