Knappheit, erneuerbare Ressourcen und Materialflüsse

Zukunftsfähige Stadtplanung

Kompromisse für höhere Verfügbarkeit: genug oder zu wenig? Die Städte können sich nicht selbst mit Energie und Baumaterialien versorgen. Es braucht nachhaltige Lieferketten und mehr Daten.

Die Forschung zur nachhaltigen Stadtentwicklung beschränkt sich längst nicht mehr auf die Erforschung von dekarbonisierten Baumaterialien oder erneuerbaren Energiequellen. Vielmehr zeigen die Module des Future Cities Laboratory (FCL), wie dynamisch und interdisziplinär der Bedarf an Wissen aus Politik und Praxis ist.

Entscheidungsträger, die aktiv an der Transformation urbaner Räume beteiligt sind, benötigen zusätzliche Daten zu Material- und Energieflüssen. Ebenso vielversprechend sind Werkzeuge zur Vereinfachung von Entscheidungen mit vielen Variablen. Und auch das Interesse an kollaborativen Planungsmethoden wächst, um die Umsetzung des Paradigmenwechsels hin zu einem nachhaltigen Wandel der Städte weltweit breit zu unterstützen.

Bemerkenswerte Solarpotenziale

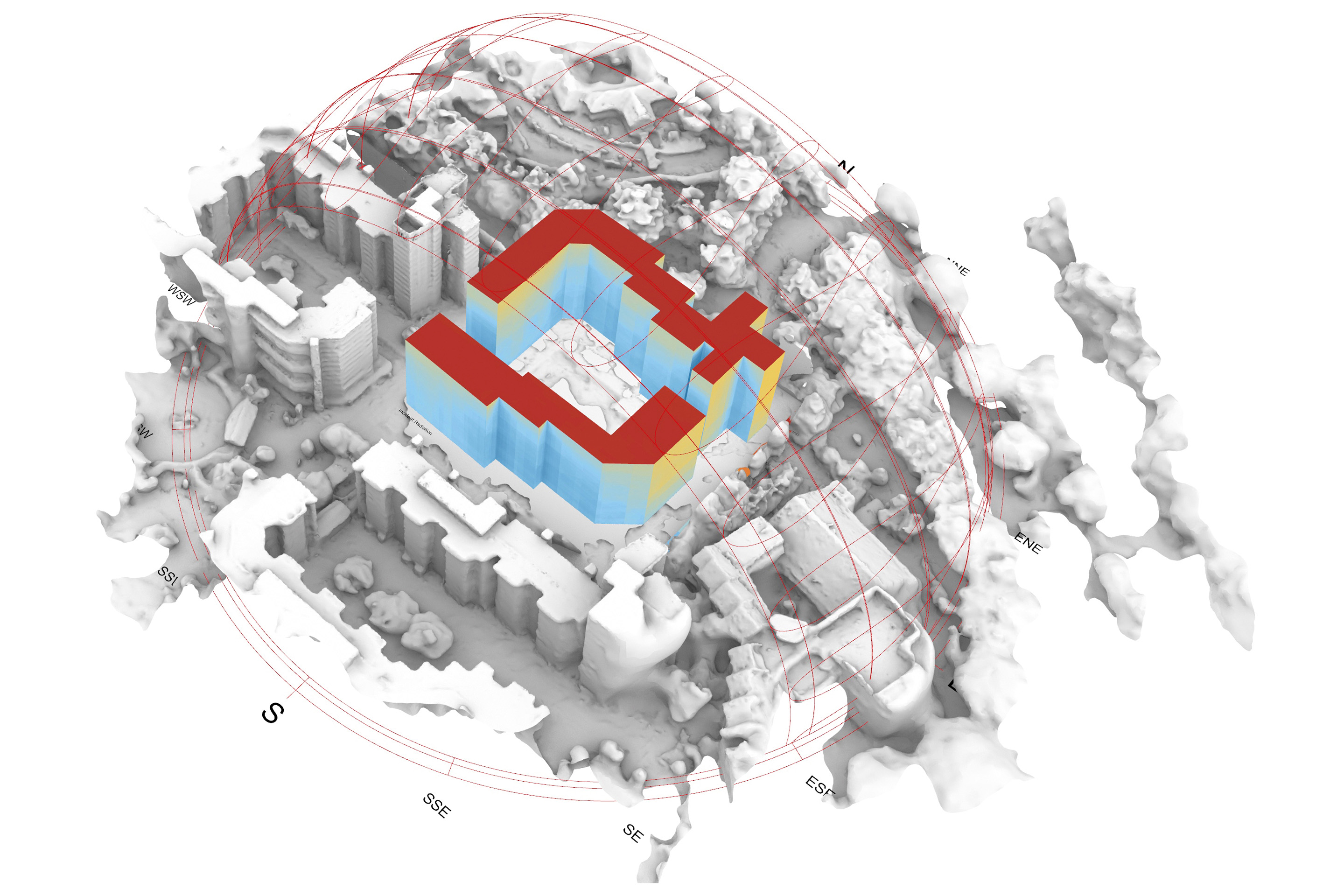

Die Städte sind indes mit einem wachsenden Energiebedarf und begrenztem Platz konfrontiert. Gebäudeintegrierte oder -aufgesetzte Photovoltaikanlagen erzeugen Sonnenenergie dort, wo der Bedarf selbst steigt (z. B. für das Heizen mit Wärmepumpen oder das Laden von Elektrofahrzeugen). Die Solararchitektur kann die dezentrale Stromerzeugung sogar in eine bestehende Infrastruktur einbinden, indem sie Gebäudeflächen und bereits bestehende Versorgungsnetze nutzt. Das Modul Powering the City (POW) untersuchte die Schlüsselaspekte für eine breite Umsetzung von solaren Design-Strategien auf grossmassstäblicher Ebene in Zürich und Singapur.

Die wesentlichen Erkenntnisse sind: In beiden Städten gibt es hohe Potenziale für die Nutzung von Solarenergie – auf Dächern und an Gebäudefassaden –, um Strom mit einem kleineren CO2-Fussabdruck als das Stromnetz zu liefern. Unterschiede gibt es bei der Umsetzung: Während Zürich einen raschen Einsatz von PV durch ökologisch optimierte Lösungen auf begrünten Dächern vorsieht, die dem Ausbau von PV an Gebäuden Grenzen setzen, könnte Singapur gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) in grossem Umfang einsetzen, um bis zu 20% des lokalen Strombedarfs zu decken. Trotz der geografischen Lage kann BIPV an Fassaden einen erheblichen Beitrag zum Strombedarf des öffentlichen Wohnungsbaus leisten und könnte einen Grossteil des Strombedarfs für die Kühlung einer typischen Wohnung abdecken.

Risiken für Landschaften

Da das Hinterland bereits ein kritischer Energie- und Materiallieferant für die Metropolregionen ist, untersucht das Modul New Urban Agendas Under Planetary Urbanisation (NEW) die sozialräumlichen Auswirkungen der Energiewende in den ausgedehnten urbanen Regionen Südostasiens, die von der landwirtschaftlichen Nutzung zur Energieproduktion übergehen. Ein Problem ist der hohe Raumbedarf für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (Solarparks oder Biomasseplantagen mit Zuckerrohr), der denjenigen von fossilen Brennstoffen bei weitem übersteigt.

POW

Powering the City

Assoc. Prof. Dr. Francis Bu-Sung Lee

Prof. Dr. Arno Schlüter

CFC

Circular Future Cities

Prof. Dr. Stefanie Hellweg

Assoc. Prof. Dr. Rudi Stouffs

BIO

Urban BioCycles Mycelium Digitalisation

Prof. Dr. Philippe Block

Es ist zu erwarten, dass die Umstellung landwirtschaftliche Praktiken verdrängen, den Druck auf geschützte Landschaften erhöhen und die Konstellation der Akteure verändern wird. Die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien zur Versorgung von Ballungszentren verdeutlicht die Endlichkeit der Landressourcen und verschärft den Wettbewerb um deren Nutzung. Daher ist die NEW-Forschung von praktischem Nutzen, um die analysierten Risiken und die identifizierten Schlüsselparameter für eine faire, nachhaltige Umwandlung von Agrar- in Energielandschaften einzubringen.

Transparente Materialflüsse

Über die Energiewende hinaus muss die gebaute Umwelt einen doppelten Wandel vollziehen: Erstens müssen ihre Treibhausgasemissionen in allen Liefer- und Rückbauketten reduziert werden, vor allem durch die Umwandlung linearer Verbrauchsmuster in einen Stoffkreislauf mit regenerativen Strukturen. Zweitens muss die Bauindustrie ihre Zyklen für die Einführung technologischer Innovationen verkürzen. Das Modul Circular Future Cities (CFC) wird die Kreislaufwirtschaft in nachhaltigen Städten und für die beteiligten Akteure mit einem spezifischen Informationsmanagementsystem katalysieren.

Ein Forschungsergebnis könnte ein Kataster der Ressourcen in der gebauten Umwelt sein, das digital mit Stadtplänen verknüpft ist, um städtische Urban-Mining-Potenziale zu lokalisieren. Diese Informationen wären hilfreich für die kollaborative Umsetzung von Kreislaufprinzipien durch Industrie, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. CFC entwickelt auch digitale Werkzeuge, um die in Gebäuden gelagerten Baumaterialien in der Schweiz über Raum und Zeit zu verfolgen. Ein weiteres Forschungsthema betrifft die Verwaltung der Materialinformationen. Ziel ist die Einführung eines dezentralen Datenmanagementsystems, um einen direkten und transparenten Informationsaustausch zwischen einem gemeinsamen Netzwerk von verschiedenen Bauakteuren und Behörden zu ermöglichen.

Upcycling von Biomasseabfällen

Materialien, die bereits dem natürlichen Kreislauf unterliegen und lokal verfügbar sind, sind entscheidend für zirkuläre Gebäude. Ein biobasierter Ersatz für mineralische Bauelemente könnte Myzel sein, das aus der Biomasse von Pflanzen und Bäumen gewonnen wird. Myzelgebundene Verbundwerkstoffe (MBC) eignen sich als Akustikplatten oder zur Wärmedämmung, was sie ideal für Anwendungen im Innenausbau macht. Das Modul Urban BioCycles Mycelium Digitalisation (BIO) erforscht die lokale Landwirtschaft als eine Quelle von Rohstoffen für die Herstellung von MBCs. In der Schweiz liegt der Schwerpunkt auf Stroh, Hanf und Industrieabfällen, während in Singapur das Rohmaterial – wie Reishülsen und Bambus – aus den Nachbarländern importiert wird.

Ein herausragender Vorteil – und das Hauptthema in der Forschung – von MBCs ist, dass sie lokal produziert werden können. Aber unterschiedliche Rohmaterialien führen zu MBC-Typen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Deshalb konzentriert sich die Forschung auf die Charakterisierung dieser Materialien, um ihre Leistung für spezifische Anwendungen in der Architektur, im Bauwesen und in der digitalen Fertigung zu optimieren und gleichzeitig ihren zirkulären Lebenszyklus zu nutzen, um die Nachhaltigkeit durch die Verwendung von aus Abfällen gewonnenen Materialien zu fördern.