Resiliente infrastruktur, Technologien und Strategien

Zukunftsfähige Stadtplanung

Kollaborative Konzepte für fussgängerfreundliche Städte, sichere Landschaften, nachhaltige Mobilität und partizipative Gestaltung stützen sich auf Datenanalyse und Multi-Level-Modellierung.

Angesichts globaler Umweltkrisen und Pandemien stehen verstädterte Gebiete unter ständigem Anpassungsdruck. Änderungen gesellschaftlicher Trends und des Nutzerverhaltens werden häufiger und sind schwer vorhersehbar. Da dies spürbare Auswirkungen auf die städtische Infrastruktur hat, müssen Strategien für eine nachhaltige und anpassungsfähige Gestaltung von Städten vielfältige, dynamische Einflüsse berücksichtigen.

Die Integration von themenübergreifenden Wechselwirkungen wird zu einer wesentlichen Planungsaufgabe in der Stadtentwicklung. Für die Entscheidungs- und Umsetzungsebene werden computergestützte Entwurfsmethoden benötigt, mit denen eine Vielzahl von zusätzlichen Informationen und Datenquellen berücksichtigt werden können. In den Modulen des Future Cities Laboratory (FCL) werden innovative Werkzeuge erprobt, die einen reaktionsfähigen, polymathischen Entwurf von legitimen und belastbaren Entwicklungspfaden für städtische Gebiete ermöglichen.

Städtische Komplexität simulieren

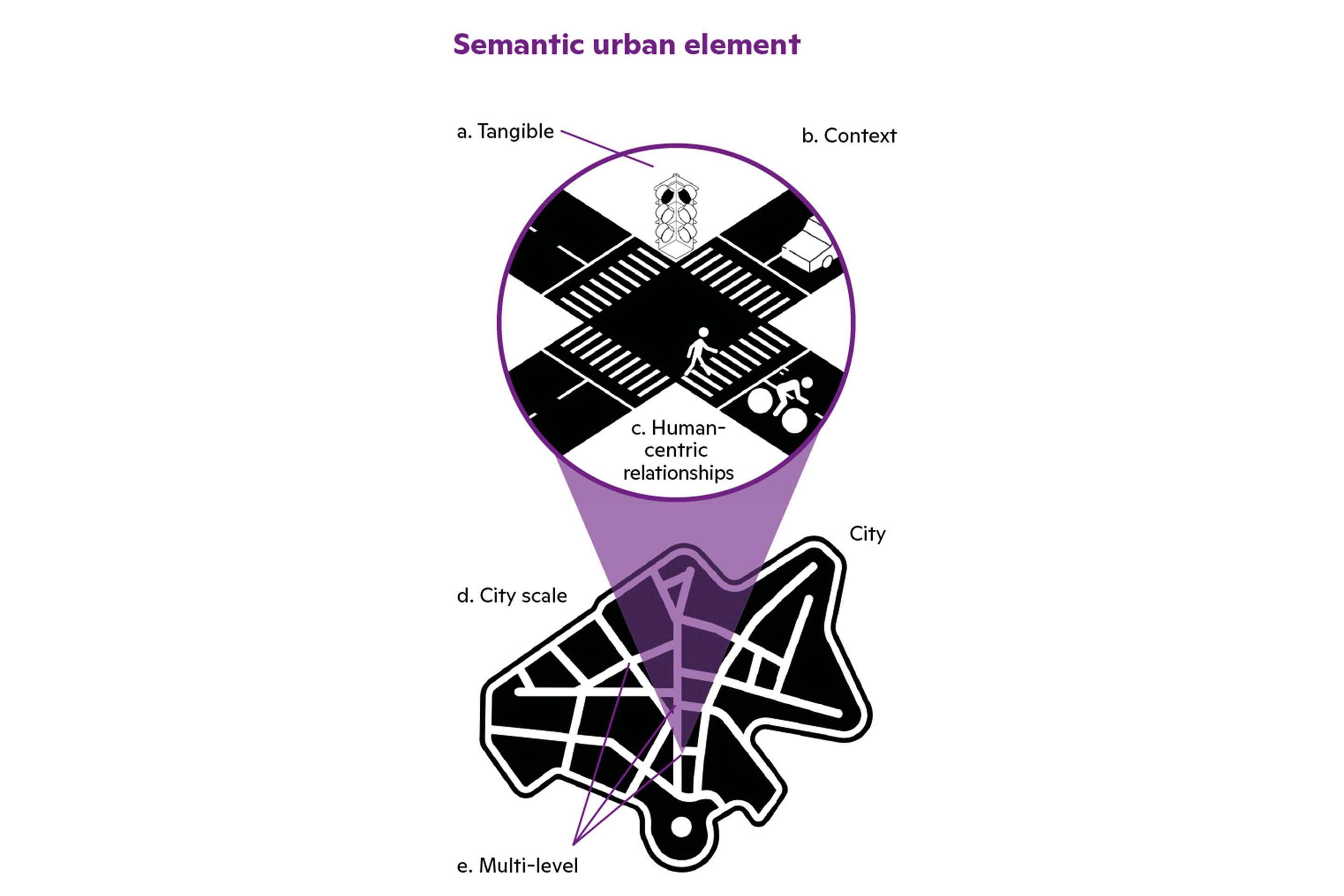

Das Modul Semantic Urban Elements (SUE) macht komplexe urbane Strukturen und Beziehungen für Planende greifbar. Es simuliert urbane Komplexität mit menschenzentrierten Technologien, etwa um die Fussgängerfreundlichkeit von Städten zu optimieren oder die gemeinsame Nutzung von Strassen durch unterschiedliche Verkehrsträger zu evaluieren. Es erweitert technokratische, datengetriebene Prozesse für Politik und Stadtplanung um ein sozio-technisches Konzept, um nutzungsorientierte Lösungen im urbanen Raum zu ermöglichen.

SUE definiert einen städtischen Raum, der mit verschiedenen Informationen auf mehreren Ebenen digital erfasst wird. Eine Besonderheit dieser Methode besteht darin, eine Brücke von der evidenzbasierten menschlichen Wahrnehmung zu partizipativen Entwurfslösungen zu schlagen. Sie stützt sich hauptsächlich auf Datenanalyse, um eine urbane Suchmaschine für Planerinnen und ein Werkzeug für Interventions- und/oder Auswirkungssimulationen bereitzustellen.

SUE

Semantic Urban Elements

Asst. Prof. Dr. Filip Biljecki

Prof. Dr. h.c. Dirk Helbing

AMI

Adaptive Mobility, Infrastructure, and Land Use

Asst. Prof. Dr. Prateek Bansal

Prof. Bryan T. Adey

RES

Resilient Blue-Green Infrastructures

Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey

Assoc. Prof. Dr. Michiel van Breugel

Die urbane Analytik ist ein zentraler Bestandteil von SUE, basierend auf einem innovativen Gebrauch von menschengenerierten Wahrnehmungen: Street-View-Bilder werden zu besseren Datenquellen als Sensoren. Sie ermöglichen ein Crowdsourcing von Milliarden von visuellen Merkmalen weltweit, die individuelle Informationen über die städtische Umwelt und menschliche Aktivitäten in Städten darstellen, etwa aus der Perspektive von Fussgängern, Radfahrerinnen oder Autofahrern.

FCL hat in Zusammenarbeit mit der National University of Singapore einen Street-View-Bilddatensatz aus Zürich, Singapur und weiteren über 650 Städten weltweit veröffentlicht. Er enthält mehr als zehn Millionen Bilder und 340 kontextuelle und räumlich-zeitliche Merkmale und kann als urbane Wissensbibliothek für spezifische Entwurfsstudien oder Wahrnehmungsanalysen dienen.

Nachhaltige, anpassungsfähige Mobilität

Die Qualität der Verkehrssysteme wird von den Nutzern subjektiv nach der aktuellen Situation beurteilt. Staus, Zugverspätungen, überfüllte Strassenbahnen in der Rushhour oder fehlende Ladestationen für Elektroautos gehören zu den häufigsten Beschwerden. Eine objektivere Bewertung beruht aber auch auf dynamischen Interaktionen: Die Bedürfnisse der Beteiligten ändern sich, und die ständig angepasste Infrastruktur wird manchmal später als erwartet fertiggestellt.

Daher benötigen Eigentümer, Betreiberinnen oder Anbieter bessere Instrumente für die Planung eines adaptiven Verkehrssystems. Das Modul Adaptive Mobility, Infrastructure and Land Use (AMI) befasst sich mit diesem Thema, indem es untersucht, wie Planungsprozesse für Verkehrsinfrastrukturen verbessert werden können, um gesellschaftliche Bedürfnisse zu gewährleisten oder wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen zu antizipieren. Ziele dieses Forschungsprojekts sind die Entwicklung einer reaktionsfähigen Infrastrukturplanung und die Implementierung von belastbaren Verkehrssystemen.

AMI hat erstmals den Planungsprozess der Schweizer Verkehrsinfrastruktur modelliert, indem es dessen Fähigkeit, gesellschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen, kritisch bewertet und Verbesserungsvorschläge unterbreitet hat. Fortgeschrittene Planungsmethoden werden auch beispielhaft eingesetzt, um die Einführung von Elektroladeinfrastruktur in Singapur und den Ausbau von Strassenbahnlinien in Ballungsräumen in der Schweiz zu unterstützen.

Entwurf: Kollaboration mit Stakeholdern

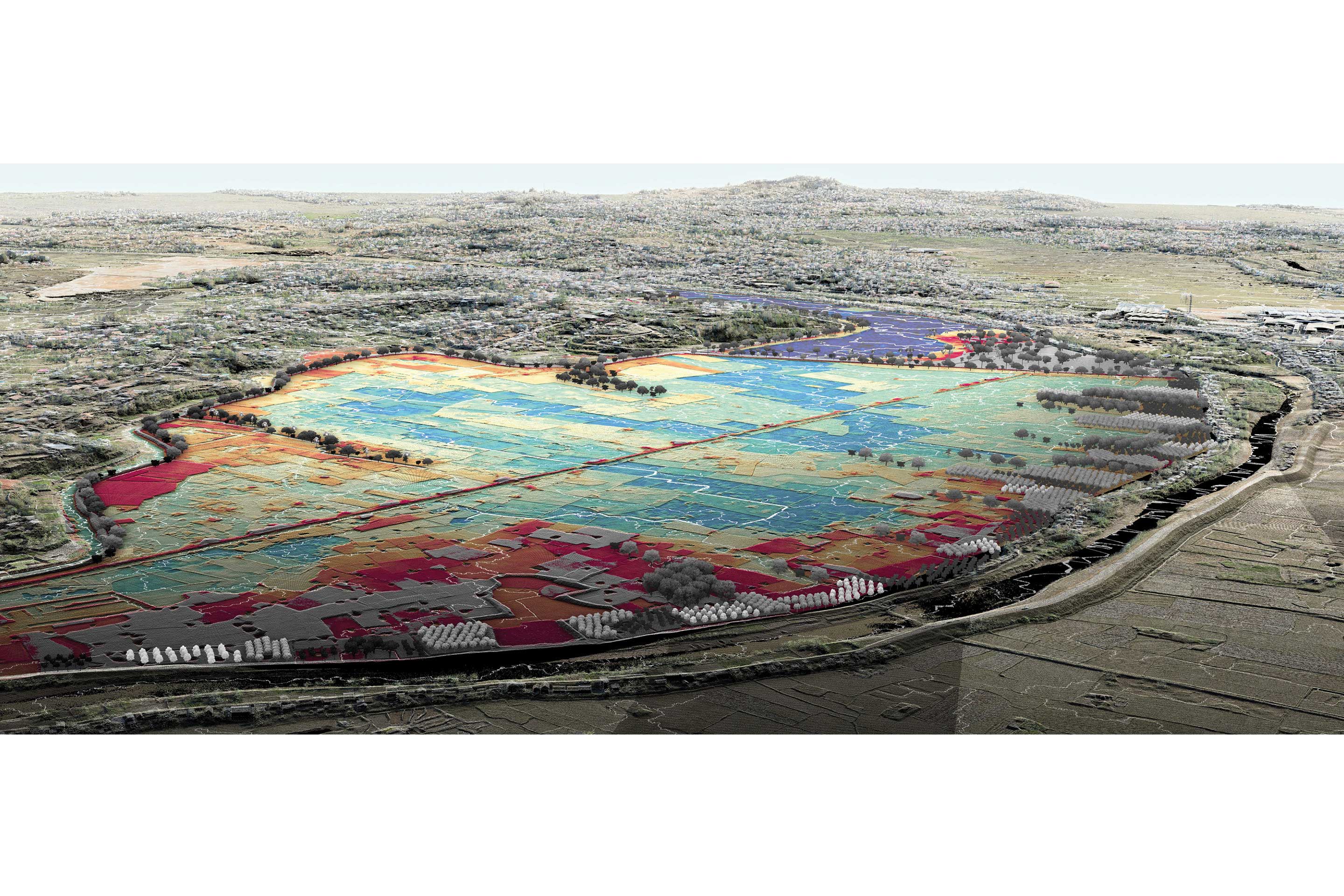

Die Anpassung an den Klimawandel zwingt Städte und urbanisierte Gebiete dazu, ihre künftige Gestaltung auf widerstandsfähige Strukturen auszurichten. Um Überschwemmungsrisiken zu mindern und die Ernährungssicherheit zu stärken, muss dieser Wandel auf sozio-ökologischer Inklusion erfolgen. Daher konzentriert sich das Modul Resilient Blue-Green Infrastructures (RES) auf einen standortspezifischen Gestaltungsansatz, der das physische Terrain und den Boden als primäre Infrastruktur urbanisierter Landschaften betrachtet.

Der Studienort ist Antananarivo, die überschwemmungsgefährdete Hauptstadt von Madagaskar, ein etabliertes Thema für das Design Research Studio DRS am Departement Architektur der ETH. Dort arbeiten Forscherinnen und Forscher aus der Schweiz, Singapur und Madagaskar zusammen und erfassen das Gebiet mit grossflächigen Vermessungen und dreidimensionalen Modellierungsmethoden.

Der Paradigmenwechsel für eine integrative Stadt- und Raumplanung – umgesetzt auch durch das RES-Modul – ermöglicht eine ganzheitliche Vision für lokale Anpassungen: Die Planerinnen und Planer gehen von den aktuellen Landnutzungen und den qualitativen Bedürfnissen der Stakeholder aus. Das Ergebnis ist, dass die bestehenden Qualitäten der Gemeinden und der peri-urbanen Landschaft durch diesen Planungsansatz respektiert und sogar gefördert werden. Das RES-Modul zeigt, dass die Gestaltung ebenso wichtig ist wie die Technik, um Diskussionen über sozialverträgliche Lösungen zu ermöglichen.