Mit Materialvielfalt Emissionen senken

Die Baustoffe Gusslehm, Lehmsteine und zementfreier Beton des Pavillons «Manal» auf dem Campus der Hochschule Luzern können konventionellen Beton ersetzen. Das Projektteam informiert über die aktuelle Forschung zu den Materialeigenschaften und deren Einfluss auf die Konstruktion.

Vor drei Jahren hatte Gnanli Landrou, Mitgründer von Oxara, die Idee, aus den CO2-armen, zementfreien Binde- und Zusatzmitteln seines Unternehmens einen Pavillon zu realisieren – ein Pionierprojekt. Als Leuchtturm für nachhaltiges Bauen konzipiert, war das Vorhaben mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Nach der Zusammenführung von Branchenakteuren, die sich für einen nachhaltigen Wandel engagieren, blieb eine entscheidende Frage offen: Wo sollte der Pavillon errichtet werden?

Die Hochschule Luzern erklärte sich bereit, das Bauwerk für zwei Jahre auf ihrem Campusgelände in Horw aufzunehmen. Sie forscht mit Oxara und weiteren Wirtschaftspartnern sowie der ETH Zürich, der Berner Fachhochschule, der FH Ost und der Empa im fünfjährigen Innosuisse-Flagship-Projekt «Think Earth» zum regenerativen Bauen und integrierte den Pavillon als Fallstudie. Darüber hinaus nahmen die HSLU und Oxara das Bauwerk in die interdisziplinäre Lehre auf und ermöglichten studentische Entwurfsarbeiten mit dem Fokus auf Holz und Lehm.

Drei Baustoffe ersetzen den Zement

Folgende Baustoffe kamen bei der Erstellung des Pavillons zum Einsatz:

Oulesse®-Beton wird aus dem zementfreien Bindemittel Oxacrete Oulesse® hergestellt, das auf rezykliertem, fein gemahlenem Mischabbruch und Mineralsalzen basiert. Die Festigkeit gleicht der eines zementbasierten Betons der Klasse C20/25, jedoch ist die Festigkeitsentwicklung langsamer als bei einem konventionellen Beton. Im Vergleich zu diesem kann bis zu 70 % CO2 eingespart werden.

Zum ersten Mal wurden unter industriellen Bedingungen im Betonwerk von Kibag in Buchrain 40 m3 Oulesse®-Beton produziert, auf die Manal-Baustelle nach Horw transportiert und dort verbaut. Dabei galt als Herausforderung, den Mischer im Betonwerk auf das neue Material einzustellen. Der Mischablauf und die Wasserdosierung mussten so aufeinander abgestimmt werden, dass der Einbau auf der Baustelle gewährleistet werden konnte.

Die im Rahmen des Forschungsprojekts gewonnenen Daten lieferten wichtige Erkenntnisse für die industrielle Herstellung von Oulesse®-Beton.

Als Gusslehm wird die massive monolithische Lehmbauweise bezeichnet, bei der eine Mischung – ähnlich wie bei Beton – in eine Schalung gegossen wird. Der Gusslehm Nossim setzt sich aus einem Drittel Lehm und zwei Dritteln konventioneller Gesteinskörnung unter Beigabe von 3 % Oxacrete® Nossim zusammen. Das zementfreie Zusatzmittel Oxacrete® Nossim verflüssigt den Lehm, bis er giessfähig wird und sich anschliessend so weit verfestigt, dass er ausgeschalt werden kann.

Die Oxabloc-Lehmsteine stammen von der Firma Terrabloc. Im Werk wird die Mischung, die aus Aushubmaterial und 2 % Oxabrick® Loko besteht, in erdfeuchter Konsistenz in Schalungen gerüttelt und gepresst. Der zementfreie Stabilisator Oxabrick® Loko führt zu einer Festigkeit von ca. 10 MPa und sorgt für die Wasserstabilität der Steine. Beim Manal-Pavillon wurden die Oxablocs von der Firma Erne unter Verwendung eines frisch entwickelten Lehmmörtels erstmals in Gewölbeform vermauert.

Das Material bestimmt den Entwurf

Im Designprozess passten sich die Architektin Sara Sherif (Oxara) und der Architekt Stefan Wülser (HSLU) kontinuierlich an die Entwicklungen vor Ort und die daraus gewonnenen Erkenntnisse an. Das ursprüngliche Design, das zunächst nur ein einziges Material von Oxara beinhaltete, wurde schliesslich zu einer Struktur aus drei verschiedenen Oxara-Materialien.

Die Herausforderung bestand darin, die stetigen Innovationen weiterzuverfolgen und das Projekt trotzdem termingerecht abzuschliessen. Anspruchsvoll war auch die Sicherstellung von Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Die involvierten Bauingenieure von WaltGalmarini mussten die Eigenschaften und das Verhalten der neuen Materialien im Sinne einer «versuchsbasierten Bemessung» nach SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken einordnen. Dies soll im Kontext des ökologischen Wandels auch als Anstoss dienen, dringend benötigte Normen für diese Materialien zu entwickeln.

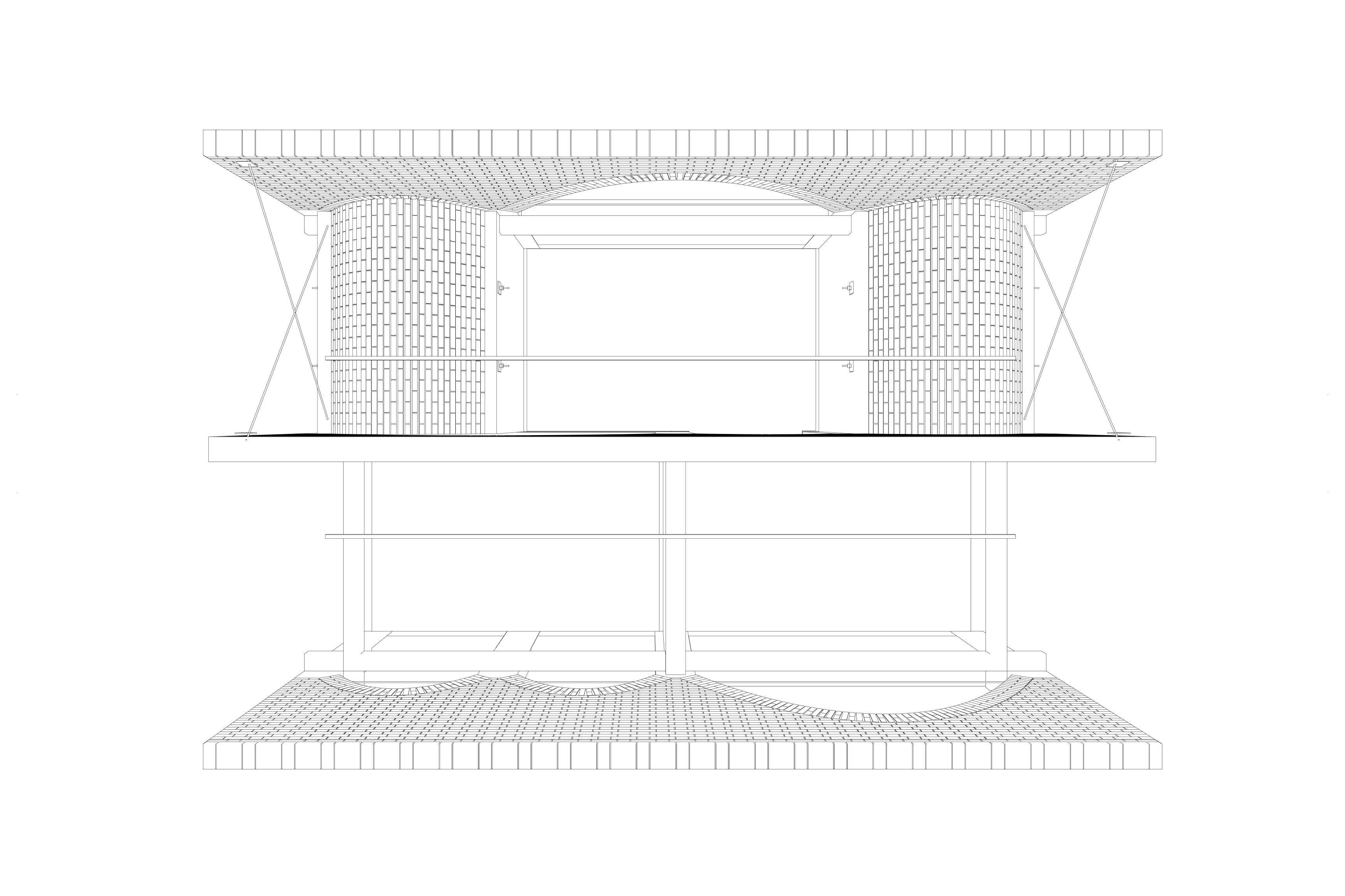

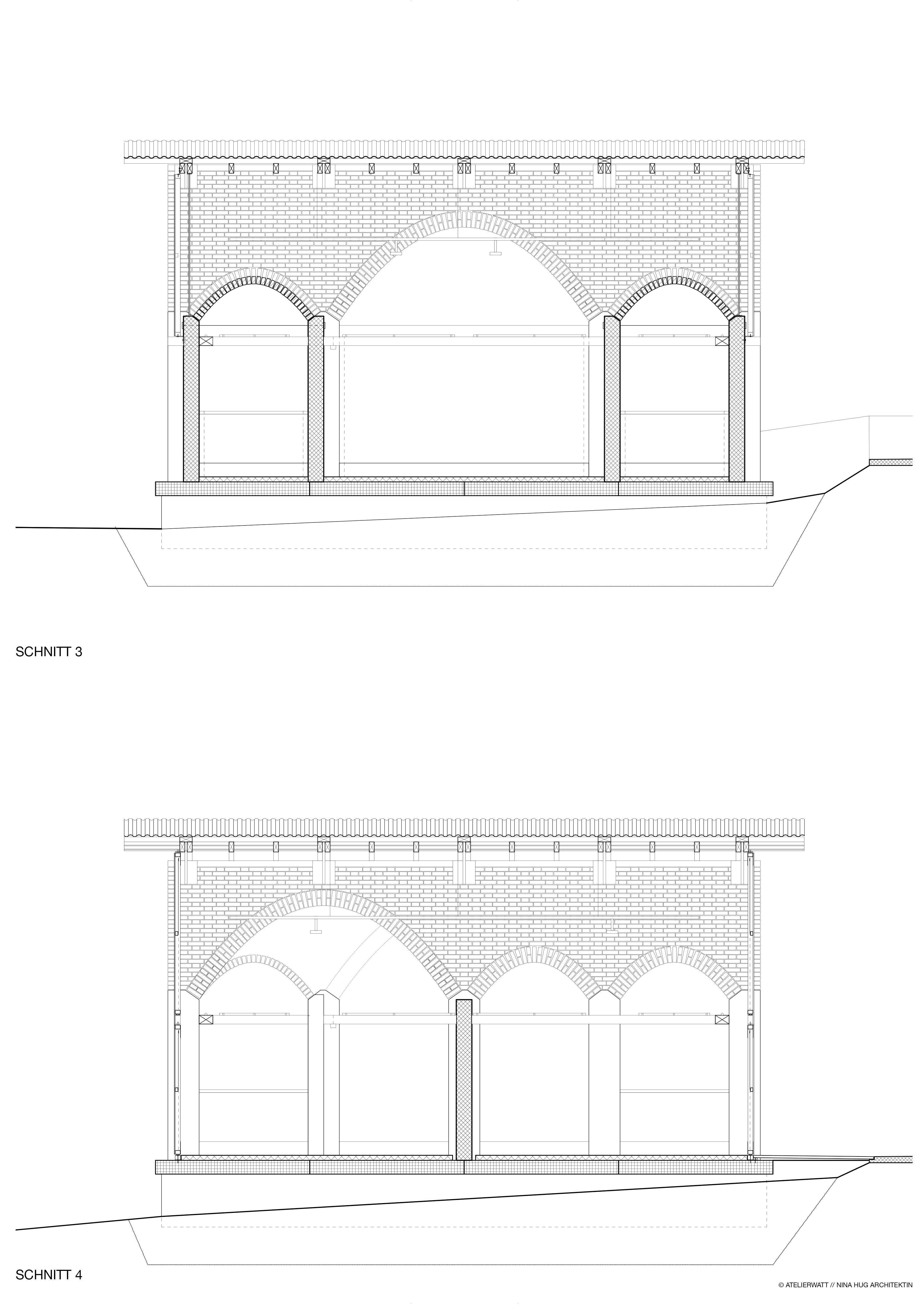

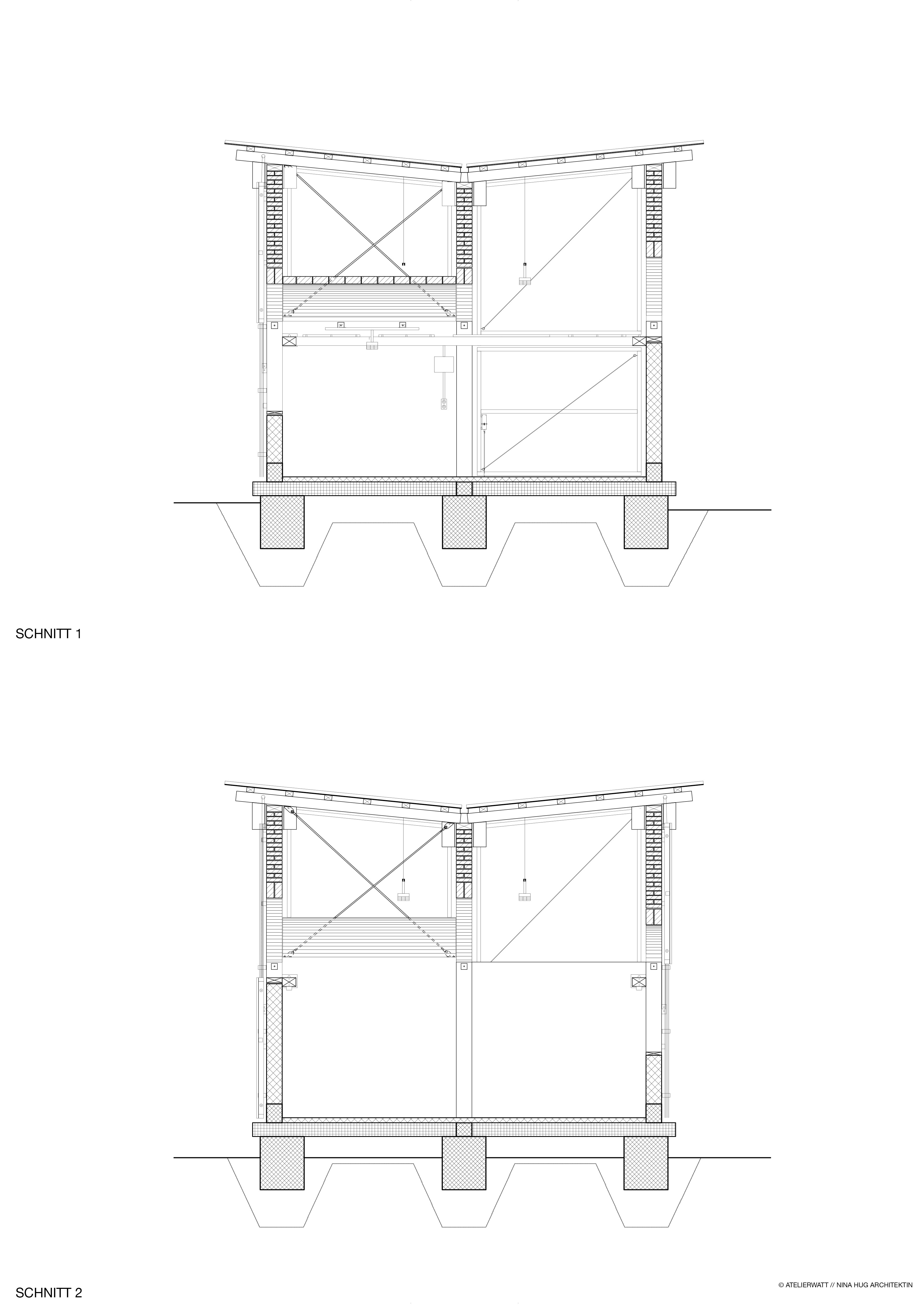

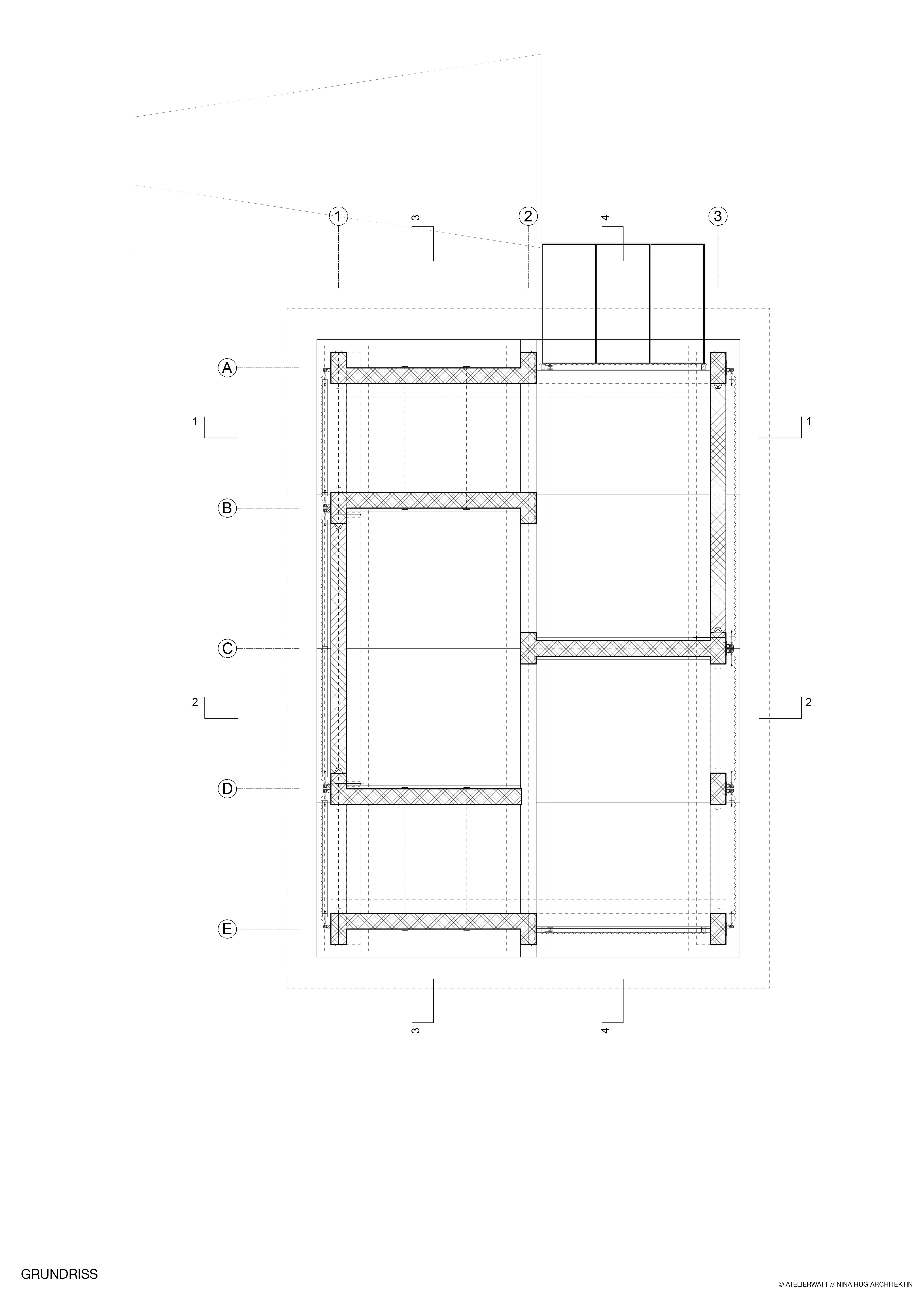

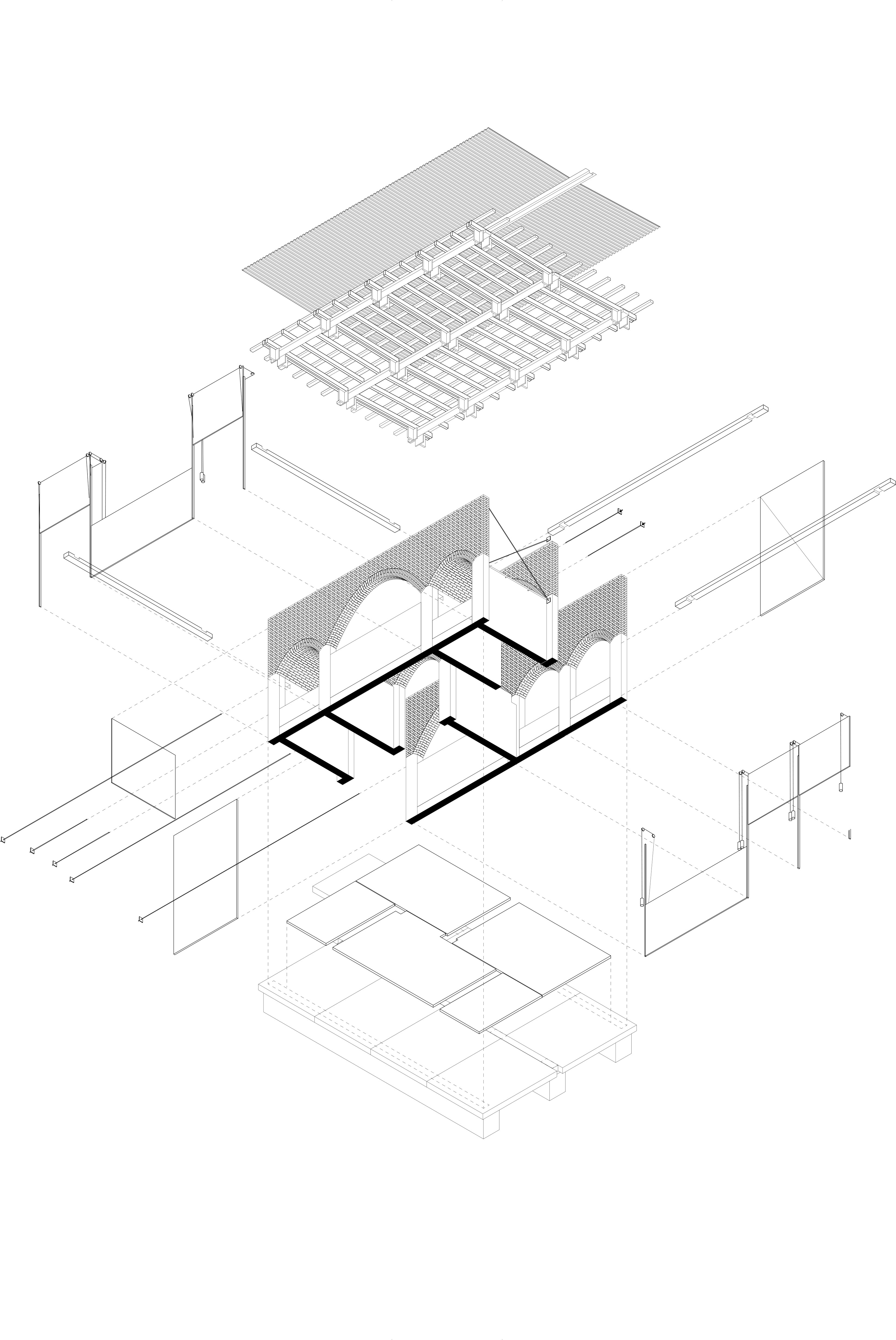

Im Manal-Pavillon geht die architektonische Sprache aus den Eigenschaften der verwendeten Materialien hervor. Ein einziges Material konnte nicht alle Anforderungen erfüllen, vielmehr musste präzise analysiert werden, wo jedes Material am besten eingesetzt wird, um ein kohärentes Ganzes zu schaffen. Die dreiachsige Struktur folgt einem polyrhythmischen Raster und basiert auf wiederverwendeten Betonplatten aus einem umgebauten Tunnel. Fundamente und tragende Wände sind aus Oulesse®-Beton gegossen, während die Fassade aus Nossim-Gusslehm besteht.

Auf jeder Achse sind Gewölbebögen mit zwei unterschiedlichen Spannweiten und Stichhöhen angeordnet, deren Verschiebung eine Vielfalt an Räumen und Stimmungen im kompakten 50-m²-Grundriss erzeugt. Die Gewölbe aus Oxablocs werden durch Stahlzugstangen ergänzt. Ein Holzringbalken hält die gesamte Struktur zusammen.

Die Dachkonstruktion bildet eine Scheibe, die durch vertikale Auskreuzungen aus Stahl mit den aussteifenden Wänden aus Oulesse®-Beton und über Klemmen mit den gemauerten Wänden verbunden ist. Dabei zeigt sich, dass die von Oxara entwickelten Materialien im Verbund mit anderen nachhaltigen Baumaterialien höchste Performance erreichen und der Einsatz von CO2-intensiven Baustoffen fast vollständig vermieden werden kann.

Nachhaltigkeit spielte beim Bau des auf eine Nutzungsdauer von zwei Jahren ausgelegten Pavillons eine grosse Rolle. Daher wurde bereits in der Planungsphase an den Rückbau gedacht. Bauteile wie Tunnelplatten, Fenster, Dachwellblech und Lampen wurden wiederverwendet oder sind für die zukünftige Wiederverwendung oder Recycling geeignet.

Messungen und Tests geben Gewissheit

Der Manal-Pavillon ist der erste Baustein einer Reihe von Fallstudien des «Think Earth»-Forschungsprojekts. Er ermöglicht es, Messdaten zu Gusslehmwänden zu erheben, die für die weiterführende Forschung interessant sind. Dazu hat das Institut für Bauingenieurwesen der HSLU Technik & Architektur mit der Professur für Architektur und Gebäudesysteme der ETH Zürich ein Messkonzept ausgearbeitet, das Messungen zu Rissbildung, Rissweiten, Schwinden und Feuchteverhalten der Gusslehmwände erlaubt. Zu den Feuchtemessungen am Bauwerk werden ergänzende Laboruntersuchungen durchgeführt, die dazu dienen, die Festigkeitsentwicklung des Materials über die Zeit unter verschiedenen Lagerungs- beziehungsweise Feuchtebedingungen zu ermitteln.

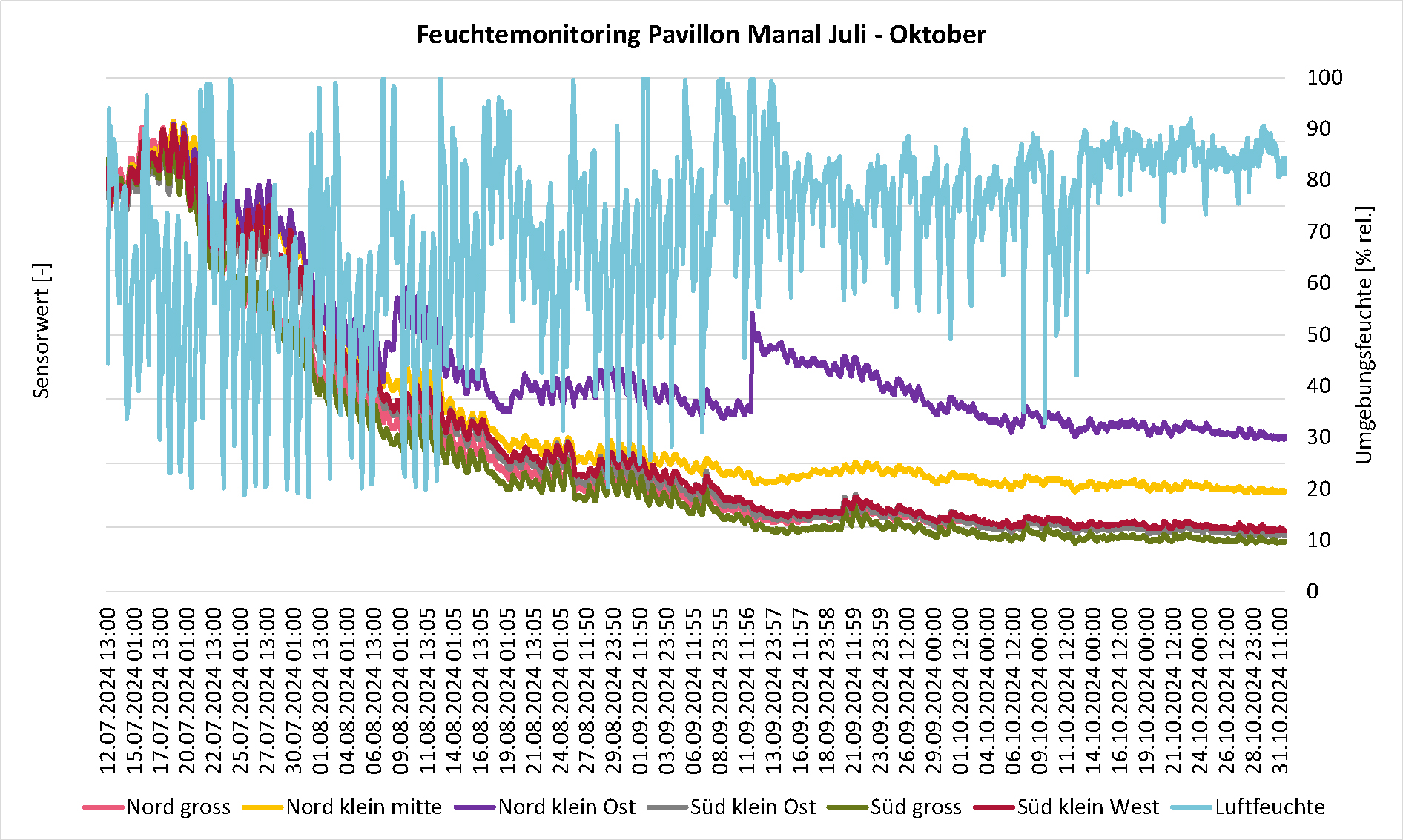

Der Fokus des Monitorings am Manal-Pavillon liegt hierbei auf den nicht tragenden Wänden aus Nossim-Gusslehm. In der Fuge zwischen Oulesse®-Betonwänden und Nossim-Lehmwänden wird die Rissöffnung überwacht, während an den Wänden das Schwinden und Setzen des Materials gemessen wird. Darüber finden Distanzmessungen in einem fixen Messraster statt, um die Veränderungen zu dokumentieren. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Risse und das Schwinden mit der Austrocknung korrelieren und nach ca. 30 Tagen bereits nahe an einem Ausgleichszustand liegen.

Die Materialfeuchte hat einen wesentlichen Einfluss auf die Festigkeit von Lehmbauteilen. Daher sind das Feuchtemonitoring sowie die begleitenden Festigkeitsprüfungen von grosser Bedeutung, um die Festigkeitsentwicklung von in situ gegossenen Lehmwänden besser einschätzen zu können.

In alle sechs Nossim-Wände wurden Feuchtesensoren eingegossen, die die Materialfeuchte kontinuierlich messen. Wie die Grafik «Feuchteregulierung» zeigt, erreicht die Austrocknung bereits nach ca. 30 bis 40 Tagen ein Plateau, wobei die Wände je nach Orientierung unterschiedlich trocknen. Sie reagieren auf die täglichen Schwankungen der Umgebungsfeuchte und je nach Exposition auf Regenereignisse.

Da für Lehmbaustoffe keine handelsüblichen Feuchtesensoren verfügbar sind, wurden Sensoren aus der Bewässerungstechnik im Agrarbereich verwendet. Deren Kalibrierung für Lehmbaustoffe ist ebenfalls Inhalt des Forschungsprojekts.

Trotz des kleinen Massstabs stellt der Pavillon grundlegende Fragen der heutigen Baukultur – eine Reflexion über die gebaute Umwelt und der Versuch, Nachhaltigkeit mit architektonischer Innovation zu vereinen.

Forschungspavillon Manal, Horw

Bauherrschaft

HSLU Hochschule Luzern T&A, Horw; Oxara, Dietikon

Initiative und Materialtechnologie

Oxara, Dietikon

Konzept und Architektur

Sara Sherif (Oxara), Stefan Wülser (HSLU), Nina Hug (Nina Hug Architektin), Pascal Hofer (atelier watt)

Tragkonstruktion

WaltGalmarini, Zürich

Uwe Teutsch (HSLU), Horw

Ausführung

Erne Bauunternehmung, Laufenburg; Kibeco (Kibag), Zürich; Küng Holzbau, Alpnach; Marti Bauunternehmung, Zürich; Müller Steinag Gruppe, Rickenbach LU; Neomat, Beromünster; Repoxit, Illnau-Effretikon; Stahl- und Traumfabrik, Schlieren; Terrabloc, Rickenbach LU

Beratung und Lieferung

Re-Use-Baustoffe

Zirkular, Basel

Unterstützung

Bundesamt für Umwelt BAFU, Ittigen; Swiss Prime Site, Zug; Klimastiftung Schweiz, Zürich; Holcim Schweiz, Zürich

Fertigstellung

2024

Grundfläche

50 m²