Planifier les vides

Francesco della Casa, architecte cantonal à Genève, livre une analyse fine de l'aménagement du territoire en Suisse et de la difficulté à combiner une planification qui s'appuie sur une charpente paysagère et un réseau d'espaces publics avec le morcellement communal institutionnel du terrtoire.

Si l’on examine l’histoire du territoire européen, on pourrait pointer l’existence d’un paradoxe. En Europe, la ville, les territoires ruraux comme les territoires de montagne apparaissent s’être développés jusqu’à l’aube du XXesiècle d’une manière que l’on considère aujourd’hui comme harmonieuse. Ces qualités, qui font l’objet d’un large consensus tant chez les théoriciens – de Leonardo Benevolo à Vittorio Magnago Lampugnani – que pour les profanes, ont entraîné pour la plupart de ces territoires des mesures de protection patrimoniale, puis en ont fait des destinations prisées par le tourisme de masse. Cet attrait et ce consensus s’affaiblissent très nettement dans la seconde moitié du XXesiècle, à savoir dès l’instant où commencent à se développer les instruments de planification qui caractérisent la discipline de l’urbanisme. A quelques notables exceptions près, combien de villes nouvelles, de zones industrielles, de plans de quartier sont-ils aujourd’hui des modèles attractifs, tant pour les professionnels que pour les simples citoyens ?

On aurait pourtant tort de déduire hâtivement de ce paradoxe qu’il démontrerait l’inefficience des instruments d’aménagement, ou que le « laisser-faire » eût été préférable. A partir de la fin de l’Ancien Régime jusqu’à nos jours, plusieurs phénomènes que l’on peut qualifier de révolutions, se succédant dans un temps extrêmement court à l’échelle de l’histoire, ont exercé une influence conjointe sur les territoires, d’une manière qui est allée s’accélérant : révolutions politiques, industrielles, culturelles ou sociales, explosion démographique, démultiplication des modes de transports, essor des télécommunications, consommation de masse, globalisation, changements climatiques, dématérialisation… Il s’agissait davantage de tenter de pallier à des inconvénients massifs, souvent bien après que l’on ait pris conscience de leurs effets néfastes, plutôt que de se projeter de manière visionnaire vers le futur, lequel n’a eu de cesse de prendre l’humanité de vitesse depuis un ou deux siècles. C’est n’est donc sans doute pas un hasard si, contrairement à l’architecture, les grandes figures – telles Ildefonso Cerdà, Raymond Unwin, Maurice Braillard, Patrick Geddes, Steen Eiler Rasmussen, Joan Busquets ou Bernardo Secchi – restent relativement peu nombreuses dans la discipline de l’urbanisme.

Il n’empêche que la transition rapide, l’espace de quelques décennies, d’une situation où la grande majorité des individus composant la société appartenaient très majoritairement au secteur primaire, puis au secteur secondaire, elle s’est aujourd’hui déplacée vers le secteur tertiaire, ce qui a eu pour effet de transformer radicalement nos sociétés. Alors qu’il y a encore un ou deux siècles, leur relative stabilité permettait de les observer, de les décrire, puis de prédire relativement aisément leur évolution à court et moyen terme, elles se sont transformées de nos jours en phénomènes liquides, selon le mot du sociologue anglais Zygmunt Bauman1 dont il est devenu quasiment impossible de prédire les évolutions. La vitesse et l’accélération, théorisées par Paul Virilio2 comme les caractéristiques dominantes de notre espace contemporain, ont entraîné la contraction sociale du temps, qui se limite à l’immédiateté du présent. Nos sociétés sont en train de perdre la mémoire.

Le territoire à une mémoire

Pour sa part, le territoire évolue d’une manière qui, si elle s’est certes accélérée depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, garde néanmoins une inertie très forte et, partant, conserve une part de sa mémoire. C’est assez évident pour sa portion non bâtie – topographie, cours d’eau –, un peu moins pour sa part non bâtie productive – forêts, terres agricoles, vignobles. Ce qui caractérise majoritairement l’évolution de la part bâtie du territoire – voies de circulations, infrastructure, bâtiments – est l’accumulation. La mutation, l’obsolescence ou la ruine restent des phénomènes marginaux. On peut dès lors parler d’une évolution de caractère linéaire, même si elle peut connaître ici ou là des inflexions.

Par conséquent, il est apparu un chiasme croissant entre la transformation de nos sociétés en phénomènes liquides et l’évolution de caractère linéaire des territoires. Il en résulte que chaque intervention sur ceux-ci ne peut se concevoir qu’avec un nombre croissant d’incertitudes et, partant, un risque lui aussi croissant de générer des tensions et des contradictions.

On peut néanmoins pointer une faiblesse dans les instruments qui ont été progressivement mis en place pour aménager le territoire : ceux-ci se sont généralement focalisés sur l’organisation du bâti, à savoir leur disposition, leurs gabarits, la discrimination entre leurs fonctions. A l’exception logique des voies de circulation, on a quelque peu négligé la continuité des espaces non bâtis, ce qui a conduit à la fragmentation progressive de ceux-ci.

Or, avant que l’on ne dispose d’instruments d’aménagement du territoire, cette continuité était comme « structurellement » garantie. On veut dire par là que des nécessités absolues, production de subsistances par l’agriculture et l’élevage, protection contre les risques naturels, défenses contre le brigandage ou la guerre, n’autorisaient aucune dilapidation d’espace.

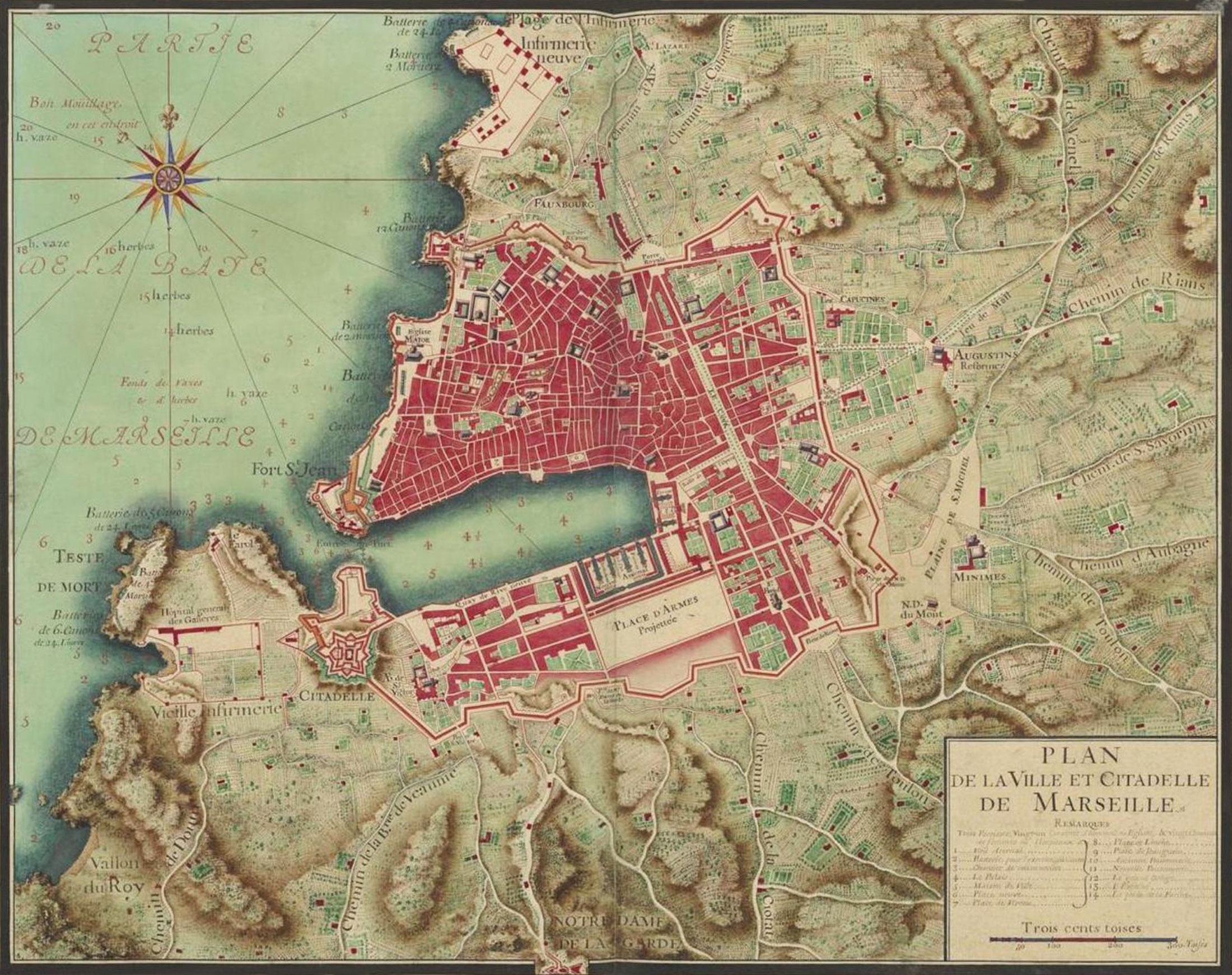

C’est particulièrement frappant si l’on observe les cartes antérieures à la moitié du XIXesiècle, où cet impératif est manifeste. Si l’on examine par exemple le Plan Sickinger de la Ville de Fribourg, ou la carte de la Ville de Marseille, datant de 1700, on s’aperçoit que tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des remparts, le territoire est intégralement partagé entre les surfaces productives, les surfaces dévolues à l’activité, au logement ou à l’habitat.

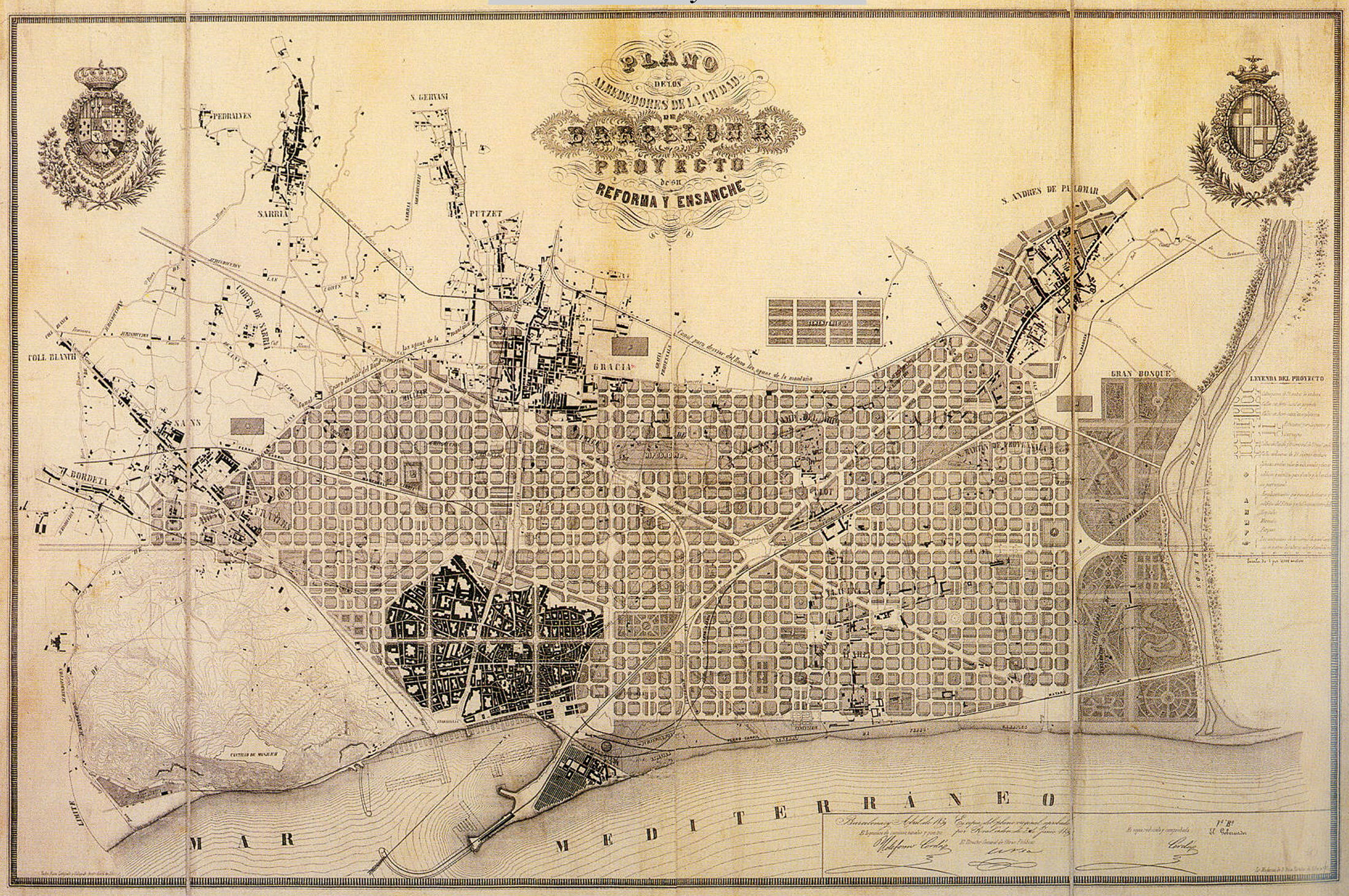

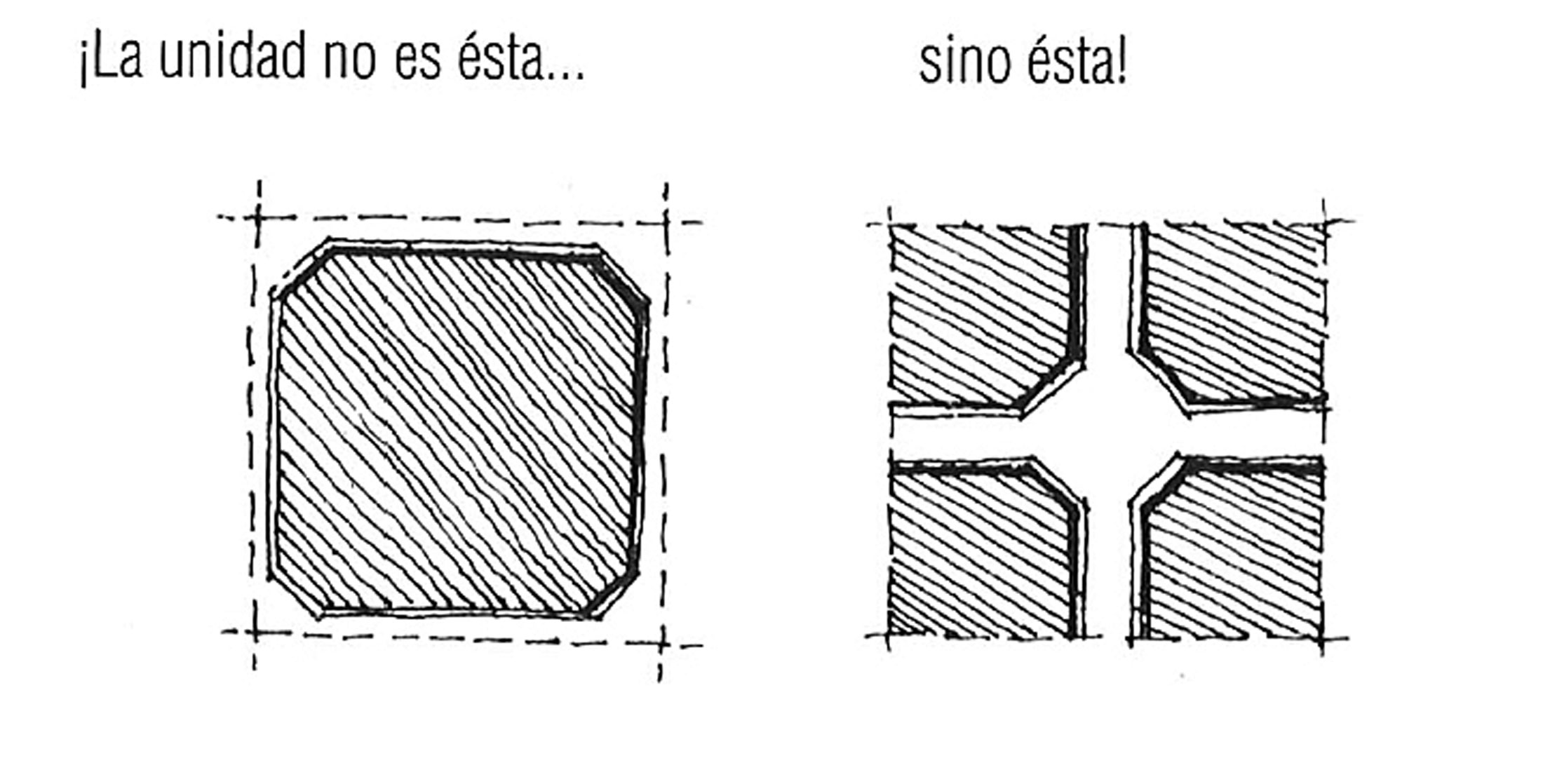

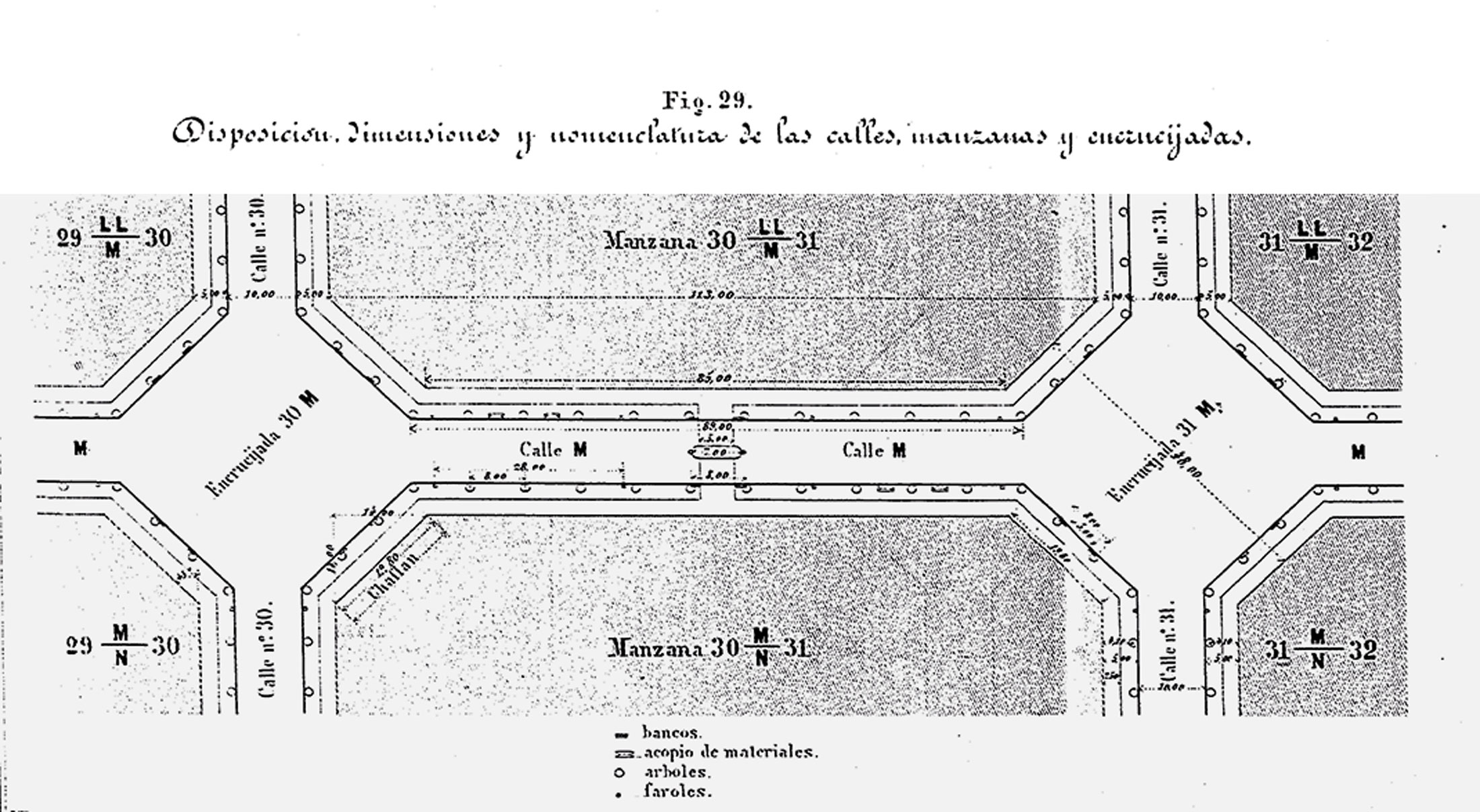

Après la seconde moitié du XIXesiècle, une telle répartition du territoire devient l’exception. La plus célèbre d’entre elles, le plan Cerdà pour l’extension de Barcelone, a fait l’objet de commentaires qui ont fortement varié en un siècle et demi. Dans un essai lumineux,3 Manuel de Solà Morales retrace l’histoire de ces interprétations contradictoires et en tire une conclusion éclairante, sous forme d’interrogation : « Et si la matrice du Plan Cerdà n’était pas la "manzana" (l’îlot), mais le vide quadrangulaire formé par les intersections?». Hypothèse qui paraît en effet très pertinente, si l’on considère l’étude des intersections réalisée par Cerdà (%%gallerylink:32929:fig. 5%%). Et plus tard, il ajoute, « Peut-être qu’aujourd’hui, un nouveau plan Cerdà, qui ne pourra plus être de manzanas, devrait n’être que coins de rue, intersections, croisements… ».

On peut encore signaler une autre exception notable, relevée par Bernardo Secchi4: le plan Braillard (1935) pour Genève. Secchi fait remarquer que «il piano appare come un’applicazione estrema, per non dire estremista, dei principi e dei materiali […] delle avanguardie del Movimento Moderno», mais que celle-ci se plie «incontrandosi con la pendenza del terreno, con la sua ondulazione ed esposizione, con i punti cruciali dell’inevitabile deformazione geometrica della maglia». Il en résulte une grande attention à la charpente paysagère et la mise en place d’un véritable réseau d’espaces non bâtis, qui constitueront l’une des permanences fortes dans l’élaboration de tous les plans directeurs qui lui succèderont, jusqu’à nos jours.

Au cours du 20esiècle, la plupart des planifications directrices sont caractérisées par le zonage des activités. Si celui-ci a eu pour vertu de permettre de contenir, peu ou prou, les effets désordonnés d’un développement qui n’aurait été dicté que par les opportunités foncières et spéculatives, il en est résulté une fragmentation croissante du territoire, au fur et à mesure de leurs mises à jour. Ces plans sont, pour la plupart, devenus progressivement des abstractions en deux dimensions.

Aujourd’hui, il ne s’agit bien évidemment pas de revenir en arrière, dans une conception nostalgique de la cohésion territoriale, mais bien plutôt de tenter de tenir compte du chiasme entre la liquidité des évolutions sociétales et la linéarité relative de la formation du territoire. Et il s’agit aussi de veiller à réparer des situations territoriales devenues délétères, résultant du zoning et de son inadéquation avec les mutations sociétales de la postmodernité.

Planifier les vides

Plutôt que de considérer de manière prioritaire la disposition catégorielle du bâti, il s’agit désormais de favoriser une planification par les vides, à l’échelle territoriale comme à l’échelle architecturale. De ne plus considérer les voies de circulation et les cours d’eau comme des réseaux linéaires, mais comme des réseaux d’espaces interconnectés, se dilatant et se contractant. De penser l’insertion des terres productives et des surfaces d’activité de manière moins cloisonnée dans un maillage territorial, viaire et paysager, qui devrait retrouver un rôle principal. De questionner les règlements de construction, notamment celles instituant des distances aux limites de propriété, qui ont généré quantité de surfaces indéfinies, de restes non qualifiés et de délaissés.

Pour permettre d’acquérir davantage de souplesse face à la liquidité d’évolution de nos sociétés, il est indispensable de recourir à des instruments d’information et d’action foncière, tels la cession partielle au domaine public, la compensation écologique, le dézonage. Touchant les aspects fonciers et la propriété privée, ces moyens d’action se heurtent souvent à des résistances très fortes, qu’il importe de négocier avec tact, en prévoyant contreparties, compensations ou obligations, par la concertation et la participation.

Dans bien des cas, une planification qui s’appuie sur la mise en place d’une charpente paysagère et sur des réseaux d’espaces publics se heurte à un obstacle majeur, l’intercommunalité, dont les frontières politiques, et donc de souveraineté, rend presque impossible la mise en œuvre. Au Tessin, on a d’ores et déjà réalisé ce qui, ailleurs en Suisse, apparaît encore comme irréalisable dans le domaine de la politique d’agglomération : la fusion de plusieurs communes en une seule entité. Le plus difficile, en quelque sorte, est déjà fait. Il reste à traduire cette nouvelle réalité politique en projet territorial, un processus que Mendrisio a déjà amorcé en menant à terme un mandat d’études parallèles pour son Masterplan. Une voie que Bellinzone s’apprête bientôt à suivre.

Notes

1. Z. Bauman, La vie liquide, Actes Sud Le Rouergue, Arles 2006

2. P. Virilio, L’espace critique, Christian Bourgois Editeur, Paris 1984; Id., La vitesse de libération, Galilée, Paris 1995).

3. M. de Solá-Morales, Cerdá/Ensanche, ETSAB, Barcelona 2010.

4. B. Secchi, Prima lezione di urbanistica, Laterza, Roma-Bari 2000.