Tour Vieusseux à Genève: l’enveloppe comme projet

Comment rénover le patrimoine moderne ordinaire? Plutôt qu’un emballage cosmétique, Nomos architectes ont trouvé avec la tour Vieusseux matière à projet; ils proposent une rénovation énergétique ciblée, attentive non seulement aux usages et au confort des habitants, mais aussi aux qualités architecturales du bâtiment. Et redéfinissent, dans la continuité, le visage de la tour.

Le long de la route de Meyrin, la tour Vieusseux, construite par les frères Honegger en 1978 au centre de la cité éponyme, est déjà le fruit d’une opération de démolition-reconstruction. Dans les années 1930, son propriétaire, la Société coopérative d’habitation Genève (SCHG), acquiert quatre hectares de terrains pour y réaliser une opération dessinée par Maurice Braillard, selon le concept d’habitat minimum (Existenzminimum). 40 ans plus tard, le secteur est entièrement reconstruit (entre 1968 et 1990): les six barres de la Cité sont démolies pour laisser place au quartier «moderne» dessiné par les frères Honegger et Ernest Martin: plus dense, sans voitures, avec les espaces verts et équipements collectifs que l’on connaît aujourd’hui.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais la SCHG poursuit son développement en recomposant son patrimoine sur lui-même; dans le secteur Vieusseux-Villars-Franchises, dont elle est majoritairement propriétaire, elle lance en 2012 un concours international pour réaliser 550 logements sociaux et des équipements publics en lieu et place des 260 logements de la période Braillard (petits immeubles de trois étages des cités Villars et Franchises)1. La cité Vieusseux, incluse dans ce périmètre, est épargnée; elle fera l’objet d’un projet de rénovation pilote pour le reste du parc de la SCHG.

Désordres

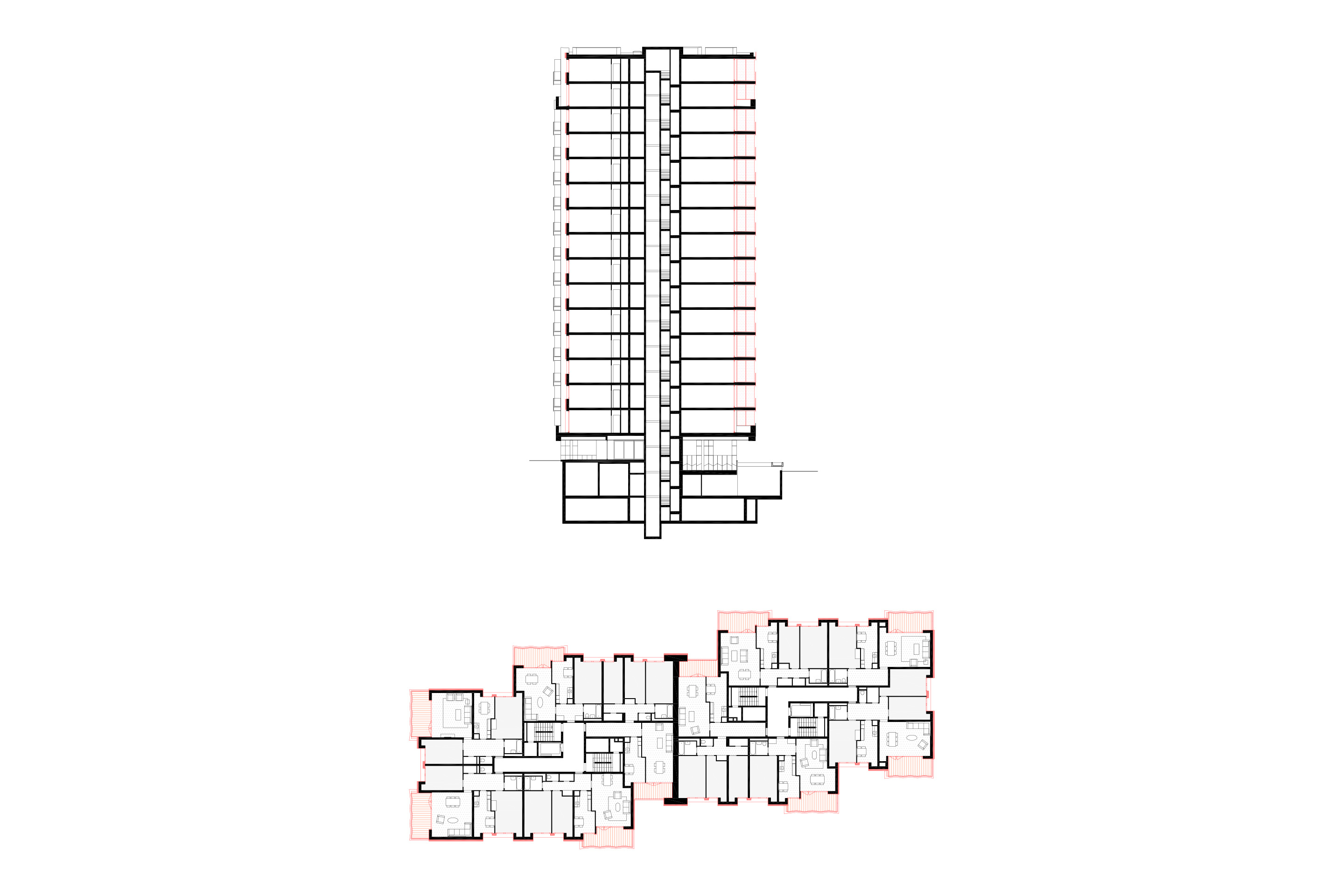

Construction typique des années 1970, la tour de 15 étages est organisée en deux allées qui desservent chacune 75 appartements de typologies variées, au-dessus d’un socle traversant dans lequel se loge le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre. Le bâtiment est en béton coulé en place. En façade, balcons et loggias sont fermés par des contre-cœurs en béton préfabriqué passé à l’acide pour faire ressortir les agrégats, qu’on retrouve aussi en allège des fenêtres. Les parties verticales sont (peu) isolées (6 cm) et crépies.

Sans protection patrimoniale particulière, ce Honegger tardif a déjà fait l’objet de plusieurs rénovations ponctuelles depuis sa construction, notamment un système de chauffage à distance (CAD) installé en 2016. Pour autant, la tour souffre de plusieurs problèmes justifiant une intervention globale: déperdition énergétique (mauvaise isolation, ponts thermiques générés par les dalles continues intérieur/extérieur), carbonatation des bétons, notamment dans les éléments préfabriqués des loggias et contre-cœurs, normes incendie obsolètes.

La SCHG a choisi de s’engager dans une rénovation de grande ampleur visant le label Minergie-P rénovation. La commande passée aux architectes du bureau Nomos, avec qui la SCHG avait déjà travaillé en bonne entente sur le projet de 63 logements neufs avenue de Jolimont à Genève, concerne l’assainissement énergétique du bâtiment, avec la contrainte de travailler seulement sur l’enveloppe, sans rentrer dans les logements. Les moyens pour y parvenir sont laissés à la libre appréciation des mandataires.

Continuer Vieusseux

«Avant les solutions techniques, nous cherchons un projet» explique Katrien Vertenten de Nomos. «C’est notre lecture du bâtiment qui guide notre approche: cette tour a de grandes qualités architecturales que nous avons considérées comme des points de départ plutôt que comme des entraves. Elle exprime notamment une grande verticalité dont nous voulions accentuer la lecture par notre intervention. Emballer le bâtiment n’était de fait pas une option.» Lucas Camponovo, son associé, renchérit: «Ce type de projet est beaucoup plus riche que la page blanche; il y a une histoire, un contexte urbain, social, une mélodie, un rythme. Et puis la tour a été dessinée par un architecte, et nous aimons les architectes. Continuer cette architecture, pour nous, est plus intéressant que de concevoir un nouveau bâtiment.»

Les mandataires et leur maître d’ouvrage ont ainsi pris le parti du projet architectural, au-delà de celui de la pure rénovation énergétique; l’intervention reste mesurée, concentrée sur les balcons – avec de nouveaux «jardins d’hiver» – et le socle, et vient donner à la tour une nouvelle allure, sans en dénaturer l’esprit d’origine.

Filiation

Pourquoi des «jardins d’hiver», solution peu, voire pas répandue en Suisse? Les hasards du calendrier ont voulu que les architectes de Nomos soient, parallèlement à leur mission de maîtrise d’œuvre de la tour Vieusseux, architectes d’exécution du bureau Lacaton & Vassal sur le projet de la tour Opale à Chêne-Bourg. Ce bâtiment neuf livré en 2020 reprend le principe de l’enveloppe bioclimatique avec jardins d’hiver2 mis en œuvre notamment dans la transformation de la tour Bois-le-Prêtre à Paris ou des immeubles du quartier Grand Parc à Bordeaux.

À Vieusseux, les architectes se sont inspirés de cette expérience et de ce dispositif qui a fait ses preuves en termes d’efficacité énergétique et de confort thermique. Pour eux, les jardins d’hiver conjuguent amélioration du confort et extension des usages: tampons thermiques entre l’extérieur et l’intérieur, «pièce en plus» à la mi-saison et espace tempéré protégé de la prise au vent. La suppression des contre-cœurs et de l’élément en préfabriqué qui ferme les balcons sur un côté, la transformation des fenêtres des salons et des cuisines en portes-fenêtres ouvrant sur les balcons permettent aussi de ramener de la lumière dans les logements et des vues sur le quartier. Soumis aux sociétaires, ce parti-pris de projet a été validé par 70% d’entre eux.

Expression

L’emballage thermique a fait des ravages depuis des décennies dans le paysage romand et au-delà (lire TRACÉS 7/2024), escamotant le dessin et les détails des façades – et par-là même l’identité et l’histoire des bâtiments – sous une boursouflure matifiante, à la manière d’un fond de teint de mauvaise qualité appliqué à gros traits.

Ici, les caractères saillants de la tour sont valorisés. La verticalité est ainsi affirmée, accentuée par le bandeau continu formé par les jardins d’hiver tandis que les parties verticales de la façade – réisolées et recrépies dans une teinte vert tilleul – restent lisibles.

Avec ces balcons en verre au relief en zigzag, ces garde-corps métalliques, la tôle ondulée qui remplace les préfabriqués béton en allège des fenêtres et isole les nez de dalles des balcons, le bureau Nomos offre à la tour une nouvelle vibration plastique. Ce qu’elle perd en minéralité et en massivité avec la disparition des éléments en béton, elle le gagne en brillance, transparence et légèreté. À plus de 45 ans, elle change subtilement de peau pour mieux prendre la lumière.

Le rez-de-chaussée ouvert, traversant, qui donne accès au Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre dans les niveaux inférieurs, fait lui aussi peau neuve. Une tôle ondulée dorée au plafond, une lumière soignée la nuit, des murs et des sols repris et/ou rénovés composent «un socle digne de cette densité», un nouveau hall «pas vraiment très Honegger ni très moderniste dans le style» de l’aveu des architectes, mais plus accueillant et plus lumineux.

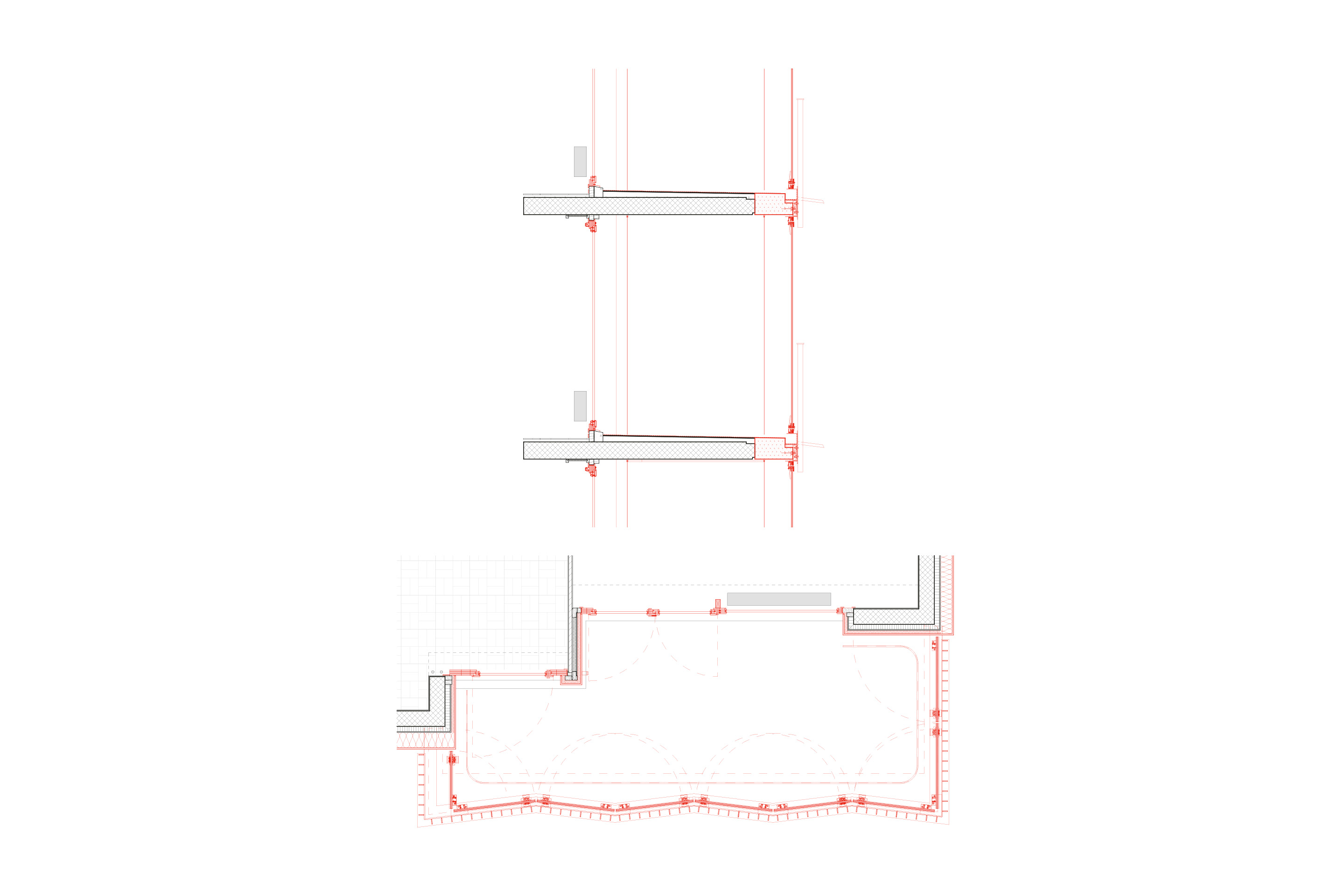

Low tech

Concrètement, pour créer ces jardins d’hiver, il a fallu scier verticalement les contre-cœurs des balcons et enlever les éléments préfabriqués sur un des petits côtés. Le sciage vertical, pour des questions liées au feu et à la statique, a nécessité de recouler l’extrémité en béton avant de l’isoler pour éviter les ponts thermiques. Les balcons ont ainsi gagné environ 50 cm de profondeur. Les contre-cœurs ont été remplacés par un garde-corps filigrane à l’arrière duquel est installé le «jardin d’hiver», une enveloppe ventilée composée de vitrages non jointifs toute hauteur sur les trois côtés des balcons. Ces vitrages conçus sur mesure et qui fonctionnent par paire pivotent à 180°, ce qui permet d’ouvrir les deux tiers des balcons pour ventiler l’été et d’accéder à toutes les vitres pour les nettoyer facilement et sans danger. La question de l’entretien, largement discutée avec les sociétaires, a orienté le dessin et le mode de fonctionnement de ces ouvrants. Un mandataire spécialisé a également accompagné et sensibilisé les sociétaires-locataires à l’utilisation de ce dispositif climatique low-tech3.

Un an après la livraison, les objectifs ont-ils été atteints, les jardins d’hiver ont-ils fait leurs preuves, été comme hiver, pour rafraîchir comme pour réchauffer? L’indice de dépense de chaleur (IDC) qui permet de mesurer les gains en termes de consommation énergétique était de 415 MJ/m2an en 2020; il est tombé à 230 en 2024. En termes de ressenti, les locataires ne se plaignent plus des courants d’air et du froid, selon Franck Pilger, directeur adjoint et responsable Gérance. L’été, à condition que les ouvrants et le rideau occultant soient bien utilisés, les jardins d’hiver permettent d’abaisser la température intérieure.

Ces améliorations ont un coût pour les sociétaires, que la SCHG s’est efforcée de limiter en maintenant les loyers, malgré leur augmentation, largement en dessous des prix du marché. Ainsi le loyer moyen de l’un de ces 4 pièces genevois, de 960 CHF avant travaux, est désormais de 1200 CHF, intégrant la baisse prévisible des charges (acomptes de charges: 180 CHF/mois avant; 120 CHF aujourd’hui), contre 2000 CHF minimum sur le marché. Ces hausses ont été discutées et acceptées par les locataires, qui ont bénéficié d’une baisse de loyer de 5 à 17% pendant les travaux.

Site occupé

Pour ce chantier de grande ampleur, la SCHG avait posé ses conditions: limiter les nuisances et les intrusions dans les appartements pour que les habitants puissent rester chez eux pendant la durée des travaux. Pour autant, la longueur du chantier (trois étapes de neuf mois, en trois bandes verticales) et – tout de même – les nuisances (sciage, isolation, échafaudages) nécessitaient un solide dispositif d’accompagnement. La SCHG, soucieuse du confort de ses sociétaires, a joué la transparence et l’anticipation. En amont, une assistante à maîtrise d’usage (AMU) a rencontré tous les habitants pour recueillir leurs craintes. Avant les travaux, au stade de la planification, les options de projet ont été discutées avec les locataires et validées par eux. Pendant le chantier, la SCHG a mis en place une salle de télétravail équipée pour ceux qui travaillent à domicile, des «café croissants» mensuels, un plan planning synoptique informant de l’avancement des travaux. L’engagement des personnels sur la durée, notamment de Franck Pilger et de Beatriz Rodriguez, gérante technique, a contribué au bon déroulement des travaux; il témoigne de l’esprit d’une coopérative historique qui s’est donné les moyens d’accompagner ses sociétaires dans ce projet qui les a fortement impactés.

Pas sans architectes

Une rénovation, quelle que soit son ampleur et même si elle n’est, sur le papier, qu’énergétique, ne peut pas s’envisager sans architecte. C’est l’avis des deux associés de Nomos. Pour Katrien Vertenten, «ce type de projet nécessite de porter une grande attention à l’esthétique. L’architecte coûte, mais sur le long terme, parce que le projet est réfléchi, le coût sera moindre qu’un emballage cache-misère vite fait mal fait.» Pour Lucas Camponovo, «le rôle de l’architecte consiste à comprendre le client et les utilisateurs, il s’intéresse à l’habitabilité. C’est son métier, et ce n’est pas celui de l’ingénieur ou de l’entreprise. La SCHG l’a bien compris puisqu’elle avait exclu d’entrée de jeu de réaliser cette rénovation avec une entreprise générale. Dans ce type de projet, l’approche doit être assez fine, surtout en site occupé.»

La rénovation sera le chantier majeur de ces prochaines années. Des centaines d’ensembles, représentant des milliers de logements, devront être mis à jour, et nécessiteront de nouvelles compétences, avec des coûts importants pour les habitants et les propriétaires. Pour répondre à un enjeu si important, les rénovations ne pourront faire l’économie de l’architecture et des architectes, au risque d’une banalisation complète du paysage urbain.

Notes

1. Périmètre Vieusseux-Villars-Franchises. Lauréat: Timothée Giorgis avec le projet Papillon (aujourd’hui Giorgis Rodriguez architectes)

2. Druot, Lacaton & Vassal, PLUS – Les grands ensembles de logements – Territoires d’exception, éditions Gustavo Gili SL, Barcelone, 2007

3. Un mock-up a été réalisé en pleine pandémie pour ajuster le fonctionnement et montrer aux habitants, via une vidéo, comment manipuler ces ouvrants.

Cet article fait partie du dossier Transformer! de la revue TRACÉS de février 2025.

Retrouvez les autres articles du dossier :

L’esprit des coopératives appliqué à la modernité, Line Fontana et David Fagart

Pensée du monde en réparation. Destins croisés de sept tours jumelles, Rocio Calzado

Avanchet-Parc: un pas en avant, deux pas en arrière, Giulia Marino

Boisy, à l'os, Stéphanie Sonnette