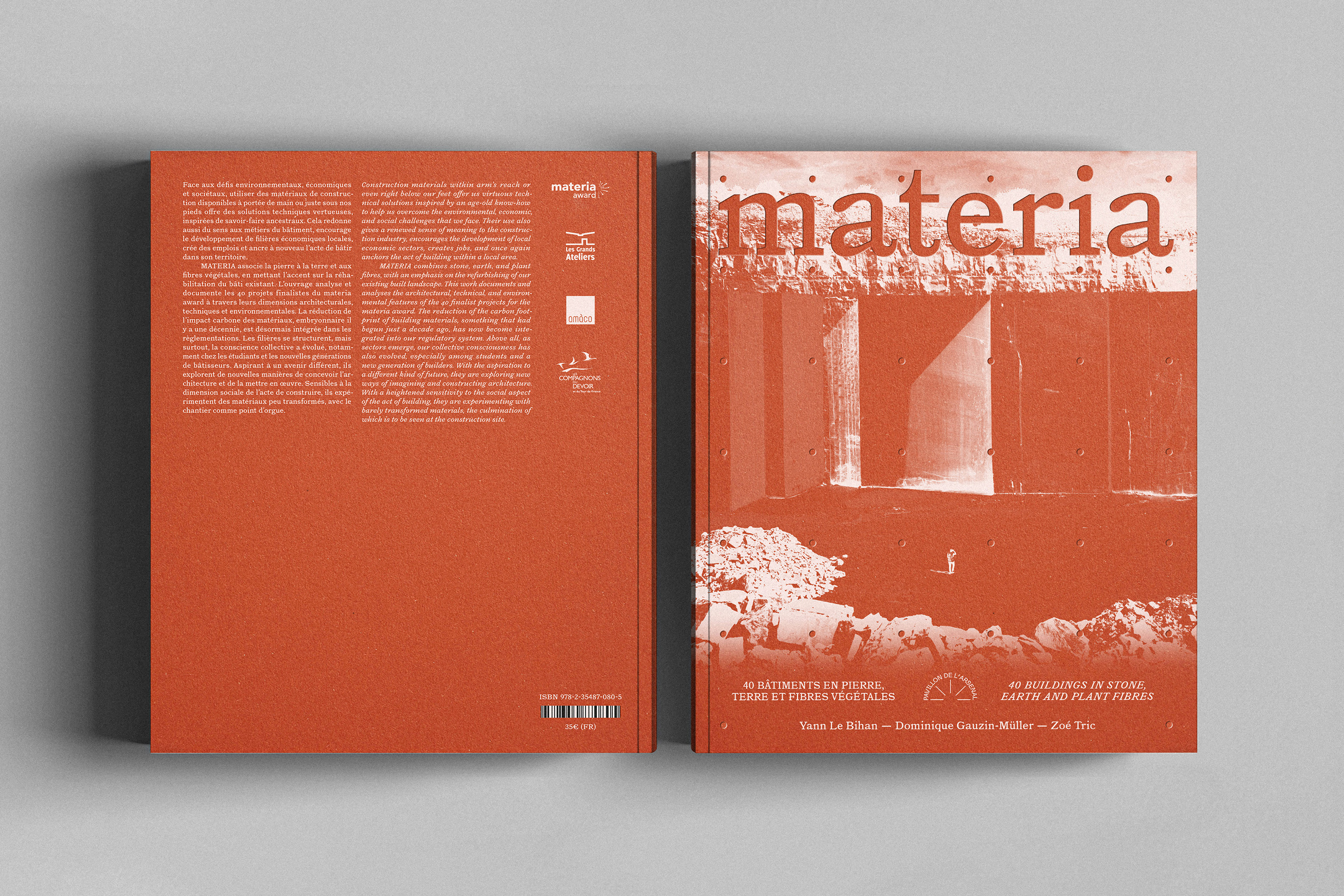

materia, 40 bâtiments en pierre, terre et fibres végétales

Exposition

Après Terra (2016), Fibra (2019) et TerraFibra (2021), manifestations qui ont contribué à valoriser les matériaux biosourcés et géosourcés, l’édition 2025 élargit le spectre avec la pierre. Laetitia Fontaine et Zoé Tric d’amàco, coproductrices de l’exposition materia qui se tient jusqu’au 26 avril à Paris, nous en parlent.

TRACÉS: Pour cette quatrième édition de l’initiative lancée en 2016 par amàco et Dominique Gauzin-Müller avec le Terra Award, vous avez décidé d’ajouter la pierre à la terre et aux fibres. Est-ce une manière de rendre compte de la montée en puissance de ce matériau dans la construction?

Zoé Tric (ZT): L’intérêt pour la pierre est persistant et c’est un matériau plus reconnu que la terre et les fibres végétales, même s’il reste marginal. Il nous a donc semblé logique que des projets en pierre figurent dans ce prix, que nous avons renommé materiaparce qu’au-delà des matériaux de construction, ce qui nous intéresse, c’est la ressource, matérielle et immatérielle. Gilles Perraudin, artisan de longue date du renouveau de la construction en pierre massive, a d’ailleurs reçu le materia d’honneur 2025. En plus de la pierre, cette année, nous avons souhaité mettre en avant des projets de réhabilitation illustrant des solutions frugales et ingénieuses. Une dizaine de projets de réhabilitation ou restructuration font partie des finalistes.

Quels sont pour vous les enjeux de ces manifestations et ont-ils évolués depuis 2016?

Laetitia Fontaine (LF): Nous poursuivons deux objectifs. Le premier: toucher le grand public et faire connaître ces matériaux et leurs filières à travers le prix, l’exposition, mais aussi un livre, des ateliers, des conférences, etc. Le second: participer au développement de chaque filière et offrir un soutien aux professionnels à travers de plus en plus d’apports techniques, qui figurent notamment dans l’ouvrage. En 2016, lors du Terra Award, nous voulions sensibiliser le public et les professionnels; aujourd’hui, ils attendent des éléments plus concrets et plus approfondis. Pour cette nouvelle édition, nous avons notamment fait appel à des experts qui ont écrit des essais: Catherine Sayen, Gilles Perraudin et des carriers, artisans ou bureaux d’études sur la pierre, Guillaume Habert sur la stabilisation de la terre, BC materials sur la production de matériaux terre, Aurélie Vissac et Sophie Trachte sur les fibres, Laurent Mouly sur le chanvre, Martin Paquot sur la paille, Carole Lemans sur le chaume. L’ouvrage est également enrichi d’entretiens avec les lauréats, de focus, d’axonométries, etc.

Les premières éditions mettaient surtout en valeur des projets réalisés sous d’autres latitudes. Plus on avance dans le temps, plus la sélection s’enrichit de projets plus ordinaires, moins démonstratifs et plus proches de nous. Quel équilibre avez-vous recherché dans la sélection cette année, entre les matériaux, les secteurs géographiques, le neuf et la réhabilitation?

ZT: Les jurys ont d’abord retenu des projets par programme, puis nous leur avons demandé d’être attentifs à l’origine géographique, à la présence de projets de réhabilitation, qui était très importante pour nous, et à la représentation des différentes filières, matières et techniques de mise en œuvre. Pour la terre par exemple, nous ne souhaitions pas présenter uniquement des projets en pisé, même si, finalement, il y en a beaucoup, à l’image des candidatures que l’on a reçues. Nous sommes très satisfaits de valoriser des projets pilotes, un peu hors du commun, comme l’immeuble de bureaux «L’Orangerie» à Lyon Confluence1, et des projets plus ordinaires, mais plus facilement réplicables et tout aussi réussis, comme les logements sociaux en bois et pierre massive construits à Genève pour la Fondation Nicolas Bogueret2, la résidence en blocs de terre comprimée (BTC) du bailleur social IBAVI à Ibiza3 ou encore la réhabilitation de l’Îlot Prudhon à Ivry-sur-Seine, isolé par l’extérieur avec de la paille4. D’autres projets finalistes se distinguent par un engagement social fort en plus d'une véritable ingéniosité dans le choix des matériaux et des systèmes constructifs, comme les unités d’habitation en bambou Housing Now au Myanmar5 ou les logements populaires sahéliens en adobe en Mauritanie6, dont l’équipe a été récompensée par le jury à travers une mention «engagement social».

Au niveau des filières, avez-vous constaté des évolutions ces dernières années?

LF : Pour la terre, de plus en plus d’acteurs sont compétents: architectes, bureaux d’études structure, environnement, bureaux de contrôle, artisans. Les choses vont lentement mais la dynamique est là. Les blocages se situent au niveau de l’échelle des projets: les entreprises artisanales sont trop petites pour répondre à de gros projets, pour lesquels les appels d’offres sont encore trop souvent infructueux. Il y a donc un enjeu fort à former d’autres acteurs de la mise en œuvre, en particulier des entreprises de taille moyenne.

ZT: Le Réseau français de la construction paille (RFCP) se structure de plus en plus, et cette filière a un temps d’avance sur celle de la terre: les premières règles professionnelles ont été éditées dès 2012, et de nouveaux volets devraient bientôt permettre d’encadrer la paille porteuse et l’isolation thermique par l’extérieur, ce qui aura un impact énorme sur son utilisation en réhabilitation! Le chanvre est aussi de plus en plus utilisé, notamment en réhabilitation, que ce soit en projection ou en éléments préfabriqués. Il a toute sa place, y compris en milieu urbain très contraint, comme le montre le projet Petit Musc à Paris7, finaliste du materia award. La France est le premier producteur d’Europe, avec des chanvrières industrielles et artisanales, deux modèles qui se complètent. Avec la RE 2020, de plus en plus de projets seront réalisés en matériaux biosourcés et géosourcés. L’un des enjeux importants maintenant est de prendre en compte dans les modélisations et les calculs thermiques tous les avantages hygrométriques de la terre et du chanvre, qui ne le sont pas suffisamment aujourd’hui. Or c’est un point essentiel, notamment pour assurer le confort d’été.

Le prix a toujours joué sur le «potentiel émotionnel extrêmement puissant» de ces matériaux, souvent utilisés bruts, en montrant de très belles architectures, qui donnaient envie. Est-ce toujours le cas avec cette édition?

ZT: Le jury est souverain. Il a évidemment porté une attention particulière à la qualité architecturale des bâtiments, mais un projet bien conçu structurellement avec des matériaux biosourcés et géosourcés sera généralement réussi architecturalement. La sélection comprend des architectures ordinaires, comme la réhabilitation d’une maison en bauge en Bretagne8 qui montre qu’on peut aussi faire de l’architecture écologique contemporaine avec le déjà-là, en conservant un vocabulaire vernaculaire inscrit dans un paysage à la fois naturel et bâti. Un autre projet réhabilite un hangar industriel9 en y insérant des murs en pisé. Des interventions très mesurées peuvent parfois tout changer et redonner vie à des architectures déconsidérées. En ce sens, d’ailleurs, la revitalisation des tulou10, ces habitats communautaires chinois en pisé classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, est remarquable. Pour le jury, l’esthétique n’est qu’un des critères pour le choix d’un projet. Il considère tout autant la dimension sociale, l’ancrage territorial, l’innovation technique, le rôle des acteurs, l’impact sur la filière, etc. Par ailleurs, dans cette édition, le jury a naturellement valorisé de nombreux projets intégrant le réemploi dans leur processus de conception et de construction.

Depuis 2016, avez-vous constaté une accélération du recours à ces matériaux dans la construction ou y a-t-il encore des caps à franchir pour que la construction en matériaux biosourcés et géosourcés devienne une alternative crédible?

LF: Ce qui est certain, c’est que l’effort de sensibilisation a joué son rôle: de plus en plus d’acteurs souhaitent mettre en œuvre ces matériaux et font l’effort de le faire malgré des contraintes toujours bien réelles, qu’elles soient techniques, réglementaires ou assurantielles. Mais l’un des facteurs qui joue actuellement en faveur de l’émergence de plus en plus forte de ces matériaux en France, c’est la réglementation environnementale. Il y a donc à la fois des aspects positifs et contraignants dans la réglementation. Économiquement aussi, il y a un encore souvent un surcoût, mais si les acteurs sont motivés et compétents, ils trouvent toujours des solutions, par exemple en mobilisant des financements complémentaires par le biais d’appels à projets. Il est également de leur responsabilité de choisir où va l’argent: il faut être militant de ce point de vue-là aussi et, sur chaque euro dépensé, maximiser la part qui revient à la main d’œuvre qualifiée. Le choix des matériaux est déterminant sur ce point.

ZT: Les projets se réalisent quand l’ensemble des acteurs – maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, artisans, bureaux d’études – travaillent main dans la main et que les bureaux de contrôle sont ouverts à l’innovation et favorables à des matériaux «non conventionnels». On progresse dans le bon sens. Aux débuts d’amàco, il y a plus de dix ans, les bâtiments en matériaux «alternatifs» étaient rares. Aujourd’hui, la plupart des acteurs de la construction ont déjà entendu parler de terre crue ou de paille, mais ce n’est bien sûr pas suffisant! L’un des freins importants pour le moment pour l’emploi de la terre crue, c’est l’absence de règles professionnelles, qui devrait se résoudre dans les années à venir. La filière y travaille.

LF: La formation, initiale et continue, de tous les acteurs est un autre levier. Aujourd’hui, des projets sortent un peu partout, avec de nouveaux acteurs. Il y a 15 ans, nous faisions partie d’un cercle restreint; aujourd’hui, les projets débordent largement au-delà du noyau historique de la filière.

C’est une bonne nouvelle?

LF: Oui, même s’il faut aussi être attentif afin que le développement des filières soit maîtrisé par des acteurs compétents. C’est là tout l’enjeu de la formation!

ZT: Certains architectes qui conçoivent aujourd’hui n’ont pas été formés aux spécificités des matériaux biosourcés et géosourcés. Il faut donc s’assurer de bien s’entourer quand on se lance dans ce type de projet, et de nombreux acteurs sont capables d’accompagner les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre pour éviter les contre-exemples. Le moment est délicat: un problème sur un projet en matériaux biosourcés ou géosourcés pourrait desservir toute la filière. Il faut donc être prudent!

Et en même temps, il faut expérimenter.

LF: C’est ça!

ZT: D’ailleurs, les incroyables arches en pisé des bureaux de Lyon Confluence étaient expérimentales. Le projet a pu être réalisé grâce à l’expérience du maçon-piseur Nicolas Meunier, qui connait très bien le matériau, et au soutien du bureau d’études. Si la structure n’avait pas été pensée comme une maçonnerie d’éléments préfabriqués posés en encorbellement, elle aurait été plus complexe à réaliser, et plus chère. L’artisan est un acteur déterminant, et il faut, si possible, l’intégrer très tôt dans la conception du projet.

Laetitia Fontaine est chercheuse au sein de l’unité de recherche CRAterre-AE&CC à l’ENSA Grenoble et directrice d’amàco.

Zoé Tric est architecte-chercheuse, référente du pôle diffusion chez amàco.

amàco, association matière à construire basée aux Grands Ateliers à Villefontaine en Isère, accompagne les professionnels et futurs professionnels de la construction, de l’architecture et du design dans la conception et la réalisation de projets transformant les matières naturelles disponibles localement en matériaux de construction.

Notes

1. Bureaux L’Orangerie, Lyon Confluence, France, 2021. Clément Vergély architectes et Diener & Diener Architekten

2. 10 logements sociaux, Genève, Suisse, 2023. Atelier Archiplein, maîtres d’oeuvre

3. Résidence de 43 logements sociaux, Ibiza, Espagne, 2022. Peris + Toral Arquitectes

4. Résidence îlot Prudhon, Ivry-sur-seine, France, 2024. Wao architecture, APAVE, Bois Paille ingénierie

5. Housing Now, Bago, Myanmar, 2024. Blue Temple, maître d’oeuvre

6. Logement Populaire Sahélien, Fassalé, Bassikounou, Mbéra, Mauritanie, 2023. Al-Mizan, architecture et développement au Sahel et association La voûte Nubienne, maîtres d’œuvre

7. Habitat collectif Petit Musc, Paris 4ème, France, 2023. Mir architectes et LM Ingénieurs maîtres d’œuvre

8. Réhabilitation d’une grange bretonne, Plumaudan, France, 2024. Atelier Madrae, maître d’œuvre

9. Réhabilitation d’un atelier, Bienne, Suisse, 2024. Emmanuel Dorsaz, maître d’œuvre

10. Revitalisation de 7 tulou, Zhangzhou, Fujian, Chine, 2024. DnA_Design and Architecture, maître d’œuvre

Exposition materia

40 bâtiments en pierre, terre et fibres végétales

25.03 – 26.04.25

Césure

13 rue Santeuil, Paris 5e

Co-production: Pavillon de l’Arsenal – Les Grands Ateliers – amàco – Les Compagnons du Devoir

Les précédentes éditions de la manifestation dans TRACÉS:

La terre est dans le grain, Ariane Wilson, 2016

Construire en fibres végétales: vers une «modernité frugale»?, Stéphanie Sonnette, 2020

Changer de «régime matière», Stéphanie Sonnette, 2022