Remplacer les remparts

Genève et la ceinture Fazyste

Dans Genève, la ceinture Fazyste 1850-1914, l'historien de l'art David Ripoll revient sur l'un des plus grands chantiers de l'histoire genevoise.

Le 15 septembre 1849, le Grand Conseil genevois scelle le sort des fortifications: elles seront détruites. Il succombe ainsi au désir d'ouverture qui s'est emparé des Genevois·es à la suite de la Révolution radicale de 1846, menée par le tribun James Fazy (1794-1878). La disparition de la double enceinte fortifiée laisse un grand vide, à la fois urbain et affectif, mais permet à Genève de voir grand et loin, et de s'étendre bien au-delà de ses limites médiévales. Durant près de 50 ans, de nouveaux quartiers sortent de terre et font de Genève une ville à l'importance renouvelée, dans le sillage des métropoles européennes.

Un chantier complexe et politique

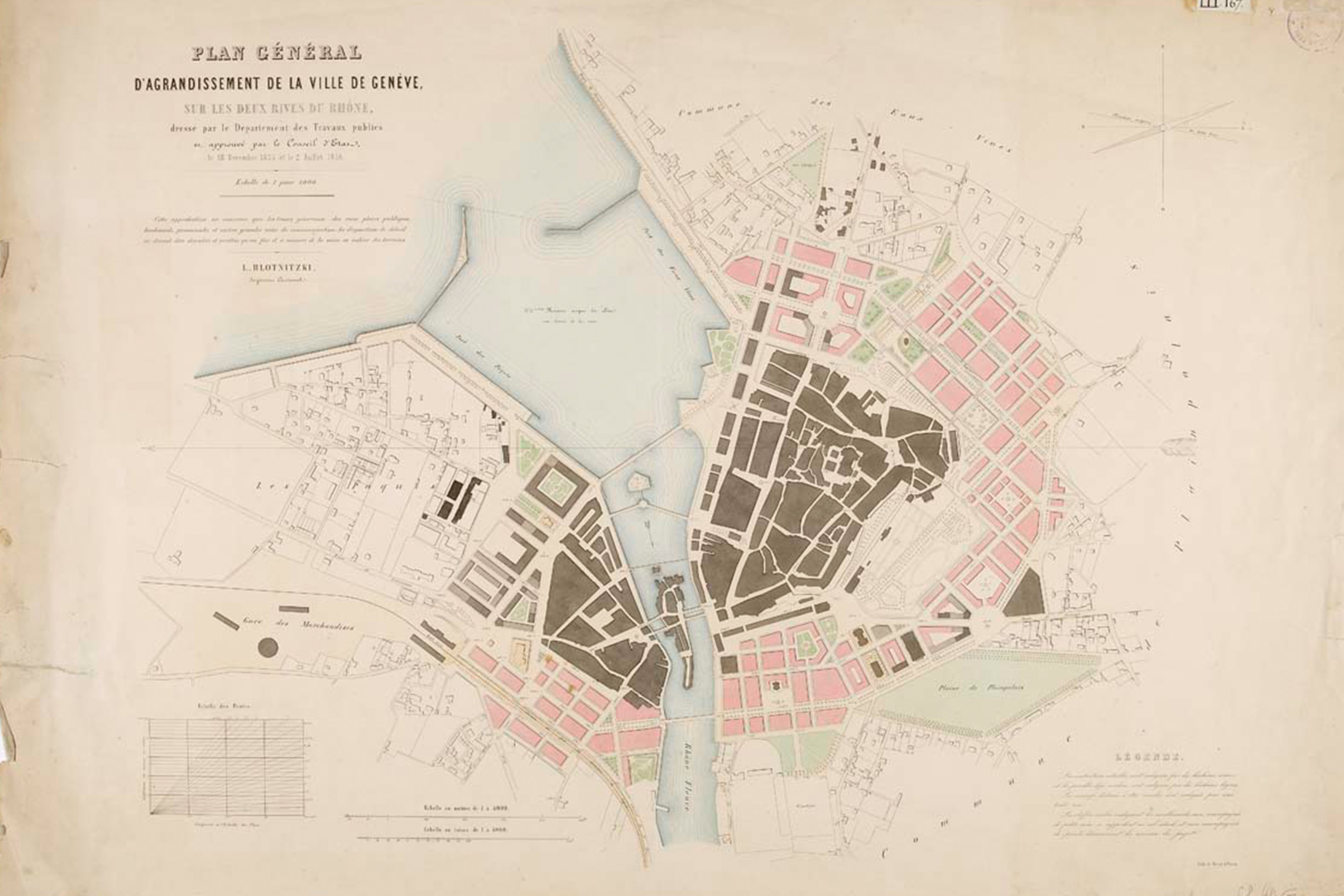

La Genève moderne ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu débattre longuement, tracer à plusieurs reprises les plans d'agrandissement1, décider aussi quelle population allait pouvoir habiter ces nouveaux territoires: l'histoire passionnante de la ceinture Fazyste, comme on l'appelle aujourd'hui, est le sujet de l’ouvrage de David Ripoll2, Genève, la ceinture Fazyste 1850-1914, publié par la Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS) fin 2024. On y découvre toute la complexité et la richesse du «plus grand chantier de construction que Genève a connu dans son histoire», dont les enjeux étaient avant tout politiques. Il ressort des recherches de Ripoll que cette extension urbaine n'a pas profité à la classe ouvrière, bien que ce soit elle qui ait porté James Fazy au pouvoir. Les nouveaux immeubles ont été conçus pour les classes les plus aisées, et ont relégué la construction de logements ouvriers aux périphéries.

Le livre de David Ripoll est le sixième volume de la série Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Genève. Il comporte deux grandes parties: la première évoque différents aspects du développement urbain de cette époque (dont l'hygiénisme, les matériaux de construction ou encore l'éclairage public); et la seconde décrit précisément une série d'édifices choisis parmi les plus remarquables de l'ensemble. Le livre se termine par une liste recensant les 590 bâtiments «construits dans la ceinture Fazyste entre 1850 et 1920». Pour arriver à un tel résultat, l'auteur a cherché dans un corpus gigantesque de sources: documents administratifs et iconographiques, mais aussi presse d'époque. Cette étude vient combler un manque dans l'historiographie; elle est la première à proposer une synthèse du sujet, en abordant ses aspects les plus divers.

Genève à l'image des grandes villes

Les architectes et les dirigeants politiques n'ont pas créé Genève ex nihilo. David Ripoll insiste sur les modèles étrangers qui ont servi d'inspiration pour l'extension urbaine. Ainsi, les élites genevoises ont notamment regardé du côté de Paris, la «capitale du XIXe siècle»3. Le Grand Théâtre – issu d'un concours dont Gottfried Semper a été juré – est inspiré de l'Opéra Garnier. De nombreux éléments de mobilier urbain, dont la fontaine du Jardin Anglais, ont une origine parisienne4. Toutefois, Ripoll insiste sur le fait que les modèles étrangers n'ont pas pu être appliqués tels quels à la Cité de Calvin. Leurs dimensions ont été le plus souvent réduites pour s'adapter à la réalité locale. Et puis, Genève n'est pas un empire, et James Fazy n'est pas Napoléon III. L’agrandissement de la ville a dû s’adapter à la «démocratie instaurée à Genève depuis la Révolution radicale», ce qui a pu complexifier la tâche.

Cependant, ce devenir de grande ville internationale n'a pas été du goût de tous·tes. Comme l’explique David Ripoll, la démolition des fortifications a fait redouter le pire; on craignait d’ouvrir la porte aux vices, à la criminalité, ou pire, au catholicisme importé de l'étranger. Il semble que certain·es Genevois·es du 19e siècle aient préféré mener une vie étriquée, dans un cocon bastionné, plutôt que de subir les affres métropolitaines.

Des bâtiments publics iconiques

Parmi les édifices analysés dans la deuxième partie du livre, les bâtiments publics (musées, écoles, bibliothèques, etc.) occupent une place de choix. Selon David Ripoll, ces édifices sont «chargés de significations». Ils sont bien souvent le fruit d'un travail commun et démocratique, parfois même d'un processus de concours. Sur leurs façades, dans leurs plans, peuvent se lire certaines aspirations collectives, propres à toute une époque. L'une des forces du livre est de parvenir à donner du «sens à ces réalisations architecturales», en dépassant la simple énumération de données factuelles sur les bâtiments, comme c'est souvent le cas dans les ouvrages consacrés au patrimoine. En complément, six monographies de bâtiments publics ont été rédigées par Léo Biétry.

La Grande Synagogue, l'église orthodoxe russe, le Victoria Hall ou encore le Musée d'art et d'histoire figurent parmi les bâtiments qui bénéficient d'une attention particulière. Mais l'ouvrage s'intéresse également à des édifices plus communs, à la fonction plus banale ou moins connue du grand public, comme les banques, ou les immeubles d'habitation, qui avaient été encore peu étudiés jusque-là.

Genève, la ceinture Fazyste 1850-1914 est richement illustré. Au fil des planches, on découvre une Genève familière, bien que différente. On redécouvre des bâtiments oubliés, comme la porte Neuve, qui marquait l'une des entrées de la ville et qui n'a pas survécu à la création de la place du même nom. L'ouvrage de David Ripoll est un outil précieux: il offre un panorama inédit du développement urbain de Genève au 19e siècle. Il est une source fiable, accessible en open access, sur laquelle pourront s'appuyer aussi bien les amateur·ices d’architectures anciennes que les professionnel·les qui ont pour mission de préserver le patrimoine genevois.

Notes

1. Le plan général est finalisé en 1858 par l'ingénieur Léopold Blotnitzki.

2. David Ripoll est historien de l’art, auteur de nombreuses publications sur l’architecture et l’urbanisme à Genève au 19e siècle.

3. Selon le titre du livre du philosophe Walter Benjamin Paris, capitale du XIXe siècle

4. En ce qui concerne la «francophilie» de Genève au 19e siècle, voir: David Ripoll, «Genève francophile: l’architecture et la ville dans la deuxième moitié du XIXe siècle», in: Leïla el-Wakil et Pierre Vaisse (dir.), Genève – Lyon – Paris: relations artistiques, réseaux, influences, voyages, Genève, Georg, 2004.

Genève, la ceinture Fazyste 1850-1914

David Ripoll

Série: Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, 2024, CHF 130.-