La percezione del musicista

Intervista a Vovka Ashkenazy

Primogenito di due grandi musicisti, inizia precocemente lo studio del pianoforte con Sigurjónsson a Reykjavík. In Inghilterra entra al Royal Northern College of Music, dove segue i corsi di madame Sulamita Aronovsky, oltre a quelli di Leon Fleisher e Peter Frankl. Debutta a Londra con il Concerto n. 1 di Čajkovskij e con la London Symphony Orchestra; da allora suona nei più prestigiosi teatri del mondo, partecipa a numerosi festival internazionali ed è ospite delle maggiori orchestre. Si esibisce con il Quintetto di fiati di Reykjavík, con il fratello Dimitri, clarinettista, e il padre Vladimir, con il quale è impegnato in registrazioni e lunghe tournée. Attraverso la sua attività concertistica, ha contribuito a diverse iniziative caritatevoli, come Action for Children in Inghilterra e Telethon in Svizzera. Risiede in Ticino, è professore al Conservatorio della Svizzera italiana e alla prestigiosa Accademia Pianistica di Imola; è inoltre direttore artistico del Concorso pianistico Rina Sala Gallo di Monza.

Silvia Berselli: Quale rapporto si crea tra il musicista e la sala da concerto?

Vovka Ashkenazy: Ho un ricordo indelebile e preciso: ero in un piccolo auditorium a Edimburgo e ho sentito per la prima volta chiaramente il suono che ritornava a me dalla sala. Prima durante le prove mi sedevo in platea e chiedevo a qualcuno di suonare al mio posto, ma da allora ho cominciato a sviluppare una sensibilità speciale nei confronti del ritorno del suono, finché sono riuscito a sentire che posso prevedere attraverso l’immaginazione in che modo risuona un determinato luogo. Certo non posso comprenderlo semplicemente guardando la sala, ma mi basta suonare per poco tempo e lo capisco. Ci vuole molta esperienza per maturare questo tipo di sensibilità e non ci sono scorciatoie: ad esempio registrarsi è totalmente inutile, perché è necessario imparare ad ascoltare se stessi nel momento in cui si suona.

Che differenze riscontra tra le sale a impianto tradizionale e quelle più moderne?

Principalmente i modelli sono due, la shoe box e la vineyard, con diverse gradazioni intermedie, come le sale a ventaglio. Personalmente mi piace la shoe box per l’acustica, ma amo la sensazione del pubblico che mi circonda, perché mi trasmette un senso fisico di inclusione. Questo non significa che il modello vineyard abbia un’acustica peggiore: se si prendono ad esempio la Berlin Philharmonie o la Concertgebouw, oppure la Tivoli Vredenburg a Utrecht, l’acustica è incredibile sia con grandi che con piccole formazioni. Esiste una forma intermedia, come il teatro di Pechino, dove la platea si apre intorno al palco come un ventaglio. C’è uno spazio per il pubblico anche dietro il palco, ma è più piccolo e può essere usato per il coro, oppure lasciato vuoto; la platea non circonda completamente il palco. In generale mi piace l’idea di avere persone sedute tutto intorno a me, perché questa disposizione segue la natura del suono, che si diffonde in tutte le direzioni. L’impianto della shoe box curiosamente sembra presupporre che il suono vada in una direzione sola e che quindi ritorni indietro, mentre le altre sale seguono lo sviluppo circolare delle onde sonore.

Un esempio eccellente di sala a shoe box è la vecchia Konzerthaus di Lucerna, talmente eccezionale che mi sono chiesto se era davvero necessario costruire il KKL. Entrambe presentano un’ottima acustica, ma mentre la vecchia sala era perfetta soprattutto per concerti di pianoforte, la nuova si adatta molto bene sia a piccoli ensembles che a grandi formazioni. In realtà la vecchia Konzerthaus, come il Musikverein di Vienna, è una sala che presenta un’ottima acustica anche per la musica sinfonica, ma è il palcoscenico ad essere troppo piccolo e quando ospita la grande orchestra al completo sembra inadeguato visivamente.

Devo ammettere che le grandi sale (ad esempio la Megaron Concert Hall di Atene o quelle di Pechino e di Tokyo) spesso funzionano bene anche per ensembles e repertori molto differenti. In queste sale Alicia de Larrocha suonava da Bach a Granados e l’acustica andava bene per tutto. Ho suonato anche con due pianoforti ed anche così l’acustica era perfetta.

Relativamente alla direzione del suono, bisogna considerare che solo gli strumenti a fiato hanno una direzione preferenziale, cioè sono orientati secondo la direzione che è insieme dell’aria e del suono. Inoltre, mentre altri strumentisti, come un violinista, possono muoversi nello spazio e cambiare posizione, oppure possono scegliere di porsi sempre frontalmente, per noi pianisti il pubblico è sempre a destra, a causa dell’apertura della cassa armonica del pianoforte. Il fianco sinistro del pianista appartiene tradizionalmente alla sfera del privato, mentre il destro è pubblico, dunque quando il pubblico ti circonda ci si può sentire indifesi, viene a mancare il senso di protezione.

Siete come guerrieri, con lo scudo come protezione sul braccio sinistro e la spada nella destra…

Qualcosa di simile. Dunque la shoe box è più rassicurante, perché mantiene protetto il fianco sinistro, mentre le altre sale sono più inclusive, ma possono inizialmente risultare destabilizzanti.

Il cantante lirico ha il grande problema di superare il «muro del suono» che sale dalla buca dell’orchestra: ci sono ostacoli simili anche per gli altri strumentisti? Colleghi che suonano troppo forte e «coprono» gli altri anche quando non dovrebbero… per questo c’è il direttore, ma cosa succede quando si suona in piccole formazioni che non lo hanno?

Nel caso del teatro musicale, dell’opera lirica, i problemi sono molto diversi: il boccascena diventa una cornice, un frame all’interno del quale devono muoversi gli artisti, mentre la loro voce deve proiettarsi al di là di quel margine, dunque il loro corpo fisico e la loro musica sono costretti a separarsi. In un ensemble strumentale invece è sempre tutto nelle mani del pianista, in quanto ha il suono più forte, dunque potrebbe facilmente prevaricare gli altri. Bisogna fare molta attenzione a quello che gli altri musicisti stanno producendo, specialmente in particolari condizioni acustiche in cui il suono è molto debole. Il violino nel centro del suo registro potrebbe non risuonare affatto, quindi bisogna fare attenzione a non coprirlo; la regola è sempre ascoltare e adattarsi a quello che si sente.

Il sound-check: a cosa serve quando non è una mera esercitazione? Cosa si «mette alla prova» di una sala o di un pianoforte?

Prima di tutto, se si tratta di un concerto per pianoforte e orchestra, il sound-check serve a suonare insieme per la prima volta il programma che si eseguirà, in quanto in genere non si ha modo di provarlo prima. In secondo luogo serve ad ascoltare se stessi, non soltanto in relazione all’orchestra, ma anche all’interno della sala, che di solito non si conosce. Si prova ad ascoltare se stessi attraverso la risonanza della sala, perché spesso nei concerti non riesci a sentire quello che suoni attraverso il pianoforte, quindi devi percepirlo per mezzo della risonanza che ritorna dalla sala. Con l’esperienza si impara a lavorare anche con il delay, con il ritardo che il suono accumula nel ritorno, perché fornisce informazioni sull’acustica della sala. A volte arriva anche mezzo secondo dopo e bisogna imparare a usare questo ritorno perché spesso l’orchestra maschera il pianoforte. In questi casi sei obbligato ad ascoltare il ritorno del suono e a utilizzare la memoria delle dita, perché non puoi suonare in maniera meccanica, anche se molti lo fanno. Bisogna arrivare ad avere le punte delle dita così sensibili da sapere come suonerà una nota anche quando non è possibile sentirla, come se le dita potessero ascoltare.

È qualcosa che si impara, che le è stato insegnato?

È il mio modo di pensare e cerco di insegnarlo ai miei studenti: tutto è legato all’ascolto e a un processo mentale precedente l’esecuzione. Prima di suonare, cerco nella mia mente il suono che voglio produrre: quando mi siedo al pianoforte, se il risultato non è quello che avevo in mente, modifico la pressione o la velocità per avvicinarmi sempre di più all’obiettivo. Non si suona e si ascolta: si sa già prima quello che si vuole sentire e questo ha a che vedere con la memoria delle dita.

Succede che una sala la sorprenda?

Soprattutto succede che mi sorprenda un pianoforte. A volte si ha la fortuna di poter passare un’ora a esercitarsi nella sala e sul pianoforte del concerto, altre volte no. Succede qualcosa di simile con l’acustica della sala, perché il piano ha una sua acustica naturale ed è collocato all’interno di una cassa armonica più grande, che è la sala, e bisogna lavorare anche con questa. È necessario sviluppare un’eccellente connessione tra l’orecchio e la memoria delle dita; in questo modo si arriva rapidamente a comprendere l’acustica di una sala. È una risorsa fondamentale per capire in poco tempo come suonare in un determinato ambiente, ma non è un talento che si possa insegnare, va coltivato individualmente.

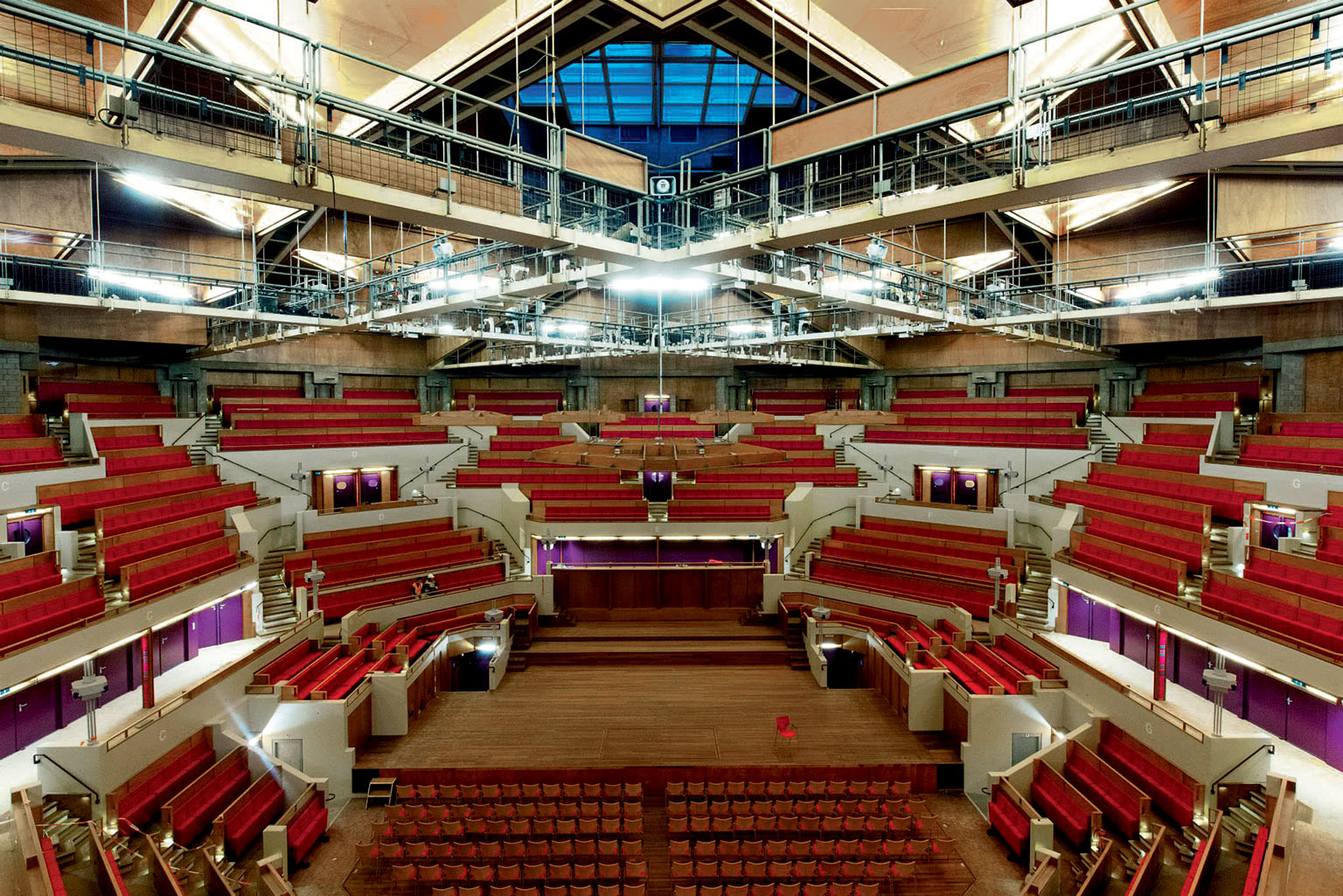

Tornando alle sale, come tutti sono rimasto sorpreso dal Barbican Centre: l’acustica sembra funzionare bene, ma ci sono delle piccole zone, pochi metri quadri, in cui si creano delle dead zones, dei punti privi di risonanze. Mio padre ha suonato all’inaugurazione e io ero presente; durante le prove mi spostavo all’interno della sala e mi sono accorto che in alcuni punti l’acustica si impoverisce, per poi ritornare dopo pochi passi. Non ho mai trovato, per fortuna, altri casi di sale con questi problemi. Ci si aspettava che il Barbican diventasse il teatro più moderno e all’avanguardia sul piano dell’acustica, pertanto sono stati pubblicati numerosi articoli specialistici a denuncia di questo clamoroso fallimento.

Quando suona, la presenza del pubblico, che può vedere e sentire in sala, la rassicura oppure la disturba (un colpo di tosse o un rumore di passi)?

Dipende dalla sensibilità dell’artista, c’è chi ha bisogno di un feedback e chi invece è così focalizzato su quello che sta facendo, così concentrato, che non gli interessa quello che succede intorno. Per quanto concerne l’aspetto visivo, questo cambia radicalmente a seconda dei ruoli: sono stato molte volte spettatore in occasione di grandi festival e, se dalla platea mi immaginavo sul palco, rimanevo pietrificato, mentre quando salivo sul palco la sensazione era completamente diversa. Se sei un artista abituato alle performance live, il palcoscenico ti appare più imponente quando lo guardi che quando lo calchi, perché cambi ruolo. In quanto performer non sei mai veramente in mezzo al pubblico, ma ti senti sempre a metà strada tra la scena e la sala, mentre il palco è il tuo ambiente naturale, quello in cui si esplicita il tuo ruolo, per cui ti sei preparato tutta la vita. Non importa quanto sia grande la sala o numeroso il pubblico, perché tu sei in uno spazio differente, emozionalmente, mentalmente e spiritualmente.

Quando ha in mano una partitura la legge facendola «risuonare» nella testa?

Certo. Nella mia famiglia parliamo sempre di musica e una delle grandi ossessioni di mio padre è come potesse Beethoven scrivere una musica così meravigliosa quando non poteva sentirla, perché ormai era sordo. Mia madre risponde sempre che è semplice, perché poteva ascoltare la musica nella sua testa; anche io lo faccio spesso e facilmente: posso immaginare il suono di un’orchestra o di un pianoforte o dello strumento che voglio.

Forse succede qualcosa di simile a un architetto, quando deve immaginare uno spazio che non esiste per progettarlo, oppure quando ricorda «spazialmente» un luogo che ha visitato…

È curioso: quando ascolto mentalmente una musica, non è un esercizio di astrazione, eppure allo stesso tempo non ha nulla a che vedere con la materia. È come se quella musica suonasse in una forma ideale, perfetta, pura, simile a un’idea platonica. Un esempio: nella mia vita ho ascoltato un’enorme quantità di musica per pianoforte, fin da quando ero bambino, e se riascolto ora un’incisione di mio padre di quando avevo cinque o sei anni, dunque del 1965-1966, la trovo molto diversa da come la ricordavo, o da come credevo di ricordarla. Ho conservato nei miei ricordi la forma ideale di quella musica e non quella reale che avevo ascoltato. Sono sicuro che questa forma ideale è molto vicina a quello che mio padre stava cercando, a quello che tutti i musicisti si pongono come obiettivo, cioè la versione perfetta. Alcuni ci arrivano vicino, altri restano più distanti, ma tutti stiamo andando nella stessa direzione. È quello che insegno ai miei studenti: la musica è il traguardo e noi dobbiamo andare in quella direzione. Alcuni arrivano più vicini, altri meno, e questo vale sia per gli esecutori che per il compositore: anch’egli cerca di dare forma a qualcosa di universale che, una volta prodotto, non gli appartiene nemmeno più. Bisogna fare eccezione forse solo per Chopin; ieri a lezione ho spiegato che nel suo caso bisogna «diventare Chopin» prima di poterlo suonare. In altre parole, bisogna attraversare la sua personalità tormentata e intensa, mentre con Beethoven si può andare dritto alla musica; dipende dalla natura del compositore. Quella di Chopin è probabilmente la musica più intensa e difficile da suonare, perché non si può interpretare liberamente, ma è necessario suonarla con la sensibilità dell’autore.

Ci sono compositori, brani o opere che «suonano meglio» in una sala piuttosto che in un’altra? Ci sono sale più adatte a un genere, a un periodo, che a un altro? Questo è dato da un’effettiva risposta acustica o piuttosto dalla tradizione concertistica, oppure ancora dall’epoca e lo stile architettonico della sala stessa? La Festspielhaus per Wagner o la Scala per Verdi hanno costruito questa tradizione per la musica lirica; esiste qualcosa di simile per la musica per pianoforte o la sinfonica?

La regola generale è che più semplice è la musica (in termini di numero di note), maggiore deve essere il supporto acustico delle risonanze. Un caso estremo che rende evidente questa regola è la chiesa: non ci si può suonare un preludio o una sonata di Rachmaninov perché sarebbe incomprensibile, ma funziona bene per Bach o Schubert. Beethoven è un caso limite, dipende da quale composizione si sceglie. Dunque se la materia acustica è «sottile», richiede un supporto acustico maggiore, una risonanza più generosa.

Oltre alle caratteristiche acustiche bisogna poi valutare le contingenze storiche: per Verdi il Teatro alla Scala era una sorta di habitat naturale e un luogo d’affezione, quindi probabilmente componeva pensando a quello spazio e di conseguenza necessariamente la sua musica si adatta così bene a quella sala. Non tutti i compositori però hanno avuto la stessa fortuna: Haydn aveva a disposizione un ampio spazio a corte e un’orchestra con cui fare esperimenti, provare quello che scriveva e accettarlo o eliminarlo a seconda del risultato, mentre Chopin non aveva una sala in cui lavorare, aveva solo un pianoforte.

Molti musicisti che hanno l’orecchio assoluto pensano le tonalità assimilandole a dei colori: ci sono colori che possono influenzare l’esecutore, oppure anche l’uditore?

Quando suono non c’è connessione tra la sfera acustica e quella visiva, ma è vero che le tonalità trasmettono sensazioni diverse. Forse le mie preferite sono Do minore e Fa diesis minore, in genere le tonalità in minore, ma anche Mi bemolle maggiore: ognuna ha un’atmosfera diversa. In una sonata Chopin modula da Re bemolle, tonalità scura, a Mi bemolle, che è più chiara: sono certo che l’autore volesse trasmettere un senso di apertura e che la progressione proposta sia in un certo modo ottimistica. A causa dell’accordatura, il pianoforte è un compromesso generato dal sistema temperato, quindi la differenza tra le tonalità è ancora più evidente che in altri strumenti.

Che sensazioni si hanno quando si suona in una sala tradizionale rispetto a un ambiente con molta «tecnica», cioè con sistemi modificabili di controllo del suono – materiali fonoassorbenti, shed orientabili che moltiplicano le riflessioni…?

È una questione filosofica che affronto spesso nelle mie lezioni. Per alcuni musicisti il punto più importante è la qualità del suono; la sua bellezza è l’obiettivo primario e sono disponibili ad adattare la musica a questo. Poi c’è un’altra via, che credo sia generalmente più difficile, secondo la quale devi adattare il pianoforte alla musica. La questione riguardante l’acustica è in qualche modo simile perché quando la sala ha un’acustica naturale, pensi a quello che vuoi fare e vai dritto all’obiettivo, mentre se puoi modulare qualunque cosa rischi di entrare in uno stato mentale in cui diventi ossessionato dal suono e in cui ogni piccola modifica influisce su di te. Così si perde la visione d’insieme della musica che si sta suonando e che rappresenta una storia. I sistemi di correzione acustica sono utili solo se la situazione è davvero terribile ed è necessario cambiarla, ma se sei in una sala con un’ottima acustica e cominci a pensare che facendo qualche piccola modifica puoi ottenere un certo cambiamento in un particolare registro, entri in un sistema di pensiero decisamente antimusicale! Suonare diventa un’operazione intellettuale asettica che degenera in ossessione mentale e porta a perdere di vista l’obiettivo. Lo so, sono un classico e un romantico!

La musica è come una storia scritta; se ci si concentra solo sul font e si prova a cambiarlo perché risulti più accattivante, le parole sono sempre le stesse, ma il risultato è solo un esercizio formale, relativo alla percezione più che ai contenuti.

Quando immagina una musica che suona, questa ha una forma grafica, ad esempio lineare o circolare?

Nella maggior parte dei casi il brano ha una forma lineare, perché appunto è una storia, un viaggio. Alcune musiche invece, ad esempio le opere di Debussy, sono più simili a dei quadri e bisogna far sì che quelle immagini raccontino una storia, dunque che assumano una forma lineare. Se si osserva attentamente e a lungo un dipinto, si inizia a capire cosa esprime e il suo significato può essere tradotto in forma di narrazione. Il racconto è una funzione che si sviluppa nel tempo, dunque ha un inizio e una fine ed è necessariamente lineare: su questa costruzione orizzontale si innestano elementi verticali, che si sovrappongono o si integrano alla struttura principale e possono contenere immagini, effetti ed impressioni. Per come la immagino io, la musica è un viaggio durante il quale succedono molte cose: incontri, esperienze, emozioni, e alla fine ti ritrovi in un punto diverso da quello di partenza.

Anche mio padre la immagina così: durante una prova in cui eseguiva la terza sonata di Chopin, un mio amico, un pianista coreano, mi disse che dalla prima nota all’ultima, l’esecuzione era stata una linea continua e ho pensato che quello era proprio l’obiettivo di mio padre. Non solo il singolo brano: tutto il concerto deve svilupparsi come un’unica linea, deve avere quello che in francese chiamano fil conducteur o fil rouge: tutto deve essere connesso.

Credo che sia lo stesso anche per un edificio e che si potrebbe pensare la composizione architettonica allo stesso modo di quella musicale.

Assolutamente. Amo le architetture in cui sono facilmente leggibili le strutture fondamentali, in cui si possono percepire al contempo le diverse parti che compongono l’insieme e l’edificio nella sua completezza. In questi casi si percepisce l’edificio come un complesso unitario che si articola in parti distinte, fino al dettaglio, anch’esso incorporato nell’insieme. Non amo le architetture in cui gli elementi si dispongono in maniera incoerente e manca la connessione tra le parti, l’unità.

Ha mai pensato di creare uno spazio per la musica? Come sarebbe?

Sarebbe come entrare all’interno di uno strumento, ad esempio di un violino: dentro la sua cassa armonica c’è unità, quindi lo immaginerei in questi termini. Ogni elemento dovrebbe essere integrato secondo un principio guida fondamentale, chiaro e concettualmente ampio, in grado di accogliere le singole parti: è il modo in cui io lavoro con la musica. Credo che i grandi compositori avessero già in mente l’idea completa della musica che volevano scrivere prima ancora di mettere sul pentagramma la prima nota; magari dovevano sviluppare alcune parti, ma l’idea fondamentale di tutta la sinfonia era già presente. Comporre diventa definire i dettagli, come anche dipingere: l’artista deve possedere l’idea completa prima di iniziare, poi può inserire un fiore o una figura in un punto o in un altro, ma sa già come sarà l’intero quadro prima prendere il pennello. Interpretare una musica tenendo sempre presente la sua struttura complessiva è una forma di rispetto nei confronti dell’autore, perché se ci si concentra su un bel passaggio, poi sui tanti piccoli bei momenti della composizione, anche se sono stupendi, l’esecuzione diventa frammentaria come un mosaico. Sarebbe come osservare un quadro con la lente d’ingrandimento: si perde di vista l’immagine completa, che invece deve sempre essere presente.

Quali suggerimenti darebbe ai progettisti di sale da concerto?

Cercare di combinare due elementi contraddittori: un’impressione di spazialità aperta e insieme un senso di raccoglimento e di protezione, dunque di chiusura. C’è probabilmente una distanza ideale tra le diverse parti che compongono lo spazio, che dipende dalla dimensione della sala da concerto, dal numero di persone nel pubblico, dal numero di musicisti e dalla musica che si suona. Questo autorizza l’impiego di elementi costruttivi modulari che si possano muovere al modificarsi di queste quattro variabili.

All’interno della sala, cosa è cambiato dai tempi della gioventù di suo padre ad oggi?

I materiali sono differenti, i colori sono spesso troppo accesi. Forse oggi c’è più attenzione per l’aspetto visivo di una sala, e questo è dovuto probabilmente alla contaminazione con il mondo degli spettacoli pop.

Cosa ci riserva il futuro? Come se lo aspetta?

Forse un ritorno all’essenzialità; dipende da quale fazione prevarrà, tra quelli che cercano di mantenere attiva la macchina creativa e quelli che sono più attenti a decidere il colore. L’unica certezza è che la grandezza sopravvive sempre…