Una diga in 24 giorni

Intervista all'ingegner Andrea Mondada

L’ingegner Andrea Mondada, classe 1934, ha lavorato per tutta la sua carriera al fianco di Giovanni Lombardi, occupandosi di quasi tutte le dighe da lui ideate e di tanti altri aspetti della costruzione di grandi opere.

Gabriele Neri ha incontrato Mondada alla fine dello scorso febbraio a Minusio, nella sede del Gruppo Lombardi, per farci raccontare qualche episodio di questa lunga storia. Tra i tanti, abbiamo scelto di parlare di tre argomenti centrali: la progettazione di impianti idroelettrici, l’evoluzione degli strumenti di calcolo, la dimensione internazionale della professione. Sono tre temi differenti ma indissolubilmente intrecciati: i progressi dell’informatica hanno infatti seguito e aiutato gli sviluppi dei metodi di calcolo, cambiando i ruoli professionali, le tempistiche, il modus operandi. Tali cambiamenti sono stati poi accentuati dall’internazionalizzazione del mercato del lavoro e dal confronto con contesti diversi. Dall’incontro con Andrea Mondada sono quindi emersi dettagli tecnici del mestiere e aneddoti della vita quotidiana di un ingegnere, ricordi d’altri tempi e riflessioni su una professione che – come molte altre – è cambiata radicalmente nell’ultimo mezzo secolo.

Gabriele Neri: Come è iniziata la sua carriera a fianco di Giovanni Lombardi?

Andrea Mondada: Avevo conosciuto l’ingegner Lombardi sulla diga del Sambuco quando io facevo la pratica. Lui veniva a visitare i cantieri due-tre volte all’anno insieme all’ingegner Arnold Kaech. Quando ho terminato gli studi, nel 1956, l’ufficio di Lombardi (allora associato con Gellera) era aperto da solo un anno a Locarno. Si aprivano i primi cantieri dell’impianto di Blenio, e quindi c’erano dei posti di lavoro disponibili. Mi presentai da Lombardi e dopo pochi minuti mi dissero: «Domani mattina cominci a lavorare». Neanche il tempo d fare le vacanze! Però ero felice di entrare in un simile gruppo, perché era un gruppo piccolo e stimolante. Ho cominciato subito a lavorare all’appalto della Diga della Val Darbola, una diga a peso.

Che strumenti di calcolo si usavano allora?

Mi ricordo che in quel periodo avevo svolto il calcolo statico di una diga con un calcolatore meccanico Monroe. Eravamo in due persone: ci impiegammo più di due mesi. Lo facevamo in due perché tutto il calcolo procede in avanti, ma la verifica della correttezza del processo si ha solo alla fine, quando si fa il confronto tra le deformazioni in ogni nodo. Dalla geometria si passa al calcolo con carichi unitari, si crea la matrice, si va al sistema, si arriva alla ripartizione dei carichi totali e si ha infine il risultato. Tutto questo l’avevo fatto con la Monroe… Fu l’unica volta!

Quali sono stati gli altri grandi progetti di quel periodo?

Alla fine degli anni Cinquanta è arrivata quasi per caso la Diga di Kops, in Austria. Avevamo avuto una soffiata da un ingegnere che era lì a fare i sondaggi: il progetto in corso era troppo costoso, perché prevedeva una diga a peso alta 120 metri e lunga, alla corona, 600 metri. Allora abbiamo presentato la nostra idea, che proponeva di sfruttare un dosso per creare un appoggio artificiale e inserire una diga ad arco di lunghezza ridotta a 400 m. In pratica si riduceva il volume in maniera notevole, facendo due strutture collegate. Un arco di 600 metri, invece, non era pensabile. L’idea è piaciuta e ci hanno dato l’incarico. Già nel 1962 iniziavano i lavori di costruzione.

Eravate molto giovani.

Se ci si pensa oggi è incredibile. Era l’ufficio di un trentenne senza grandi esperienze sulle dighe alle spalle, salvo aver lavorato con Kaech… Più andava avanti il progetto e più erano entusiasti. Avevano cominciato a incatenarsi diverse dighe: la diga di Contra (Verzasca), poi quella della Val Darbola, la Roggiasca, Kops… avevamo diverse dighe in contemporanea. E allora abbiamo dovuto fare il punto della situazione, per capire come gestire così tanti progetti insieme. I calcoli erano lenti e impegnativi. Ci siamo detti: Perché non andiamo a vedere cosa fanno questi computer? Siamo andati alla Remington che aveva un UNIVAC, uno dei primi computer americani messi in commercio. Con quello abbiamo fatto i primi calcoli di Kops.

Cercavate un nuovo strumento per semplificare la gestione del progetto.

Era tutto ancora un po’ vago. Si parlava di computer ma non si capiva come avrebbero potuto essere utili. Con l’UNIVAC abbiamo avuto qualche risultato, ma eravamo delusi: ci era comunque costato troppo. Non eravamo soddisfatti e non capivamo veramente le sue potenzialità, il funzionamento. I computer allora erano gestiti da matematici, e il dialogo tra ingegneri e matematici era difficile. Forse non abbiamo trovato la persona giusta.

Non avete mollato.

No: ci siamo rivolti alla IBM che intanto aveva introdotto il primo calcolatore scientifico, un IBM 1620 (annunciato nel 1959 e rimasto in commercio fino al 1970, NdR), che stava a Zurigo. Aveva un compilatore Fortran (acronimo di FORmula TRANslation, NdR), che aveva un linguaggio molto vicino alla formulazione dei problemi ingegneristici. Alla IBM abbiamo incontrato gente che ha capito subito i nostri problemi e che ha sviluppato per noi tre moduli specifici sulla base degli schemi tabellari che già usavamo in Ufficio (per «modulo» si intende un codice riutilizzabile, ovvero una funzionalità aggiuntiva che arricchisce il linguaggio di programmazione, NdR). Il problema dell’IBM 1620 era che non aveva hard disk. Secondo problema: non c’era stampante, ma solo una piccola macchina da scrivere che segnalava commenti o errori di compilazione, tuttavia senza una vera e propria tastiera. Si poteva interagire solo parzialmente con delle levette (switch). I risultati erano perforati su schede (al massimo 80 caratteri per riga), e poi un tabulatore ci stampava i risultati, che all’inizio erano quasi illeggibile! Non c’era, ad esempio, la separazione tra valore intero e decimali, quindi dovevamo tracciare delle righe rosse sui fogli per capire dove stava il decimale… e così via.

Come funzionava la procedura di calcolo?

Avevamo tre moduli: uno per il calcolo dei valori statici, ricavati dai parametri geometrici. Il secondo modulo trasformava i carichi unitari ripartiti in carichi nodali, perché noi dovevano lavorare sui nodi. Il terzo modulo calcolava la deformazione e le sollecitazioni. Il sistema era pratico e razionale; i semiarchi venivano elaborati come mensole libere e in seguito si sovrapponeva ai risultati l’influsso delle iperstatiche necessarie a creare la congiunzione in chiave. Occorreva gestire il passaggio dei dati da un modulo all’altro per arrivare infine al sistema: era un lavoro micidiale, perché dovevamo sfogliare tutti i tabulati prodotti e cercare i coefficienti, trascriverli in una tabella che con i compensi radiali e tangenziali arrivava facilmente a ottanta equazioni, e così via. Era impegnativo… lo rifacevamo due o tre volte per essere sicuri. E tutto doveva essere perforato per essere messo nella macchina, il che comportava un’ulteriore possibilità di errore. Prezioso è stato l’aiuto del Politecnico di Zurigo, dove era già stato sviluppato un modulo per risolvere tali matrici. Facevamo tutto per posta: mandavamo i dati a Zurigo e ci arrivavano indietro i risultati. Era un processo lungo, ma almeno ci scaricava di tutti i calcoli ripetitivi del calcolo tabellare. Se ci si pensa, per la diga di Contra abbiamo eseguito cinque calcoli statici. Dopo ogni calcolo, sulla base dei risultati, si modellava la forma della diga localmente per meglio ripartire gli sforzi.

Quale fu il passaggio successivo?

Dopo il progetto della Diga della Roggiasca siamo passati ad avere il computer in casa, intorno al 1966. L’1130 (introdotto da IBM nel 1965 NdR) era il primo calcolatore scientifico IBM con hard disk e disco amovibile. La memoria era molto più potente, c’era una console, una stampante, un lettore di schede e un plotter. Si passava a un’altra generazione di computer. Soprattutto era il disco ad essere molto importante: era un sistema monoutente, ognuno aveva il suo disco, con i suoi programmi specifici in base al lavoro che doveva svolgere. Non potevamo lavorare con moduli troppo grossi, dato che ogni variabile occupava spazio, e quindi bisognava ridurre al minimo ogni definizione, ogni cosa. Si speculava sul nome della variabile! Per «Momento X» bisognava scrivere «Mx», ed era già tanto! Il vantaggio era che si potevano concatenare i moduli e memorizzare i parametri di passaggio. Questo era un passo in avanti enorme.

Eravate molto aggiornati.

Lombardi guardava lontano: avevamo infatti il primo plotter in Svizzera, che allora costava 20’000 franchi, formato A4 lungo, con un passo molto grezzo, ma che ci faceva restituire tutti i grafici delle sollecitazioni e delle deformazioni. In quel momento, praticamente, io ho cambiato attività, diventando un informatico: ho cominciato a scrivere programmi, perché sul mercato non ce n’erano. C’era qualche programma che arrivava dall’America, ma le normative e le unità di misure erano diverse. Si sfruttavano, certo, ma bisognava poi adeguare tutto. È stato un lungo periodo di programmazione. Il programma per le dighe fu ristrutturato e i tre moduli furono integrati con altri moduli, così da arrivare al sistema e quindi ai risultati finali con un solo passaggio. Furono sviluppati altri programmi nel campo delle dighe in terra, dell’idraulica. Un grosso pacchetto riguardava le autostrade, dallo studio del tracciato al picchettaggio in cantiere del corpo stradale e dei manufatti. Interessante fu anche il programma per il calcolo delle linee ad alta tensione, che studiava il dimensionamento dei conduttori sottoposti a tensioni dovute al peso proprio, al vento, alla neve, alle variazioni di temperatura ecc. A ogni programma si accompagnava un modulo per la restituzione dei risultati su plotter.

Qual è stato il calcolatore successivo?

Dopo l’IBM 1130 siamo passati al VAX 11/780 (commercializzato dal 1977 NdR), intorno al 1979. Era prima di tutto multi-utente: sparivano le schede e compariva lo schermo in bianco e nero. C’era un hard disk enorme per quei tempi: era già un computer 32 bit con memoria virtuale che aumentava potenza e velocità di calcolo. I programmi si facevano con moduli più grossi, passando dalle schede al terminale. Questo è stato un altro importante passo. Così si guadagnava nella ricerca, cominciando a poter fare calcoli sulle rocce fessurate, arrivando al famoso Modello FES («Fissured, Elastic, Saturated Rock Mass Model» NdR), un modello di calcolo del comportamento dei massicci rocciosi.

E poi, dopo qualche anno, è arrivato il CAD. Che cosa ha significato per voi?

L’avvento del CAD ha rivoluzionato non solo il modo di disegnare, ma anche la progettazione in maniera più generale. Le faccio un piccolo ma significativo esempio: un tempo, prima di andare da un disegnatore bisognava avere le idee chiare, bisognava già avere tutto in testa. Dopo, con il CAD, si è cominciato invece a schizzare con la matita rossa sui disegni. E infine, è stato l’ingegnere in prima persona a lavorare sul CAD. Verso la fine della mia attività è arrivato infine il PC, che all’inizio sembrava un giocattolo, poi è diventato potente e ha preso il posto dei terminali. Ancora una volta ha rivoluzionato il sistema e ci ha obbligati a nuove fasi di programmazione. Oggi sofisticati programmi dedicati agli elementi finiti permettono calcoli dinamici di effetti sismici, e sono reperibili sul mercato. È però importante capire bene come funzionano, come calcolano, quali parametri sono richiesti per l’elaborazione. Bisogna, alla fine, procedere sempre a una valutazione critica dei risultati, prima di passare all’esecuzione.

Torniamo alle dighe. Come mai verso la fine degli anni Sessanta c’è stata una significativa riduzione degli incarichi?

Il panorama era saturo. Forse si è costruito anche troppo. Se pensiamo che erano i tempi della Grande Dixence (1953-1961), al tempo la diga più alta d’Europa… Il costo dell’energia di quell’impianto era però altissimo: se ricordo bene era di 40 centesimi al kW, quando alla Verzasca era 2 centesimi!

Ci fu anche un contraccolpo dovuto ai disastri dell’epoca, come quello del Vajont o della diga di Malpasset?

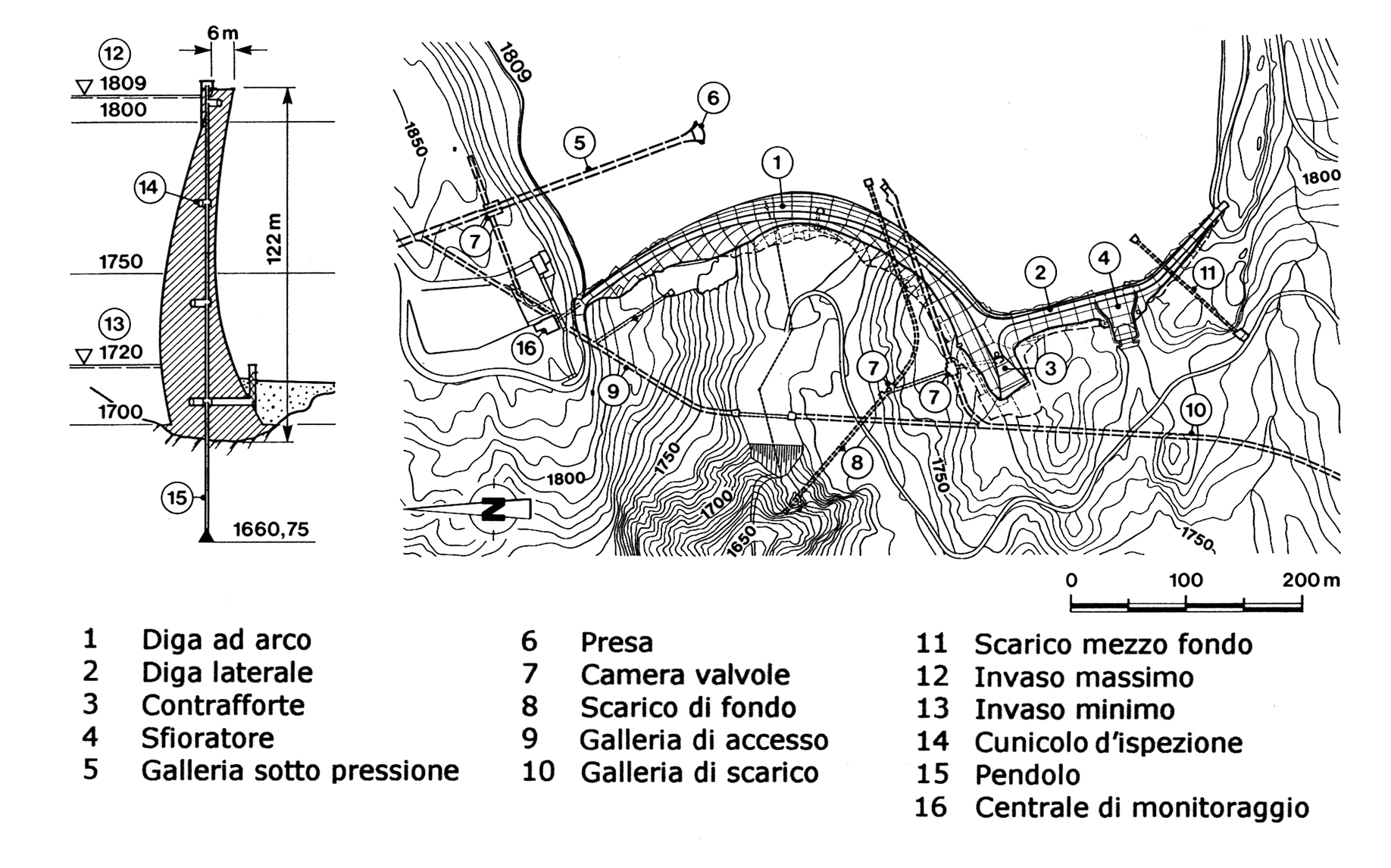

Sì, c’era anche un aspetto psicologico. Le tragedie della diga di Malpasset in Francia (1959) e del Vajont in Italia (1963) provocarono una psicosi sicurezza. Anche alla diga della Verzasca qualche motivo di preoccupazione c’era stata. Mi ricordo che quando abbiamo fatto il primo invaso avevamo dormito poco, non tanto perché non si aveva fiducia nei calcoli, ma perché si presentarono dei fenomeni anormali. La diga era finita, mancava solo la sistemazione di due sfioratori. Avevamo convenuto con il Servizio Dighe un programma di invaso, progressivo e lento, con un controllo delle deformazioni. Andava tutto bene. Un venerdì però cominciò a piovere… Facciamo andare gli scarichi di fondo, facciamo andare le turbine e… continua a piovere! Il lago va su tutta la notte e sabato mattina a Berna non c’era nessuno con cui parlare. A un certo momento la diga ha sfiorato! Noi andavamo ogni ora a misurare il comportamento della diga. Un pendolo, improvvisamente, comincia a dare risultati strani, segnando una pericolosa deformazione. Siamo accorsi subito e… il supporto del pendolo era mal posizionato e subito fu corretto, quindi in realtà era tutto a posto. Ci era venuto un colpo!

Quella notte fu il vero collaudo.

Per fortuna la mattina dopo spuntò il sole ci tranquillizzammo. Arrivò molta gente a vedere il primo sfioro: fu un momento spettacolare. Eravamo contenti. Ma poi i giornali cominciarono a scrivere che a Vogorno, un paese vicino, di notte suonavano le campane, che la terra vibrava, che la gente non poteva dormire… I giornalisti locali sono specializzati in questo genere di cose, a metterla giù pesante. Allora il nostro geologo, il professor Dal Vesco, andò a dormire in una stalla con un sismografo che aveva fatto arrivare immediatamente da Zurigo. Ed effettivamente c’erano dei fenomeni, delle vibrazioni (le campane non le abbiamo mai sentite in realtà… anche se il prete era preoccupato!). Poi il fenomeno si calmò, e Dal Vesco scrisse un bell’articolo nel quale giustificava il fenomeno. Mettendo l’acqua fredda, sulle sponde l’effetto della temperatura si era fatto sentire, prolungando le fessure esistenti oltre il limite iniziale. Ma poi tutto si è stabilizzato… Erano i tempi del Malpasset, quindi l’allerta era alta, anche psicologicamente.

Erano tempi completamente diversi da oggi per la gestione delle grandi opere.

Lombardi diceva che quello fu per lui l’ultimo «cantiere della semplicità»: c’era un solo committente, un solo geologo, un solo esperto di Berna per il controllo, un solo progettista che faceva anche la direzione lavori, due piccoli consorzi per la costruzione. Niente di più. Ora è tutto diverso. Allora era più semplice costruire. Non c’era la burocrazia invadente che è arrivata in questi ultimi anni.

La diga della Verzasca era a pochi chilometri dall’ufficio. Più avanti avete cominciato a progettare impianti in località lontanissime. Come vi siete adeguati a un simile salto di scala?

Andare all’estero voleva dire prima di tutto ascoltare, poi guardare cosa facevano sul posto. E mai proporre soluzioni che potessero irritare. La prima cosa è la diplomazia, il tatto. Tanti errori infatti sono stati compiuti quando c’è stato il tentativo di imporre tecnologie moderne di cui loro non avevano bisogno. In Algeria, ad esempio, avevamo avuto brutte esperienze. Era difficile lavorare. Invece andò meglio in Messico, con la diga ad arco di Zimapán (1990-1994), una diga alta 200 metri in un canyon.

Come siete arrivati a lavorare in Messico?

Lombardi era spesso chiamato in Messico come consulente. Un giorno gli dicono: «C’è un problema. La Banca Mondiale ci ha tagliato i fondi perché non ha riconosciuto valido il progetto della diga». Allora ricevo una telefonata. Lombardi mi fa: «Abbiamo un problema. Dobbiamo progettare una diga». Rispondo: «Che bella notizia, una diga in Messico!». E lui: «Il problema è che va finita per fine anno». Era il 30 novembre, il giorno di sant’Andrea. Gli dissi: «Come facciamo a dire di no? Lavoreremo giorno e notte». E così fu: il 24 dicembre il progetto partì per la Banca Mondiale.

Avete progettato una diga in soli 24 giorni.

Dopo ho dormito per tre giorni consecutivi. E poi ci hanno dato il mandato per sviluppare il progetto esecutivo. Andò tutto bene, ma c’erano comunque problemi di comunicazione. Quando videro lo scarico di fondo da noi proposto dissero: «Non lo vogliamo: costa troppo!». In effetti era una struttura costosa e una meccanica complessa, e loro non ne vedevano la necessità. Noi facevamo notare che le dighe subiscono un processo di invecchiamento, occorre pensare alla sicurezza e loro allora rispondevano: «Quindi non siete sicuri dei vostri calcoli?!», oppure «Dobbiamo spendere tanti soldi per una cosa che si usa ogni 50 anni?!». Ci voleva la pazienza di Giobbe, forse anche di più… Per convincerli abbiamo trovato l’argomento giusto: i sedimenti dell’acqua del fiume avrebbero riempito l’invaso. Così siamo riusciti a mettere lo scarico di fondo nella diga. Poi ci hanno chiesto di fare anche un balcone sul canyon per il discorso inaugurale del presidente…

Come si modificava il progetto in base al contesto in cui andavate ad operare?

Noi abbiamo sempre applicato lo «stile svizzero», cioè curare i dettagli costruttivi, avere una diga ben costruita, con tecnologie giuste e facili da gestire. In Messico avevamo il vantaggio che le imprese erano tutte italiane, lavoravano bene.

Quali saranno secondo lei le sfide dell’ingegneria nei prossimi anni?

Oggi la sfida dell’ingegnere sono i trasporti. Sempre di più si va verso il sotterraneo, sia per il traffico pesante sia per il trasporto pubblico. Non si può più andare in superficie, quindi ogni mezzo di trasporto sarà interrato. In molte città è già così: con diversi livelli di metropolitane, ad esempio. Sarà una sfida non solo per gli ingegneri ma anche per gli impresari, che dovranno inventare nuovi metodi di scavo e di sostegno. Con questi grandi progetti si attraversano infatti zone molto complicate con intersezione con altre strutture e sempre più in basso. Queste sono le sfide dell’ingegnere di domani.