L'aldilà dell'architettura: rompere la professione che sta distruggendo il pianeta

Con il 40% dei laureati in Europa che non sceglie di lavorare come architetto e meno dell'1% degli edifici nel mondo a zero emissioni di carbonio, l'architettura sta tradendo le sue promesse. Il grido lanciato dalle dottoresse Harriet Harriss e Roberta Marcaccio richiede un'urgente revisione della formazione e della pratica.

➔ In English : Architecture’s Afterlife: Breaking the Profession that is Breaking the Planet

➔ En français : Au-delà de l'architecture : déconstruire la profession qui détruit la planète

➔ Auf Deutsch : Jenseits der Architektur: Den Beruf aufbrechen, der den Planeten zerstört

Per la gran parte del ventesimo secolo e per almeno un buon quinto del ventunesimo, le scuole di architettura di tutto il mondo hanno promosso un'ideologia pericolosamente disonesta: quella secondo cui le lauree in architettura dovrebbero essere insegnate come se fossero esclusivamente vocazionali, incentrate esclusivamente sulla produzione di edifici e non un potente percorso verso un ampio ventaglio di altre possibilità professionali.

Ciò che rende pericolosa questa vecchia ideologia è che questa prospettiva protezionistica, egoistica e autocelebrativa avvelena le nostre pedagogie e il nostro pianeta, i suoi popoli, i suoi luoghi e tutte le altre forme di vita da cui dipende la nostra esistenza collettiva. Lo dimostra il fatto che, secondo le stime, tre milioni di architetti[1] sono riusciti finora a creare meno di 2500 edifici a zero emissioni di carbonio [2]- ben meno dell'1% dell'ambiente costruito a livello mondiale. Prescrivere un edificio in risposta a ogni disturbo è propaganda, non pedagogia, perché gli edifici rappresentano il 35% delle risorse totali, circa il 40% dell'utilizzo di energia, il 12% dell'acqua potabile del mondo e producono il 40% delle emissioni totali di anidride carbonica - e questo solo per cominciare. Sembra che ci si dimentichi che senza un pianeta non può esistere una professione.[3]

" L'idea che l'educazione architettonica debba concentrarsi sulla produzione di edifici è una prospettiva protezionistica, egoistica e autoindulgente che sta avvelenando il pianeta, la sua gente e i suoi luoghi”. "

Se le scuole continuano a ignorare o a sottovalutare deliberatamente la trasposizione multisettoriale di una laurea in architettura, gli studenti continueranno a laurearsi senza realizzare appieno il loro vero potenziale - che scelgano o meno di esercitare la professione di architetto. Infatti, come sosteniamo in questo articolo, è un'ingiustizia professionale, personale ed economica che gli studenti siano in gran parte inconsapevoli di come la loro formazione architettonica li predisponga ad avere carriere di successo al di là dell'architettura - come protagonisti della salvaguardia del pianeta o altro. Dobbiamo iniziare a curare le delusioni dell'architettura e a riorientare la nostra attenzione verso la ricostruzione dell'educazione architettonica come una professione che dia priorità al pianeta, il cui risultato “potrebbe essere un edificio” (così come molte altre cose, a seconda di ciò che è necessario o possibile) piuttosto che “deve essere un edificio”.

Porre fine a una relazione tossica

Una laurea in architettura richiede un impegno da cinque a nove anni, il doppio rispetto alla maggior parte delle altre discipline. Il fatto che gli studenti siano disposti a prendersi questo tipo di impegno testimonia il fascino duraturo dell'architettura e la passione e la dedizione degli studenti. L'idea diffusa è che, una volta terminata la formazione, i laureati debbano trovare lavoro in uno studio privato, in genere in un centro urbano, lavorando su edifici commissionati da chi può permetterselo. In realtà, l'architettura ha uno dei più alti tassi di abbandono - ben oltre la metà di coloro che si iscrivono abbandonano prima di laurearsi e senza alcuna qualifica di uscita - e le donne e gli studenti delle minoranze sono rappresentati in modo sproporzionato tra questi abbandoni. Anche tra coloro che scelgono di qualificarsi e di intraprendere una carriera in architettura, queste disuguaglianze di genere e tra le minoranze persistono e addirittura peggiorano nel tempo, indicando la discriminazione strutturale e sistemica insita nel sistema educativo e nel settore.

" Presentare gli architetti come 'progettisti di forme' è una proposta insostenibile di fronte all'emergenza climatica che ci porta a mettere in discussione il vecchio paradigma del progresso lineare e, con esso, la produzione continua di edifici”. "

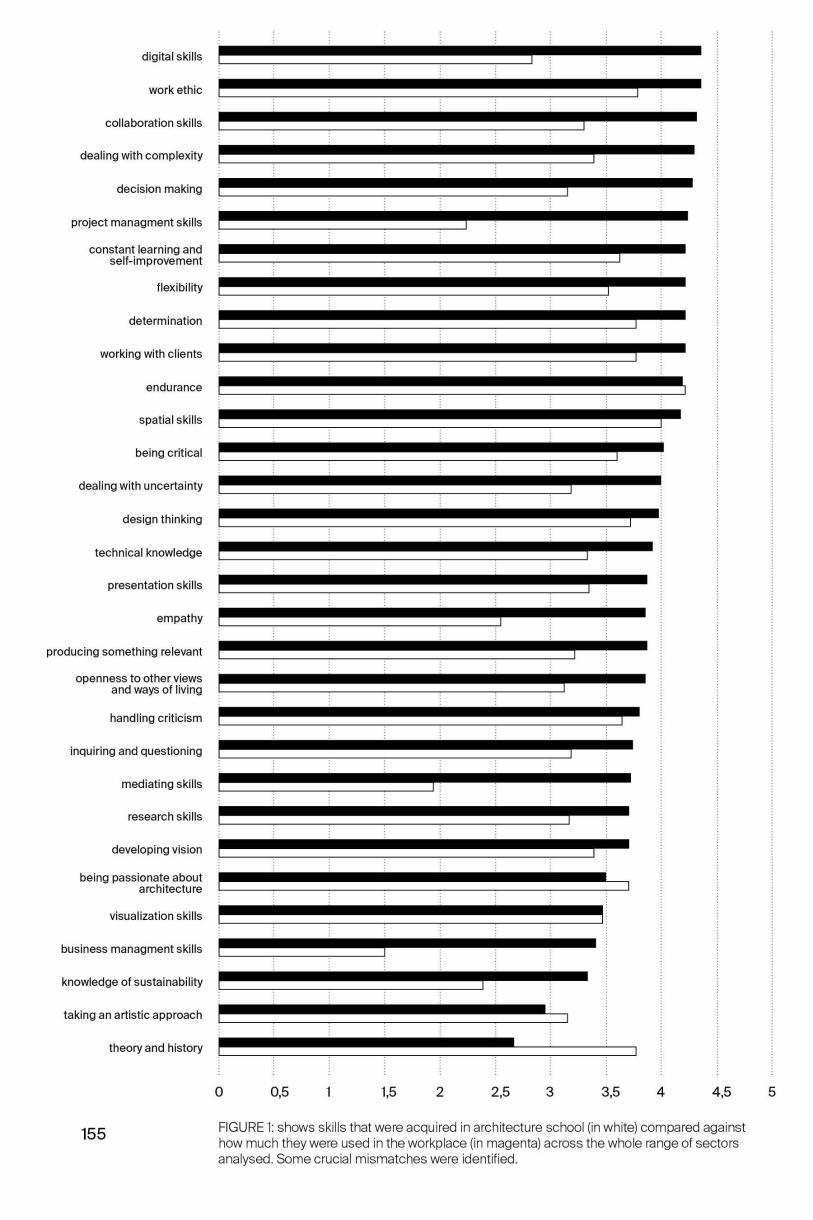

Se per relazione tossica si intende quella che “provoca angoscia o danno”, che comporta “abusi emotivi, psicologici o fisici e che può far sentire non supportati, incompresi o sminuiti”, allora le continue crisi di salute mentale degli studenti, la cultura della notte in bianco, le “giurie” di progettazione (che evocano i tribunali), i disincentivi finanziari come gli stipendi dei laureati inferiori alla media (Articolo correlato: Gli architetti ginevrini sono arrabbiati) e, in alcuni Paesi, l'indebitamento paralizzante, sembrano una giustificazione sufficiente per gli studenti “veterani” della formazione architettonica per voler porre fine a una relazione tossica. (Fig. 1).

Vecchia guardia contro avanguardia

Fino ad oggi, numerose analisi scientifiche e giornalistiche (tra cui la nostra) hanno svolto un ruolo critico e, a volte, proto-terapeutico nel diagnosticare come si è arrivati a questo punto[4]. Più recentemente, tuttavia - e grazie a una borsa di ricerca Erasmus+ di 331.887 euro[5]che ha riconosciuto e sostenuto la serietà delle nostre preoccupazioni - la nostra ricerca si è concentrata sulle opportunità che esistono al di là della visione ristretta dell'architettura comunemente insegnata e praticata. Di conseguenza, questo articolo è direttamente informato dai risultati dello studio Erasmus Plus (2019-2023) e da due recenti libri che gli autori hanno coeditato: Architects After Architecture: Alternative Pathways for Practice (Routledge, 2020) e Architecture's Afterlife: The Multi-Sectoral Impact of an Architecture Degree (Routledge, 2024), quest'ultimo offre una sintesi dei risultati dello studio Erasmus Plus. Sia i libri che la ricerca sottolineano la necessità e il desiderio degli architetti di adottare nuovi modi di lavoro, guardando oltre i limiti arbitrari della nostra professione per affrontare le sfide e le opportunità del mondo. Inoltre, entrambi i libri forniscono una mappa di testimonianze su come raggiungere questo obiettivo.

Né lo studio né i libri chiedono di rompere l'architettura come mezzo per distruggerla. Al contrario, essi sostengono - come questo articolo - che è diventata una necessità inequivocabile separare l'architettura e riconfigurare le sue priorità, i suoi processi e i suoi prodotti finali nell'ambito della formazione e della pratica, piuttosto che lasciare che continui a distruggere il pianeta.

Primi posti, non fallimenti

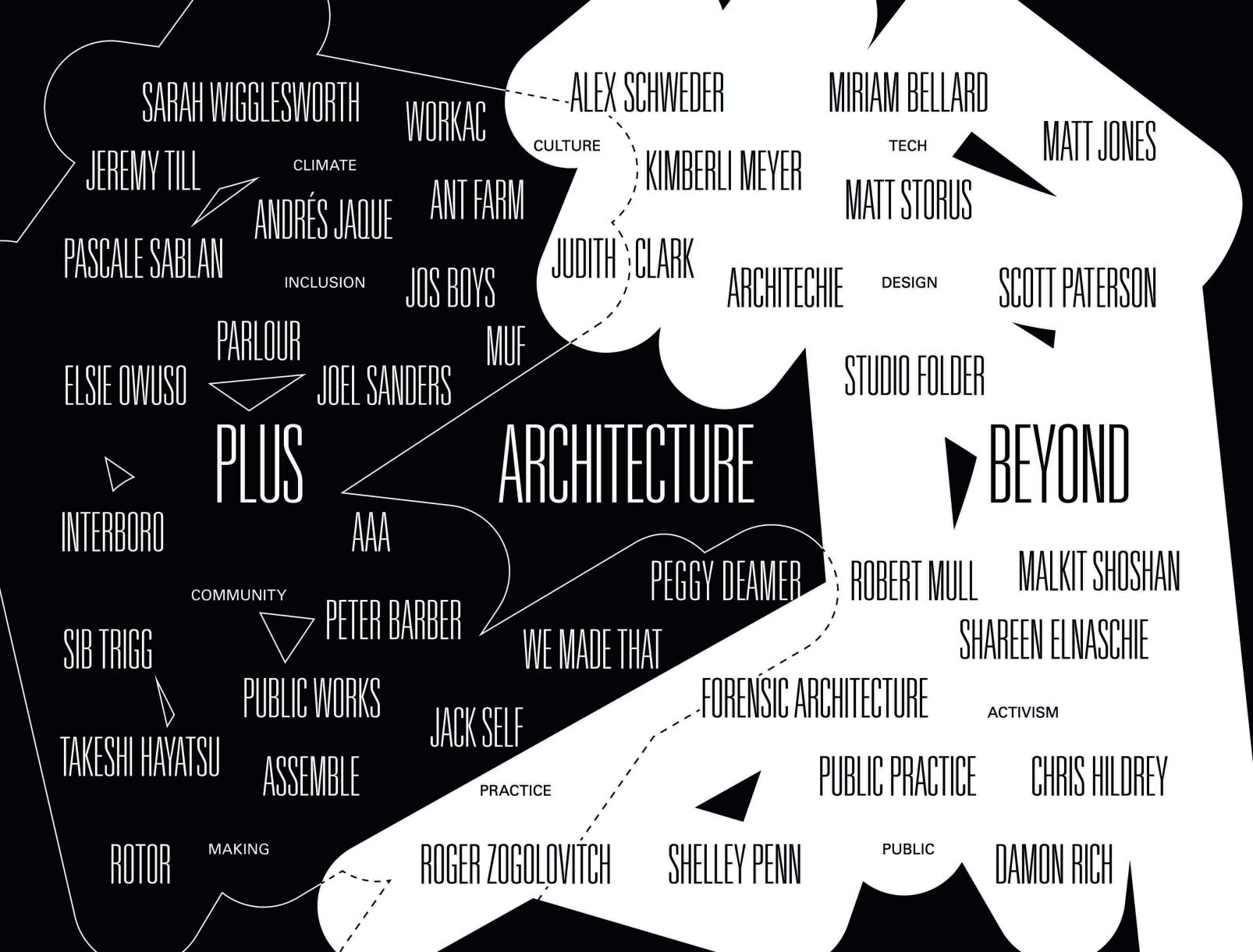

I dati ricavati da diversi Paesi e da un'ampia gamma di fonti e tempi hanno mostrato che quasi il 40% dei laureati in architettura in Europa e negli Stati Uniti sceglie di non esercitare la professione di architetto.[6] “Rompendo” con la professione - o almeno rifiutando la sua propaganda autolimitante - questa coorte sorprendentemente ampia, ma ampiamente trascurata, sta dando contributi significativi a vari settori, come l'attivismo, gli aiuti umanitari, i videogiochi, la politica e la tecnologia. Mentre non è raro che i laureati di qualsiasi disciplina lavorino in un settore non correlato alla loro materia di laurea, questo non è ciò che ci si aspetta dai laureati delle cosiddette lauree “professionali” come medicina, legge e architettura.

" È un'ingiustizia professionale, personale ed economica che gli studenti non siano consapevoli del potenziale della loro formazione architettonica, che li predispone a carriere di successo al di fuori dell'architettura, che salvino o meno il pianeta. "

L'emorragia di talenti nelle scuole di architettura è vista come un fallimento personale piuttosto che pedagogico e come un chiaro mandato per la riforma di queste ultime. L'incessante ritornello delle scuole, “A cosa serve studiare architettura se non si diventa architetti? ”, si innesta nella professione, le cui reti, appartenenze, media, medaglie e premi formano un nastro di Mobius di soffocante esclusività e autoregressione. Questo spiega anche perché le scuole di architettura e gli enti di accreditamento professionale non hanno mostrato alcun interesse nel registrare o mappare le destinazioni di carriera di coloro che hanno “lasciato” la professione. Tuttavia, perpetuando questa narrazione propagandistica, le scuole non riconoscono l'impatto che i laureati in architettura hanno su altri settori, minando involontariamente il “valore” di una laurea in architettura e, di fronte al calo del numero di studenti, anche la sopravvivenza dei loro programmi e delle loro istituzioni.

" I giovani architetti danno priorità alle esigenze pubbliche, si orientano verso pratiche più responsabili dal punto di vista sociale ed etico e descrivono il loro desiderio di avere un impatto (reale) su scala planetaria e a un ritmo molto più efficace di un edificio. "

Come sostengono sia i libri citati che lo studio Erasmus+, il rimedio è semplice: creare sistemi di valutazione e di monitoraggio degli ex-alunni che riconoscano questi laureati come primi classificati che dovrebbero essere celebrati, piuttosto che come fallimenti che non meritano nulla per aver “abbandonato la professione”. Ciò significa trovare il modo di diversificare i percorsi come segno di successo intersettoriale e sostenere i modi in cui questi laureati riutilizzano le loro conoscenze architettoniche, le loro competenze e i loro comportamenti per far fronte alle carenze in tutti i settori in condizioni occupazionali che sono transitorie, instabili e vulnerabili agli sconvolgimenti politici, sociali, economici e ambientali. Quella che segue è una sintesi dei risultati principali dei libri e dello studio.

" Archistar “ Dopo l'architettura?

Se i big data fossero sempre efficaci nella rarefatta arte della persuasione, non saremmo di fronte a una crisi esistenziale - professionale o planetaria - in questo momento della nostra storia. Questo spiega perché ci siamo concentrati su dati “qualitativi” come interviste o “testimonianze” all'interno del primo libro, Architects After Architecture, che abbiamo scritto e curato in collaborazione con Rory Hyde. Tracciando il profilo di 40 professionisti che hanno utilizzato la loro formazione architettonica in modi nuovi e pieni di risorse, abbiamo voluto fornire ai laureati strategie di uscita basate su prove e sforzi efficaci per reimmaginare l'architettura dai margini della pratica tradizionale. Due persone che hanno imboccato la rampa di uscita sono Matt Jones, che descrive come la sua laurea in architettura lo abbia aiutato ad assumere il ruolo di progettista principale presso Google AI, e Miriam Bellard, che dopo aver studiato architettura in Nuova Zelanda è diventata direttore artistico per lo sviluppo visivo presso Rockstar Games, progettando architetture virtuali per videogiochi di successo come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

" L'insegnamento dell'architettura deve essere decostruito in modo che un edificio sia solo una risposta professionale tra tante... "

Sia Matt che Miriam hanno descritto il loro desiderio di operare un cambiamento su scala planetaria e a un ritmo molto più efficiente di un edificio alla volta come la ragione per cui hanno scelto di trasporre le loro competenze nel settore tecnologico e di diventare veri e propri leader all'interno delle loro specializzazioni adottate. A novembre 2024, Grand Theft Auto V ha venduto oltre 205 milioni di unità in tutto il mondo dalla sua uscita nel 2013 ed è considerato uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi.[7] Questo livello di “impatto globale” va ben oltre quello che qualsiasi portfolio di "archistar ”, ricco di incarichi significativi, monografie, copertura mediatica e premi di settore, potrebbe mai affermare di aver raggiunto.

Architetture che danno priorità ai bisogni pubblici

Un tema ricorrente tra gli architetti che hanno scelto di non imboccare la rampa di uscita, ma di rimanere ai margini dell'architettura e di lavorare per reimmaginarla radicalmente, è stato il loro impegno comune a dimostrare che è possibile praticare l'architettura in modi più responsabili e reattivi dal punto di vista sociale ed etico.

Un esempio è Rotor, una cooperativa con sede a Bruxelles, che ha capito che per affrontare il collasso climatico bisognava confrontarsi con il rapporto problematico dell'architettura con i rifiuti. Per farlo, si sono concentrati sulla decostruzione piuttosto che sulla costruzione di edifici, per poi riutilizzare i materiali e i componenti altrove, con risultati che vanno dal design alla ricerca, dalle mostre ai libri, dai modelli economici alle proposte politiche.

" Il gruppo molto numeroso e largamente emarginato di laureati in architettura che non scelgono di esercitare la professione di architetto contribuisce in modo significativo a vari settori come l'attivismo, gli aiuti umanitari, i videogiochi, la politica e la tecnologia. "

Lavorando al di là della materialità degli edifici, Chris Hildrey ha applicato il suo pensiero urbano e civico alla questione dei senzatetto, sviluppando uno strumento digitale, Proxy Address, per offrire un indirizzo virtuale ai senzatetto come mezzo per garantire loro l'accesso a sussidi, conti bancari, identificazione, un lavoro, un medico e ricevere posta “reale” - tutti servizi chiave altrimenti rimossi nel momento di maggior bisogno. Inoltre, Malkit Shoshan, la cui agenzia FAST (Foundation for Achieving Seamless Territory ) studia l'impatto delle missioni di pace delle Nazioni Unite sulle comunità locali e sull'ambiente, ha sviluppato un modello per trasformare le basi ONU in catalizzatori dello sviluppo locale.

Imparare ciò che non viene insegnato

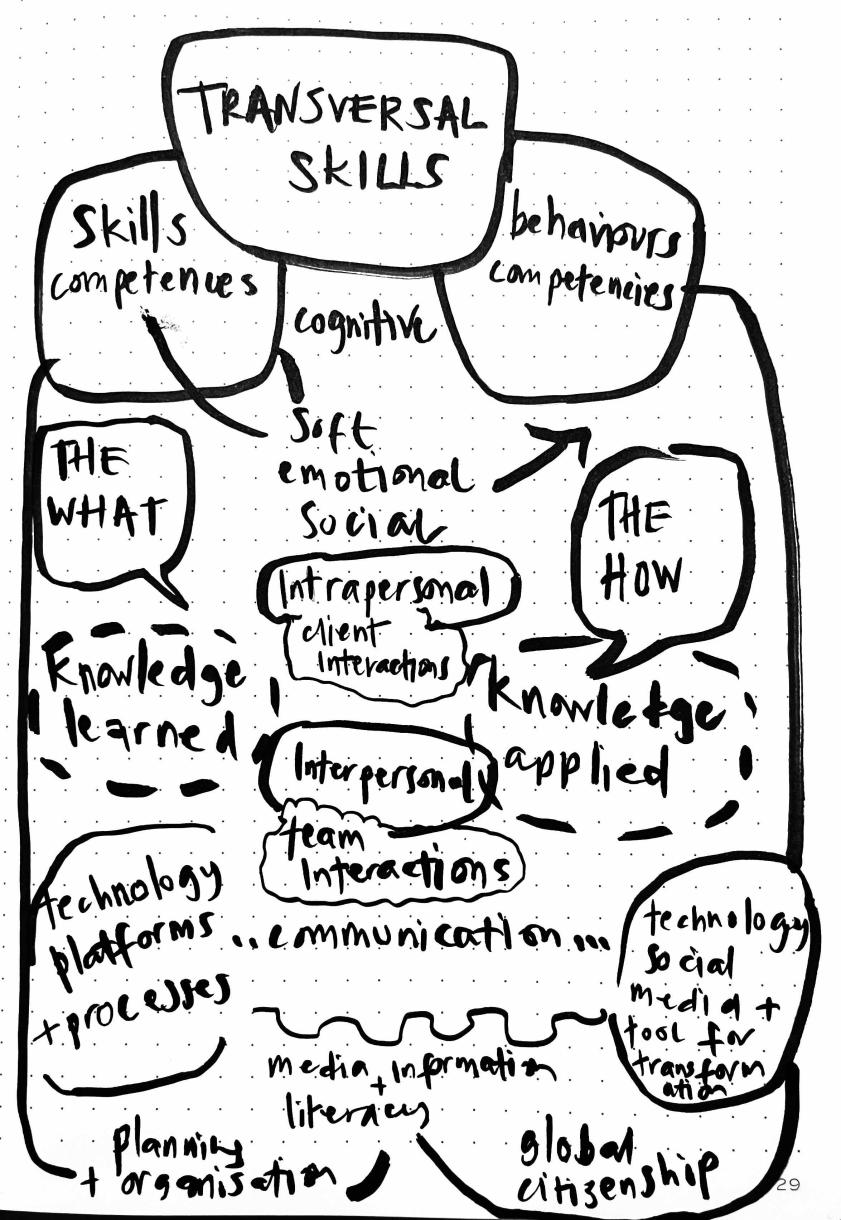

Il secondo libro, intitolato Architecture's Afterlife, si basa sui risultati di un partenariato strategico Erasmus+ tra Royal College of Art, KU Leuven, Politecnico di Torino, Università di Anversa, Università di Zagabria, Università Politecnica di Valencia, con la European Association for Architectural Education (EAAE) come partner associato. La ricerca analizza i motivi per cui quasi il 40% dei laureati in architettura europei non sceglie di lavorare come architetto, traccia una mappa dei settori in cui migrano e identifica le competenze trasferibili acquisite durante i corsi di laurea che si rivelano più utili nelle nuove carriere. La ricerca ha evidenziato le “competenze trasversali” - come la comunicazione, il lavoro di squadra, le interazioni con i clienti, la risoluzione dei problemi, l'apprendimento, la pianificazione e l'organizzazione - come rilevanti nella maggior parte dei settori. Ha inoltre evidenziato che i laureati in architettura sono in grado di colmare le carenze di competenze in altri settori (Fig. 3).

Articolo correlato: The challenges of architectural education in Europe according to the EAAE

Una delle intuizioni principali, tuttavia, è che le competenze trasversali che i laureati hanno trovato più utili in altri settori non sono quelle che sono state insegnate esplicitamente, ma quelle che hanno sviluppato in risposta e a sostegno della loro esperienza formativa - dall'imparare ad avere una “pelle spessa” o a “essere implacabili”[8] - nel bene e nel male. I dati quantitativi e qualitativi dello studio hanno anche evidenziato come la natura intrinsecamente multidisciplinare e ambigua dell'architettura - evidente anche nel linguaggio usato per descriverla nelle linee guida che la regolamentano - sembri dare agli studenti la capacità di gestire la complessità e di affrontare l'ambiguità. Il problema, tuttavia, è che sebbene gli studenti di architettura acquisiscano queste competenze, esse non vengono insegnate esplicitamente nel curriculum, né sono riconosciute come importanti dalle istituzioni che le valutano.

Cambiare l'accreditamento professionale, cambiare la politica dell'istruzione superiore

I risultati dello studio richiedono una rivalutazione radicale delle qualifiche dei laureati che, grazie a una migliore comprensione e all'enfasi sulle competenze trasversali, possa aumentare l'occupabilità dei laureati e la mobilità settoriale, sia per affrontare le attuali carenze di competenze sia per attrezzare meglio la futura forza lavoro ad affrontare le sfide future. Per raggiungere questo obiettivo, lo studio avanza diverse proposte, tra cui lo sviluppo di una rubrica intersettoriale a livello europeo per definire le tipologie di competenze e gli attributi comportamentali, tra cui le competenze emotive, sociali, morbide e tecniche. Suggerisce inoltre che le istituzioni educative rendano esplicito l'insegnamento delle competenze trasversali nelle valutazioni disciplinari e nei diplomi di laurea, se non addirittura riconoscibili come micro-credenziali autonome. I datori di lavoro - indipendentemente dal settore di appartenenza - dovrebbero assumere un ruolo più attivo nel mantenimento e nello sviluppo delle competenze dei propri dipendenti, utilizzando il luogo di lavoro come aula e collaborando con le istituzioni educative.

Le aziende con unità di ricerca e sviluppo consolidate potrebbero persino ottenere licenze di formazione per offrire titoli di ricerca, ad esempio ampliando il Dottorato professionale europeo (EPD-EU)[9] o il Practice Research Programme di RMIT[10]. In questo modo, l'istruzione e la ricerca nella pratica potrebbero diventare più coinvolgenti, pertinenti e accessibili per i ricercatori e i dipendenti disposti a impegnarsi nell'apprendimento permanente, nel disimparare e nel riapprendere.

Il vero “valore” di una laurea in architettura

Le intuizioni combinate dei libri e dello studio suggeriscono che, contrariamente al pensiero convenzionale, le qualità più uniche, più trasponibili e più universalmente ricercate della disciplina sono quelle che gli studenti acquisiscono per progettare un edificio e non necessariamente nella realizzazione dell'edificio stesso. Questo aspetto è cruciale perché, enfatizzando eccessivamente la produzione di edifici come impegno primario, se non unico, gli architetti si allontanano dal riconoscere dove si trova il loro vero valore e comprendono erroneamente che la loro retribuzione sempre più scarsa, la loro posizione precaria e il loro avvelenamento del pianeta possono essere risolti solo progettando edifici “migliori” e non riprogettando una pedagogia e una professione “migliori”. Forse l'“elefante nella stanza” è che gli architetti giocano un ruolo molto piccolo nell'architettura, in primo luogo perché sono più numerosi dei costruttori, degli ingegneri, degli appaltatori, degli sviluppatori e di altri consulenti di progettazione che sono anch'essi coinvolti e, più spesso, meglio pagati. In secondo luogo, presentarsi come creatori di forme è una proposta insostenibile di fronte all'emergenza climatica che ci sta portando a mettere in discussione il vecchio paradigma del progresso lineare e, con esso, la continua produzione di edifici che, una volta arrestata come deve essere, ci metterà sicuramente alla porta[11].

Se siamo abbastanza coraggiosi da guardare “oltre l'edificio”, vediamo che l'architettura è una disciplina che combina sintesi (la capacità di collegare diverse forme di conoscenza, comunità e punti di vista), visione (riunire questi punti di vista in una narrazione coerente) e pragmatismo (far sì che le cose accadano navigando nei quadri tecnici, politici e legali esistenti). Queste qualità indicano una certa flessibilità mentale, che è l'aspetto più singolare del nostro lavoro, ed è anche un'abilità urgente per il secolo a venire, perché le grandi sfide che dobbiamo affrontare non si inseriscono in silos disciplinari ordinati, ma si collocano nello spazio disordinato tra politica, economia, ecologia, cultura e pensiero spaziale, richiedendo la capacità di adattarsi, di navigare nell'incertezza e di impegnarsi con diverse forme di conoscenza.

" Le competenze più utili acquisite durante la formazione sono la comunicazione, il lavoro di squadra, l'interazione con i clienti, la risoluzione dei problemi, l'apprendimento continuo, la pianificazione e la capacità di gestire la complessità e l'ambiguità. "

In un articolo successivo, gli autori si baseranno sulla loro attuale ricerca per esplorare ulteriormente come gli architetti possano utilizzare al meglio queste competenze per facilitare la transizione nel post-antropocene.

Dr. Harriet Harriss (ARB, RIBA, (Assoc.) AIA, PFHEA, Ph.D) è professoressa di ruolo presso la Pratt School of Architecture, di cui è stata preside dal 2019 al 2022. Educatrice pluripremiata, scrittrice e architetto abilitata nel Regno Unito, la dott.ssa Harriss si è guadagnata una reputazione globale grazie ai suoi libri e alle sue pubblicazioni che pongono la giustizia sociale e la giustizia ecologica come imperativi pedagogici e professionali. Borsista di Clore e Accademico della British School in Rome, i riconoscimenti più recenti della dott.ssa Harriss includono un Writer in Residence dell'IPA (Institute of Public Architecture) (estate 2024) e una residenza al Circolo Polare Artico (primavera 2024). harriet-harriss.com

Roberta Marcaccio è una consulente di ricerca e comunicazione, un'editrice e un'educatrice il cui lavoro si concentra su forme alternative di pratica e pedagogia del design. Tra le sue pubblicazioni figurano “The Hero of Doubt” (MIT Press, gennaio 2025) e “The Business of Research” (AD, Wiley, 2019), di prossima pubblicazione. Roberta è una borsista della Graham Foundation e ha ricevuto una Built Environment Research Fellowship dalla Royal Commission for the Exhibition of 1851 e una Research Publication Fellowship dall'AA. www.marcaccio.info

Notes

[1] L'Union internationale des Architectes (UIA), l'unica organizzazione internazionale non governativa che rappresenta gli architetti del mondo, stima che oggi ci siano circa 3,2 milioni di architetti nel mondo.

[2] Secondo il World Green Building Council (WorldGBC), attualmente esistono 500 edifici commerciali net zero e 2.000 abitazioni net zero in tutto il mondo. Fonte: https://worldgbc.org/reports/

[3] Si veda: ‘The Future of Architecture is for other Species.’ [Chapter in] Designing in Coexistence – Reflections on Systemic Change, 2023

[4] Alice Moncaster, Horizons 2034: The Environmental Challenge, RIBA, 2023.

[5] Fonte: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-UK01-KA203-062062

[6] Lo studio Erasmus+ ha indicato che, mentre il 62% dei laureati in architettura europei esercita la professione di architetto, del 38% che sceglie di lasciare il lavoro, il 21% combina la progettazione e la costruzione di edifici con altri lavori legati all'architettura; il 10% sceglie di lavorare in settori correlati all'architettura, come le industrie creative (ad esempio il giornalismo), e il 7% si sposta in settori non correlati, come la politica. Lo studio ha intervistato 2637 intervistati residenti in 65 Paesi (il 95,3% degli intervistati proviene da 32 Paesi europei). Ha inoltre condotto 48 interviste approfondite con laureati in architettura che esercitano la professione di architetto, lavorano in settori correlati, nel settore delle industrie creative e in altri settori. Si veda anche Bob Sheil, “Afterlife” in, Radical Pedagogies: Architectural Education & the British Tradition. Harriet Harriss, Daisy Froud (a cura di). RIBA Publications, 2015.

[7] Fonte: GTA 5 cumulative unit sales worldwide 2015-2024

[8] Fonte: How to Survive (and Thrive!) in Architecture School

[9] L'EPD-EU è un programma unico e personalizzato, basato sulla pratica, rivolto a proprietari, imprenditori e senior manager a livello di CEO e direttore che lavorano in un ambiente aziendale globale. Questa qualifica è accademicamente equivalente a un tradizionale dottorato di ricerca in economia. Riflettendo sulla propria pratica, i candidati EPD-EU prendono in considerazione un concetto o un problema esistente nel loro settore, conducono la ricerca e raccomandano proposte o soluzioni. Vedere: https://mbalondon.org.uk/courses/european-professional-doctorate-eu/

[10] Con programmi in Nord America, Australia ed Europa, il Practice Research PhD di RMIT invita i professionisti dell'architettura a riflettere sulla loro pratica creativa e ad articolare il contributo che essa dà alla disciplina nel suo complesso, nonché ad articolare intuizioni su questioni emergenti e a proporre agende per la pratica e la ricerca future. Vedere: https://practice-research.com/about

[11] Si veda : Jeremy Till, ‘Architecture After Architecture’, [in] Harriet Harriss, Rory Hyde, Roberta Marcaccio (Eds), Architects After Architecture: Alternative Pathways for Practice, Routledge, 2020, 29-37.

Altre pubblicazioni delle autrici

Barosio, Michela, Dag Boutsen, Andrea Čeko, Haydée De Loof, Johan De Walsche, Santiago Gomes, Harriet Harriss, Roberta Marcaccio et al. « Architecture's Afterlife: The Multi Sector Impact of an Architecture Degree. » Routledge, 2024.

- Harriet, Harriet. « The Future of Architecture is for other Species. » [Chapitre dans] Designing in Coexistence – Reflections on Systemic Change, 2023.

- Harriss, Harriet, Ashraf M. Salama, et Ane Gonzalez Lara, éd. « The Routledge Companion to Architectural Pedagogies of the Global South. » Taylor & Francis, 2022.

- Harriss, Harriet, et Naomi House, éd. Design Studio Vol. 4: « Working at the Intersection: Architecture After the Anthropocene. » Routledge, 2022.

- Harriss, Harriet, Rory Hyde, et Roberta Marcaccio, éd. « Architects After Architecture: Alternative Pathways for Practice. » Routledge, 2020.