Un architetto intellettuale

Peppo Brivio e la cultura milanese attraverso gli occhi dell'architetto Vittorio Gregotti

Ho conosciuto Peppo Brivio all’inizio degli anni Sessanta a Lugano attraverso Enrico Filippini. Nonostante i miei numerosi incontri negli anni Cinquanta con molti dei grandi protagonisti del Movimento moderno, l’impressione che mi fece il primo incontro con lui fu del tutto speciale.

Qualcosa che aveva a che vedere non solo con la sua profonda cultura della modernità europea e con le scelte nettissime che egli faceva dentro di essa, ma soprattutto col modo in cui tali svolte si riversavano o con grande precisione sul suo processo di progettazione e sulla loro riconoscibilità nelle forme della sua architettura, senza rinunciare alla coscienza delle contraddizioni che la stessa cultura europea proponeva in quegli anni.

Parlo di quella cultura europea del moderno alle cui contraddizioni teoretiche e politiche ed alle cui speranze l’internazionalismo svizzero aveva dato rifugio, e ai molti intellettuali europei a cui aveva offerto possibilità di seguitare ad agire negli anni difficili tra il primo e il secondo conflitto mondiale.

Devo dire che, con l’eccezione di Ernesto Rogers, la passione per le culture europee delle arti e per le loro teorie non era comune nella generazione di architetti del Razionalismo italiano, parlo della generazione di architetti prima della mia che io ammiravo molto, composta da talenti di grande valore ma poco scossi da quelle contraddizioni profonde che le spinte della ricostruzione postbellica e la ritrovata democrazia sembravano aver cancellato con gli sforzi del miglioramento collettivo che appariva come possibile.

La cultura letteraria e teoretica connessa con la migliore cultura tedesca, con l’amicizia con grandi personaggi come Harald Szeeman o Max Fritsch, con la cultura degli allievi di Enzo Paci, e la frequentazione quasi ovvia con grandi personalità della cultura svizzera o che transitavano attraverso di essa negli anni Sessanta e Settanta, da Max Bill a Siegfried e Carola Giedion, e prima da Paul Klee ai frequentatori di «Monte Verità», avevano lasciato il segno delle luci e della loro ombra nella cultura di Peppo Brivio, che la rappresentava in modo vivissimo.

Nella nostra frequentazione assidua durante gli anni Sessanta, tutto questo ha lasciato in me e nel mio lavoro di architetto degli anni successivi (forse con molti tradimenti se lo sottoponessi oggi alle sue critiche e alla sua satirica risata) un segno indelebile. Come indelebili erano i suoi rigidi costumi monacali, i suoi pasti frugali ma, insieme, anche la sua passione per la vita (e per le donne in primo piano), passioni che hanno costruito quella sua specialissima per l’architettura, fatta di doveri assai più che di illusioni.

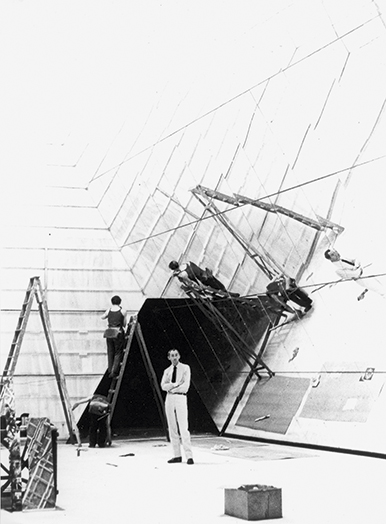

Abbiamo lavorato insieme (per me troppo poco) soprattutto al progetto della XIII Triennale di Milano del 1964, non occasionalmente, per il forte impegno di intenzionalità che essa comportava, favoriti dalla grande varietà delle altre persone che vi hanno attivamente collaborato: da Luciano Berio a Umberto Eco, da Cathy Berberian a Lucio Fontana, da Tinto Brass ad Achille Perilli e Nanni Balestrini. Una Triennale-manifesto del valore direttamente politico della forma dei linguaggi, senza deduzioni ideologiche ma con una furiosa e benedetta aggressività, con l’incessante costituzione di una distanza critica rispetto allo stato delle cose.

L’insieme dei progetti e delle opere di architetto di Peppo Brivio, nella qualità e nell’esemplare costituzione di una metodologia di approccio del progetto, hanno certamente dato un contributo importante alla personalità dell’architettura della Svizzera italiana del dopoguerra, con la costituzione di un nuovo sguardo sulla tradizione della modernità della generazione di architetti di grande qualità come Luigi Snozzi e Livio Vacchini, Aurelio Galfetti e Mario Botta, e di qualche altro oltre che ad alcuni «nuovi razionalisti» del nord dell’Italia.

Sono molti anni che non ci rivediamo più, Peppo Brivio ed io. Forse abbiamo la chiara coscienza che il tempo del nostro contributo attivo non ha più spazio: forse perché la società e il mondo globale mette in primo piano, anche in architettura, i suoi aspetti barbarici come rispecchiamento dei poteri in modo esteticamente ridondante, forse perché noi siamo diventati vecchi.

Ma ciò che io devo a Peppo Brivio agisce ancora nei miei momenti di lavoro che considero migliori.