Sébastien Marot: la permaculture est un pari pascalien

En pleine préparation d’une exposition consacrée aux relations entre agriculture et architecture, Sébastien Marot revient sur les relations historiques entre ces deux sphères et en tire quelques leçons pour affronter les changements à venir.

TRACÉS : l’objectif de l’exposition que vous préparez pour la Triennale de Lisbonne est de rappeler combien l’agriculture et le développement des villes sont historiquement liés.

Sébastien Marot : L’architecture et l’agriculture sont un peu des sœurs jumelles. Pendant la révolution néolithique, on observe que le processus de domestication des plantes et des animaux est également une domestication des hommes par eux-mêmes : même s’ils créaient auparavant des abris, des sortes de villages circulaires, on voit apparaître l’angle droit, c’est-à-dire la vicinité totale des bâtiments, liée à la densité, la permanence et la proximité. Il y a donc, historiquement en tout cas, une consubstantialité entre la domestication des plantes et des animaux, et celle des humains eux-mêmes. Ensuite, il faut bien 4 à 5000 ans avant d’assister à une concentration, une division du travail et une spécialisation beaucoup plus forte. La « révolution urbaine », comme l’a appelée Gordon Childe, est liée à une sorte de seconde révolution agricole, pendant laquelle apparaissent les systèmes de drainage et d’irrigation à grande échelle, les animaux de trait, les cadastres, etc. L’histoire de la ville est donc intimement liée à celle des territoires productifs, c’est une co-évolution. Le divorce entre les deux disciplines, pour résumer, se produit surtout avec l’exode rural entraîné par la révolution industrielle, il y a de cela deux siècles seulement.

Il y a tout de même des tentatives de résistance, comme l’invention de l’« agritecture » de Cointeraux peu avant la Révolution française, ou les jardins de Leberecht Migge, réalisés pendant l’effervescence de la république de Weimar et le projet de réforme agraire.1

Oui, comme l’a bien montré Jean-Philippe Garric, François Cointeraux (1740-1830) forge ce mot pour lutter contre ce divorce naissant. Il propose des dispositifs techniques, situés entre les deux disciplines de l’agriculture et de l’architecture, qui permettent de réunir travaux des champs et construction.2 C’est l’époque de la naissance de l’économie politique, avec l’intervention des physiocrates, ces proto-économistes qui rappellent aux gouvernements de l’Europe occidentale la richesse de l’agriculture, même si elle est située au début de la chaîne de transformations. À vrai dire, tous les traités d’agriculture, depuis l’époque romaine, sont rédigés par des gens qui se plaignent que les dominants négligent leurs terres. Si toutes les richesses viennent de l’agriculture, disent-ils, les travaux des champs sont méprisés.

Beaucoup d’utopies concrètes ou contemplatives proposent une reconnexion. L’idée n’est pas neuve. De nombreux utopistes accordent une place au moins aussi importante à la production agricole qu’à l’architecture. Dans l’exposition, j’aimerais également montrer le rôle majeur des anarchistes dans l’émergence du discours écologique, comme Elisée Reclus (1830-1905), Pierre Kropotkine (1842-1921), Ralph Borsodi (1886-1977) ou, plus près de nous, le formidable Murray Bookchin (1921-2006). Je parle évidemment d’une sensibilité anarchiste humaniste, qui n’a rien à voir avec l’éloge du chaos : c’est une culture de l’autosuffisance ou du moins une certaine capacité à l’autonomie, dont on peut aujourd’hui tirer leçon.

Que faut-il retenir de ce travail historique?

Je retiens que le secteur agricole est le dernier a avoir été industrialisé, même si plusieurs étapes furent optimisées auparavant : le maraîchage intensif au 18e siècle, les cultures sous cloche au 19e siècle, etc. Mais si l’artisanat a été industrialisé dès la fin du 18e siècle, au 20e, c’est le tour de l’agriculture. Le phénomène est donc bien plus récent qu’on l’imagine. Matthieu Calame montre très bien que ce sont les deux guerres mondiales qui provoquent cela, en raison du recyclage des infrastructures qu’elles ont développées.3 On connaît bien l’histoire du béton armé employé pour les bunkers, qui s’impose sur le marché de la construction dès l’après Seconde Guerre mondiale. Dans l’agriculture, ce recyclage a des répercussions très fortes : les fils barbelés des tranchées, les gaz de combat recyclés en pesticides, les tanks en tracteurs, jusqu’aux engrais industriels, dont l’une des composantes essentielles, l’ammoniac, a pu être synthétisé par les chimistes qui développaient les explosifs.

À la fin des années 1950, ces méthodes industrialisées cumulées prennent le nom de Green Revolution. Elle s’étend aux « pays du tiers-monde » où elle devient un instrument de développement, et de mise sous dépendance post-coloniale.

Cette agriculture nouvellement industrialisée produit-elle plus que la production traditionnelle?

On passe d’une agriculture qui était, comme le dit David Holmgren, l’un des théoriciens de la permaculture, labour intensive (fondée sur le travail), qui impliquait énormément de monde, à une agriculture energy intensive (très gourmande en ressources fossiles), qui n’emploie plus dans les pays les plus développés que 2 % de la population. Quand on parle de la productivité de l’agriculture industrielle, il faut faire attention à ce dont on parle : elle produit plus par travailleur mais si on change de critère, comme celui de l’énergie investie, alors le bilan est bien moins favorable. Presque partout, l’agriculture organique à petite échelle devient bien plus productive.

La permaculture serait-elle une réponse à cette «révolution verte»?

La critique de l’industrialisation de l’agriculture ne date pas des années 1960-1970. Il ne faut pas oublier que les critiques l’ont accompagnée dès le début, comme celles à l’encontre de l’industrialisation de l’artisanat. Beaucoup d’historiens retracent aujourd’hui cette généalogie très riche, dont font partie les anarchistes que j’évoquais. Kropotkine, par exemple, dans Champs, usines, ateliers (1910), qui aura par ailleurs une grande influence sur Frank Lloyd Wright, fait une critique au couteau de la façon dont les pays se rendent dépendants des importations.

La permaculture est née de la rencontre au début des années 1970 de Bill Mollison, un professeur au College of Environmental Design de Hobart en Tasmanie, et David Holmgren, un étudiant de l’école. Ensemble, ils développent un jardin expérimental sur le modèle de la forêt, un écosystème relativement résilient. Holmgren rédige son mémoire de fin d’études sur le sujet et Mollison le publie en 1978 sous le titre Permaculture One. L’ouvrage connaît un succès immédiat et Mollison devient le porte-parole d’un véritable mouvement en Australie.

Holmgren, lui, construit un jardin modèle qui met en pratique les principes de la permaculture, puis publie des ouvrages qui deviennent des références. Son objectif est avant tout de comprendre concrètement ce qu’implique une production agricole locale.

Quelles sont les différentes influences d’Holm-gren et Mollison?

Leur réflexion est inspirée d’une part par les conclusions du Club de Rome (Les limites à la croissance, 1972), par l’écologie systémique d’Howard Odum (1924-2002) ou le Design for Survival, alors à la mode dans les magazines d’architecture. Ils considèrent d’autre part la permaculture comme un système technique, une technologie intermédiaire pour développer une « agriculture permanente » (d’où le nom perma-culture), c’est-à-dire résiliente, sans intrants, qui recy-cle les produits, etc.

Par ailleurs, Holmgren cite les écrits de nombreux agronomes4, il s’intéresse à la jurisprudence des méthodes d’horticulture ou d’agriculture préindustrielles, aux pratiques aborigènes de son pays, dans l’hypothèse d’une situation agrarienne qui redeviendrait la norme, dans le cas où l’on devrait se passer des énergies fossiles. Il s’appuie sur la thèse d’Odum, défendue dans Environment, Power and Society (1971), selon laquelle le monde serait confronté globalement à une « descente énergétique ». La permaculture est une philosophie pratique, une discipline pour se préparer localement à cette descente.

La permaculture est donc pour vous une stratégie de design, une méthode de conception, comme l’urbanisme ou l’architecture.

Oui, l’ambition de l’exposition est de tisser des liens avec l’architecture, des liens qui existent historiquement. Dans Permaculture One, Mollison cite Colin Moorcraft, un architecte assez peu connu qui publie un livre à 25 ans à peine, Must the Seas Die ? (1972). Il tient une rubrique sur le recyclage dans la revue Architectural Design et dirige un numéro spécial en 1972 intitulé Designing for Survival dans lequel il énumère avec une précision étonnante pour l’époque tous les méfaits de la « révolution verte » : chômage, exode rural, etc. Il mène une étude sur le coût énergétique des bâtiments en analysant la provenance des matériaux employés, révélant ainsi le coût énergétique désastreux de la production industrielle. Dans sa conclusion, Beyond Industrial Technology, il rejetait deux fantaisies environnementales : la foi dans la poursuite de la robotisation (réservée aux détenteurs de capital) et la foi dans des systèmes clos, disons l’écologie à la Buckminster Fuller.5 Il est en faveur de systèmes résilients à l’échelle réelle, qui entrent dans la complexité du vivant. Dans la lignée des textes de Bookchin, il décrit l’industrialisation de l’agriculture comme une lutte pour la simplification des écosystèmes. Moorcraft propose au contraire de fonder les techniques sur trois principes. Le premier est la coopération : « chaque élément remplit plusieurs fonctions, et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments », ce que j’appelle un « alterfonctionnalisme ». Un design permaculturel serait une méthode de production résiliente, qui ne doit donc pas faire appel à des intrants, mais aussi permanente : en cas de défaillance d’un élément, d’autres prennent le relais. Deuxième principe : les systèmes sont intégrés, c’est-à-dire que les intrants (inputs) et les sortants (output) font partie du système. Enfin, troisième principe, les systèmes sont flexibles, compréhensibles, ouverts et réparables localement.

On pourrait dire que la permaculture est fondée sur ces trois principes. Elle est également très attentive au contexte : prise en compte des distances, des micro-climats, des petits mouvements topographiques.

Tout cela est basé uniquement sur la production, mais entre probablement en contradiction avec les aspirations de la société de consommation qui s’est depuis lors imposée : les produits et même les aliments que nous consommons proviennent du monde entier et ont été transformés.

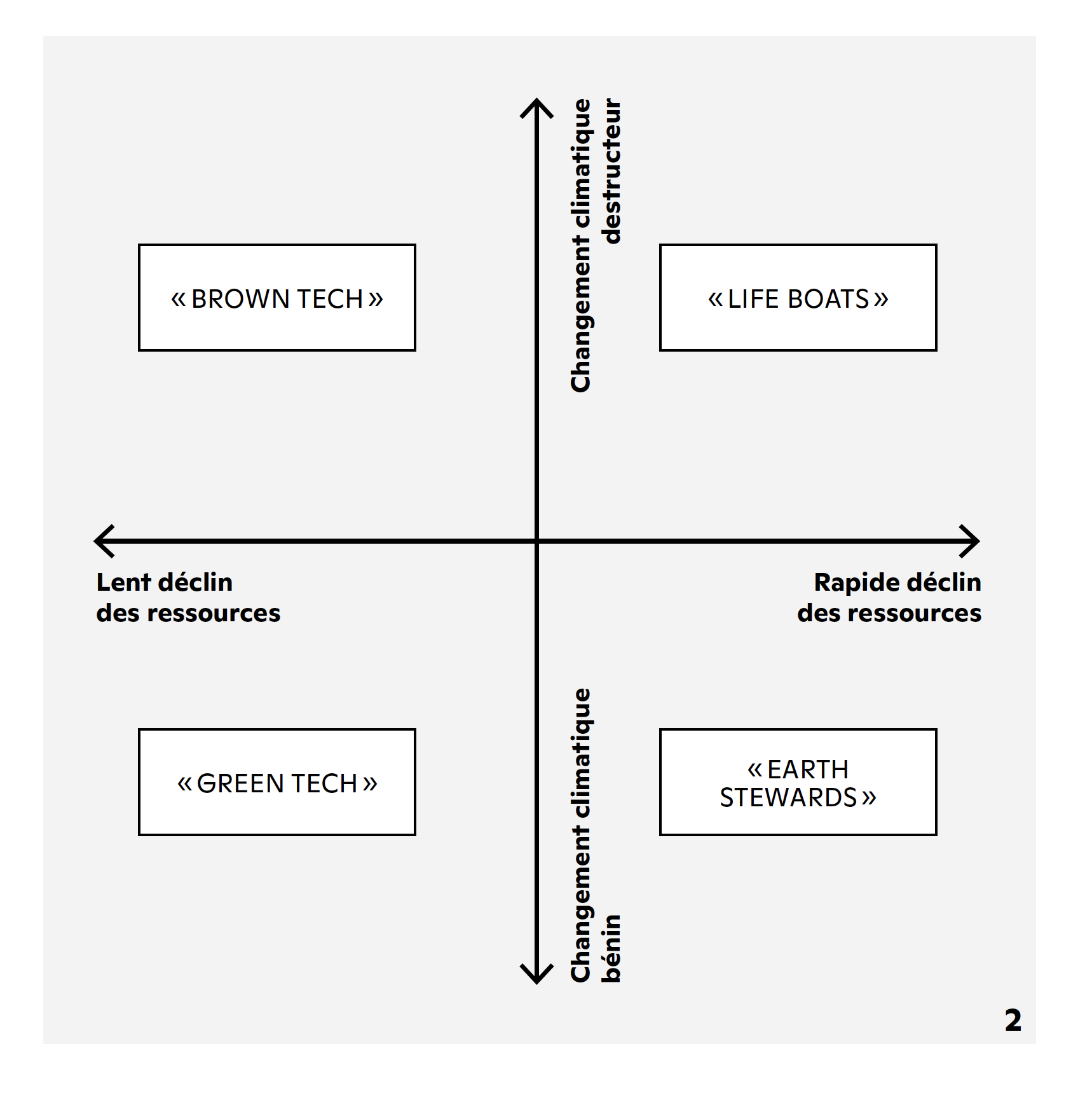

Oui, mais cela va s’arrêter, de gré ou de force. Il y a dix ans, Holmgren a livré une réflexion prospective que je trouve très éclairante6. Notre problème, écrit-il, vient de la simultanéité de deux problèmes majeurs : le changement climatique et la raréfaction des ressources, en particulier énergétiques. Leur intensité peut varier, selon des pronostics plus ou moins pessimistes, mais ils sont liés : on ne va pas affronter le changement climatique de la même manière si l’on dispose ou non de beaucoup d’énergies denses. En croisant ces deux axes, on obtient quatre scénarios (fig. 2) : si le changement climatique est important mais que nous avons beaucoup d’énergie, on peut s’attendre à des États forts, interventionnistes, dirigistes, voire totalitaires, le Brown Tech. Si le changement climatique est bénin et que nous avons beaucoup d’énergie à disposition, on est dans le scénario européen actuel de « la transition »: on peut investir dans des technologies renouvelables, éoliennes, batteries, etc., pour préparer les conditions d’une économie stationnaire, le Green Tech. Si, au contraire, les ressources viennent à manquer, mais que le changement climatique reste gérable, alors on entre dans le scénario de la permaculture, Earth Stewards, l’exode urbain – car les populations devront se rapprocher de l’énergie là où elle se trouve : la terre. Enfin, si les deux axes sont dans le rouge, c’est le scénario survivaliste, Lifeboats. Ces quatre scénarios ne s’excluent pas mutuellement : actuellement ils se déploient différemment dans les régions du monde. Selon Holmgren, l’Australie (où il vit) se dirige vers le premier scénario, un État fort, car elle dispose de beaucoup de ressources énergétiques mais risque de souffrir énormément du réchauffement climatique.

Comment aborder un scénario de descente qui serait vertueux?

La question serait : comment extrapoler la permaculture à l’échelle globale. C’est le troisième scénario d’Holmgren, Earth Stewards. Cela se fait, par exemple, dans la banlieue de Melbourne où certains développent ce que Holmgren appelle la RetroSuburbia, un système de design micro-communautaire, en réseau. Paradoxalement, les périphéries urbaines des grandes villes américaines ou australiennes ne sont pas forcément les plus défavorisées dans le cas d’une descente énergétique, parce qu’il y a beaucoup de terre à disposition. Il suffit d’arrêter de cultiver de la pelouse et tout peut changer. Dans les centres des villes, c’est plus compliqué, mais il est possible d’amorcer une alternative. Dans la banlieue de Melbourne, les « hoods » créent progressivement un réseau : ils cultivent les chemins entre leurs maisons, créent des parcs de ressources communautaires, échangent des graines, gèrent des recycleries. Certains arrivent ainsi à couvrir 80 % de leurs besoins alimentaires.

Dans votre exposition, vous présenterez également quatre scénarios. Correspondent-ils à ceux de David Holmgren?

C’est un exercice similaire, mais qui part d’un raisonnement assez bête, en somme. Il s’agit d’abord de clarifier ce que l’on brandit sous les termes en vogue d’« agriculture urbaine » ou d’« urbanisme agricole ». Je regarde les différentes relations entre urbanisme et agriculture et propose une boussole. Je vois quatre rapports possibles :

1) Incorporation : dans la poursuite de l’industrialisation, l’économie urbaine finit par absorber l’agriculture, elle l’incorpore au sens physique (dans des bâtiments qui produisent de la nourriture, des centrales de production métabolique, des fermes verticales, etc.) mais aussi au sens économique du terme. La métropole digère la campagne, achève la transformation capitalistique de l’agriculture, qui ne devient plus qu’une affaire d’entreprises toujours plus importantes, un techno--système avec des drones qui contrôlent les cultures, etc. C’est le scénario high tech, qui revendique lui-même des arguments de défense de l’environnement.

2) Infiltration : l’agriculture sous différentes formes, y compris l’horticulture, s’infiltre peu à peu dans la ville, sur les terrains délaissés, les friches urbaines, les toitures. Généralement, il n’y a pas de vrais plans, seulement des politiques d’incitation. C’est un phénomène acupuncturel, mais qui peut prendre des formes massives, comme à La Havane, après la chute de l’Union des républiques socialistes soviétiques, ou à Detroit, au moment de l’effondrement de l’industrie automobile.

3) Négociation, à l’opposé, est l’idée que les extensions de la ville actuelle vont intégrer l’agri-culture comme composante à part entière : on fait de l’urbanisme agricole, des « agro-quartiers » dans la lignée des cités-jardins : Rem Koolhaas à Melun-Sénart, la proposition de Jean Nouvel et Michel Desvigne pour le Grand Paris – une espèce de ceinture agricole habitée. C’est une hypothèse qui anime beaucoup de monde et les travaux sur la « ville horizontale » discutée à l’École polytechnique fédérale de Lausanne y participent. C’est la tendance qui se déploie en ce moment dans les écoles d’architecture, car elle suppose de faire des plans.

4) Enfin, à l’opposé de l’incorporation : la sécession. Pourquoi continuer à considérer que la métropole aurait la main ? Pourquoi ne considère-t-on pas plutôt que l’urbanisme – un néologisme qui date seulement de 150 ans – a fait son temps, que les principes de conception de l’horticulture, de la permaculture, pourraient tenir lieu d’urbanisme ? On sortirait de la bidimensionnalité de la monoculture, on penserait des cultures étagées, en rotation, etc. La permaculture, c’est de l’agriculture volumétrique, qui prend comme modèle non pas l’industrie – avec son monofonctionnalisme – mais l’éco-système, soit, encore une fois, un alter-fonctionnalisme, où chaque élément remplit plusieurs fonctions.

C’est le projet sécessionniste que vous mettez en avant. Est-il révolutionnaire, nécessite-t-il un changement radical?

Dans le mot sécession je regroupe plusieurs ambitions : il s’agit d’atteindre une plus grande indépendance, une certaine autonomie et des capacités locales d’auto-organisation, nécessaires pour affronter la descente énergétique. Aujourd’hui, il y a une sorte de frisson général autour du thème de « l’effondrement ». La vision que propose David Holmgren est moins tapageuse, c’est la « descente », un scénario moins immédiatement effrayant, mais aussi moins sexy, et par conséquent négligé. On descendra, oui, mais par paliers, progressivement, et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps.

Au fond, c’est un pari pascalien que je propose : en pariant sur l’effondrement, on n’a pas grand-chose à faire, on attend qu’il se produise, quitte à se ménager une niche survivaliste. On n’entreprend pas – à quoi bon ? – les recompositions écologiques et collectives qui s’imposent. À mon sens, comme aux yeux de David Holmgren, la meilleure façon d’affronter la menace réelle du scénario de l’effondrement, c’est de se préparer activement à celui de la descente. •

Notes

1. Sur Leberecht Migge, voir Corinne Jaquand, « Leberecht Migge et la colonie agricole évolutive ‹ selon les principes biologiques › », In Situ Revue des patrimoines, 21 | 2013.

2.Laurent Baridon, Jean-Philippe Garric et Gilbert Richaud (dir.), Les leçons de la terre. François Cointeraux (1740-1830) professeur d’architecture rurale, Paris, INHA/Editions des Cendres, 2015.

3. Matthieu Calame, Comprendre l’agroécologie : Origines, principes et politiques, Éditions Charles Léopold Mayer/ECLM, 2016

4.Citons, entre autres : Albert Howard (1873-1947), un agronome anglais dépêché par la Couronne dans les colonies indiennes qui, au lieu d’inculquer les méthodes modernes aux Indiens, apprend d’eux et découvre une quantité de techniques vernaculaires (techniques de compostage, gestion des humus, etc.) ; Franklin Hiram King (1848-1911), qui décrit comment les déchets organiques des villes asiatiques sont exploités pour la culture des champs (dont Leberecht Migge va par ailleurs s’inspirer dans ses projets de cités-jardins allemandes) ; J. Russell Smith (1874-1966), qui se demande dans Tree Crops – A Permanent Agriculture (1929) pourquoi l’agriculture ne pourrait être basée sur les écosystèmes forestiers, qui produisent toutes sortes de denrées, dont les noix.

5. Le modèle de l’ingénieur américain Richard Buckminster Fuller (1895-1983) est décrit dans une traduction française dans Richard B. Fuller et al., Energy, Earth, and Everyone – Une stratégie énergétique globale pour le vaisseau spatial Terre ?, Paris, éditions B2, 2012.

6. David Holmgren, Future Scenarios : How Communities Can Adapt to Peak Oil and Climate Change, Green Books, 2009.

Voir également le site futurescenarios.org.

Agriculture and Architecture : Taking the Country’s Side

Exposition créée dans le cadre de la triennale d’architecture de Lisbonne, du 3 octobre au 2 décembre 2019. L’exposition sera remontée à Archizoom – EPFL en février-mars 2020.