Les frontières du paysage. Entretien avec Günther Vogt

Pour discuter paysage et frontière, TRACÉS est allé à la rencontre de l’architecte du paysage Günther Vogt. Son ouvrage Mutation and Morphosis, paru en 2019, présente un impressionnant mélange de projets et de recherches émanant de sa pratique et de son enseignement à l’EPFZ. Ensemble, ces références dessinent les contours d’une discipline critique qui transcende les échelles et les distinctions communes entre nature et culture. Pour Günther Vogt, le paysage est dynamique, toujours mouvant, il révèle des réalités qui contestent naturellement les frontières dont nous avons l’habitude de discuter.

TRACÉS: Les éléments du paysage ont servi à former les identités nationales et certains mythes naturalistes persistent jusqu’à aujourd’hui: il est fréquent d’entendre que les frontières de la Suisse auraient été «dessinées par ses frontières naturelles», les lacs, les rivières et les montagnes…

Günther Vogt: Oui, Elias Canetti a écrit sur ce pouvoir de la forêt, de l’eau, des éléments du paysage pour forger les identités1. Dans les expositions nationales du 20e siècle, et jusqu’à l’Expo.02, avec ses plateaux et ses nombreux drapeaux, les scénographies présentaient les Suisses comme le peuple qui contrôle l’air, qui construit dans les flancs des vallées, sur les montagnes et les lacs, contrairement aux Allemands, qui sortiraient de la forêt… Mais cela ne signifie pas que les paysages soient liés à la frontière politique. L’un de nos étudiants a d’ailleurs représenté les lignes des frontières sur des photographies satellite: on voit une ligne qui passe tantôt au milieu d’un champ de maïs, tantôt dans une forêt… Dans nos projets comme dans notre enseignement, nous travaillons plutôt sur l’inverse, sur la rencontre de différents paysages sur un lieu. La ville de Vienne, par exemple, est située juste à côté du territoire de la Convention alpine, créée en 19912, mais elle y échappe, en raison de son statut de ville internationale. Pourtant, à l’intérieur même de la ville, on trouve trois paysages géologiques : le paysage alpin, celui des Carpates et celui de la plaine de Pannonie, très plate. Cette question de la frontière paysagère se retrouve partout. Pour l’aborder, les architectes doivent utiliser tous leurs sens. Même le goût ! Car nous continuons de construire par le goût des relations culturelles avec les paysages. C’est pourquoi aux examens, nous demandons à nos étudiants de comparer les miels en provenance de toute l’Europe…

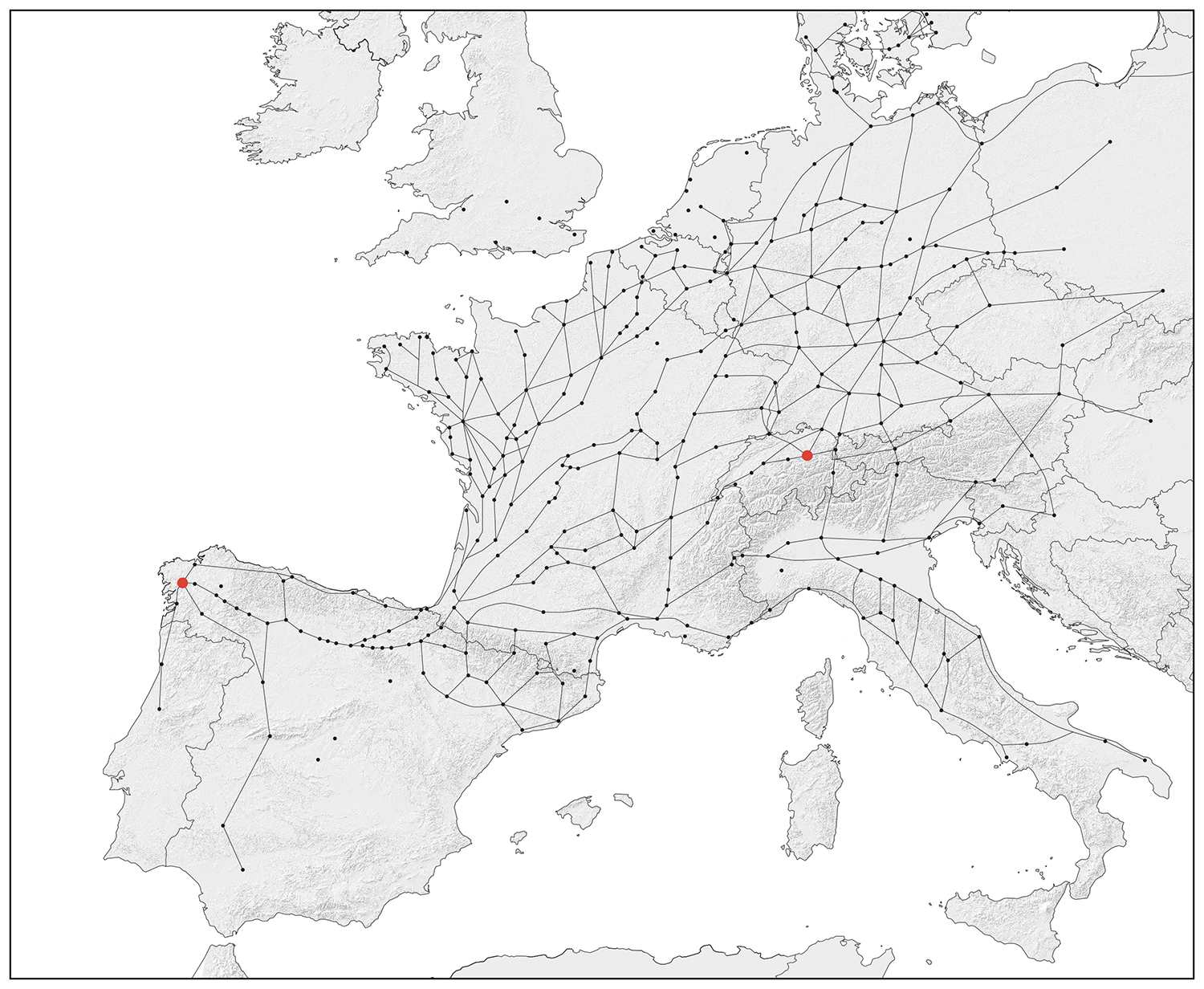

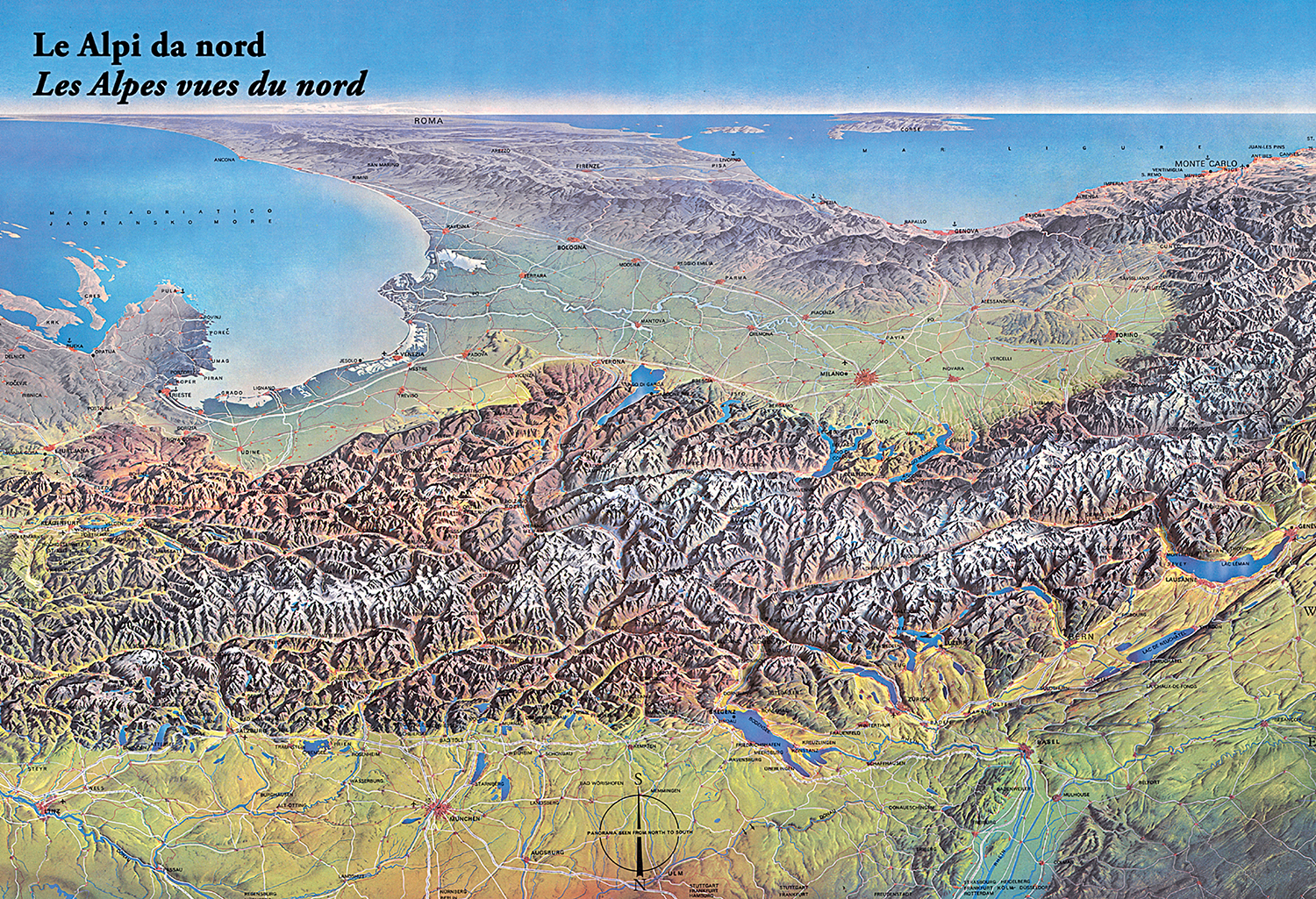

Dans Mutation and Morphosis, les paysages ne connaissent pas de frontières. On y trouve de nombreuses cartes, présentant des réalités géologiques, des migrations et des transhumances animales, les cheminements des pèlerins. L’arc alpin est étudié comme un phénomène paysager, sans que les frontières politiques des pays qu’il recouvre ne soient discutées.

Les Alpes sont au cœur de la géographie européenne ; elles sont aussi au centre de nos recherches depuis des années. Notre objectif est de montrer que le massif n’agit pas comme une barrière, mais comme un paysage culturel unificateur, un espace qui établit donc des relations – un peu comme Central Park pour la ville de New York. Les migrations animales, les transhumances et les pèlerinages à travers l’Europe sont reliés à une réalité tangible du paysage, ils sont très anciens. Les paysans et les bergers utilisent les mêmes sentiers depuis des générations et les pèlerins les mêmes routes depuis des siècles – et elles sont encore bien présentes. Une de nos collègues vit à Zurich près d’un chemin menant à Saint-Jacques-de-Compostelle et voit passer tous les jours des pèlerins sous sa fenêtre. Elle a entamé une recherche sur les paysages religieux et le relevé cartographique qu’elle a produit présente l’extrême densité des monastères, un réseau qui dote le paysage européen de marqueurs culturels. Ces sentiers religieux sont liés aussi bien à la culture qu’à la nature, ou à une combinaison des deux. Quant aux loups, beaucoup pensent qu’ils viennent des territoires sauvages du nord de l’Italie, mais ce n’est qu’à moitié vrai. En réalité, de l’Italie ils passent par la France puis le Valais. Là, ils résident précisément sur une ligne de frontière: ils chassent un jour sur un territoire sauvage, le lendemain se servent dans les zones cultivées. Cela a été démontré précisément par tracking, c’est stupéfiant.

Dans votre livre, les pierres et les fossiles voyagent dans les poches des voyageurs, et les plantes passent les frontières clandestinement. À ce propos, il y a un débat récurrent sur les plantes natives, très règlementées en Suisse. Quelle est votre position sur ce sujet?

Au début de ma carrière, je me lançais dans de longues recherches pour déterminer si une plante était indigène. La réponse que j’apporte désormais est une question: «que voulez-vous dire par indigène?», car le paysage n’a pas de frontière. Il faut oublier les concepts de frontière politique ou administrative dans la compréhension du paysage. Cette discussion a commencé dans les années 1970, avec l’écologie, puis s’est politisée. Il y a trente ans, les paysages suisses étaient extrêmement protégés : en arrivant à Milan depuis Lugano, on découvrait des essences totalement différentes. Mais depuis lors, elles sont devenues invasives, comme ces palmiers nains qu’on voit au Tessin – en réalité d’origine chinoise. Lors d’une promenade au Tessin, j’ai demandé à un collègue s’il connaissait le nom des arbres en rangée qui se présentaient devant nous. Sans qu’il s’en doute, il y avait là huit ou dix essences très répandues dans le canton qui, en réalité, venaient d’Italie. Peut-on dire qu’elles sont indigènes ou pas? Au fond, ce n’est pas une discussion pertinente, alors que des territoires entiers sont abandonnés au nord de l’Italie et qu’on assiste au retour des territoires sauvages et à un réchauffement climatique qui aura des conséquences importantes, en particulier sur les essences du sud des Alpes.

Le tourisme a considérablement contribué à forger l’identité des paysages européens. Avec la limitation des émissions – et récemment la pandémie – le tourisme est régulièrement remis question.

Il faut distinguer le tourisme de masse, d’un tourisme culturel, intellectuel, qui commence, en Suisse, avec la découverte de la société alpine par les Britanniques, vers la fin du 18e siècle. On peut dire que les Alpes sont une idée britannique. Entre temps, le tourisme globalisé est devenu l’une des plus grosses industries au monde – depuis les années 1980, elle a été multipliée par quatre ou cinq. Or le tourisme intérieur, lui, ne progresse pas, et reste très onéreux. Peut-être que la crise du coronavirus pourra changer cela ? Tout est tellement proche en Suisse : depuis Zurich on peut se rendre dans les vallées du Toggenburg et même au sommet d’un glacier en quelques heures. C’est l’espace public le plus précieux et personne ne l’a dessiné. Il est si proche de nous qu’on se demande un peu pourquoi nous déployons tant d’effort pour créer des parcs urbains dans nos villes…

Mais alors que devraient faire les architectes du paysage?

Ils devraient plutôt concentrer leurs efforts sur les espaces que nous utilisons au quotidien : les rues, les places, tous ces espaces publics qui ne sont pas bien pensés ni aménagés parce qu’ils ne sont sous la responsabilité de personne… ni des planificateurs, ni des architectes, ni des ingénieurs mobilité. Récemment, nous avons gagné un concours portant sur la transformation du port de Hambourg avec Herzog & de Meuron. Mais le plus important c’est qu’on nous a proposé d’intégrer dans le projet le dessin des rues. L’espace public le plus précieux, c’est celui-là. Les architectes du paysage doivent pouvoir y planter des arbres, de vrais arbres, pas ces petits buissons et ces fleurs qu’on trouve dans les garden centers. Aujourd’hui, nous faisons de l’instant gardening, pas de l’architecture du paysage.

Les architectes du paysage ne devraient-ils pas être plus impliqués dans la conservation de la nature et des parcs naturels?

Dans Le paysage et la mémoire, Simon Schama rappelle que la forêt primaire de Białowieża, cet écosystème unique qui attire les scientifiques du monde entier, était d’abord un territoire extrêmement protégé : il s’agissait au Moyen Âge de la réserve de cerfs des Tsars, qui interdisaient aux populations avoisinantes d’exploiter la forêt, d’y chasser ou d’y couper des arbres3. L’idée de nature est toujours, au fond, liée à une question de protection. Pourtant en Suisse, les populations locales y sont systématiquement opposées. Le concept de parc vient de la ville: c’est une projection que les citadins font sur le paysage. Il faut se rappeler que le Parc National Suisse, créé en Engadine autour de 1914, est une idée de la bourgeoisie citadine4. Elle s’y rendait pour les vacances et s’offusquait des dommages causés par les paysans sur les forêts. Entre-temps, des interdictions sont entrées en vigueur, empêchant les populations résidentes d’y chasser, de cueillir des plantes ou même de quitter les sentiers. En Suisse, les paysans sont subventionnés et agissent comme les jardiniers du pays. Or les touristes continuent de venir précisément parce que les paysages suisses sont soignés, les haies bien coupées, etc. On parle d’un paysage idyllique, mais en réalité c’est un parc, un territoire cultivé. Aujourd’hui, la forêt grandit d’une part et, de l’autre, il y a cette tendance à protéger partout les paysages naturels. Je ne suis pas forcément contre, mais, comme le paysage est une chose dynamique, je pose la question : si les prairies ouvertes des Préalpes sont gagnées par la forêt, que faut-il protéger exactement ? Faut-il conserver leur image ou accepter leur évolution ? L’architecture du paysage ne livre pas de réponse.

Vous n’avez pas une piste à ce sujet?

Ce qui est plus intéressant, c’est la discussion autour des communs qui a pris corps lors de la Biennale d’architecture de Venise de 2012 conduite par David Chipperfield. On y présentait notamment les travaux de l’économiste Elinor Ostrom5 sur la gestion commune d’un pâturage d’altitude dans le canton du Valais. Une règle non-écrite limite à 300 le nombre de bêtes qui peuvent y paître, bien que le bétail soit partagé par l’ensemble des villageois. Ostrom considérait que c’est un mode d’exploitation très durable, basé sur la confiance mutuelle au sein de la communauté. Les bisses reposent sur le même principe : les habitants de la vallée sont à l’écoute et participent à leur entretien sitôt qu’un canal est obstrué. C’est un tel système, extrêmement complexe, qui a permis d’assurer l’amenée d’eau dans les vallées arides du Valais.

Dans votre enseignement, le traitement des limites, des frontières, tient une place importante.

Qu’est-ce qu’un périmètre? Autour d’une ville comme Bâle, organisée sur une grille urbaine, on trouve une succession de frontières invisibles par lesquelles pénètre le paysage : groupes d’arbres, dénivelés, etc. qui rendent les limites diffuses. Dans mon cours, je commence par évoquer Pari Daeza, le jardin iranien à l’origine du mot « paradis ». C’est simplement un périmètre délimité par une clôture ou un ha-ha. Puis il y a des seuils, créés par la végétation, l’eau, la topographie, la chorégraphie du promeneur et, enfin, la métaphore (qui symbolise la présence du jardin depuis l’extérieur). J’explique à mes étudiants qu’ils pourront toujours contrôler leurs projets en utilisant ces outils, à toutes les échelles.

Il y a quelques années, Studio Basel travaillait avec les étudiants de l’EPFZ sur l’hypothèse intitulée Achtung die Landschaft ! qui proposait de fixer des limites à l’expansion urbaine par des règles paysagères, c’est-à-dire en commençant par faire un projet paysager et non pas bâti.

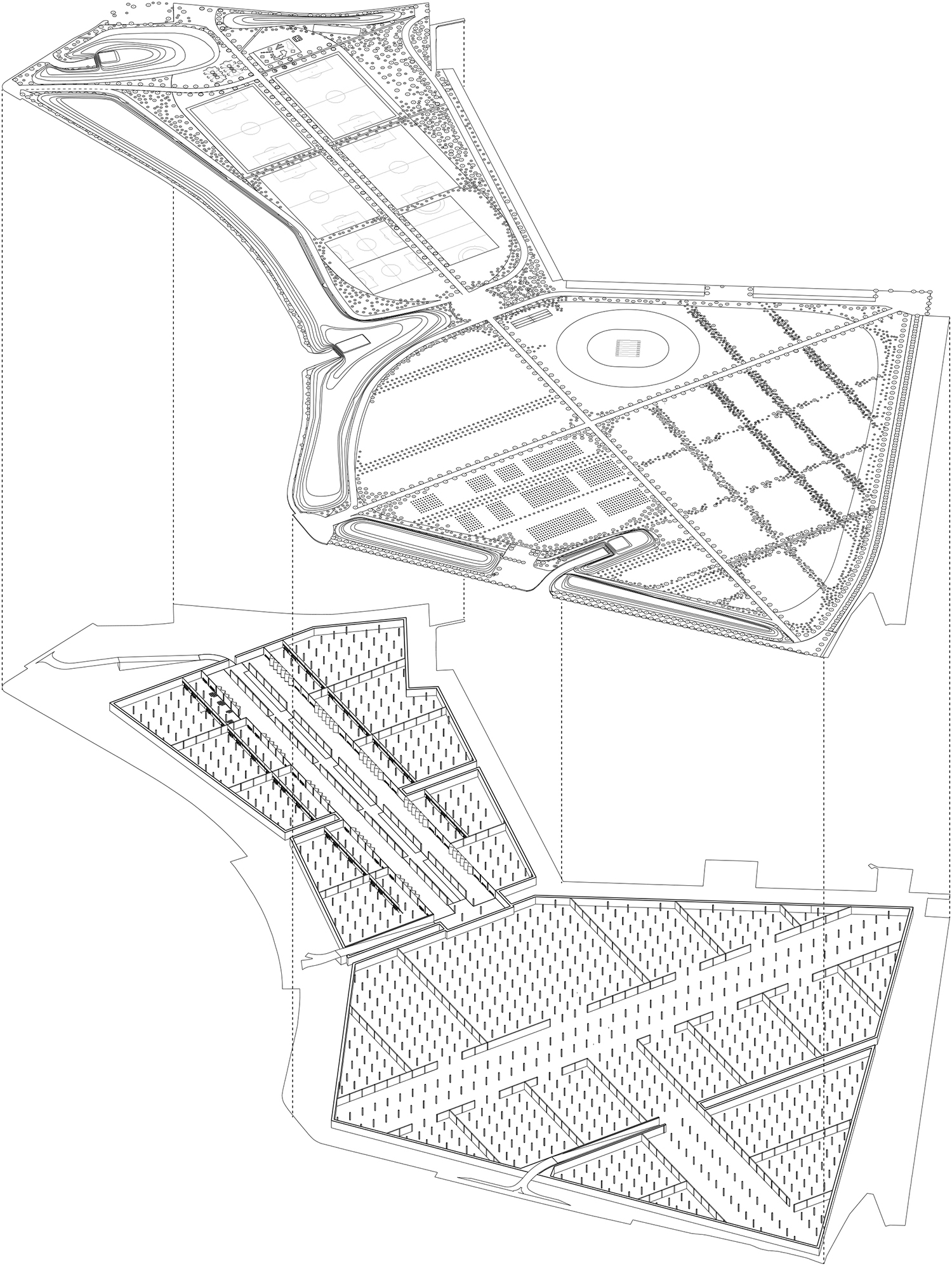

L’idée développée pendant cette année avec le Studio Basel, à laquelle nous étions associés, était simple : les étudiants n’étaient pas autorisés à proposer de bâtiments. L’approche part du paysage. Entre les villes suisses s’étale une sorte de continuité bâtie, un nouveau type de paysage, extrêmement fonctionnel, composé de serres, d’arbres, de lignes ferroviaires, etc. Nous devrions travailler sur cette partie du territoire plutôt que d’empêcher à tout prix l’expansion urbaine. Je constate que certaines villes sont en train de remettre sérieusement en question les plans d’urbanisme précédents, cette tradition faisant intervenir les architectes paysagistes en dernier, après les urbanistes et les architectes, pour s’occuper des surfaces restantes. Avec l’OMA, nous avons remporté un concours intéressant pour un masterplan à Milan [ill. p. 29]. Le programme demandait de créer 100 % d’espaces publics sur un premier site, 60 % d’espaces publics sur un second site, et au moins un tiers de surfaces plantées dans les 40 % restants. Cette nouvelle approche est très intéressante – mais à condition de travailler à cette échelle. Or nous n’avons pas assez d’architectes paysagistes en Suisse pour travailler à cette échelle.

Parmi ces très grandes échelles, vous vous intéressez aux ceintures vertes entourant les grandes villes.

Oui, avec le projet Rectory Farm, nous étudions la Green belt de Londres, une des plus grandes au monde. C’est un espace commun, mais qui n’est pas protégé. La ceinture verte est un concept intéressant, mais en réalité chaque ville a sa propre histoire en ce qui concerne la préservation d’espaces verts à grande échelle: à Paris, il s’agit de la transformation d’une forêt, qui a progressivement intégré des jardins à l’anglaise, puis des activités de sport et de détente. Elle s’adapte aux intérêts de chaque époque : aujourd’hui, elle est remplie de musées, de sculptures, comme la fondation Louis Vuitton, mais elle pourrait agir contre le réchauffement de la ville. Il y a deux ans, la canicule a provoqué entre 5000 et 6000 morts à Paris, car son centre est beaucoup trop chaud. C’était d’abord une sorte de labyrinthe, puis on a percé les boulevards d’Haussmann ; maintenant il nous faut de grands axes qui traversent la ville pour ne pas stopper les vents. Nous avions déjà fait des essais à Berlin, en traitant la prairie du Tempelhof comme un vaste espace distribuant l’air au centre de la ville. À Paris, je propose de relier les deux bois de Vincennes et de Boulogne. C’est à cette échelle que nous devrions discuter.

Vous allez diriger le nouveau master en paysage à l’EPFZ avec Christophe Girot et Teresa Galí-Izard. Ici encore, vous vous heurtez à des frontières, cette fois entre les disciplines.

Quand il nous a été proposé de créer un master paysage et urbanisme à l’EPFZ, nous avons vite réalisé que nos attentes et celles de l’école n’étaient pas les mêmes. Nous ne travaillons pas à la même échelle, peu de gens comprennent cela.

L’autre problème est de trouver des enseignants qui ont une véritable connaissance des plantes, c’est indispensable. Dans le cursus, nous prévoyons un « cours de base » pour les acquérir, ainsi que certaines méthodes de conception classiques, que les étudiants ne connaissent plus: la Transparency de Robert Slutzky, les boîtes morphologiques de Zwicky, etc. Les étudiants en architecture se comportent un peu comme dans une école d’art et les professeurs qui postulent n’ont souvent aucun programme didactique.

Nous pouvons rêver d’un tel master à l’EPFL…

L’Accademia de Mendrisio va également en lancer un. Dans les années 1990, la France a été une école tellement importante pour le développement du paysage: celle de Lassus, de Corajoud, etc. – des paysagistes brillants qui avaient des positions bien affirmées. L’EPFL devrait savoir tirer bénéfice de cette génération.

Günther Vogt a fondé VOGT Landschaftsarchitekten à Zurich et est professeur ordinaire d’architecture du paysage à l’EPFZ. Depuis 2020, il co-dirige le master en sciences EPFZ en architecture du paysage.

À l’exception de la visualisation pour le masterplan Scalo Farini, les illustrations se trouvent dans l’ouvrage Mutation and Morphosis, édité par Günther Vogt et Thomas Kissling, Zurich, Lars Müller Publishers, 2019.

Notes

1. Elias Canetti, Masse et puissance, Paris, Gallimard, 1966.

2. La Convention alpine, créée en 1991, est le premier traité international de protection d’une région montagneuse. Ratifié par huit pays, son objectif est la promotion du développement et la protection des régions alpines. alpconv.org.

3. Simon Schama, Le paysage et la mémoire, Paris, Seuil, 1999.

4. Sur le retour de l’état sauvage et l’évolution du Parc National Suisse, voir les essais de Thomas Kissling et Amalia Bonsack, «The Return of Wilderness» et «Alps – a Unifying Cultural Landscape in the Center of the Continent», dans Mutation and Morphosis, Landscape as aggregate, Zurich, Lars Müller Publishers, 2019, pp. 120-136.

5. Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990.