Der Fall Greencity

Chronologie der Entwicklung eines neuen Stadtteils

Der neue Stadtteil im Süden von Zürich wurde vor 20 Jahren nach ökologischen Kriterien entwickelt. Unterdessen ist er gebaut und bezogen. Gilt er auch heute noch als Massstab für nachhaltiges Bauen? Und was lehrt uns das Projekt für die künftige Stadtentwicklung?

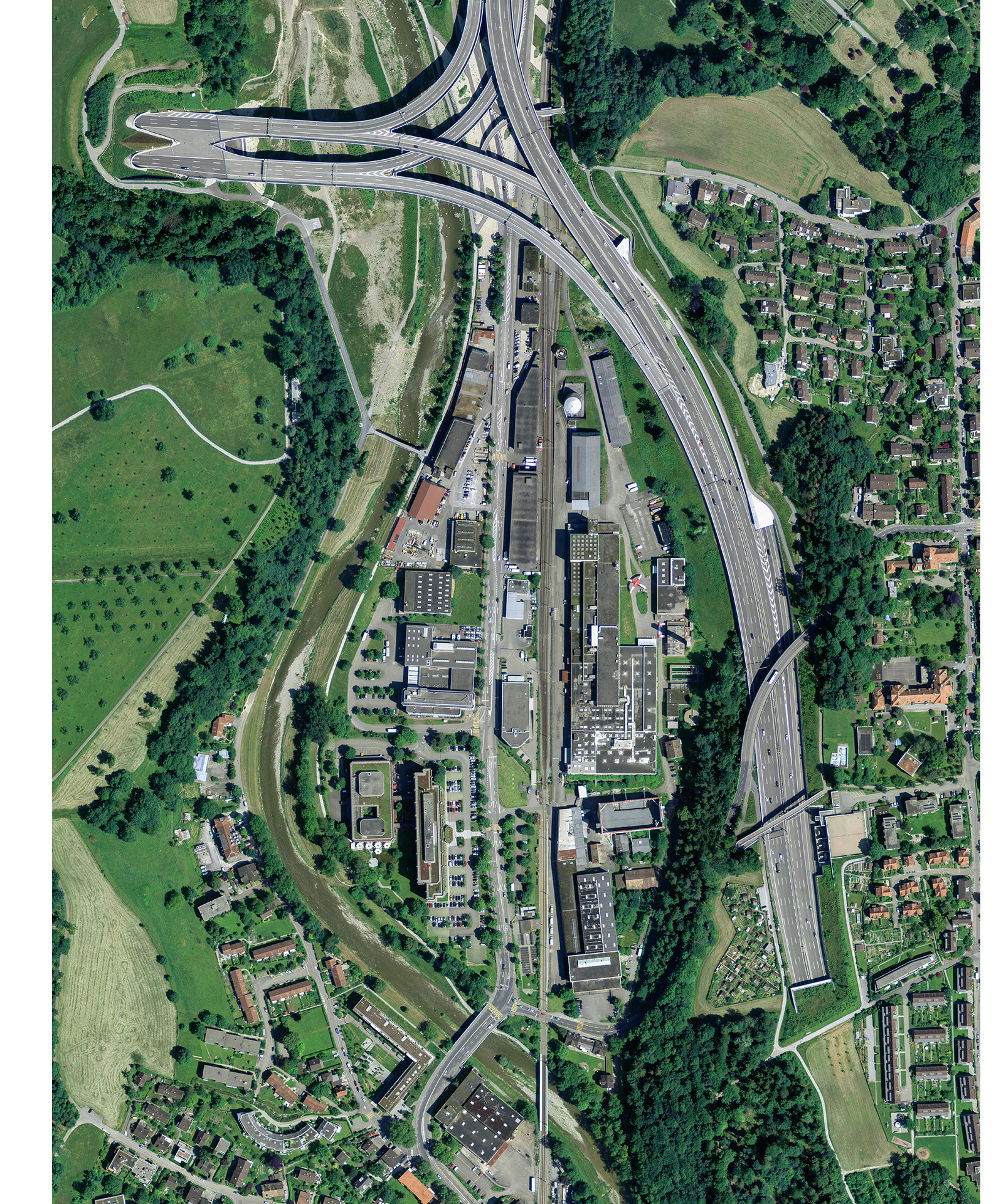

Greencity ist Teil des geologisch geformten Manegg-Areals am südlichen Stadtrand von Zürich. Im Westen bildet der bauchige Schwung der Sihl die natürliche Grenze. Im Osten umschliessen die haushohe Böschung und das darüber liegende Trassee der A3 das Gebiet. Im Norden formen die verschlungenen Fahrbahnen des Autobahndreiecks ein monumentales Tor für die Allmendstrasse und die S-Bahn als Verbindung in das 5 km nördlich gelegene Zentrum Zürichs.

Im Süden beginnt das Naherholungsgebiet Entlisbergwald. Die S-Bahn-Gleise und die parallel dazu verlaufende Allmendstrasse zerschneiden die Insel Manegg in zwei Hälften. Die östliche Hälfte besetzt die Greencity, der von Losinger Marazzi entwickelte Stadtteil. Auf der westlichen Hälfte befinden sich die von anderen Bauträgern entwickelten Areale Avaloq und Manegg West. Auf dem schmalen Zwischenstück zwischen S-Bahn und Allmendstrasse reihen sich von Norden nach Süden alte Industriehallen, eine Tankstelle, ein Bürogebäude und ein zur Greencity-Planung gehörender Genossenschaftsbau.

Seit 2003 entwickelte die Totalunternehmung Losinger Marazzi den neuen Stadtteil. Greencity wurde in 13 Baufelder unterteilt und mehrheitlich durch separate Wettbewerbe an unterschiedliche Architekturbüros vergeben. Bis auf das denkmalgeschützte Spinnereigebäude wurden die alten Fabrikhallen abgerissen. An ihrer Stelle plante man Neubauten mit einem Mix aus Arbeiten und Wohnen. Dafür wurden ökologische Nachhaltigkeitskriterien formuliert, die auf Grundlage der 2000-Watt-Gesellschaft auf einen niedrigen Energieverbrauch in der Nutzung abzielen.

Das städtebauliche Leitbild erarbeiteten die Planerbüros Diener & Diener, Meili, Peter & Partner und Adolf Krischanitz, das Freiraumkonzept stammt von Vogt Landschaftsarchitekten. Bereits 1999 erfolgte die Umzonung des Gebiets von einer Industriezone in eine fünfgeschossige Zentrumszone mit Gestaltungsplanpflicht.

Aus dieser Umzonung entstand ein markanter Mehrwert. Dieser wurde insofern besteuert, als die Stadt von Losinger Marazzi forderte, ein Drittel des Wohnraums an gemeinnützige Bauträger abzugeben. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die Wertsteigerung des Bodens in Form von günstigem Wohnraum auch der Bevölkerung zugutekommt.

Seit 2015 wurde die Greencity nun Baufeld für Baufeld realisiert. Ab 2017 bezogen die Bewohnerinnen und Bewohner nach und nach den neuen Stadtteil. Die Schulanlage Allmend ergänzt seit 2023 das Nutzungsangebot. Aktuell entsteht das letzte Gebäude. 2026 wird die Umsetzung der Greencity abgeschlossen sein. Die Stadt Zürich plant aktuell noch ein weiteres Schulhaus, das allerdings nicht Teil der Greencity-Planung ist: Auf dem schmalen Stück zwischen Allmendstrasse und S-Bahn-Trassee wird die Schulanlage Höckler entstehen.

Einzelne der Greencity-Projekte wurden in verschiedenen Architekturmedien bereits besprochen, positive Aspekte gewürdigt, negative kritisch reflektiert. Doch die Studierenden des MAS in Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich gingen im Seminar Architekturkritik noch einen Schritt weiter.

Einerseits versuchten sie, das gesamte Gebiet phänomenologisch zu erfassen, andererseits war mit dem Semesterthema «Steuern» ein Hintergrund gegeben, der die Studierenden gezielt dazu aufforderte, Zusammenhang und Wechselwirkung zwischen regulatorischem Eingreifen der Stadt und gebauter Umwelt zu untersuchen und in einer Kurzkritik festzuhalten.

Als wir von der Sammlung dieser Texte erfuhren, war klar: Wir möchten sie publizieren und den unbefangenen Stimmen sowie den präzis argumentierten Positionen einen Platz anbieten. So entstand die zweiteilige Greencity-Serie. Der erste Teil ist bereits Ende 2024 auf espazium.ch erschienen.

Wir hofften, damit auch unsere Leserschaft zu weiteren Diskussionsbeiträgen zu ermutigen, denn das Kultivieren eines kritischen Austauschs über die gebaute Umwelt ist Grundlage für die Weiterentwicklung der Disziplinen. Entgegen unseren Erwartungen sind nur zwei Texte bei uns eingegangen, für die wir uns an dieser Stelle bedanken. Sie sind online im E-Dossier «Architekturkritik Greencity» zu finden.

Informationen zum Master of Advanced Studies (MAS) in Geschichte und Theorie der Architektur ETH auf gta.arch.ethz.ch