Viele Schritte zum grossen Haus

Opernhaus Zürich

Das Opernhaus Zürich plant seine nächste Erweiterung. Der Umgang mit dem Bestand wirft Fragen auf, die auch schon in der Vergangenheit verhandelt wurden.

Im Jahr 1891 wurde das Opernhaus Zürich nach der Rekordbauzeit von etwas mehr als einem Jahr an den kurz zuvor angelegten Quaianlagen von Arnold Bürkli fertiggestellt. Hand in Hand gingen damals die Interessen der Stadtverwaltung und des Opernhauses (damals Stadttheater).

Der Wunsch der Stadt war es, zur Belebung des neuen Stadtteils eine grosse Kulturinstitution anzusiedeln. Das Opernhaus brauchte eine neue Spielstätte, denn die alte war in der Silvesternacht 1889 abgebrannt. An der neuen Stelle konnte nun ein grösseres und repräsentativeres Haus umgesetzt werden.

Bis heute hat dieses Gebäude einige Transformationen durchlebt, denn der Raumbedarf ist – wie bei vielen anderen europäischen Theatern – kontinuierlich gewachsen. Zum einen haben sich die technischen Mittel weiterentwickelt, wodurch der Aufwand für die Bühnenausstattung gestiegen ist. Zum anderen erfordert auch die höhere Frequenz der Vorstellungen mehr Platz – zum Beispiel für die Lagerung der Bühnenelemente.

Weitere Beiträge zu Theaterbauten finden sich in unserem digitalen Dossier.

Darüber hinaus stieg durch die stetige Zunahme der staatlichen Subventionierung (heute ca. 85 Mio. Franken pro Jahr, 1891 gab es noch keine Zuschüsse) und die Kantonalisierung des Opernhauses 1994 der Anspruch an die Institution als gesellschaftlich relevanten Ort. Regelmässige öffentliche Veranstaltungen tragen diesem Aspekt Rechnung und beanspruchen zusätzlichen Raum. Auch die heutigen Anforderungen durch Normen und Richtlinien erfordern deutlich mehr Fläche.

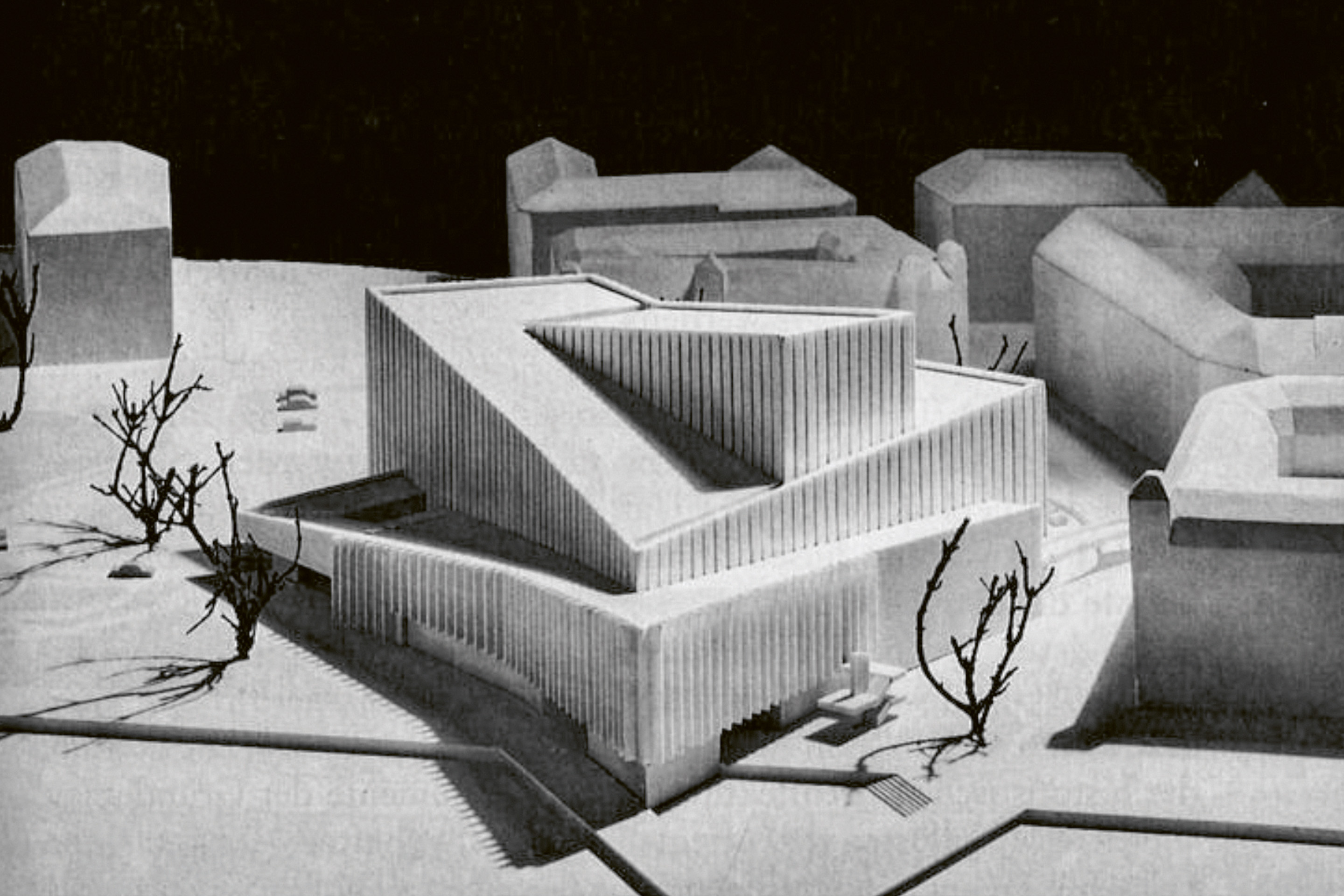

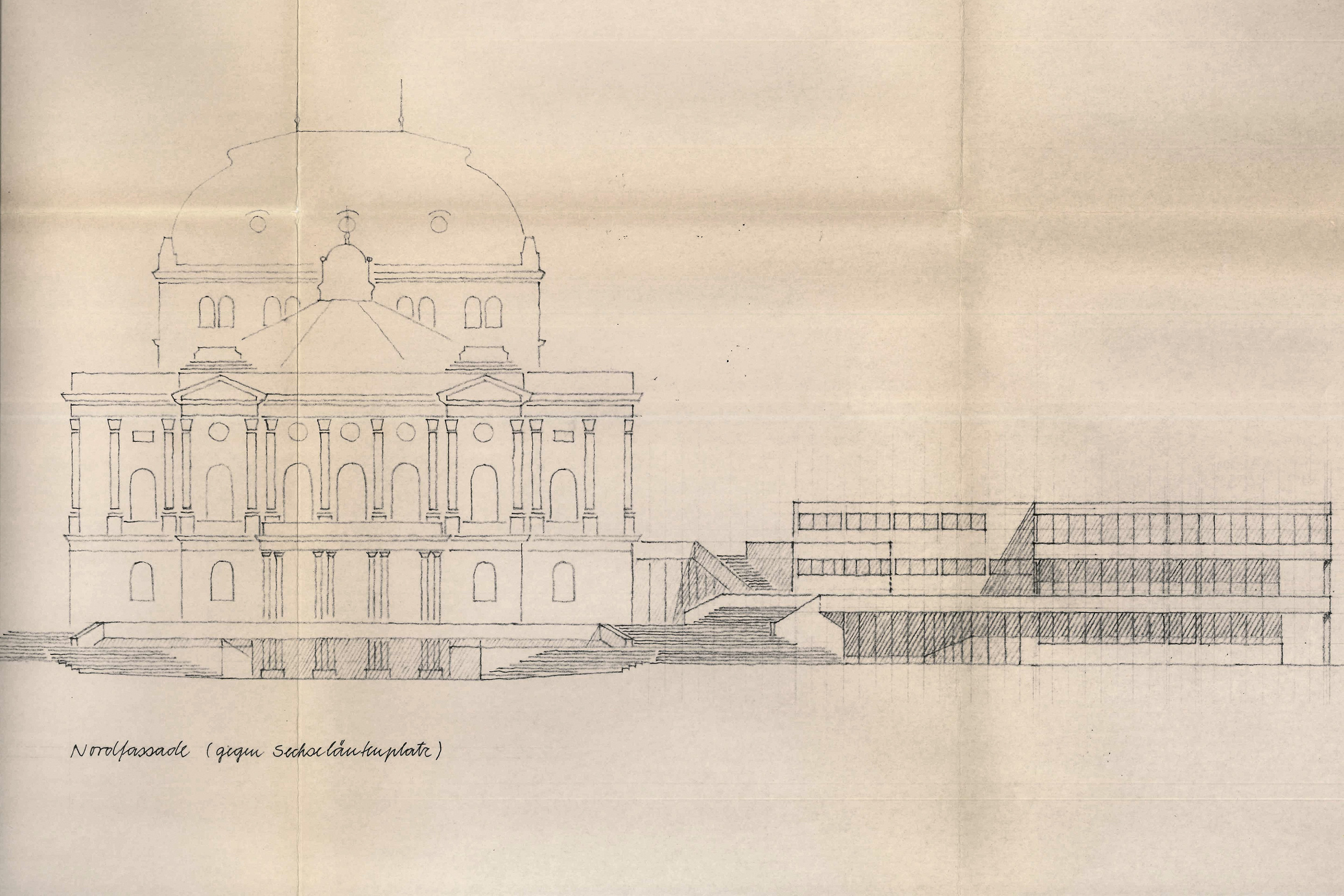

Der gestiegene Raumbedarf und die komplexen funktionalen Abhängigkeiten stellten das Haus bereits um 1950 vor Herausforderungen. Denn das bestehende Gebäude hat in der dichten innerstädtischen Lage nur begrenzt Erweiterungspotenzial. Aus dem Wunsch nach einer Vergrösserung resultierte 1960 ein international ausgeschriebener Wettbewerb für einen Neubau. William Dunkel ging im Jahr 1965 mit einem extrovertiert gezackten Volumen, das bis in den See reichte, als Sieger hervor.

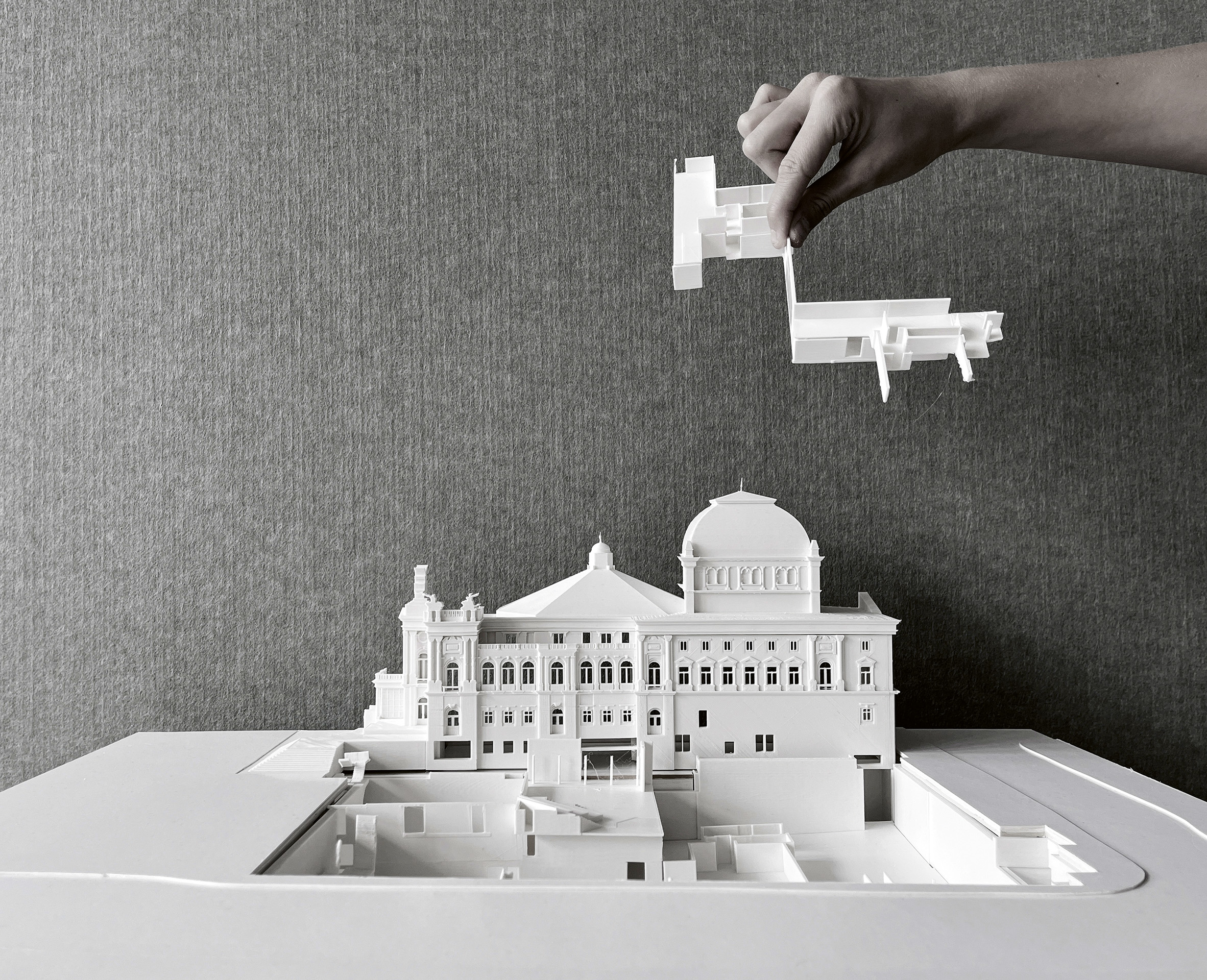

Das grosse Vorhaben konnte jedoch politisch nicht durchgesetzt werden. Hindernisse waren die Konflikte in der Verkehrspolitik, die Frage der Finanzierung und die sich ändernde Wahrnehmung von historistischen Gebäuden. In der Folge wurde das Opernhaus unter Denkmalschutz gestellt. Nach einem eingeladenen Studienauftrag plante Claude Paillard einen Erweiterungsbau, dessen Volumen dem dafür abgerissenen Esplanade-Gebäude nachempfunden war und mit drei Untergeschossen ergänzt wurde.

Lesen Sie auch:

Das Secondhandtheater: Eine grenzüberschreitende Translozierung

Nach langer Suche hat das Interimstheater von St. Gallen mit dem Theater Ingolstadt einen neuen Nutzer gefunden.

Heute fehlt es wieder an Räumlichkeiten und das Opernhaus findet sich mit dem Wunsch nach Vergrösserung in einer ähnlich verzwickten Situation wie damals wieder. Anders als der Altbau von 1891 ist der Erweiterungsbau von 1984 zwar zum jetzigen Zeitpunkt nicht denkmalgeschützt, aber seine drei Unter- und drei Obergeschosse bestehen aus einer komplexen Betonstruktur und die bebaubare Grundfläche ist nahezu ausgereizt.

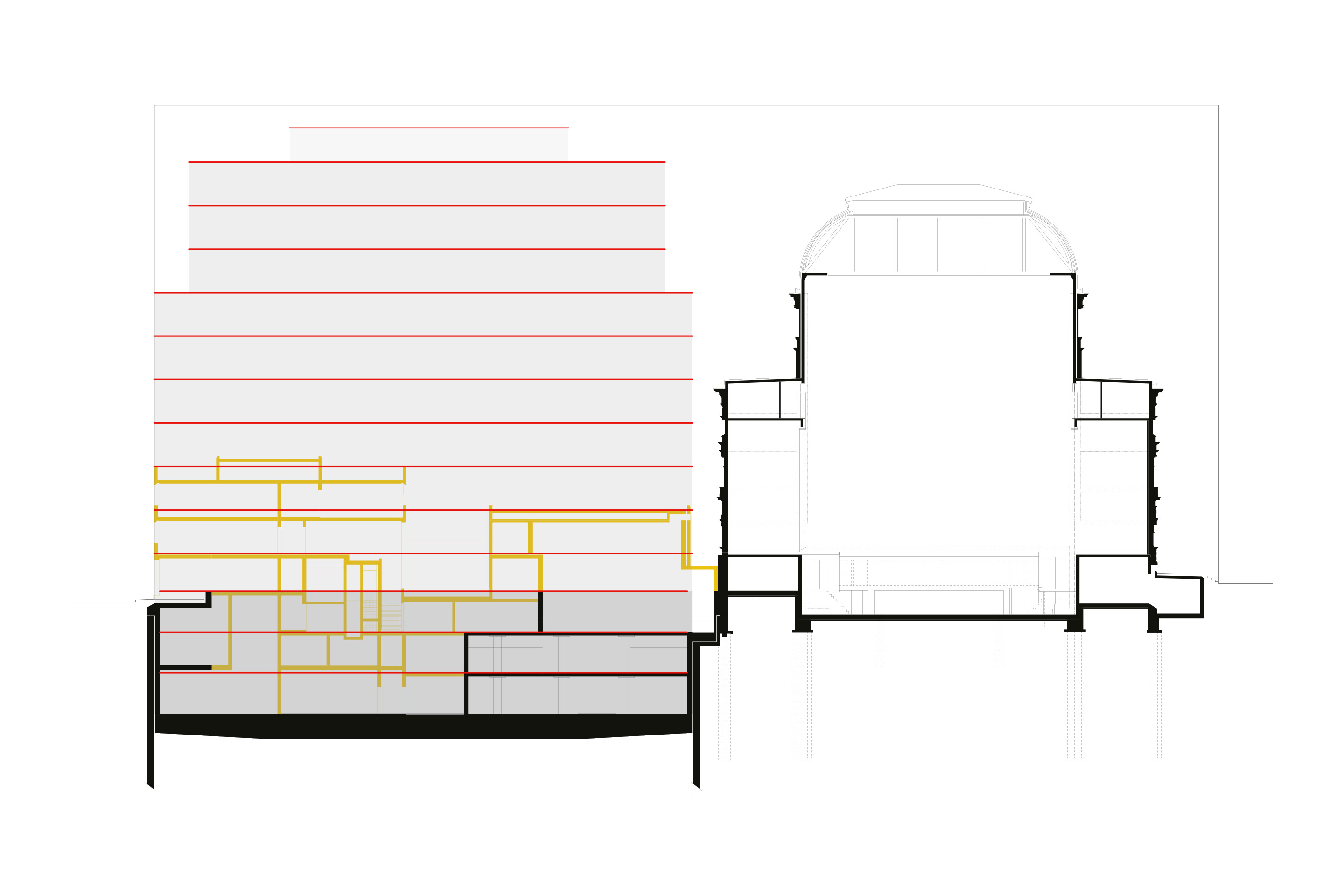

Vor diesem Hintergrund erarbeiteten BHSF Architekten zusammen mit einem Fachplanerteam eine Machbarkeitsstudie. Sie prüften nicht nur, wie das gewünschte Raumprogramm in einer zusätzlichen Erweiterung unterzubringen ist, sondern auch, wie viel vom Bestandsgebäude erhalten werden kann. In der Studie wurden drei Varianten hinsichtlich der technischen und räumlichen Funktionalität, aber auch in Bezug auf Treibhausgasemissionen miteinander verglichen.

Das Spektrum der Varianten reicht von Komplettabriss mit zusätzlichen Untergeschossen über den Erhalt der Wanne bis zum Teilerhalt der Untergeschosse. Grundsätzlich kam das Planungsteam zum Schluss, dass der teilweise Bestandserhalt mit einer Aufstockung machbar und sinnvoll ist, und riet von weiteren Untergeschossen ab. Der Erhalt der Wanne wird gemäss Opernhaus im kommenden Wettbewerb festgeschrieben.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass das grosse Raumprogramm, das eine 2.5-fache Vergrösserung des heutigen Gesamtvolumens von Altbau und Erweiterung darstellt, keinen architektonischen Spielraum ermöglicht. Eine Schwierigkeit stellt die Erschliessung von zusätzlich gewünschten Publikumsräumen dar, da diese in die Höhe gestapelt werden müssten.

Ausserdem behindert das grosse Volumen des Hochlifts für die Bühnenelemente andere räumliche Beziehungen. Auf Grundlage der Studie wird aktuell an der Verzichtsplanung gearbeitet, bevor im Anschluss die Ausschreibung für einen internationalen Wettbewerb erfolgt.

Blickt man zurück auf die Geschichte des Opernhauses, stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die grosse Kulturmaschine, wie sie in «Zukunft Oper» beschrieben wird, im dichten Stadtzentrum Zürichs überhaupt eine realistische Vision ist oder ob das Projekt nicht zwangsweise wieder zu ungewollten Kompromissen führt. Auch andere Theater haben mit diesem Problem zu kämpfen. Die ambitionierten Erweiterungspläne für das Luzerner Theater wurden jüngst sogar vom Volk abgelehnt.

Vielleicht wäre ein Konzept, das auf die Kapazität dieses Orts zugeschnitten ist und allenfalls auf eine zweite Spielstätte ausweicht, nicht nur eine vernünftigere Strategie, sondern auch ein Befreiungsschlag, um nicht in die gleiche Bedrängnis zu kommen wie einst beim Erweiterungsbau von 1984.