Made in China. Oder wo sonst?

Solarzellen erzeugen emissionsarmen Strom. Doch je mehr Photovoltaik am Gebäude verwendet wird, desto grösser wird auch hier das Umweltrisiko. Wer weiss Bescheid, wie ökologisch die globalisierte PV-Industrie funktioniert?

«Streng vertraulich» sind die Dokumente, mit denen der grösste europäische Photovoltaikhersteller REC die inneren Werte seiner Produkte deklariert. Doch allzu brisant sind die geheimen Daten, bei denen es sich um Ökobilanzen handelt, offenbar nicht. Nur ein paar Klicks braucht es, um die Angaben auf der Website des norwegischen Konzerns aufzurufen: In jeder REC-Solarzelle stecken 600 bis 700 kg CO2/kW. Ob das viel oder wenig ist, lässt der von einem unabhängigen Testlabor bilanzierte Klimafussabdruck offen.

Die «saubersten Module» verspricht dagegen MeyerBurger, die frühere solare Nummer eins der Schweiz. Der Konzern mit Sitz in Thun lagerte letztes Jahr seine Fabrikation nach Ostdeutschland aus und will mit Öko-Solarzellen «made in Europe» den Weltmarkt erobern. Das bisherige Werk im Berner Oberland führt derweil die ehemalige Tochterfirma 3S Solarplus weiter. Auch sie will neue Kunden mit Ökologie gewinnen. Der jüngste Newsletter enthüllt, wie sehr «100 % Swissness» das Klima schont. Die CO2-Menge, die die Produktion ihrer PV-Module erzeuge, sei nach drei Jahren kompensiert. «Der Wert ist extern geprüft. Dennoch wollen wir noch besser werden», sagt 3S-Inhaber Patrick Hofer-Noser.

Mehr als nur fernöstliche Billigware

Die Photovoltaik gilt als Quelle für sauberen Strom und als vielversprechendes Geschäftsmodell. Der Wirkungsgrad der Module wird immer besser. Das rasante Absatzwachstum hat aber noch mehr mit den sinkenden Fabrikationskosten zu tun. Dementsprechend bestätigen inländische Anbieter: «Der Preis ist das wichtigste Verkaufskriterium.» Doch auch Ökologie punktet allmählich: «Hersteller aus der Schweiz und Europa propagieren hochwertige Alternativen zur billigen Massenware aus Asien», sagt Adrian Kottmann, Inhaber von BE Netz, einem Generalunternehmen für die PV-Gebäudeintegration.

Die nachhaltige Lieferkette werde ein relevantes Unterscheidungsmerkmal, bestätigt Claudius Bösiger, Mitgründer von Planeco. Das ebenfalls auf PV-Gebäudeintegration spezialisierte Unternehmen sucht selbst Solarmodule «mit möglichst geringem CO2-Fussabdruck». Immer häufiger melden sich nämlich Auftraggeber, die eine klimaneutrale Immobilie realisieren wollen. Die vor Ort erzeugte Solarenergie soll dabei die fossile Erstellungsenergie des Gebäudes so schnell wie möglich amortisieren. Photovoltaikanlagen begünstigen dies nicht nur mit hoher Leistung, sondern auch mit einer guten Ökobilanz.

Was bisherige Ausschreibungsrunden zeigen, dürfte die Branche in der Schweiz freuen: «Im Inland produzierte Solarmodule enthalten nur sehr wenig graue Energie», unterstreicht Claudius Bösiger. Für die Herstellung wird viel erneuerbare Energie eingesetzt, was weniger Treibhausgase erzeugt.

Welche Angaben zählen wirklich?

Landläufig wird die Qualität von Photovoltaikanlagen mit Amortisationszeiten nachgewiesen. Das sogenannte «Payback» oder der «Energy Return-on-Invest» (ERoI) entspricht der Zeitdauer, bis die PV-Module so viel Energie erzeugt haben, wie für ihre Fabrikation an grauer Energie konsumiert worden ist. Im Umlauf sind Werte zwischen zwei und sechs Jahren, abhängig davon, ob die Anlage auf dem Dach oder einer Fassade mit unterschiedlichen geografischen Ausrichtungen montiert ist. Auch eine genaue Bilanzierung kann die Werte verschlechtern: Wird nur der Nettoanteil gezählt, der sich aus dem Vergleich der grauen CO2-Emissionen zwischen Solarstrom und dem schweizweiten Strommix ergibt, dauert die Amortisation oft länger.

Ein spezifischerer Indikator für die Qualität von PV-Modulen und Solaranlagen ist die CO2-Bilanz: Herstellung, Nutzung und Rückbau verursachen gemäss neueren Analysen 16 bis 63 g CO2/kWh erzeugten Strom. Solche Werte sind aber wenig produktespezifisch, weil auch die Sonneneinstrahlung am Installationsstandort berücksichtigt ist. Deshalb beziehen sich CO2-Angaben bisweilen auf die Nennleistung. Weitere Differenzen verursacht die Systemwahl: Werden nur Solarmodule bilanziert oder gehören auch konstruktive Zusatzkomponenten, die Verkabelung und der Wechselrichter dazu? Erschwert wird ein Vergleich von Bilanzdaten zusätzlich dadurch, dass unterschiedliche Grundlagen, eventuell sogar aus verschiedenen Zeitperioden, verwendet werden. Ökobilanzen aus der Schweiz beziehen sich meistens auf die Systematik der KBOB und das Inventar der Ecoinvent-Datenbank, die an der Empa entwickelt wurde und inzwischen auch für Analysen der Internationalen Energieagentur (IEA) verwendet wird.

Komplexe Rezeptur, verzweigte Ketten

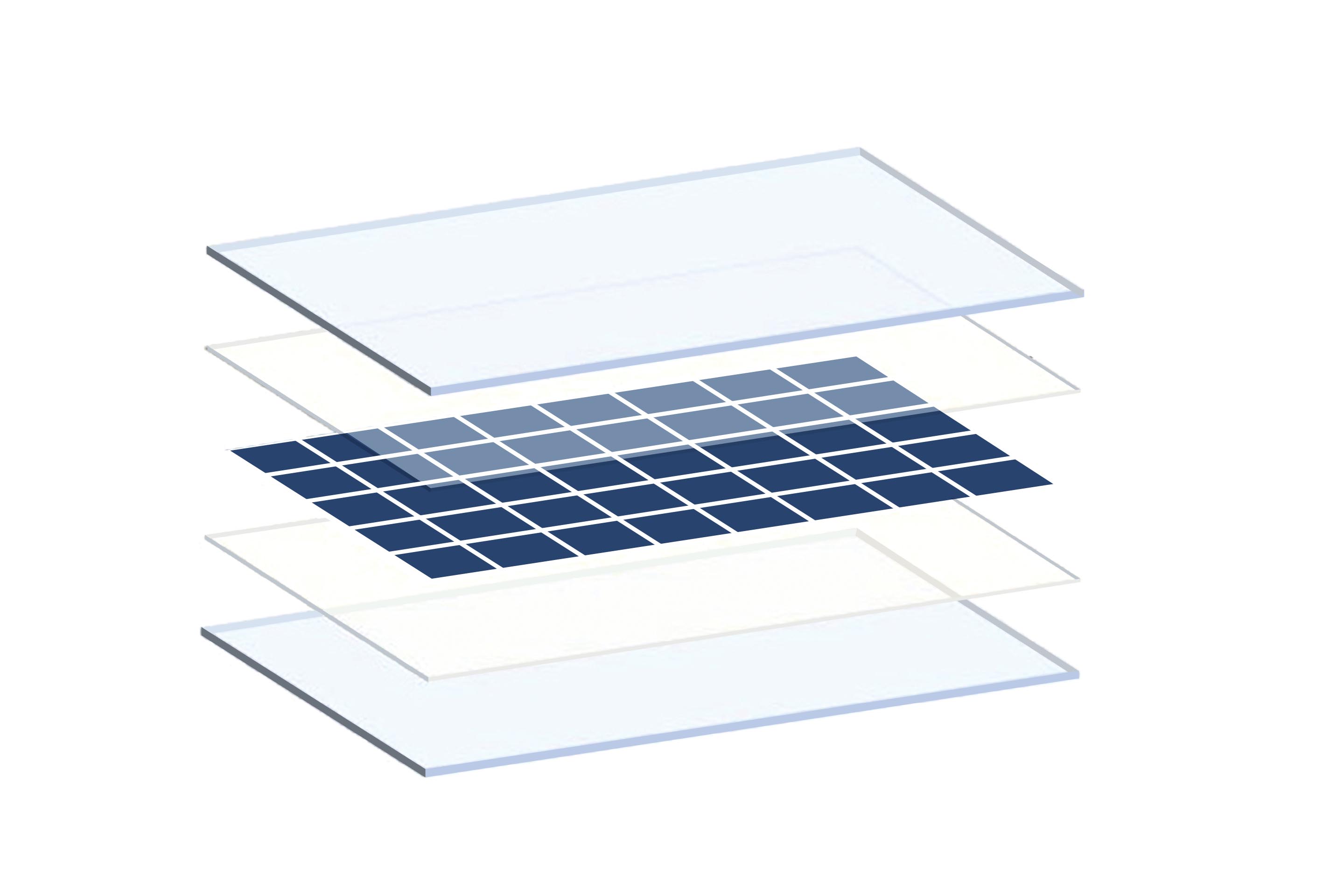

Nimmt man PV-Bauteile genauer unter die Ökolupe, taucht schnell eine komplexe Rezeptur aus Konstruktionsmaterial und Leistungselektronik auf. Viele der einzelnen Komponenten und Schichten sind jeweils selbst aus mehrfach verzweigten Lieferketten entstanden. In groben Zügen lässt sich der Zyklus der Photovoltaik so zusammenfassen: Er beginnt bei der Quarzsandgewinnung, führt weiter zum Schmelzen der Silizium-Wafer und endet beim Einweben von Silberfäden in die Solarzellen. Si-Rohstoff wird bis heute auch in Deutschland oder Norwegen abgebaut. Doch danach führen fast alle Spuren nach China. Drei von vier Modulen werden im Reich der Mitte hergestellt.

In den letzten drei Jahrzehnten ist fast die gesamte PV-Industrie von Europa und Nordamerika nach Asien umgezogen. Einzelne konnten sich in der Schweiz behaupten. Für diese Recherche haben Komplettanbieter und Sublieferanten die Türen ihrer Fabrikationshallen geöffnet, unter anderem in Gwatt bei Thun und in Deitingen bei Solothurn.

Lesen Sie auch: Alte PV-Module: wohin damit?

Im Berner Oberland fertigt das Unternehmen 3S solarplus dünne, randlose Dach- und Fassadenmodule in unterschiedlichen Formaten und Farben. Das Glas stammt aus Europa, die Zellen kommen aus China. «Ein Code of Conduct regelt die Umweltvorgaben und Arbeitsbedingungen unserer Bezugsquellen», sagt CEO Hofer-Noser. Trotzdem sind einem in Übersee die Hände gebunden: Gemäss der Internationalen Energie-Agentur nutzt die chinesische PV-Industrie – die wichtigste Lieferquelle für Solarzellen – vor allem dreckigen Kohlestrom.

Das Werk von Megasol, dem grössten Solarmodulhersteller der Schweiz, steht im Solothurner Mittelland. Von hier stammen die Solarmodule am AUE-Ersatzneubau in Basel. Für die Endfertigung wird ausschliesslich saubere Energie genutzt. Eigene PV-Anlagen auf dem Fabrikdach und über dem Firmenparkplatz liefern Strom. Bei zusätzlichem Bedarf bezieht die Solarmodulfabrik auch Energie aus inländischer Wasserkraft. Die monokristallinen Solarzellen und -module lässt die Schweizer Firma zwar in China entwickeln und produzieren, doch die Herkunft der importierten Güter ist seit vielen Jahren dieselbe.

Auch das Werk in Übersee versorgt sich selbst mit Solarstrom. Und welcher Rohstoffquellen bedienen sich die chinesischen Handelspartner? «Rohsilizium kaufen wir von Zulieferanten ein, die Wasser- oder Windkraft bevorzugen», versichert Firmengründer Markus Gisler. Diese Lieferketten werden bereits analysiert, sodass eigene Ökobilanzdaten demnächst erscheinen sollen. «Die grauen CO2-Emissionen unserer PV-Module sind in einem Jahr amortisiert», nimmt Gisler vorweg.

Auch bei der Konstruktionsweise lassen sich Module ökologisch optimieren. Neuerdings setzen Hersteller auch auf der Rückseite eine Glasscheibe ein, anstelle von Kunststofffolien. Im Vergleich dazu verbessern sich so die Dauerhaftigkeit und der Fussabdruck von PV-Bauteilen erheblich. Deutsche Solarforscher haben diese Aufbauvarianten evaluiert und vor Kurzem vermeldet: Glas vorn und hinten mindert die graue Treibhausgasbilanz um «über 10 %». In ihrer wissenschaftlichen Publikation rechnen sie zudem vor, dass in Europa gefertigte Solarmodule um 40 % klimafreundlicher sind als made in China.

Das Ökozertifikat der EU kommt

Nicht nur die inländische PV-Branche macht sich daran, die eigene Umweltbilanz zu optimieren. Frankreich verlangt schon jetzt eine Umweltdeklaration für PV-Anlagen, mit denen öffentliche Gebäude bestückt werden sollen. Noch weiter geht die EU: Ihr Green Deal muss auch für die Solarenergie gelten. Neben der Produktion von klimafreundlichem Strom soll sie selbst so wenig Treibhausgase wie möglich erzeugen.

Bereits liegt der Vorschlag für ein Ökozertifikat auf dem Tisch, das den CO2-Fussabdruck von Solarmodulen einheitlich erfasst. Im Detail gibt es noch einiges zu regeln. Ansonsten herrscht breiter Konsens, wie die PV-Industrie die Umwelt und das Klima künftig besser schützt. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) und der europäische Forschungsverbund Horizon 2020 liefern die jüngsten Erkenntnisse dazu.

Verfolgt man die Produktionskette einer Solarzelle zurück zum Rohstoff, sind die Wege weniger energieintensiv als die Fabrikation. Polysiliziumraffinerien, die losen Quarzsand zu Polysiliziumplatten einschmelzen, benötigen dafür Prozesstemperaturen bis 2000 °C. Bei der Verhüttung von Quarzsand kommt zudem Kohle direkt als Reduktionsmittel zum Einsatz. Der Strom, den PV-Fabriken in Asien auch für das Zuschneiden der formgerechten Siliziumscheiben (Wafer) benötigen, ist aus Braunkohle erzeugt und aktuell für 60 % der grauen Energie eines Solarmoduls verantwortlich. Dagegen beansprucht die Seefracht nur einzelne Prozentpunkte der Klimabilanz.

Im Vergleich dazu wäre eine europäische Produktion dank dem fossilärmeren Strommix wesentlich klimafreundlicher. Doch generell prognostiziert die IEA standortunabhängige Fortschritte: Die Transformation der weltweiten Energieversorgung und Effizienzsteigerungen im Produktedesign können die Klimabilanz eines PV-Moduls im Vergleich zu heute um zwei Drittel verbessern. Der Vorsprung der Solarenergie gegenüber ihren fossilen Alternativen würde dadurch noch grösser. Dereinst wird PV-Strom weniger als 1 % der CO2-Emissionen von Kohlestrom verursachen.

Zusätzliche Verbesserungen sind, gemäss den inländischen Herstellern, bei der Lebensdauer zu erwarten. 25 bis 30 Jahre sind heute schon Standard. Noch steht der Beweis aus, ob eine Durchschnittsanlage auch nach 50 Jahren einwandfrei funktioniert.

PV ist Elektroschrott

Die Photovoltaik erzeugt auf ihrem Weg vom Rohstoff zum Recyclingprodukt aber nicht nur Treibhausgase. Polysiliziumraffinieren stossen ebenso Feinstaub und Stickoxide aus, und der Wasserverbrauch ist relativ hoch, wie umfassendere Umweltanalysen – als Ergänzung der beliebten CO2-Bilanzen – zeigen. Demnach belastet die Produktion eines Solarmoduls auch die Ökosysteme Luft, Boden und Wasser. Auch dessen ist sich die Branche bewusst: Einige Anbieter werben mit «bleifreien» Modulen oder versuchen Halogene, einen bekannten Ozonkiller, durch unbedenklichere Substanzen zu ersetzen.

So publiziert die US-amerikanische NGO Silicon Valley Toxic Coalition ein Öko-Rating, das umweltfreundliche Solarproduzenten belohnt. Was auch noch zu tun gibt, ist das bisherige Ende im Lebenszyklus: Was passiert mit PV-Modulen, die ausgedient haben oder mit dem Gebäude rückgebaut werden müssen?

«Glas, Silizium, Kupfer oder Silber sind einfach rezyklierbar», sagt Megasol-Gründer Gisler. Für den Schweizer Markt üblich sind auch Mehrwegverpackungen respektive die Rücknahme von Lieferpaletten. Und auf bislang freiwilliger Basis ist das Recycling der PV-Module systematisch organisiert. Die mit einem Zertifikat der Stiftung SENS deklarierten Produkte sind als Elektroschrott klassiert: Die Rücknahme ist über eine vorgezogene Recyclinggebühr, die im Kaufpreis enthalten ist, abgegolten. An sich sollen die Wertstoffe dadurch in den Produktionskreislauf zurückfinden. Mit Ausnahme der Metalle ist die Praxis jedoch nicht ganz so weit: Altglas kann nicht für solare Anwendungen weiterverwendet werden. Kunststoff dagegen endet noch in der thermischen Verwertung. Viele alte PV-Anlagen werden aus der Schweiz zur Entsorgung nach Deutschland exportiert; dort ergreift die Branche nun selbst die Initiative für ein kreislauffähigeres PV-Recycling.

Wie sich der PV-Markt künftig bewegt, hat wesentlich mit der Preisentwicklung und staatlichen Anreizen zu tun. Seit Anfang Jahr fördert der Bund den spezifischen Bau von Solarfassaden. BE-Netz-Mitinhaber Adrian Kottmann hätte begrüsst, wenn die Fördermittel an ökologische Standards gebunden worden wären, vergleichbar den bestehenden Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften. Auch Claudius Bösiger denkt, dass ein CO2-Zertifikat helfen würde: «Was fehlt, ist ein einheitlicher, unabhängiger Bewertungsstandard.»